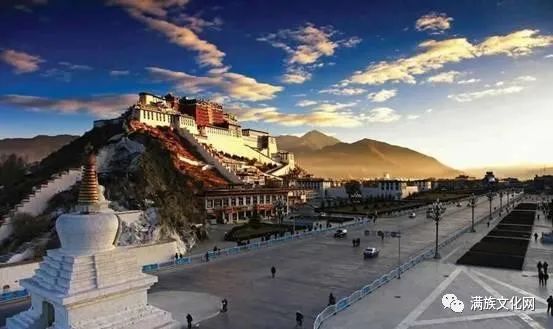

图为清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆。摄影:李源

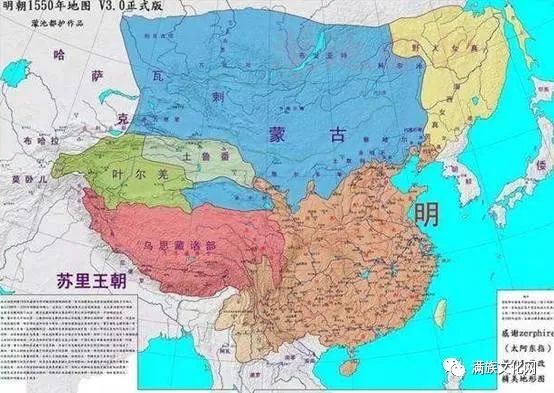

事实上,无论是元朝还是明朝,对西藏都没有直辖统治,实际在西藏掌权的是各大教派,从1264年元世祖忽必烈设置总制院(后改为宣政院)开始,西藏历经萨迦、帕竹(乃东)、仁蚌巴、藏巴等政权的更替,这被称为“各教派统治时期”。这段历史差不多有500年,一直到1727年,清政府设置了驻藏大臣开始。

这也是西藏历史上一个重要的节点。

清朝因为和蒙古的关系极为特殊,漠西蒙古的准噶尔是清王朝初期最大的地缘敌人,而由于宗教原因,西藏和蒙古存在了紧密的联系,所以清王朝就把目光盯上了西藏。

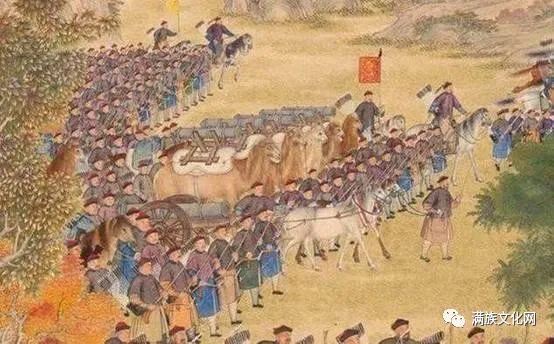

1716年(清康熙55年),准噶尔汗国派兵入侵西藏,攻打拉萨。次年灭青藏地区的和硕特汗国并且占领拉萨。清军得知此事迅速派兵入藏平叛,1718年,清军由青海进藏攻打准噶尔军队但战败,直到1720年由胤禵(康熙的十四子,即十四阿哥)率清军第二次出兵驱除准噶尔军成功。

来了那当然不可能走,清政府扶持七世达lai入藏,以拉藏汗旧臣管理藏区,这是清朝正式经营西藏地区之始。清政府从此在西藏驻军,雍正时期,平定青海亲王罗卜藏丹津之乱后,雍正帝又在西宁与拉萨分置办事大臣与驻藏大臣以控管青藏地区。

雍正五年(1727年)正月,雍正皇帝遣内阁学士僧格、副都统马喇驻扎拉萨,“与达lai喇嘛、康济鼐、阿尔布巴等和衷办事”,并设立驻藏大臣衙门。自此,清朝朝廷常驻大臣数员办理西藏事务成了定制。

中央直接在西藏设置统治机构,毫无疑问,西藏属于中国版图。

雍正至乾隆初年,驻藏大臣仅统辖驻藏清军官兵,督导郡王颇罗鼐办理政务,但颇罗鼐死后,西藏地方势力又勾结准噶尔部,阴谋叛乱,这被清王朝严厉镇压,叛乱平定后的1751年(乾隆十六年),四川总督策楞上奏《西藏善后章程》十三条并于当年颁行。《西藏善后章程》规定西藏之重要事务(地方官员任免升迁、调遣兵马、防御卡隘)等,由噶伦请示驻藏大臣、达lai喇嘛酌定办理。清中央朝廷在西藏有极高权威

此外,清政府还决定在西藏长年驻兵一千五百名,令提督大员率领弹压,三年轮换一次,成为定例。

乾隆五十八年(1793年)两广总督福康安领兵入藏,击败廓尔喀(尼泊尔军队)入侵后,奏请颁行《钦定藏内善后章程》二十九条,再次确定了驻藏大臣及噶厦的职权,18世纪末,大清朝廷在西藏的权威达到顶峰。

随后,由于清廷国势衰落,加之帝国主义势力渗透进西藏,清政府在西藏的权威大幅衰落,19世纪中至20世纪初逐渐削弱到只有名义上的主权。1904年英国侵藏战争结束后,清朝采取一连串措施加强对于西藏的控制, 1910年钟颖率军进入拉萨,清朝在藏势力达到顶峰,不过此时显然为时已晚,大清也快完了。

然而,辛亥革命后,西藏地方势力驱逐了驻藏大臣和驻藏清军,民国时期,对西藏的控制更加衰落。

但是,无论控制力度如何,有一点是国际社会公认的:中国政府对西藏拥有无可置疑的主权,这是自清代以来的事实。民国政府也明确规定了西藏是中国领土的一部分。

1951年,解放军进藏,中央政府再度取得了西藏地区的管辖权。

雍正五年正式,任命内阁侍读学士僧格和副都统玛拉驻藏办事开始

雍正六年,驻藏大臣马腊(又作玛拉)

迈禄、包进忠协理

雍正十二年,驻扎西藏镶黄旗满洲都统青保、大理寺卿苗寿缘事革职。以散秩大臣伯阿尔逊、镶白旗蒙古副都统那苏泰前往西藏办理事务

乾隆五十四年西藏办事大臣巴忠、驻藏大臣舒濂、普福

道光十三年,命西藏办事大臣兴科来京,以驻藏帮办大臣隆文为西藏办事大臣。

共有141人以大臣身份驻扎西藏办事。这141人的姓名如下:

雍正时期的玛拉、僧格、迈禄、周瑛、包进忠、青保、苗寿、李柱、阿尔珣、那苏泰、周起凤;乾隆时期的杭奕禄、纪山、索拜、傅清、拉布敦、同宁、班第、那木札勒、多尔济、舒泰、兆惠、萨拉善、伍弥泰、官保、集福、福鼐、傅景、阿敏尔图、玛瑺、托云、莽古莱、常在、索琳、恒秀、留保柱、恒瑞、保泰、博清额、庆麟、雅满泰、佛智、舒濂、巴忠、普福、奎林、鄂辉、额勒登保、成德、和琳、和宁、松筠;

嘉庆时期的英善、福宁、成林、策巴克、文弼、玉宁、隆福、阳春保、庆惠、丰绅、瑚图礼、祥保、喜明、珂什克、玉麟、灵海、文干(宁);

道光时期的那丹珠、保昌、松廷、敦良、广庆、惠显、盛泰、兴科、隆文、徐锟、文蔚、嵩濂、那当阿、庆禄、鄂顺安、关圣保、讷尔经额、孟保、海朴、讷勒亨额、钟方、琦善、瑞元、文康、穆腾额、斌良、崇恩;

咸丰时期的额勒亨额、宝清、海枚、谆龄、赫特贺、毓检、满庆、安诚(成)、恩庆、崇实、景纹;同治时期的福济、瑞昌、恩麟、德泰、承继、希凯、松淮;

光绪时期的桂丰、锡缜、色楞额、维庆、鄂礼、崇纲、文硕、尚贤、升泰、长庚、绍缄、奎焕、延茂、讷钦、文海、裕纲、庆善、有泰、桂霖、风全、联豫、张荫棠、赵尔丰、温宗尧、钱锡宝、罗长椅、钟颖。