《北京市文明行为促进条例》

不文明行为,是要受到约束的。

4月24日,北京市十五届人大常委会第二十一次会议表决通过《北京市文明行为促进条例》,条例将于今年6月1日施行。

这标志着北京版文明新规将要实施,对不文明行为进行硬性约束。

新冠肺炎疫情当前,治理不文明行为显得尤为急迫。

京版文明新规把疫情防控中的好做法、好习惯纳入条例,以法律“硬制度”促进市民文明习惯养成。虽然如此,不文明行为也不可能在一部法规中穷尽列举。

条例通过规定文明行为的定义,将文明行为聚焦在公共领域的涉他行为,强调“行使个人权利不干扰他人”,帮助人们从总体上把握文明行为底线。

对不文明行为有“约”在先,就是要通过“硬制度”来规范不文明行为。

01丨公筷公勺 日常标配

餐馆应配备公筷公勺,这是对餐饮企业的要求。

对个人来说,在家也要使用公筷公勺,要尽快养成吃饭用公筷公勺的习惯。

这不仅仅是习惯问题,更事关个人和他人身体健康,减少交叉传染比不习惯要重要得多。

02丨细小行为 也要规范

京版文明新规明确,在公共场所咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻,患有流行性感冒等传染性呼吸道疾病时要佩戴口罩。

同时也提出,不非法食用、买卖野生动物及其制品。

设置了“一米线”标识,提醒公众保持适当距离,也写入法规。

保持公共环境整洁卫生,维护良好公共秩序,公共场所卫生需要公众共同维护。

03丨焦点问题 严令禁止

对公众反感、社会普遍聚集的问题,如在地铁轻轨内进食、地铁公交霸座、机场车站闹事等群众关切的热点问题,京版文明新规明确禁止。

国家对处置此类不文明行为有相关规定,有些不文明行为将被纳入个人征信体系,与个人信用挂钩。对严重不文明行为,必须开展联合惩戒,引导社会风气、倡导文明行为。

04丨没有规矩 不成方圆

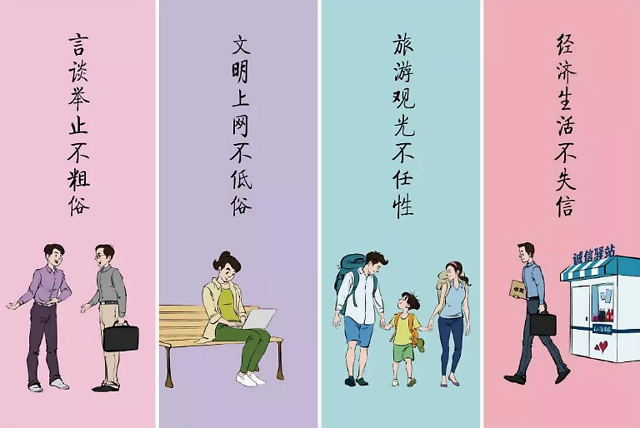

京版文明新规正面倡导了九个领域的具体行为规范,明确急需治理的六个领域的不文明行为。疫情让不文明行为之害尤为突显,出台条例的目的就是要促进公民尽快养成良好习惯。

对于不文明行为,不能慢慢来,要尽快改,京版文明条例是以法之名来约束。治理从微小不文明开始,改掉不文明行为,需要政府与市民齐努力,大家行动起来共同构建社会大文明。