1974年至1993年,河北省考古工作者在平山县三汲乡一带进行了艰辛的野外发掘,揭开了尘封两千余年的神秘王国——战国中山国的千古之谜。

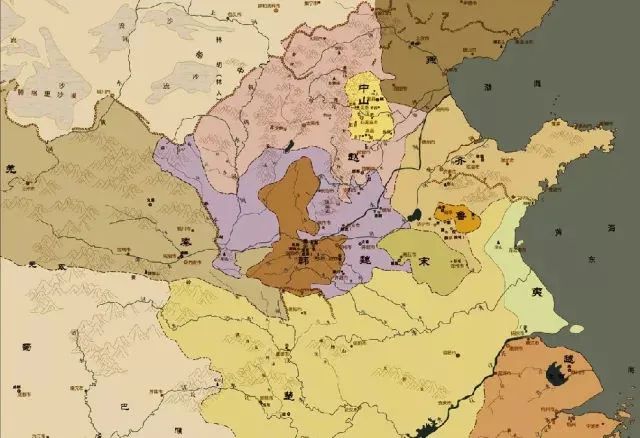

中山国,是白狄族鲜虞部建立的诸侯国,发源于陕西,经山西迁至河北中南部。中山国春秋始立,战国中期迁都灵寿(今平山县三汲乡一带),达到极盛,成为七雄之外最为强盛的“千乘之国”。中山曾同时攻伐赵、燕二国,并取得胜利,在群雄争霸的天地间纵横捭阖。公元前323年,中山与魏、赵、韩、燕等“万乘之国”共同称王,盛名威扬。中山存国200余年,曾三次崛起,三次灭国,先后被晋、魏、赵所灭,在大国的夹缝中隐为辖枢,顽强生存。

中山王族墓和中山古城遗址共出土文物两万余件,揭示出战国中山的历史、经济、军事、文化面貌,是20世纪中国的百项重大考古发现之一。

● 中山古都城

今平山三汲乡一带

大事年表

▲约公元前8世纪,白狄族鲜虞部建都于新市(今正定县新城铺)。

▲公元前506年,“中山”之名首见于典籍《左传》。

▲公元前457年,中山国首次被晋国所灭。

▲公元前414年,中山武公复立,建都于顾(今定州境内)。公元前407年,魏国占领中山国。

▲公元前380年前后,中山桓公复国,建都灵寿(今平山县三汲乡)。

▲公元前327年,中山国君继位,国力渐达鼎盛。

▲公元前323年,中山国与韩国、赵国、魏国、燕国共同称王,史称“五国相王”。

▲公元前296年,赵国吞并中山国。

中山国的前身,是逐水草而居、游牧为生的北方少数民族白狄族鲜虞部,生活在农耕文化与游牧文化的交界地带,经世代迁徙,至今河北境内。春秋时期,鲜虞积极参与周邦事物,付出艰辛的努力融入中原王朝,建立了中山国。

(公元前578年,晋厉公命吕相为使致秦桓公)“白狄与君同州,君之仇雠;而我之婚姻也”。

——《绝秦书》

△ 白狄族鲜虞部活动区域——山西鲜虞水(今滹沱河上游清水河)

“中山”作为国名第一次在史籍上出现,是在《左传》中。

(公元前506年)晋旬寅求货于蔡侯,弗得。言于范献子曰:“国家方危,诸侯方贰,将以袭敌,不亦难乎……中山不服,弃盟取怨,无损於楚,而失中山,不如辞蔡侯。”

——《左传·鲁定公四年》

战国早期,中山文公、武公复兴了被晋国统治的中山国。这时的中山国实力弱小,不能与中原诸国比肩。在魏国战车的进攻下,中山国二次灭亡。

惟朕皇祖文、武、桓祖、成考,是有纯德遗训,以施及子孙用,惟朕所仿。

——中山王

中山王方壶

△ 中山王方壶

1978年于河北省平山县战国中山王墓出土,方体,小口,斜肩,腹两侧有一对环耳,这是战国中、晚期常见的方壶形式。它在造型上的突出特点是,使用了八条雕龙为装饰。在壶盖上有四个抽象的龙形钮,在壶肩四棱上各雕塑有一条小龙,龙头冲上,独角大耳,颈背生鬃,长尾。这些龙装饰的使用,为光素无花纹因而略显呆板的壶体增加了活泼气氛,而龙身无繁缛的花纹,与壶体协调相称,共同构成一种素雅明快之美感。

该壶最受学术界珍视之处,是它的四个光平的腹壁上,用纤细的笔道、工整优美的篆书,刻下的长达四百四十八个字的铭文。根据铭文的记载,这是一件中山国王命令其相邦(相国)铸造的酒器。该壶铭文云:“择燕吉金,铸为彝壶,节于禋〓,可法可尚,以飨上帝,以祀先王。”意即选择燕国优质铜,铸造铜壶,按照禋祀的礼仪规定装酒,用于祭祀上帝和祖先。在铭文中说该器叫做彝壶,用来盛祭祀上帝、祖先的酒。到了汉代,人们给这种方体铜壶起了个专名叫做“钫”。

铭文欣赏

铭文释文

唯十四年,中山王错命相邦周,择燕吉金,铸为彝壶,节于禋櫅,可法可尚。以飨上帝,以祀先王。穆穆济济,严敬不敢怠荒。因载所美,昭跋皇功,诋燕之讹,以儆嗣王。唯朕皇祖文武,恒祖成考,寔有纯德遗训,以施及子孙,用唯朕所放。慈孝寰惠,举贤使能,天不斁其有忨,使得贤才良佐周,以辅相厥身。余知其忠信也,而专任之邦。是以游夕饮饲,罔有懅惕。周竭志尽忠,以佐佑厥辟,不贰其心,受任佐邦,夙夜匪懈,进贤措能,无有遹息,以明辟光。适遭燕子哙,不辨大义,不忌诸侯,而臣宗易位。以内绝召公之业,乏其先王之祭祀,外之则将使上觐於天子之庙,而退与诸侯齿长於会同。则上逆於天,下不顺於人也,寡人非之。周曰:为人臣而反臣其宗,不详莫大焉。将与吾君并立於世,齿长於会同,则臣不忍见也。周忨从在大夫以靖燕疆,是以身蒙皋胄,以诛不顺。燕故君子哙,新君子之,不用礼义,不辨逆顺,故邦亡身死,曾无一夫之救。遂定君臣之位,上下之体,休有成功,创辟封疆,天子不忘其有勋,使其老策赏仲父,诸侯皆贺。夫古之圣王务在得贤,其次得民。故辞礼敬则贤人至,愿爱深则贤人亲,作敛中则庶民附。呜呼,允哉若言!明跋之于壶而时观焉。祗祗翼翼昭告後嗣。唯逆生祸,唯顺生福,载之简策,以戒嗣王。唯德附民,唯义可长,子之子,孙之孙,其永保用无疆。