汪颖子

[摘 要] 满学研究在欧洲的发展可以追溯到17、18世纪,由天主教耶稣会的传教士们所发起,通过与清廷 直接而紧密的联系而日益发展壮大。在满学早期发展阶段(17-19世纪),以法国、意大利、德国、俄国的研究成 果最为突出。至20世纪,随着清朝的灭亡,满学研究一度沉寂,较为突出的是德国一些学者的研究。直至60年 代,俄国学者的萨满研究,让满学重新为西方学界所注意,而80年代一大批满语文献资料的开放,使得满学包括 清史研究再次成为大家关注的焦点。不过不可否认的是,随着老一代学者的退休,以及经费等其他方面的因素, 21世纪后的欧洲满学研究以及清史研究相较于北美、日本等地,发展脚步放缓,且研究方向较为分散。学者主要 集中在德国、法国、英国、荷兰,本文将做着重介绍。不得不提的是,最近几年中,在一些学者的努力下,部分欧洲 高校重新开设满语课程以及单设清史课程,相信未来更多的学术成果能够涌现。

[关键词] 耶稣会教士;现代满学研究;清史研究

[中图分类号] K249

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-2991(2017)06-0047-08

[收稿日期]2017-09-15

[作者简介]汪颖子(1990—),女,湖北黄冈人,伦敦大学亚非学院博士研究生,研究方向:满学,晚清史,东北亚边疆研究。

满学研究在欧洲的发展可以追溯到17、18世 纪,由天主教耶稣会的传教士们所发起,通过与清 廷直接而紧密的联系而日益发展壮大。在满学早期发展阶段(17-19世纪),以法国、意大利、德国、 俄国的研究成果最为突出。最早期的重要满学研 究和翻译作品多以法语,拉丁语,俄语为主,其中 法语文献的地位至关重要,后文将详细介绍有代表性的传教士和其作品。同时,传教士们也将西方著作翻译成满文传入中国,这些作品也为今天,我们了解西方社会文化提供可能。

20世纪后,随着清朝的灭亡,满学研究一度沉寂,仍旧有德国俄国一些学者继续着研究。直至20世纪60年代,俄国学者的萨满研究,让满学重新为西方学界所注意,而德国学者们也将满学研究带入高峰,出现了 满学的专门学系,塑造了今日欧洲满学发展的格局。

而80年代一大批满语文献资料的开放,使得满学包括清史研究再次成为大家关注的焦点,清史研究甚至成为讨论的热门,研究重镇从欧洲转向北美。

不可否认的是,随着老一代学者的退休, 以及经费等其他方面的因素,21世纪后的欧洲满学研究以及清史研究相较于北美、日本等地,发展脚步放缓,且研究方向较为分散。传统意义上的满学研究走向了一定程度的衰落,但不意味着消 亡,仍有一批学者在满学和清史领域耕耘。

这些 学者主要集中在德国、法国、英国、荷兰,本文之后 也将做着重介绍。最后,不得不提的是,近几年 中,在一些学者的努力下,部分欧洲高校重新开设 满语课程以及单设清史课程。

除此之外,学人们 开始积极组织学习小组,召开有关的学术会议,满 学与清史的研究势头日渐高涨,相信未来更多的 学术成果能够涌现。

一、满学早期发展(17-19世纪)

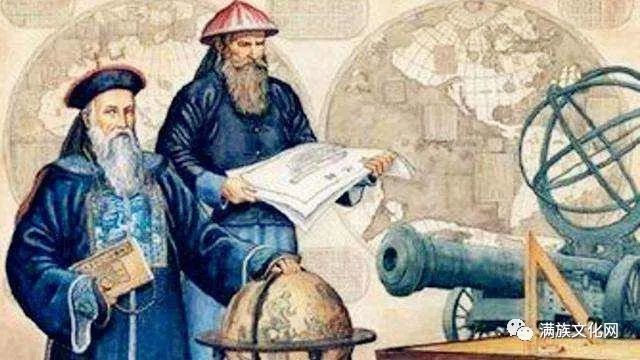

今天我们要探讨满学研究(包括清史研究)在 欧洲的发展,则势必要追叙到17、18世纪,当时身处清廷的天主教耶稣会教士们,一方面抱着传教 的热切初衷,一方面也为中国文化所吸引,从而留下了大量记录和著述。

而满语作为清廷官方语 言,自然吸引传教士们学习。当时清廷的传教士 普遍认为,熟练掌握当时统治者的语言文化是实 现其目标的前提。[1] 值得注意的是,他们认为相较 于汉语的复杂和差异,满语为他们提供了中国古 典文化的最佳入口,不仅满足了满学的研究,同时 对汉学研究也大有裨益。

(一)法国传教士们大放异彩

早期的先驱者们大多来自于意大利、葡萄牙 和法国,其中法国教士们最为活跃。从18世纪前 半叶起,法国耶稣会传教士们就开始将满语介绍 给法国各界,最早有关于满族历史和语言的出版 物,主要是法语。

在 1688 年,教士白晋(Joachim Bouvet,1656-1730 年)和张诚(Jean-François Ger⁃ billon,1654-1707年)被康熙帝留用宫中,向康熙教 授西学。第二年,他们被派往户部,在那里官员们 之间的交流仅限满语, 九个月后,他们已经可以用 满语解释《几何原本》《哲学原理》等数学著作。[1]156 其中满文版本的《几何原理》至今在国内还未见研 究成果。

除此之外,白晋与张诚等数十名传教士绘制 的中国第一张地图,绘制完成后,被康熙命名为 《皇舆全览图》。白晋本人更是最早研究诗经的汉 学家,他还参与了将《康熙帝传》《乾隆御制盛京 赋》翻译工作,将其介绍到欧洲。

2009年大象出版 社出版了《耶稣会士白晋的生平与著作》一书,详 细介绍了白晋在中国的生活和学术经历。张诚是 与白晋一同来华的传教士,深受康熙帝信任,他曾 亲自参与到《尼布楚条约》的签订过程。通过其于 1668-1689年在满蒙地区八进八出的特殊经历,将此地区满、蒙、回等多个民族的历史、宗教、习俗和 生活详细记录于其书《鞑靼纪行》(Relations du huit Voyages dans la Grande Tartarie)之中。而其自 1689 年 6 月 13 日至 1690 年 5 月 7 日的日记,当时 曾作为书简从中国寄往巴黎发表。这一部分日记 对1689年中俄尼布楚条约谈判、签订的经过作了 比较详细的记载,而此部分也被商务印书馆以《张 诚日记》为名于1973年出版。

在绘制地图等诸位传教士之中,冯秉正(Jo⁃ seph-Francois–Marie-Anne de Moyriac de Mailla, 1669-1748年)也是不得不提的一位。精通满文的 他,在康熙皇帝的授命下将朱熹的《通鉴纲目》满 文本翻译为法文。[1]157他随即在此书的基础上,博 采其他史书以补充,历时六年,翻译编纂《中国通 史》一书。其中对明清两代的事迹记述尤为详 尽。① 但可惜的是,在其去世之前,书仍未能出版。直至近三十年后,才由格鲁贤(Abbé Jean Bap⁃ tiste Grosier,1743-1823年)于1777-1783年间在巴黎将此书分12卷付梓,并附地图和说明图。

同年 又有人将此书翻译成意大利文。钱 德 明(Pere Jean-Jacques Marie Amyot or Amiot, 1718-1794年)是18世纪满学研究的杰出人 物。在北京期间,他努力学习满语和汉语,并达到 精通水平。于四十三年的旅京生涯中发表了许多 关于中国历史、文化、风土人情的专著。他还翻译 了不少中文著作,其大量专著和译著都被收入《中华杂纂》(Mémoires concernant l’histoire, les scienc⁃ es, les arts, les moeurs, les usages, etc. des Chinois, par les missionnaires de Pekin)一书,或者直译为 《北京传教士关于中国历史、科学、艺术、风俗、习 惯的论文集》中。此书前后费时38年,是一本百科 全书式的著作,与下文将要提到的另外两本由法国传教士撰写的书,同为18世纪欧洲汉学的“三大 巨著”。

钱德明的许多作品让西方世界更加了解 了远东地区的思想与生活。与此同时,他撰写的 满语辞典《鞑靼语-满语-法语辞典》于1789年出 版于巴黎,这是一部极有价值的作品,在此辞典出版前,虽然有关于满语语法的一些研究,但是总体上来讲,满语于欧洲可说是一种未知的语言。辞典的问世无疑为欧洲通过满语来学习了解有关中 国知识起到不可替代作用[3] 。在我们把目光暂时从法国移开之前,有必要 介绍另外两部虽然不是专注于满学,但仍具有极 大学术价值的欧洲汉学“巨著”:《耶稣会士通信集 1689-1781》(Lettres édifiantes et curieuses : écrites de 1689 à 1781 par des missionnaires jésuites de Pékin et des provinces de Chine, Edition du Panthéon littéraire)以及《中华帝国全志》(Descrip⁃ tion de l'empire de la Chine)。

《通信集》是欧洲旅居中国和东印度传教士们的书信和报告集,由巴黎耶稣会总会长哥比安 (Charles Le Gobien, 1653—1708 年)创办,在 1702 至1776的70余年里,一共刊印34卷,由中国寄往 巴黎的信件被收录于 16-26 卷当中。①

此书于 1843年再版于巴黎。此合集中,康雍乾年间的白 晋、冯秉正、宋君荣、沙守信、马若瑟、傅圣泽等众 多知名法国耶稣会士的通信均被记载其中。而这 些传教士们对中国不同于自己家乡的历史地理、 哲学宗教、伦理道德、民风习俗、物产工艺等都有 描述和研究,可以说是当时欧洲人了解中国的第 一手资料和主要参考文献。②

《通信集》虽然不能算是一部学术性著作,可是其在史料意义上的价 值,对于研究清史,尤其是社会生活史方面不应该 被忽略。三部作品中的最后一本是《中华帝国全志》(géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise1735),全名为《中华帝国及其所属鞑靼地 区的地理、历史、编年纪、政治和博物》,他的编纂 者是杜赫德(Jean Baptiste du Halde,1674-1743) 神父。神父一生从未到过中国,却醉心于关于中 国的研究,他所编纂的这套全志包含了中国历史、 文化、风土人情等各个方面,不可不谓神奇。全书 分为四卷: 第一卷主要是对中国边疆各省地理情 况做了概括介绍,第二、三卷主要集中介绍中国内 陆各省的民风民情。③这对于研究清代国人的日 常生活、民俗民风有着较高的史料价值。其对边 疆地区的介绍也为清代边疆地区研究提供了一些 依据。此书的出版在欧洲极具影响力,1738年被 译成英文,至今尚未有中译本。

(二)后起之秀——德国满学的迅速发展

在19世纪,满学的兴趣持续增长,主要得益于 语言学家的努力,特别是法国、德国和俄罗斯。1814 年,法兰西公学院设立满学主席,雷暮沙 (Jean-Pierre Abel-Rémusat,1788-1832 年)④ 和儒 莲(Stanislas Julien 1797-1873年)为主席中突出代 表,做出了很大贡献。其中雷暮沙开创并主持了 “汉文与鞑靼文、满文语言文学讲座”(La Chaire de langues et littératures chinoises et tartares - mand⁃ choues),而于 1820 年出版的《鞑靼语研究》(Re⁃ cherche sur les langues tartares)也是其重要代表 作。

儒莲作为他的学生,很好地继承了老师的衣 钵,并在汉学研究上成绩卓越。进入19世纪,德国开始了近代意义上的满学 研究,并逐渐超越了之前一直处于领导地位的法 国,仅次于当时的俄国。[4]521-523 其先驱者之一要属 克 拉 普 罗 特(Julius Klaproth,1783—1835 年)于 1815年移居法国巴黎开始其学术事业。

1822年他 发表了一部欧洲图书馆满文藏书目录,其中亦载 有柏林图书馆所藏满文书籍。此外,他于1828年 所 发 表 的《满族文学选文集》⑤ (Chrestomathie Mandchou,全名为Chrestomathie mandchou ; ou, Re⁃ cueil de textes mandchou, destiné aux personnes qui veulent s’occuper de l’étude de cette langue)属于第 一部研究满族文学的学术著作。

另外一位德国满文研究的奠基人是汉斯加贝 伦 茨(Hans Conon von der Gabelentz 1807—1874 年)。他于1832年以法文出版了有关满语文法及 文字的研究,1864年出版第一部《满德字典》。到了 19世纪下半叶,德国满学逐渐将满族文学的研究作 为重点,研究对象多为满族文学的汉译本[4]522。汉斯加贝伦茨之子格奥尔格加贝伦茨(Georg von der Gabelentz ,1840—1893)于 1876 年采用满 文及汉文材料出版了朱熹注周敦颐《太极图》。

另一位学者威利邦考(Willi Bang-Kaup,1869-1934 年)于1890年和1898年分别发表有关满洲地区和满 语-me字根的专文。1896年葛鲁贝(Wilheim Gruber, 1855—1908年)以《女真译语》为研究对象的《女真语言文字考》(Sprache und Schrift der Juchen)一书的出版, 标志着女真语文字研究的正式形成。

19世纪中期后,也有一些语法和字典问世,且不仅限于法国。密迪乐(Thomas Taylor Meadows, 1815-1868年)作为英国领事馆工作人员,出版了 一本在满文材料基础上翻译的英文书: Transla⁃ tions from the Manchu: With the Original Texts, Pref⁃ aced by an Essay on the Language(Canton, 1849)①, 满 语 名 称 是 :“Manju gisun be majige gisurehe bithe”。而第一本完整地介绍满语的英文书:A Manchu Grammar, with Analysed Texts,则直至1892 年 才 在 穆 麟 德(Paul Georg von Möllendorff, 1847-1901年)的编辑后于上海出版。

此外,他提倡的满文转写方案至今广为满语研究的语言学者采用。另外,由于语言的限制,以及现有研究成果的 完备,俄国满学研究的概论在此文中就不一一列 举了,请读者参考黄定天《论俄国的满学研究》②一 文,里面详细介绍了俄国满学在十月革命前的发展情况,实不必赘述。

综上,我们可以看出,在欧洲满学早期发展阶 段,满语是清廷与西方哲学交流和科学教学的主要 媒介。[3]88清廷的耶稣会教士使用满语与皇帝对 话。满语不仅被用于天文和数学教学,也用于解 剖学教学,并且没有汉语翻译。比如,康熙皇帝曾下令耶稣会士巴多明(Dominique Parrenin,1663— 1741年)将皮里(Pierre Kamina)所著之法文《人体 解剖学图谱》(Atlas D'anatomie Humaine)一书, 译为满文《钦定格体全录》(dergici toktobuha ge ti ciowan lubithe dergi yohi), ③白晋和张诚还编写了 极具特色的《西洋药书》(si yang ni okto i bithe),④ 满语此时是一个窗口,既是中国早期暴露于西方 医学观念的一个窗口,也是这些想法的起源。

其次,满语也是外交交往的语言媒介,特别是 与耶稣会士和其他宗教角色的交流。[2]88由于耶稣 会教士对满语的了解,开辟了对于满族萨满教仪式的知识之门。17、18世纪的耶稣会教士不断向北京发送满语材料,帮助创造了法国和意大利东方手稿系列的核心。

同样,18世纪末19世纪初的 英国和德国的贸易商也创造了各自的收藏。到十 九世纪初,伟大的中国古典文学全部被翻译成满 语。大多数都是双语版,欧洲人用满语作为古典 汉语学习的桥梁。[3]

二、20世纪的满学清史研究

随着清王朝的灭亡,欧洲学者们对于满学的 学术兴趣开始减弱。大多数的西方汉学家与深受 民族主义影响的中国学者都普遍认为,满族已经 完全汉化,因此没有真正的理由再继续满语或者 满学研究。在20世纪的大部分时间里,欧洲的满 学传统由语言学家和历史学家在圣彼得堡和柏林 (以及后来波恩)继承下来。同样由于语言壁垒, 在此文中不对苏联时期及其之后的俄罗斯学界进 行讨论。20 世纪德国满学研究由贝罗德劳弗(Berlold Laufer,1874—1934 年)于 1908 年发表《满族文学 概述》一书(Skizze der mandjurischen Literatur)拉开 序幕。而在满语方面的研究做出最大贡献的可说 是郝爱礼(Erich Hauer,1878—1936 年)。

他离世后20年才出版的《满德字典》(Handwörterbuch der Mandschusprache)至今仍是满学师生不可欠缺的 工具书。[5]110-111[4]523而他本人节译的《皇清开国方 略》,对满族建国史作了介绍,也可看作是清史研 究的重要著作之一。

除郝爱礼教授之外,海尼诗 教授(Erich Haenisch,1886—1966 年)精通蒙古语 和满语,是元史和清史方面的专家。他于1924年 发表的《北京碧云寺四体建寺铭文》对满语的某些 现象进行了探讨。1959 年他继而发表有关 1788 年廓尔喀之役的专文。[4]522-523

瓦尔特富赫兹(Walter Fuchs,1902—1979年) 教授在前人的研究基础上继续全力推展满学。他 于1930-1932年间出版关于满文《大藏经》研究文章。后又于 1936 年以及 1942 年又分别撰文介绍 满文文献。他的其他著作涉及研究清文化史和满 文碑文。

富赫兹教授不遗余力地推动德国满学研究的发展,1960 年,科隆大学于成立汉学专业之 际,成立了全欧独一无二具有考试及授予学位资 格的满学系。而他本人则成为了汉学系和满学系 的主任,满学独立成系对德国满学的确是一意义 重大的里程碑,可以看成是满学在德国甚至欧洲 的最高峰。[4]523

此后的几十年中,富赫兹教授的学生们继承 着师门的优良传统,继续为满学研究添砖加瓦。其中嵇穆(Martin Gimm)可看作是富赫兹教授的继 任者。他于1968年发表满译文选后,又陆续出版 了满译《古文渊鉴》《满译汉文小说》及《满族文学》 等专著。

不仅如此,嵇穆教授还亲自到黑龙江地 区采集满族民歌,并将其整理介绍后以飨学界。还值得一提的是,在科隆大学东亚研究院中, 嵇穆 教授长期开设满语课。在江桥的《德国满学研究》 一文中指出,教授上课在充分了解学生的需求和 兴趣的基础上,不仅对汉译满古典文学经典进行 阅读、分析,还找来满族的民间文学作品供学生们 品鉴,阅读材料涉及各种文体的满文文献,在实践 中进行满语教学。[5]110-111

他所培养的学生中,首推 艾尔林冯曼德(Erling von Mende)及魏汉茂(Hart⁃ mut Walravens)。前者于 1983 年接掌柏林自由大 学汉学系至今,兼授满文。后者任职柏林国家图 书馆,曾先后对美荷法各国及台北故宫博物院所 藏满文书籍做了详尽的介绍。[4]523

而在波恩大学中亚语言文化研究院中,魏弥 贤(Michael Weiers)教授作为蒙古史研究专家,也 对满语非常精通。在他的语言课上,满语、蒙语是 同时进行授课的,他一方面利用两种语言的共同性, 一方面又分析比较其差异,使得学生可以在同一时 间学习到两种不同的语言(满、蒙书面语)。[5]110除此 之外,意大利威尼斯大学的斯达理教授(Giovanni Stary)多年从事满语文与满族文化研究,深有造 诣,成果甚丰。

在德国的嵇穆教授和魏弥贤教授 联合斯达理教授共同主编的刊物《满洲时代》(Ae⁃ tas Manjurica),则整理和出版了大量老一辈学者 的未完成或已完成但未出版的研究手稿,并发表 很多纪念性文章。[5]110 受到语言能力的限制,苏联时期满学清史研 究的情况本文没有提到,不过总体来看,欧洲在这 一时期,满学的发展具有承接性,很好地将前人的 研究成果加以利用,且主要集中在德国。①

三、满学清史研究在欧洲的现状

在欧洲满学继续着其传统之时,在世界范围 内,随着从 20 世纪 80 年代清代档案开放之后,满 学和清史研究迎来了新的发展阶段。

事实上,早在上世纪60年代,俄罗斯学者对于萨满高水平的研究,唤起了学界对于满学的重视,而随着新的满 文史料的开放,满语重新作为清史重要的研究语 言回到了学界的视野中。并且,学界对中国非汉族人民的兴趣被激发。人类学的发展为此提供了 帮助,历史学家们对于种族、身份、民族主义和“中 华民族”的争论也起了积极作用。

特别是随着近代中国民族主义所表现出的反满倾向,使得关于 满族身份和满族经验作为中国统治者的细节引起 了很多学者的兴趣。②这一趋势的一个发展就是 “新清史”的发展,当然也引起了相当大的争议。不过即使是对于“新清史”的批评者也承认,满语 对清代研究的重要性不能再被忽视了。与北美等地对于清史研究出现的蓬勃景象相 较,不得不承认,欧洲满学和清史研究的发展相对缓慢。尤其当嵇穆、魏弥贤、斯达理等教授相继于上世纪 90 年代、21 世纪初退休后,满学研究在欧 洲相对沉寂。在德国,本就只有科隆大学成立了 满学系,其他如柏林自由大学或波恩大学当然也 有满语教学,但不授满文学位。然而科隆大学的 这一特点亦在财政日渐困难的情况下,于 1995/ 1996 年改革之际被取消掉了。[4]523满学并入汉学 领城,不再作为独立学科存在。而在诸位大师退 休后,满学的发展更显寂寥,但还是有一些学者继 承并发展着优良传统。

以德国来看,乌云毕力格教授曾短期作为魏弥贤教授在满文研究方面的继任者。1994-1998 年间,在德国波恩大学中亚语言文化研究所师从 魏弥贤教授攻读中亚语言文化专业,获哲学博士 学位。他在该领域非常活跃和有影响力。1994年 2 月至 1998 年 10 月在德国波恩大学任蒙古语讲 师。当然,他为国内学者所熟知,是其于2006年至 今,任教于中国人民大学国学院。他是少数来自 中国但同时也在欧洲接受满学培训的小部分学者 之一。

Dorothea Heuschert-Laage,1998 年获得了德 国波恩大学博士学位。其博士论文题目为:Qing legislation for the Mongols in the 17th century. The Mongolian Code of the Kangxi period(1662-1722), (《17世纪清朝对蒙古人的立法:康熙蒙古律书研 究》),2014年至今,就职于瑞士伯尔尼大学宗教学 与中亚学研究所,从事科研工作,仍然在清代蒙古 法律文献、法律人类学、20世纪初蒙古文化及教育 史等研究方面活跃。奥利弗·科夫(Oliver Corff)作为非正式的满学 学者,也为满学发展做出了很大贡献。他修订和 改进的郝爱礼教书的《满德辞典》第二版,被认为是西方最好的满语辞典之一。

他还与许多同事一 起出版了《御制五体清文鉴》(Auf kaiserlichen Be⁃ fehl erstelltes Wörterbuch des Manjurischen in fünf Sprachen.", Harrassowitz publishing house),这对于 研究清史的学者来说十分有用。他本人现在主要 做私营企业。两年前慕尼黑大学的安德鲁西格尔(Andreas Sigel)完成了他关于 17 至 18 世纪,满文文献中体 现出的满藏、汉藏关系的博士论文,现在正做出版 前的修订工作,同时,继续清朝早前期满藏、汉藏 关系的研究。

除此之外,在荷兰莱顿大学的另一 位年轻学者京以宬(Fresco Sam-Sin)立志于满学研究以及满语学习的推广。他除了受训于莱顿大 学以外,还在中央民族大学交换学习,专攻满语。满族钱币学、文学、辞典编纂、古文书、碑文、满族 史和清史,甚至包括北京方言都在其研究范围之 内,并且创办了专门的满语学习网站,推广在线满语教学。

受到语言和前人已有研究的限制,庞晓梅(Ta⁃ tiana A.Pang)教授是本文中介绍的唯一俄罗斯学 者,她毫无疑问是当今俄罗斯方面满学研究的活跃分子。她对满族史学、文学与宗教,满族书籍和 印刷书籍藏品,锡伯族的历史与文化,基督教传教 士在中国(关于俄罗斯教会和欧洲传教士历史的 满语文献)以及满学史和汉学史的发展都有研究 值得关注。

英国布里斯托大学历史系毕可思(Robert Bickers)教授,是目前英国学界中国近现代史研究 领域的领军人物。他是中英关系史方面专家,侧 重从英国不同身份的人群在中国的活动来探讨中 英近代以来的关系,其主要研究对象涉及英国在 中国的外交官、传教士以及殖民者等,著有《英国 人在中国:社区、文化和殖民主义,1900~1949》 (Britain in China,1999)、《帝国造就了我——一个 英国人在旧上海的往事》(Empire Made Me: An Englishman adrift in Shanghai,2003)、《瓜分中国:1832~1914,外国列强在中国》The Scramble for Chi⁃ na: Foreign Devils in the Qing Empire, 1832—1914, 2011)三本专著。

牛津大学的沈艾悌(Henrietta Harrison)教授, 主要研究兴趣在于探讨普通百姓从清朝到今天的 生活。她最近出版的书籍都是微观历史,特别是 进行口述历史访谈和收集村庄资料,以及使用更 多的地方档案馆和图书馆。在《一个中国天主教 村庄里的传教士诅咒及神话》(The Missionary’s Curse and Other Tales from a Chinese Catholic Vil⁃ lage. Berkeley: University of California Press, 2013.) 一书中,她描绘一个村庄在自1700至2012年的发 展 变 化 。另 一 本 书 The Man Awakened from Dreams: One Man's Life in a North China Village 1857-1942. Stanford: Stanford University Press, 2005,中文版已经被北京大学出版社出版:《梦醒 子:一位华北乡居者的人生,1857-1942》(翻译:赵妍杰)。她研究跨越了很多不同时段,目前的研究 主要是集中在18世纪,重点是外交和口译的社会 历史。

伦敦大学亚非学院的高级讲师扬库(Andrea Janku),早期侧重于现代早期灾害史研究,现在将 研究重心转移到了更广泛的环境史上,其中云南 地区是其关注点。她目前正在筹备一部关于清末 民初饥荒史的专著,并将景观和环境变化两方面 进行结合。纽卡斯尔大学的年轻讲师约瑟夫劳森(Jo⁃ seph Lawson)将目光放在了中国农村的社会生活 史上,他集中考察中国农村社会的历史冲突和经 济发展。而西南多民族地区是他研究的重点,他 的第一本专著《凉山:西南中国的暴力》(The Cool Mountains: Violence in Upland Southwest China, 1800-1956)就集中考察了四川西南凉山边界的暴 力冲突。

此外,他现在正在组织茅海建教授的《天 朝的奔溃》一书英文版的翻译。作为文化史学者,爱丁堡大学的年轻讲师史 蒂芬麦克道尔(Steven Mcdowall)关注于后帝国时 期和早期近代中国的研究,他对于景观和历史记 忆、中英关系、旅游文化、长时段的明清文化转型、 近代早期欧洲人想象的中国等方面都有涉及。

虽然主攻于晚明时期,但是对于清代、尤其是早中期 的文化史方面颇有建树。总体来说,在过去的几十年中,满学和清史研 究在欧洲并不算活跃。现在,德国的图宾根大学, 哥廷根大学和慕尼黑大学,英国的伦敦大学亚非 学院又开设了满语学习的课程(多为选修),亚非 学院历史系还开设从晚明到清末历史的选修课 程。笔者预想,在未来的十年内,在研究者们的共 同努力下,将会有更多的学术成果的涌现。

四、结语

自17世纪以来,欧洲传教士们身处清廷,努力 学习满语、汉语,充当了文化传播的桥梁。他们留 下了宝贵的记录和资料,为今天学者们了解清代 的政治、文化、社会生活、宗教信仰等诸多方面提 供了参考。

而自19世纪以来,现代意义上的满学 研究在欧洲逐步形成发展。关于满语、满族文学 的专业化的研究逐步呈现出来,法国、德国和俄罗 斯的学者们在其中起了很大作用。到了20世纪, 随着清朝的灭亡,很大程度上影响了满学的发展, 尤其是对于满语的学习的忽视。但是仍然有小部 分学者继承着传统,努力推广着满学和清史的研 究。

德国科隆大学甚至成立满学系,虽然到世纪末,由于各种原因而取消,但仍然说明欧洲满学传统并未被摒弃。而随着一批新的材料于 20 世纪 80 年代的开 放,满学尤其是清史研究开始受到了在世界范围 内的关注,但是相比较中国大陆、台湾、北美等地 的研究热潮,欧洲满学和清史研究在一些优秀的学者于20世纪90年代末和21世纪初告别学术舞台后,迎来一段时间的相对冷清。但是正如上文 中提到,满学清史研究所包含的广阔内容,已经吸 引到越来越多的欧洲学者投身其中,文中所列可 说为不完全内容,疏漏之处难免,仅供读者参考。而欧洲几所知名大学对于满语和清史课程的重新 开放,将更加有利于满学和清史研究在欧洲未来 的发展。

[参考文献]

[1] HAUER ERICH. Why the Sinologue should study Manchu [J]. Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, 1930(1):156. [2] STARY GIOVANNI.Some Remarks on Manchu Autochtho⁃ nous Literature[J]. Asiatica Venetiana , 1996(1):183.

[3] CROSSLEY PAMELAKYLE, RAWSKI EVELYN S.A pro⁃ file of the Manchu language in Ch’ing History[J]. Harvard Journal of Asiatic Studies, 1993(1):87-88.

[4] 黄淑娟.德国满学研究[M]//任继愈.国际汉学:第4辑.郑 州:大象出版社,1999.

[5] 江桥.德国满学研究[J].北京社会科学,1995(1):110-111.

[责任编辑 孙守朋]

满族文化网