上篇我以《荣获1915年巴拿马金奖的是安化黑茶还是安化红茶?》为题,写过一篇关于“湖红”安化红茶的文章。据现有的相关文献记载,荣获1915年巴拿马金奖的确实是安化红茶,而非安化黑茶。这期,小编就和各位茶友们一起来聊聊安化红茶。

湖红不是湖南红,而是安化红,它是以1915样茶茶青地湖南坡命名。那边改制前是红茶青提供区。据湖南坡邓文英老师说,在明清时期,湖南坡就有四五十家红茶铺。安化茶厂(现为湖南中茶茶业有限公司)酉州红茶茶行就达60多家,其中华安茶行最大。安化以外的湘江、资江流域的红茶叫湘红,而网上资料的湘西区红是后来开始做的,工艺学宜红。

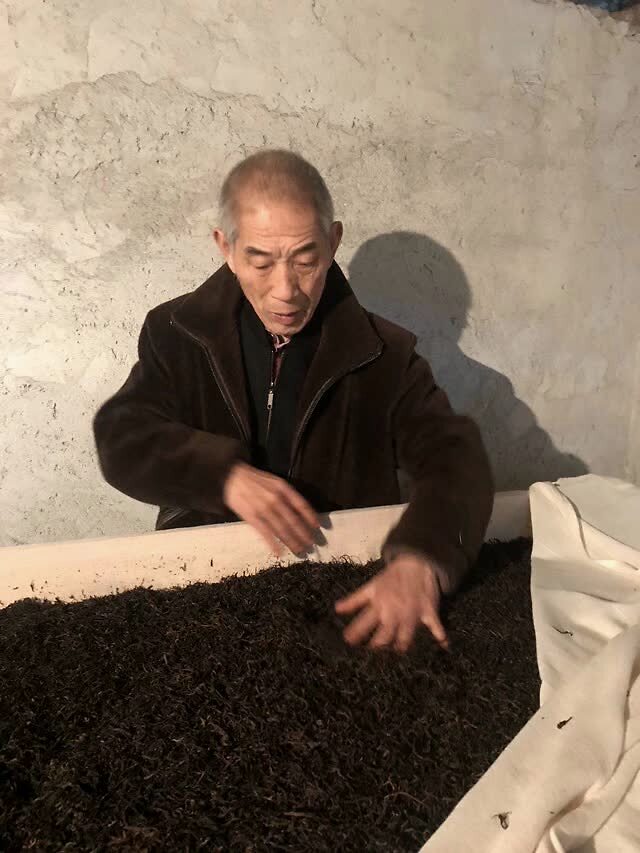

(王建文在制茶)

“湖红”(安化红茶)区别其他红茶主要是其制作工艺不同。这制茶工艺是从清朝开始一代代传承下来的。在安化境内,目前唯一有师承掌握这种传统工艺的人只有王建文。为了不让这国家非物质文化遗产失传,王建文先生为传承而建厂,以个人力量做传承,求能完整传承并将资料整理而传于世。

安化红茶集中量产的历史已有几百年,文字记载是1846年。

安化红茶于1915年获巴拿马国际博览会金奖。因其参展样茶鲜叶取自安化县湖南坡红鲜208号堆,而名“湖红”。王建文先生跟小编说,他曾亲眼看到过“湖红”安化红茶荣获1915年巴拿马国际博览会金奖的奖杯和奖牌,可后来公司改制以后,其获奖的奖杯和奖牌被国家商务部收走了。

安化茶厂前身是民国土产畜产博物馆,其内集结了全国茶界能人,按时间推算,金奖茶匠应在其中。新中国成立当年即有安化茶厂,它为军事管制单位,以红茶内销与出口湖红为主。

(王建文所制的“湖红”样茶)

安化茶厂退休老茶工王建文老先生是安化红茶工匠中有师可溯的第三代师承传承人,毕业于湖南地质学校恒量分析专业,曾经以技术主任身份参与组建西南地质队,于1969年12月28日以招工身份到安化茶厂,被分到茶园管理与初制组(科研组),因能力与个性特质,深得厂里红茶大师傅陈秋生和白、绿、红、黄大师傅王谐初的青睐,得其倾囊相授。从此与茶叶结下不解之缘,成为一代茶痴。

(保留下的30年前出口的红条茶24号,目前还有淡淡的茶香)

安化红茶出口生产量曾经有过一天完成五万斤鲜叶的历史。红茶出口量达20万担,后来工厂改制,王老先生以手工龙井维持一段时间之后,不得不另谋生路,再加上工厂指定他带的徒弟早殇,他鲜与茶界人士联络,一直处于自摘、自制、自饮、独自研究的孤芳自赏的状态。直到被他现在的弟子——被人戏称为第28代茶痴的唐女士,偶然喝到他的茶,请他的儿子把他拽出来,拜他为师学习湖红制作技能。而此时,“湖红”在市场上消失了三十多年。

(猴王牌功夫红茶包装)

新中国成立后,安化茶厂注册了“猴王牌”功夫红茶,其品牌曾出口俄罗斯、巴西等国家。

王建文还跟小编讲述了他去中南海给毛主席送茶的往事。当年刘三保与杨开智(杨开智为杨开慧的亲弟弟)的关系相当好。杨开智带着刘三保和王建文,带上他们制作的头芽扁茶和红茶去北京中南海。在警卫室,刘三保不敢提茶去见毛主席,把茶交给了王建文,王建文将茶叶放到毛主席警卫室的办公桌上就离开了。

据王建文说,他们茶园西头坡上的茶园釆的头芽所制的茶是给中南海的礼品茶,由他师父王谐初和他在泥巴样茶房制作,扁茶二人炒制,红茶由他制;而送给国家商务部的礼品茶在初制车间完成,每年一担多。王谐初教他制作白茶王后,也是因为国家商务部有个人爱喝,他们一次做了一百多斤,几年以后再来要,王谐初、陈秋生己退休,他也不再在科研组(茶培组),王谐初、陈秋生退休,刘三保不在,厂里干部也没人指挥得动他了,此是后话。

(小编和王建文先生一起做茶)

一种生产工艺的传承,其技能需要在生产中熟练与提高,生产需要成本。王建文先生幸得朋友们的支持,才得以维持下来,让更多有识之士能尝到这种传承工艺的味道。

(传统工艺所制作的“湖红”)

他们目前所制茶叶的原料均釆自当年金奖红茶鲜叶提供区域内的林中荒化老树,传统微生物发酵,茶品汤色红艳通透为玫瑰红、香气纯正多型复合、香韵留长、饮后口腔回香浓郁,极具特色。

(文:《世品汇》杂志社社长/夏雁波)