hi,欢迎来到这个更大、更酷的世界

最近网上的瓜实在太多,

但小球君在 铺天盖地的明星八卦 中,发现一条真正值得转发点赞的新闻——

今天,据澎湃新闻报道:

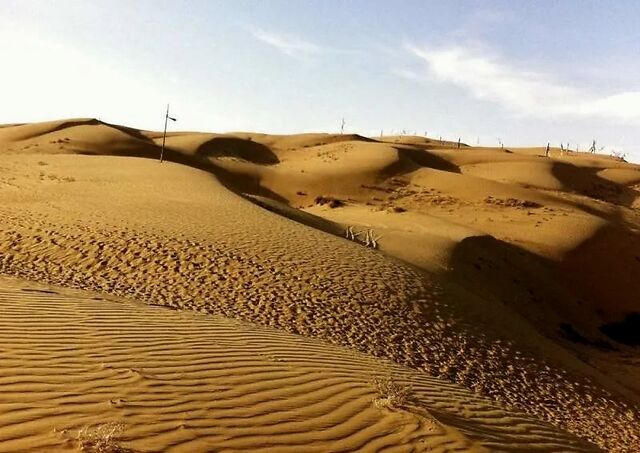

NASA卫星图显示,中国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠正在变绿。

2020年2月23日(上)和2020年4月29日(下)塔克拉玛干沙漠局部

据了解,塔克拉玛干沙漠面积达33万平方公里,相当于德国国土面积。

其中大约85%由流动沙丘组成,一些沙丘甚至高达200至300米。

这不是今年第一次传来关于沙漠变绿的消息。

就在4月23日,据《人民日报》报道——

形成于唐代、存在了上千年的中国第四大沙漠毛乌素沙漠,被陕西人民“干”掉了。

这些沙漠变绿并不容易,背后是中国治沙人70年的艰苦奋斗的成果。

01

70年前,中国西北、华北、东北地区几乎是满地黄沙。

当地人们饱受沙尘侵害,可以说是苦沙漠久矣。

在内蒙古自治区河套平原,有一片黄河流过的土地——磴口县。

如今这里一片碧绿,其实,在半个多世纪以前,人们在这里看到的只有满地黄沙。

1950年,全县625万亩宜林地,林木合计只有308.5亩。

由于地处贺兰山和狼山之间,磴口成为了主要风口。

在强风力作用下,流沙快速东移直逼黄河。

据估计,每年数万吨黄沙注入黄河水道,就像是沙漠的头就扎在黄河里。

在20世纪五六十年代,面临生态危机的又岂止一个磴口。

在山西右玉 ,20世纪60年代,土地沙化面积超过76%。

家园被黄沙吞没,走西口的右玉汉子,只能在漫天黄沙中,挥泪作别家乡。

在这里,一旦风沙过来了,就要把家里的煤油灯点起来 。

“黄沙滚滚半天来,白天屋里照登台”早已是司空见惯的景象了。

在巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠的夹缝中,有一个县城,甘肃省民勤县。

这里的青土湖曾经碧波荡漾 ,然而,到了1959年,青土湖干了。

为了生机,村民们都搬走了。

到了1959年末,这个曾经有30户人家的子云村就成了无人的荒地。

在新疆维吾尔自治区温宿县,沙丘一度覆盖到县城近郊。

一刮风就尘土飞扬,即使是白天也要点灯。

人们相距超过5米,就完全看不清谁是谁。

黄沙漫天的生存环境,根本留不住庄稼,村民们的生活极其艰苦。

陕西榆林也是一个受沙尘侵害的地方,因为中国四大沙漠之一的毛乌素沙漠就在陕西境内。

因此榆林市也被叫做驼城,意为“沙漠之城”。

电影《东邪西毒》里沙漠的取景地就是这里。

路遥的《今日毛乌素》中有这么一段描写:

“塞外毛乌素,走石又飞沙。草籽下地不扎根,大雁飞来不安家;一堆黄沙一堆坟,劝君莫过红石峡......”

飞沙走石,寸草不生,黄沙埋房,是让人闻风丧胆的“生命禁区”。

在这里,沙尘暴是一种常见的天气;在这里,“黄沙蔽日”不是一句夸张的形容。

村庄、农田、牧地,搞不好就被黄沙给吞没了。

只要一出门,分分钟让你灰头土脸。

很多人即便离开了多年,也清楚地记得被黄沙支配的恐惧。

还有北京地区的沙尘暴,可以说是让全国人民都印象深刻。

每年一到开春,离北京不远的三大沙漠(沙地)毛乌素、库布其、浑善达克就会对北京轮番“灌沙”。

在上世纪五十年代的时候,北京年均沙尘天数高达56.2天。

那时候老百姓进屋的第一件事就是先站门口拿鸡毛掸子把身上的沙子扫干净。

这些就是整个中国沙区人民的处境。

作为世界上沙漠和戈壁面积最大的国家之一,荒漠化危害正在成为中国当时最严重的危机。

可以说,阻击风沙保护家园已经刻不容缓。

02

1956年,是中国治沙史上一个重要的年份。

这一年,毛主席向全国发出了“绿化祖国”的号召,提出在12年内,绿化一切可以绿化的荒山荒地。

由此吹响了植树造林防沙治沙的冲锋号角。

一开始,只是一群农民用手挖、用肩扛。

他们自学背苗、扎林、剪枝,一个坑一个坑固沙,一铲子一铲子种树。

人人都成了种树专家。

从灌木到乔木,从一点点绿色到连成树荫,种下2700万棵树。

后来,国务院成立了治沙领导小组,召开了西北及内蒙古六省区治沙会议。

治沙工作开始从当地民众自发的分散治沙、零星治沙转变为专业队伍科学治沙。

而1978年启动的三北防护林工程更是把治沙成果推上了一个更高的台阶。

当时,中国的荒漠化形势十分严峻,每年在以15.6万公顷的速度扩张。

年风沙天数超过80天,形成了从新疆到黑龙江的万里风沙线。

风沙掩埋农田、牧场和水库,甚至切断了铁路和公路。

60年代初到70年代末,6.67万平方千米土地沙漠化,13万平方千米农田遭到风沙危害,10万平方千米草场严重退化。

数以百计的水库变成了沙库。

而集中了中国八大沙漠、四大沙地以及广袤戈壁的华北、西北、东北 是中国植被最稀少,生态最脆弱的地区。

三北防护林体系建设工程的开启,充分带动了这些地区的治沙活动。

陕西榆林的石光银一家就受益于这个工程。

石光银的家乡叫浪窝沙,位于毛乌素沙漠边缘,年降水量不足400毫米。

从早到晚,风沙不断。

严重的时候,风沙还会把房子埋了,他们就只能一次一次地把房子往前搬。

所以,对石光银他们来说,只有锁住了沙才能留得住家。

1984年,三北防护林实施的第七个年头,国家允许个人承包治理荒山沙地。

石光银辞去了农场场长的铁饭碗,开了治沙公司。

为了买树苗,他和合伙人卖羊的卖羊,卖牛的买牛,卖到最后,几乎倾家荡产。

然而,治沙不是那么容易的事,在经过了多次失败之后,石光银才找到了正确的方法——障蔽治沙法 。

幸运的是,这一套组合拳,还真的让树木的成活率达到了80%。

数年来,共治理了5.8万亩荒沙。

在宁夏,白芨滩护林场场长王有德,刚一上任,就带领着护林场职工,前往治沙一线。

白天,在40多度高温下工作, 晚上,就在沙窝上扎帐篷睡觉。

坚持生态与经济并重,采用六位一体治沙模式,有效阻止了毛乌素沙漠南移和西扩,实现了让沙漠后退20千米的壮举。

与此同时,在河北塞罕坝,也有这么一群年轻人,他们凭借惊人的韧性,在高海拔地区完成了成功种植落叶松的的一大壮举。

众所周知,在塞罕坝这样高寒、低温、冻土的地理环境下,真的很难保证树木存活。

果然,在头两年种下的1000株树苗,成活率竟然不到8%。

这个机械造林的项目陷入了刚上马就要下马的困境。

不过,没有一个人提出放弃,他们还是坚持着要找到解决方法。

于是,经过大家的仔细研究,改造了育苗的方法,并且发现了 塞罕坝最适合种树的地方,是林场东部的马蹄坑。

既然方法找到了,那就赶紧开干。

1964年春天,几百号人在马蹄坑,连续大干了3天,在516亩荒地上,种满了精心培育的落叶松幼苗。

从1964到1983这20年间,这群年轻人,造林达到100万亩。

在民勤,干旱的青土湖也等来了救星。

一大批人喊着“绝不让民勤变成第二个罗布泊”的口号来了。

扛着树苗,扛着锄头,自愿加入“植树造林,拯救民勤”的队伍中。

从1997到2017,二十年过去,民勤县累计完成人工造林193.02万亩,工程压沙58.19万亩。

最关键的是,曾经美丽的青土湖,就快回来了。

库布齐沙漠,是中国第7大沙漠,沙化非常严重。

刚修完的公路,一转眼都会被沙子盖住,更别说植物了。

但聪明的中国人为了种树,发明了一种“微创种植法”。

用高压枪在沙里打洞、喷水、种苗。

不光10秒钟就能搞定一株苗,成活率也从过去的不到10%提高到80%。

1988年,库布齐植被覆盖率仅有3-5%,2016年,就翻了好几番,到达53%。

就连沙丘的高度,都直接下降了5米。

03

就这样,第一代人拓荒,第二代人传承,第三代人攻坚,中国治沙人用了半个多世纪把寒冷坚硬的沙地变成了美丽的森林公园,缔造了中国传奇。

2017年12月,中国塞罕坝林场的建设者获得了联合国环境规划署颁发的环保领域最高荣誉——“地球卫士奖”。

这个奖,他们是实至名归。

随着治沙工程的推进,越来越多的许多企业、志愿者 也加入了。

沙漠里的植物,也越种越多。

今年4月,中国四大沙漠之一的毛乌素沙漠也即将从陕西版图消失。

榆林市的绿色版图,整整向北推进了400公里。

如果把这些树按1米的株距排开,足足可绕赤道54圈!

这个成就震惊了世界。

就连联合国治理荒漠化组织的总干事都给我们点赞:

“毛乌素沙漠治理实践,做出了让世界向中国致敬的事。”

去年,美国NASA发了一条新闻,说过去的20年里,地球新增了5%的绿化面积,相当于多出了一整块亚马逊雨林!

其中4分之一,都要归功于中国。

要不是有卫星对比图,恐怕所有人都不知道我们做了件多么了不起的壮举。

在环保上,中国人有时候太低调了。

我们只会闷头干事,而且一干就是几十年。

从漫天黄沙到如今碧绿青翠,从不毛之地到现在的塞北江南,中国人 “ 偷偷”种了几十年的树,治理了几十年的沙漠化。

千万不要低估中国人在环保上的决心。