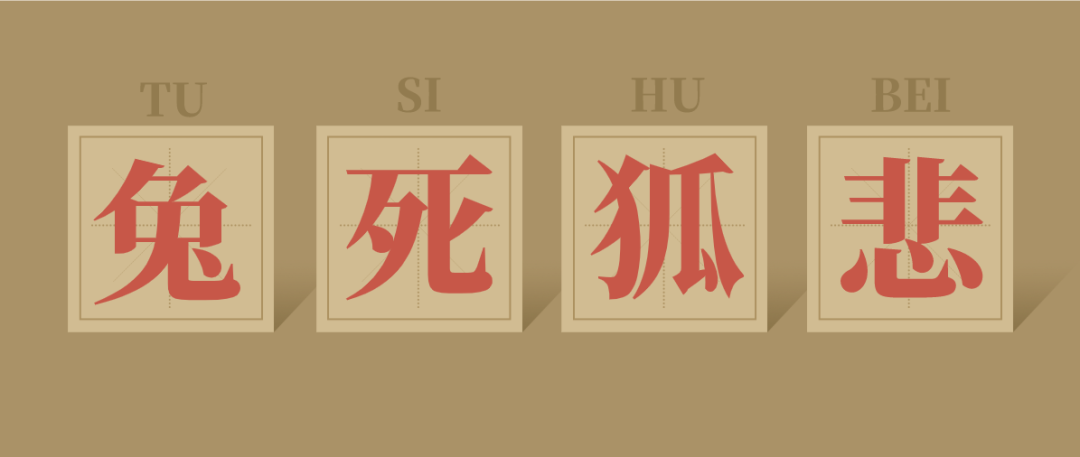

兔死狐悲

韩东

选自《花城》2020年第3期,责编李倩倩,点击文末“阅读原文”即可购买纸刊。

一

张殿得了胰头癌,这是胰腺癌的一种。胰腺癌据说是“癌中之王”,胰头癌在胰腺癌中又最为凶险。得到消息的我立马赶往医院探望张殿。和我同行的谈波和张殿不熟,正赶上他来我工作室,我们便一起去了医院。

对张殿的现状我做了心理准备,等见到人,感觉还好。张殿本来就瘦,这会儿更瘦了。他的假牙已经拿掉,因此包裹着骨骼的面孔看上去并不那么嶙峋,反倒有一点柔和。主要是色泽,完全是亚光的,没有任何高光部分,一些隐约的黄色从灰中渗透出来。他已经无法说话,但意识清醒,眼睛偶尔转动一下,会露出大块暗淡的眼白。由于谈波是一位艺术家,我不免会从他的角度进行一番观察。

然后,我隔着被子抱了抱张殿,把头放在他的胸口好一会儿。直起身,握住张殿的一只手。那手很凉,却黏糊糊的,好像在出汗。做这些我是事先想好的,不要让张殿感到被嫌弃,得触摸他。何嫂在边上看得眼圈都红了。

她送我们走出病房,在阴暗的走廊里似乎有话要说。可能是因为谈波在场,何嫂欲言又止。我说:“下次吧,我还会再来。”但心里觉得自己不会再来了。这是我和张殿的最后诀别,作为一件必须要干的事我做到了,也完成了。

从医院出来我们松了一口气。初春时节,天气特别晴朗,大团大团的白云从医院恢宏的建筑物顶部滚过。谈波提议去附近的五星级酒店喝一杯咖啡。这家酒店和这所医院一样,都地处市区最繁华的地段,透过整片的幕墙窗能看见外面来往不息的车辆,人群五颜六色。“太美了。”谈波说。

“不至于吧。”

原来我搞岔了,谈波指的并非是此刻的街景,而是张殿。他的思绪仍然萦绕在医院病房里。

他一向有一个心愿,希望能画死者的遗容。谈波说过,人在刚刚离世的那一刻,面容是最生动的。谈波曾陪伴他的岳父直到去世,经历过那个稍纵即逝的瞬间。当时他非常想拍一些照片,作为以后肖像画的素材,但到底没有说出口。画死者在谈波那里并不是因为感情冲动,纯粹是因为死者“物理性的光辉”(谈波语),在那样的氛围下提出拍照的要求显然很忌讳。一次我对谈波说:“我死了以后可以让你画,要不要立一个遗嘱?”谈波答:“咱们还不知道谁先挂呢。”

这会儿,谈波一个劲地夸张殿太美了,眼神那么舒服,垂亡让他变干净了,皮肤完全是亚光的。他的心思不言自明。

我盘算了一下这件事的可能性。首先,是张殿不治,必死无疑。这应该没有什么问题。其次,需要得到张殿的同意,至少也得何嫂通过。考虑到张殿和何嫂的为人,以及我和张殿三十多年的交情,是有很大可能性的。谈波是国内首屈一指的肖像画家,让他画一把也是一种荣耀。“你想画张殿吗?”我问。

谈波反倒不好意思起来:“我……也不是……不过到时候能拍点照片也好,没准……”他说的“到时候”就是张殿死亡之际,那个光辉灿烂的瞬间了。

我答应去和对方沟通一下。“但在此之前,”我说,“你也许应该听一听张殿的故事。”

谈波表示反对,再次强调起“纯粹的物理性”来。“你画一个人,对这个人的了解越少越好。”他说。

我知道,这是绘画艺术和写作的不同,但已经刹不住了。就像张殿的面孔强烈地吸引了谈波一样,和张殿有关的故事这时不由分说地涌上我的心头,不吐不快。

下午三点多,我们不再喝咖啡,改成了红酒。那时候张殿还活着,只是他的故事已经从头开始。

二

张殿是一个早产儿,生下来的时候三斤多一点。二十世纪五十年代,没有现在的保温箱,他是怎么活下来的,只能说是一个奇迹。当时家里把小棺材都准备好了。那棺材只有正常棺材的三分之一大,上面涂了阴森的黑漆,张殿一直留着。后来何嫂铺了一块格子布在小棺材上,把它当成茶几用,我们去他们家吃饭、打牌就在那上面。当然了,如果不说没有人能看得出来,还以为是一件什么古董。

没有婴儿保温箱,却有小棺材(火化还没有流行),这就是张殿出生的年代。活下来的张殿取名张点,这是他的学名,意思是小不点儿、一点点。起这么可怜可爱的名字说明了父母对这孩子不一般的感情。张点叫张殿还是我们办《甲乙》时改的,张殿觉得张点配不上主编的头衔。张殿就不同了,有一个殿字,一听就很气派。后来大家都叫他张殿了,他家里的人也这么叫他。

张殿是老巴子,上面有一个哥哥、一个姐姐,和他的年龄差距比较大。张殿妈妈是一个女强人,在家里说一不二。他爸的级别比他妈高,但老头似乎很安静。张殿还没有单过的时候,我去过他父母家很多次,只见过他爸爸一两面,每次他都一晃就不见了。张殿的爸爸有点神秘,这也符合他高干的身份。

张殿妈妈是市里文化部门的领导,后来兼任《大江文艺》主编,叫张宁。这个宁不是南京的简称,是列宁的宁,是他妈妈参加地下党时起的化名。张殿随他妈姓张,还有姐姐也姓张,三个孩子两个姓张,可见张宁在家里的地位。

在张宁的宠爱和呵护下,张殿终于长大成人。长成后的张殿体质上没有任何问题,个子也蹿到了一米七以上。长相谈不上英俊,但绝不丑陋。如果一定要寻找特异之处,那就是身材比较细长,窄窄的一条,像一根木头杆子似的。他一直很瘦,面相比同龄人更显苍老。但也不见得。我是二十岁出头认识张殿的,那时他三十岁不到;如今他已经快六十岁了,模样还是那样。当然非常憔悴,那是生病了,而且已病入膏肓。

总之,张殿是一个很正常的人,如果说他有什么特点,就是正常,太正常了。

七十年代,张殿作为最后一批下乡的知青去了农村,但他一天农活也没干过。家里疏通关系,他当了半年民办教师,不久就结婚了。女方家里和张殿家是世交,也是一名知青,如果不出意外,他们很快就会有小孩,张殿的民办教师也会变成公办的,也就是国家编制。

1978年改革开放,中国社会发生了巨大的变化,张殿也不例外,也得变,原先预订的人生轨道不管用了。他进厂当了一名工人,而且也离婚了。我认识张殿的时候他是单身,但不是未婚青年,是结了婚又离掉的人,在一家无线电厂上班。

张殿是否考过大学,我没有问过。比如钱郎朗,就是考过大学的,没有考上,只差了一分,第二年就懒得再考了。胡小克报考的是艺术类院校,专业课没有过,第二年又考了一次。我怀疑张殿根本就没有考过大学,因为没有那样的必要。鉴于他的家庭背景,不存在借机改变命运的问题。当时张宁已经开始担任《大江文艺》主编,我们办《甲乙》之所以拉上张殿,就是因为张宁是主编。妈妈是主编,主编的儿子自然对办杂志在行了。虽然我们办的是地下刊物,张宁当年不就是地下党吗?

我也是从这时起,和张殿的接触才变得频繁起来,因此对他的前史只能说出个大概。而在办《甲乙》之后,可说的故事就多了,需要进行挑拣。也是说个大概,但此大概非彼大概,前者是概略的意思,后者的实质是剪辑,具体而微,却不可能面面俱到。

《甲乙》的同仁中张殿是唯一不写作的。他负责跑印刷,联系打字、看校样,也掌管财务。所有的参与者都出了钱,包括张殿,每人一百元,这些钱都放在张殿那里,由他支配。杂志迟迟不见出来,于是就有人怀疑张殿贪污。一次在我家里聚餐,我对他说:“这件事能办就办,别拖了。”

“你办不成的话就把钱退出来,”钱郎朗说,“难不成你要挪用公款?”他大概是想开一个玩笑,但没有开好,张殿当时就哭了。菜已经上桌,张殿吧嗒着眼泪,哭得就像一个小姑娘一样,肩膀一耸一耸的,委屈得不得了。

“你多大了,哭什么哭啊。”胡小克说。

张殿起身夺门而出,我赶紧追了出去。好在他下楼的速度不快,仅仅走了一层楼梯就被我赶上了。在那不无局促的楼道里我拦住张殿,又劝又拉,一面赔不是。就像两口子吵架一样,惊动了左邻右舍。“这样影响不好,我们回家再说。”

他竟然真的跟我回去了,回到饭桌上继续啜泣。这是我没有想到的。大概就是从这时起,我对张殿有了一种说不出来的感受,内疚?或者是怜悯,也许还有感激吧。如果是一个个性刚强的家伙,一去不返,那杂志就办不成了,我们的文学事业岂不就受损了?

《甲乙》终于出来了。由于张殿不写东西,他的工作又必须在杂志上体现(没有功劳也有苦劳),所以大家决定,由张殿署名主编。张殿也不推让,只是把他的名字从张点改成了张殿,也算是他在杂志上发表了作品。

张殿到底写不写东西?或者,写没写过东西?这就难说了。那年头,只要是个识字的人都会写作,搞一点文学创作。但《甲乙》是有标准的,而且标准很高,作者来自全国各地,都是在审美上互相认同的“同代人”。这一点想来张殿是知道的。我们不是因为彼此认识才开始写作的,而是,因为写作才彼此认识,办了这本《甲乙》,和其他办杂志的文学社团大为不同。张殿也许写过东西,但不敢拿出来给我们看,他知道即使看了我们也不会同意发表在《甲乙》上。这是张殿的聪明之处,也是他本分的地方,为此真得感谢他。作为一家享誉全国的官办杂志主编的儿子,又是《甲乙》的主编,张殿从来不谈文学、写作方面的事,也确实令人钦佩。

《甲乙》的出刊在江湖上引起了空前反响,所有的文学社团都知道了张殿的名字,说起《甲乙》就知道是他主编的。就是在这一时期,张殿第二次结婚了。也就是说,他在忙《甲乙》的同时也在忙他的个人生活。张殿忙的后面这一部分,我们知之甚少,新娘子我们没有见过,也没有参加过他们的婚礼。突然之间,张殿就携夫人去外地旅行结婚了。目的地四川,中国当代诗歌的重镇。有一种说法是,四川是当代诗歌的半壁江山,张殿选择那儿显然是故意的。他以《甲乙》主编的身份拜访了川中的各个文学社团,对方也奔走相告,忙于接待,好吃好喝是免不了的。张殿如何和这帮人谈文学,谈诗歌和写作,则是一个谜。但至少他们比我们幸运,见到了张殿的新夫人。

张殿载誉归来,我们又聚齐了。他仍然是一个人,不见新娘子,张殿就像压根儿没结婚一样。奇怪的是,我们也没有问。问了他去四川见到的那些文学社团以及人物,但没有问张殿的私生活。就像他去四川完全是一次公干,是为《甲乙》联络其他民间写作力量的。即使是限于工作方面,张殿也语焉不详,不知道他到底进行了哪些外交。但张殿说了一件事,给我的印象颇为深刻。

在“大汉主义”诗派第一诗人西岭家留宿时,张殿半夜失眠,起床抽烟时发现窗帘背后立着一件东西,一具八岁小孩的骨骸。

深更半夜,张殿突然醒来,披衣来到窗前,一撩窗帘,竟然看见了这么一件事物,实在是太非现实了。他对着窗外抽烟时,那小孩大概也是面向窗外的吧?由于此事过于瘆人,我没敢多问细节,只是说:“也许是一件工艺品,不是真的骨骼。”

“就是真的骨骼。”

“那你怎么能判断他的年龄?这不合逻辑。”

“我就是能判断,就是八岁!”张殿有点急眼了。

为了缓和气氛,我说:“呵呵,那你那小棺材能装得下吗?”

“应该可以。”张殿说。

后来,我有机会见到西岭,问起这件事,西岭矢口否认:“我有那么变态吗,要吓唬你们张主编?”所以我有理由认为,那不过是张殿的一个噩梦,但张殿非常认真,也不像在撒谎。

张殿的新夫人我们始终没有见到,此事也不急在一时。你想呀,张殿是要和她过一辈子的,我们也是张殿一生的朋友,他老婆早晚是要见面的。没想到,不久张殿又离婚了。具体原因不详。张殿似乎也没有受到多大影响,也许烟抽得更多了。以前每天三包烟,后来他能抽到四包半,并且这个烟量一直没有降下来。张殿双手手指鼓凸,像十根小棒槌似的,说是得了脉管炎。那脉管炎后来不治自愈,大概是适应了。他的第二任夫人真的存在过吗?就像是张殿为周游四川临时雇用的,一旦归来便自动解聘了。无论如何,张殿现在是一个结过两次婚的人,两结两离。而我们这些人,有的刚刚结婚,有的甚至连女朋友都没有……