——看浙江天台街头镇后岸村如何践行乡村振兴战略

特约撰稿 许秋阳 值班主编 蒋鑫富

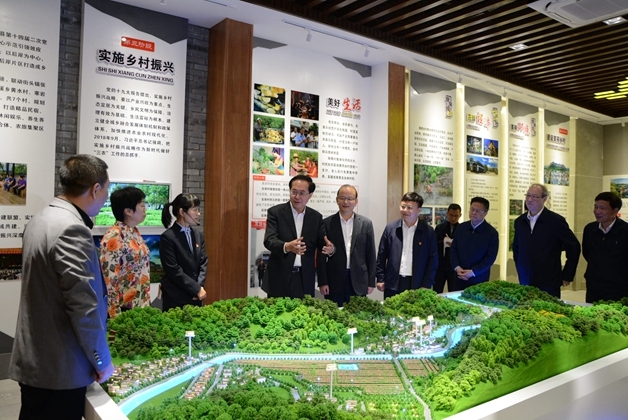

图为浙江省委书记车俊(左四)在省有关领导和台州市、天台县主要领导陪同下,在天台考察指导乡村振兴工作。

良好生态是乡村振兴的支撑点和靓丽底色,乡村面貌美不美,不仅关系到村民的人居环境,也直接影响旅游的感官体验。后岸村按照宾主共宜、主客共享的思路,推进村庄整个环境提升,让村民有幸福感、乡贤有归属感、游客有获得感。

“村貌”换颜,持续发力建设美丽乡村

村庄改造。2009年,后岸村以“千村示范,万村整治”工程为契机,实施全域规划、全域设计、全域整治,对“空心村”实施改造。

把全村,当作一个景点来设计;把每户,当作一个小品来改造。按照“拆违建、清溪流、堆整齐、扫干净、种满园、点漂亮、增收益、人和谐”理念,统筹推进农房改造、治水拆违、穿衣戴帽、垃圾分类、美丽庭院建设,高水平建设美丽乡村。

一间间破旧的老房子被拆除。饮用水、电气化、道路硬化、卫生改厕、污水集中处理等改造项目相继完成。如,在村庄边有一处引资500万元,建设占地100多亩的垂钓区,不仅为村里带来了休闲娱乐,还是村中污水的二次处理地。

村里将生活污水,通过化粪池处理,排入垂钓区,垂钓区的鱼类,会进一步净化水体,然后经过处理的水,才会流入村前的始丰溪。

借助农房改造政策,共拆除老屋87户、278间。开展村庄整治、农民饮用水改造、电气化改造。

开展老宅“穿衣戴帽”改造,使各类建筑渗透文化元素,呈现古民居风貌。以庭院为最小单元,开展先锋庭院、巾帼庭院、青春庭院、美丽庭院系列创建活动,以点带面改善村容村貌,大环境与小环境同步发展,让居民“看得见山、望得见水、记得住乡愁”。

景区提升。坚持合理规划、协调发展,正确处理好资源开发和生态保护二者关系,在保留乡村原始风貌和乡土味道的基础上,发展旅游循环经济,保护好农业生态和乡村风景,更好地满足人们回归自然、体验乡愁等旅游消费需求。

创新“变废为宝”举措,修筑石文化一条街,改建原村影剧院为文化大礼堂;探索“由虚到实”理念,发掘寒山隐逸文化,将“和合文化”、传统婚嫁节目、传统美食再现;坚持“无中生有”做法,建成农副产品交易市场、游客接待中心,开发始丰溪漂流、趣味垂钓区、生态停车场,新增亲子乐园、练武场、锯木场等旅游项目。

把后岸桃坞、“寒山文化”、石文化等地域特点,充分渗透在吃、住、行、游、购、娱等旅游要素中。

全域美丽。为营造乡村秀美的田园生态环境,作为“天台后花园”的后岸村,在村庄内大面积种植银杏林、红枫道、腊梅丛等植物景观;在村外建成百亩油菜园、百亩葵花园、百亩梨园、千亩桃园、千亩杨梅园、千亩荷花园,让游客在后岸一年四季有花可赏、有景可看。

同时,全区域推行垃圾分类行动,启动“乡村振兴,巾帼双争展风采暨垃圾分类公益嘉年华”项目。成员以后岸村妇女为主,开展系列宣讲、评审、环保和督导等公益活动,引导广大妇女,主动投身到农村生活垃圾分类中,以“信心、匠心、爱心”助力环境革命,打造时时处处好风景,全域大美让人向往。

“模式”创新,建章立制规范运行管理

面对传统农家乐经营分散、收费标准不统一、服务质量有好差的发展困境,后岸村坚持“一个村就是一个宾馆、一个企业”的理念,实行在村两委班子集体领导下的公司化经营机制和农家乐户统分结合、自主经营的合作机制,并建立一套严密、有序、系统、管用的运作流程,避免了无序经营。

四个统一。后岸村探索统分结合、公私共赢的“公司合作制”运营新机制,村集体成立寒山旅游公司,实施以村办农家乐为龙头、户办农家乐为集群、公司化运作的集约经营模式。“公司合作制”主要体现在“四统一”模式上。

统一宣传营销,即制作宣传片,通过各级电视台进行声像宣传;开通“天台后岸旅游村”等微博。成立营销队伍,通过对接沪、杭等地旅行社进行精准营销。

统一分配客源,即由村办公司统一接待旅游团,公司再根据客源情况,按照一定的顺序由公司轮流分配,确保每个经营户都有客源。统一服务标准,即在硬件方面按照省四、五星级为标准加强接待设施建设,开展“美丽家庭”评选;在软件方面定期组织专题培训,使所有经营户都能掌握业务技能,让每位游客享受到安全、卫生、细致的服务。

统一内部管理,即制定一整套制度,每户农家乐必须张贴上墙并无条件遵守,村里实行日常监督和定期检查。定价方面,由公司及经营户共同协商制订统一指导价格。

分批激励。村里制订相关激励政策:对第一批主动报名要求搞农家乐的农户,给予每个房间3000元的补助;第二批给予每间2000元的补助;随着农家乐的兴起,后来建设的农家乐一概不予补助。

对想办农家乐但缺资金的农户,由村集体担保,每户可随时向银行贷款5万元-10万元;对那些没条件办农家乐的农户,村里鼓励支持他们发展生态农业,产品卖给经营户和游客。

渐渐地,少数村民开始尝到甜头,原本持观望态度的村民也纷纷加入到创办农家乐的队伍中来,当起了农家乐老板。目前,后岸村农家乐78家,床位2200多张,餐位5000多个。

严格监管。村里将所有农家乐分成三组,每组选举2个人,负责接受客人投诉、制定餐饮标准,客源则按照每张床位一年能入住的游客人次进行平均分配,有效避免争抢客源、降低服务质量等不规范现象。

为满足不同层次游客的需求,后岸村推出中高档的主题农家乐、民宿,更好地为游客提供分级化服务。如隐泉民宿、遇见民宿等精品民宿节假日“一房难求”,年收入达50多万元。近年来,村集体资产逐年增多,后岸村及时建立村级财务联审制,每张发票由1/2以上村两委干部联签才能进入报审环节,每季度再由村监会主任主持召开“财务报审会”,村民代表会议表决通过后才能报销入账。

“多产”融合,整合资源焕发旅游活力

乡村旅游的蓬勃发展,关键要有生命力和可持续性,后岸村突出乡村自然资源优势,重点挖掘当地生态旅游、民俗文化内涵,开发形式多样、特色鲜明的乡村旅游体验项目,举办丰富多彩、互动性强的乡村特色文化演艺和节庆活动,调动当地村民积极性和创造性,在给游客带来独特旅游体验的同时,获得参与感和满足感,实现共同富裕。

人人创业。遵循全村群众都能受益的理念,拉长产业链条,使农家乐和农业、加工业互补互促,使村民勤劳致富,形成“人人勤劳、人人创业、人人致富”的社会主义价值取向,让村内没有一户闲人、田地没有一块撂荒。村集体给每位农户担保,可随时向县农村合作银行贷款3—5万元,发展种养殖业。

在生产过程中,由村干部负责监督农产品质量,并协同将收获的农产品供应给全村农家乐,解决农户销售“难”、价格“低”等问题。对于馒头、年糕等用量大的菜点,村农家乐协会出面定点集中生产,避免个体独户耗时费力。

引导部分农户,做大工艺品加工和自酿黄酒生产,把产品批量供应给游客。乡村馒头、彩色年糕、青麻糍、桃树浆、古法酿制的糯米酒和红曲酒,“九大碗”、“寒山宴”、“养生宴”等非遗菜点,都是令游客难忘的美味佳酿,既通过舌尖上的记忆留住游客的心,也推动了一二三产有机融合。

因为特色农产品实在太多,很多游客到后岸村,常常是“吃不完兜着走”,村民们“白天开门接待,晚上床头数钱”。2018年7月,台州市首家综合性乡村振兴学院落户后岸,培育提升了一批“土专家”、“田秀才”、“新农人”和“农创客”。目前,该村不仅400多名外出村民回来了,还引来了200余名外乡人。

节庆带动。突出政府体现带、农民体验卖,精心组织“一乡一节”活动,以农助旅、以旅富农。后岸村造性地搭建了“采桃节”、“荷花节”、“杨梅节”、“开羊节”、“宰猪节”、“年糕节”等诸多平台,一月接一月,一季连一季,淡季变旺季,长年兴盛不衰。

针对游客群体中老年游客占比较重的情况,后岸村别出心裁地将体育文化导入其中,建起上档次的体育馆,全国中老年气排球夏令营、全国垂钓比赛、全省老年门球赛等大型休闲运动赛事等,都将这里当成首选之地。

如此多的创新举措,吸引了诸多来自“长三角”各城市的市民,

前来后岸休闲旅游。游客人数连年递增,尤其是逢年过节更是游人如织。旅游业的兴盛,相当于建成了一座无烟工厂,为后岸人民带来无穷的福祉。2019年3月23日,天台山第八届桃花节,在街头镇后岸村拉开帷幕。

借助电视媒体、新媒体客户端、互联网平台等“融媒体直播”形式滚动播出,将“天台大农场”和“全域大旅游”巧妙结合,寒山古城、凡花小筑等一批旅游项目,校地共建、政银合作、农产品购销等一批合作协议在开幕式上签约,奏响了一曲乡村振兴的共鸣曲。

游客来了,文化人也来了。如今,后岸村已是颇有影响力的摄影基地、创作基地、采风基地和写生基地。

区域联动。在“乡村振兴”战略指引下,打造以后岸为龙头、涵盖周边10个旅游村的寒山田园综合体,面积23.5平方公里,规划花艺、茶艺八大特色产业组团布局,重点发展生态体验游、休闲养生游、宗教游和文化寻根游,打造以寒山子文化为核心精神、根植天台西部特色农耕文化的原生态田园综合体,推动项目共谋、资源共享、发展共赢,将各村与沿线的旅游资源串点成线,携手开发潜力巨大的乡村旅游市场,形成了规模优势,增强了发展后劲。

同时,加大农地农房集中流转,搭建平台招大商、大招商,加快建设后岸美食一条街、高端民宿等项目,推动“农文旅体”四位一体产业互融。总投资4580万元的乡贤回归“凡花小筑”项目,一期酒吧咖啡吧已正式营业,填补了后岸“夜游”业态的空白。

目前,后岸年均游客量突破百万人次,促进以农家乐为主的旅游业和谐协调可持续发展,使后岸村和美、人富有,向真正意义的社会主义新农村奋进。(未完待续)