第一部分:满洲的形成与入关前的八旗分布

第一个问题:满洲的族源

中国北方民族多出于东北地区的三大族系:肃慎、东胡、秽貊。东胡系出了鲜卑、契丹、蒙古,秽貊系出了高句丽,肃慎系出了我们满族以及赫哲、鄂伦春、鄂温克等兄弟民族,有时也把我们统称为“通古斯民族”。对于我们先人的称谓,在先秦称之为“肃慎”, 汉代称之为“挹娄”, 魏晋称之为“勿吉”, 隋唐称之为“靺鞨”(应读weijie,不读mehe)。至于说这个族群只是名称的变化,还是进行过几次分裂或融合,现在史学界尚无定论。“靺鞨”有七大部,其中“黑水靺鞨”到了辽宋时期,被称为“女真”,并建立金政权。

第二个问题:明代女真人的构成与分布

金亡国后,大多数“女真”人汉化,只有少数人留居松花江、黑龙江流域保持着原先的语言和生活方式,后来又有大量汉人(多系被金国虏走的宋徽宗、钦宗等数千人的后裔,伊尔根觉罗氏、董鄂氏族源均为此)、土默特蒙古人(如叶赫那拉先祖)、契丹后裔(如伊拉里氏先祖即耶律氏)融入当地各通古斯族群。这里值得大家注意的是,明初的“女真”与金代的“女真”虽然族称相同,但概念已经发生了很大变化。金代的“女真”专指“黑水靺鞨”,而明初的“女真”泛指东北地区各通古斯族群。(清入关前,清太宗曾多次强调本族非金之后裔,后来,索性把女真族称改了。)至明朝中后期,东北的女真主要分为建州、海西、野人三大部分,建州女真分布在辽宁西部,海西女真分布在吉林,野人女真分布在黑龙江全境、外兴安岭及库叶岛。

第三个问题:满洲的形成

明朝后期,清太祖统一了建州八部、海西四部和黑龙江以南地区野人女真,建立了八旗制度,建立了后金政权。1635年,清太宗废除“诸申”(即女真)旧称,统一改称“满洲”。于当年建立八旗蒙古,7年后又建立八旗汉军。这里值得大家注意的是,八旗蒙古不等于蒙古族,他们既包括科尔沁、喀喇沁等蒙古人,也包括臣服于蒙古的锡伯人和野人女真;八旗汉军也不等于汉人,这里面主要是指降清的明军,里面主要是汉人,也有蒙古人和女真人。此时的八旗满洲,也并非都是女真人,这里还有大量汉人、高丽奴仆和早年臣服于女真且女真化程度较深的蒙古人。这个问题说起来很有意思:对于汉人,明军降兵降将则编入汉军旗,被抢掠的汉族农户则编入满洲旗当包衣;对于明军中的女真人和蒙古人,则一起被编入汉军旗。《红楼梦》作者曹雪芹旗属规范称谓为“内务府正白旗旗鼓佐领下人”,属于满洲旗份内的包衣汉姓,而非汉军八旗。

编制于满洲旗下的汉人、高丽人、蒙古人因 常期 用满语、习满俗,实际上很早就被满化,他们很多人放弃了自己原有姓氏,而是采取“奴随主姓”的做法依附。这些早期就在满洲旗份内的人被称为“佛满洲”,后金晚期和入关后(主要是康熙、雍正年间)陆续又被编入八旗的其他通古斯人则被称为“依彻满洲”或“新满洲”。清朝入关后,康熙年间雅克萨之战被俘的俄罗斯人和乾隆年间大小金川之战被俘的番子(藏族人)也有部分人被编入了满洲旗。可以看出,满洲人的血统统成分比较复杂。在清代,满洲之正宗当属“佛满洲”。但我个人认为,如以是否为女真直系后裔为“正宗”的标准,“新满洲”血统则更纯正。

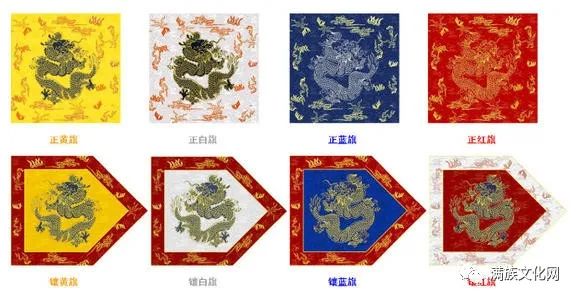

第四个问题:入关前的八旗分布

随着对明作战的需要,所有居住在今天黑龙江、吉林境内的满洲人及其家眷、奴仆一起被强制南迁、东迁,故土、城池空无一人。入关前,满洲、蒙古、汉军所有八旗部队,均按旗驻守,分布在辽宁境内,这是当时八旗的分布情况。正黄旗驻新宾、抚顺一带,镶黄旗驻铁岭、范河一带,正红旗驻清河、碱厂一带,镶红旗驻沈阳、蒲河一带,正蓝旗驻岫岩、凤城一带,镶蓝旗驻旅顺、金州一带,正白旗驻复州、盖州一带,镶白旗驻海城、鞍山一带。

也就是说原先建州、海西的分布状况,在清入关前的十几年前已被打破,海西故地此时已无人居住。今天,吉林四平叶赫满族镇的满族人当然是后来迁入的,而不是当年叶赫部的留守后裔。

第二部分:入关后至清末的八旗分布

第一个问题:京师禁旅(即京旗)

现在,东北的满族人最多,占了全国的大多数。东北又是清朝发祥地,因此,在很多人眼中认为东北满族最为“正宗”,实际上这是一个误区。事实上,在清代满洲之“正宗”应属“佛满洲”,而东北的“佛满洲”后裔甚少。清代,“佛满洲”主体在北京,其次在各省驻防。

顺治元年(1644年)10月,清朝举族迁都北京。这里所说的举族,不仅是清朝的官员、兵丁,还有眷属、奴仆。当时,关外几乎成了“无人区”。朝鲜有人看到这情况,就是回去报告说:“北京留军十余万,以此无敌于天下,而山海关外,则有同无人之境矣。”这里所说的举族进京并不是在1644年这一年全部完成的,而是陆陆续续一直持续到了顺治二年(1645年)。意大利传教士卫匡国在《鞑靼战纪》一书中作了详细描述,反映了当时满洲人以及同样被编入八旗的部分蒙古人、赫哲人、汉人、朝鲜人随同清朝入关的情景。由于他们统一着满洲服装,留满洲发式,所以被卫匡国统称为“鞑靼人”。到底来了多少人?按《清世祖实录》中的记载:“皇上携带将士家口,不下亿万”。“亿万”显然是个虚数。北京大学韩光辉教授在《北京历史人口地理》一书中说,八旗入关时八旗官兵及其眷口居于北京者达40万人。入关后,清朝的统治者令北京内城的汉人全部限期迁出,把八旗全部安置于内城,并按方位派驻。其中,两黄旗居北、两白旗居东、两红旗居西、两蓝旗居南,同一旗份内又分置满洲、蒙古、汉军。内务府三旗作为上三旗包衣,居皇城。雍正年间,因为圆明园的修建,又从内务府和外八旗拔出力量,组建了圆明园八旗。乾隆年间,又将原驻于内城的火器营移驻海淀蓝靛厂,大小金川作战时,为了训练攻打雕楼的特种部队专门在香山组建了健锐营,这三支部队一般统称为西郊三营。清代中叶以后,随着大量汉人移居内城,京旗内城出现旗民杂居之势。在英法联军入侵时,圆明园八旗官兵为保卫圆明园全部阵亡。京旗中,只有外火器营、健锐营因独立设营房而与民人相隔绝,直至民国。

这里需要指出的是,今天北京境内的密云、怀柔也有大量满族集中分布,而且今天还成立了相关满族乡,但他们祖上并非京旗,而属于畿辅驻防。

第二个问题:畿辅驻防

“畿辅”也称“直隶”,其辖境包括今天的河北省、天津市以及北京部分郊区。清初,畿辅的一些地区汉族农民因“圈地”、“投充”等弊症,发生了抗清暴动。时任大学士洪承畴曾上书建议在良乡(北京城南边)、通州、海子(大兴)、昌平四个地方派驻满洲官兵开展巡缉。这一建议被清廷采纳后,开始分批设立驻防点。

设置的畿辅驻防体系为环形配置,大致的分三大层,第一层为京师近郊,第二层为京师外围要点,第三层为近京主要城市。

第一层驻防点共8处,每处单驻一旗,额兵50名,镶黄旗驻顺义、正黄旗驻昌平、正白旗驻三河、镶白旗驻宝坻、正红旗驻良乡、镶红旗驻固安、正蓝旗驻采育里、镶蓝旗驻东安。第二层驻防点共4处、每处都是两旗合驻,每旗额兵50名,分别为霸州、玉田、滦州、雄县。(其中,正黄、正红二旗驻霸州,镶黄、正白二旗驻玉田,镶红、镶蓝二旗驻雄县,镶白、正蓝二旗驻滦州。)第三层驻防点六处,其中南面两处,每处为两旗合驻,额兵400名左右,分别为保定、沧州;北面四处,每处八旗合驻兵额均在千人以上,分别为山海关、热河、密云、张家口。

至清末,畿辅驻防点共24处,分别为热河、昌平、固安、采育里、张家口、喜峰口、独石口、古北口、沧州、保定、顺义、三河、东安、良乡、冷口、罗文峪、霸州、玉田、宝坻、雄县、山海关、永平、千家店、密云。

需要解释的是,易县、遵化两处八旗属京旗外围组织,非畿辅驻防。青龙、宽城两个满族自治县,在清代并无八旗驻防,而是内务府鹰户和旗地庄头、庄丁,按血统他们的祖先实际是汉人。丰宁满族自治县清代为八旗军马场、围场满族蒙古族自治县就是清代的木兰围场,这两处虽不是畿辅主要驻防点,但一直有满蒙八旗驻守。

第三个问题:直省驻防

直省是指清朝时期各行省。直省驻防的设置,是根据不同时期的军事战略需要而进行设置的。顺治朝的时候,为了与南明作战需要,京口、江宁、杭州三个地方设立驻防点,为了与李自成和张献忠农民起义军作战,在西安设立了驻防点。康熙朝平定三藩后,为镇守东南沿海,设立福州、广州驻防点,为扼守滇、黔、川、楚地区咽喉,在历代兵家必争之地--荆州设立驻防。康熙末年到雍正朝初,一方面为防控蒙古,在长城沿线各要冲设立八旗驻防,另一方面,在直省腹地设立驻防,以备用兵。在长城沿线设立的八旗驻防分别为右卫(今山西右玉,距大同100公里)、绥远、归化、宁夏。在直省腹地设立驻防为开封和青州。雍正朝末,为戍卫西北边疆,又在青海的西宁、甘肃的凉州、庄浪设置了三个驻防点。到了乾隆二十几年的时候,凉州和庄浪已经不再是“边疆”了,因为那里清朝的领土已拓展到了新疆,于是就把这处驻防移驻到新建伊犁。到了乾隆四十一年(1776年),清廷为巩固西南地区,在成都设置了最后一个将军级驻防点,至此,全国直省八旗驻防体系全部建成,共21个,分别为西安、潼关、宁夏、凉州、庄浪、太原、右卫、绥远、归化、开封、青州、德州、荆州、广州、福州、福州水师、江宁、京口、杭州、乍浦、成都,分布陕西、宁夏、甘肃、山西、内蒙、山东、浙江、江苏、湖北、福建、广东、四川12个省份。

到了清代末期,直省八旗驻防的体系逐步瘫痪瓦解,其主要是遭到国内外战争的打击。第一次鸦片战争席卷的主要是东南沿海地区,所以受到这个战争影响的驻防的八旗,主要是广州、乍浦和京口。庆幸的是,打完仗这些地方的驻防很快就恢复了起来。真正使直省驻防八旗遭到致命打击的是咸同年间兴起的太平天国运动,它波及了18个省,所经之处的八旗全部遭到重创,致使全国八旗驻防精锐锐减,八旗驻防体系完全被打乱了。太平军当时有一个谕告叫《奉天讨胡檄布四方谕》,这个文告里就明确地说“誓屠八旗,以安九有”。太平天国运动所到之处均把八旗部队是作为重点打击目标。1853年,太平军攻打江宁,当时江宁将军祥厚、副都统霍隆武率部抵抗,由于太平军的连续攻击,守城的旗兵由于连续作战而没时间休整,很多人是“力尽气竭而死”。城破后,将军祥厚自尽,副都统霍隆武阵亡。江宁满城原编制官兵4823余人,连同家眷3万余人,只逃出800余人。随后,太平军又在南京城内展开了一场“搜妖”行动,他们管咱们满人都叫“妖”,谁能捕获满人,就赏银五两。结果就按户搜查,不少潜藏在城中的官兵遭到捕杀。1861年,太平军攻打杭州,驻防满城老弱妇孺一齐参战,死守了70天。当时,他们每家都发了火药,为的是一旦城破就全家自杀。城破以后,将军瑞昌在官署里纵火自焚,副都统杰纯,率兵抵抗,最后也是力竭而死。杭州一战,八旗官兵及家口9000余人全部阵亡,幸免者仅46人。这是南方,再说说北方。咸丰三年(1853年)太平天国开始北伐,派林凤祥和李开芳率军北上,一直突入直隶,在沧州遭到驻防八旗的阻击,驻防官兵加上妇女共计1873人和幼丁480口一起参战,最后太平军是从侧后包抄,沧州全城都被杀光,最后剩下的两个旗人。后来,沧州驻防受到清廷的表彰,因为他们顽强抵抗,为天津的防卫争取到了非常宝贵的时间。太平天国运动后,清廷曾调兵对上述驻防点进行了重建,但兵力、规模已远不如前。

第四个问题:东三省驻防

1.盛京驻防

前面提到过,清入关时,八旗举族迁都北京,仅在盛京(沈阳)和兴京(新宾)留有少量人员。因为当时,清廷正在倾全力逐鹿中原,对于自己的故乡实在是无暇兼顾。顺治十四年(1657)大学士王益朋上疏建议“加意根本”,就是建议在关外“龙兴之地”加强戍备。朝廷接受了此建议,让留守于盛京(指沈阳)的“盛京总管”统领盛京(指辽宁)驻防事务。“盛京总管”康熙以后改称“盛京将军”。盛京八旗兵丁的组成部分有三种:一种就是从京师拔回的“佛满洲”,这部分人数不多;另一种是从吉林调入盛京的“新满洲”,这一部分是在盛京驻防中的精锐,关于“新满洲”的问题在讲“吉林驻防”时会详细讲到;还有一部分是汉军旗人,这些汉军都由山东等地的流民组成的。开始的时候,他们曾经披甲当兵,后来主要是从事农业生产,有事的时候参加征调。这部分人在盛京驻防中人数最多。至清末,盛京驻防点共24个,分别为兴京、辽阳、宁海(金州)、盖平、广宁、抚顺、铁岭、巨流河、白旗堡、小黑山、闾阳驿、锦州、义州、小凌河、宁远、中前所、中后所、熊岳、岫岩城、复州、牛庄、凤凰城、旅顺。

2.吉林驻防

清代吉林的疆域和现在的吉林不一样,清代吉林的范围要比现在的吉林省要大得多。这些地区就是疆域非常 得 辽阔,可是人烟非常稀少,那个地方居住的居民民族成分也很复杂,包括鄂温克人、鄂伦春人、赫哲人、达斡尔人、锡伯人、蒙古人,“野人女真”诸部和少数闯关东的汉人。康熙年间,为了对沙俄作战和为作战输送更多兵源的需要,在吉林乌拉设立“吉林将军”,陆续将这些民族的人编入八旗并加以训练。这些编入八旗的各族人被统称为“新满洲”。在清代,吉林驻防点共11个,分别为宁古塔、三姓、白都讷、阿勒楚喀、珲春、五常堡、打牲乌拉、富克锦、拉林。吉林驻防是清中期后战斗力最强的八旗部队。

需要解释的是,清代在吉林还有部分“打牲乌拉衙门”属人,他们并不是吉林驻防,而是“佛满洲”,隶属于盛京内务府。

3.黑龙江驻防

黑龙江驻防的设立是在关外驻防中最晚的一个。清代黑龙江疆域也和现在的黑龙江不一样。随着“黑龙江将军”的设立,原先隶属于理藩院管理的“布特哈打牲部落”转隶“黑龙江将军”管辖。“布特哈打牲部落”也称“索伦诸部”,民族成分与“新满洲”基本相同,包括鄂温克人、鄂伦春人、赫哲人、达斡尔人等。他们转隶“黑龙江将军”管辖后,于雍正十年,在形式上被编入八旗满洲,被称之为“八旗索伦部”。其实对“八旗索伦部”而言,“八旗”组织只是一个外壳,他们仍然按照原先的血缘、地缘组织和渔猎生产方式生活。“八旗索伦部”的壮丁也没有太多训练任务和作战任务,只是每人每年交纳一张貂皮。所以黑龙江驻防有点类似今天的“民兵”而非正规军。在清代,黑龙江驻防点共9个,分别为齐齐哈尔、墨尔根、黑龙江、旧瑷浑、呼伦贝尔、布特哈、通肯、呼兰、兴安。

这里需要解释两个问题,一是作为黑龙江驻防的“八旗索伦部”,民族成分因与“新满洲”基本相同,常被混绕。“新满洲”因完全融入八旗组织,成为今天“满族”的重要组成部分,而“八旗索伦部”因未完全融入八旗组织,最终成为今天的鄂温克、鄂伦春、赫哲、达斡尔等民族。二是清代曾有部分京旗到黑龙江移垦,他们是“佛满洲”,也归黑龙江将军管辖。

第五个问题:新疆驻防

到了乾隆二十几年后,准噶尔蒙古叛乱和回部大小和卓之乱被平定后,清廷决定在新疆建立驻防体系,设立“总管伊犁等处将军”,从各地调拨八旗官兵驻防。八旗官兵主要是由三部分:一部分由凉州、庄浪移驻的满洲兵,一部分由热河、张家口等地派驻的厄鲁特兵,还有一部分由北派驻的索伦兵和锡伯兵。新疆主要驻防点包括惠远、惠宁、会宁、巩宁、广安、孚远6座满城。

同治年间,有一场“回乱”时间长达是17年。“回乱”是清代官方称谓,既包括回族、维吾尔族起义,也包括了阿古柏的入侵。在这期间,多数驻防满城是相继失陷,城内的官兵、眷属大部被杀。直到光绪三年(1877 年),左宗棠率兵收复新疆,集合全疆满人男女老幼4000 多人,分别驻防于古城和伊犁新惠远城两地。

第三部分:建国后政府对满族的识别与当代满族的地理分布

第一个问题:建国后政府对满族的识别与认定

1952年10月10日,中共山东分局统战部致电中央统战部,请示满族是否为少数民族:“我省德州、益都、青岛等地均有自报‘满族’者聚居,但我们未曾看到中央有关满族的指示,该族是否应列入少数民族,我们对该族应采取何种态度,敬希速示。”同年,12月7日,中共中央统战部颁布了《关于满族是否是少数民族的意见》,对山东分局统战部10月10日的来电作出批示:“满族是我国境内的一个少数民族。”并确定了如下民族识别及民族工作意见:“凡自认为是满族的,自应确定其为少数民族;凡不愿承认为满族的,则听其自便;在满族较多的地方,应有适当数目的满族的代表人物参加政府及民委等组织。”

实际民族识别和认定过程中,政府作了如下处理:一是清代满洲、蒙古、汉军八旗后裔凡自报满族者认定为满族;二是北京的“阿尔巴津人”和贵州的“卢人”认定为满族;三是三代以上世居辽宁省、河北省承德地区满族聚居区的人统一认定为满族;四是安徽省部分聚居的金代女真后裔认定为满族。

第二个问题:当代满族人口及地理分布

根据2010年中国人口普查显示,满族的人口数量为一千零四百一十万零五百八十五人,约占中国人口的0.77%,在全国各省、自治区、直辖市均有分布。(地图中的“小黑太阳”代表满族的分布。)省级行政区中,辽宁与河北的满族人口超过百万。其中辽宁省有满族5,336,895人,占满族人口的51.26%,为满族人口的主要集中之地;河北省有满族2,118,711人,占满族人口的20.35%。吉林、黑龙江、内蒙和北京的满族人口超过十万;天津、河南等17个省级行政区各有数万;安徽、福建等7个省级行政区各有数千;西藏自治区的满族人口最少,为153人。在辽宁、河北、黑龙江和北京,满族为第一大少数民族;在吉林、内蒙、天津、宁夏、陕西与山西,满族为第二大少数民族;在河南、山东与安徽则位列第三。

当代,我国满族聚居区域主要是11个满族自治县和200多个满族乡(注意民族乡不是民族自治单位),其他地区满族为散居。满族自治县,河北省4个,分别为青龙、丰宁、围场、宽城,辽宁省6个,分别为岫岩、清原、新宾、宽甸、本溪、桓仁,吉林省1个为伊通;满族乡,北京市2个,辽宁省87个,河北省81个,黑龙江省29个,吉林省11个,天津1个,安徽省1个,贵州4个,内蒙古自治区3个。

第三个问题:各省市区满族的成分

北京市的满族主要是1/5清代京旗后裔,另外4/5现在报的“汉族”。

辽宁省的满族主要是回拔的“佛满洲”、调入的“新满洲”以及汉军八旗和世居汉人后裔。其中,汉军八旗和世居汉人后裔占到7/10。

吉林省的满族主要是“新满洲”后裔及盛京内务府所属的“打牲乌拉衙门”属人后裔,其中“新满洲”占绝大多数。

黑龙江省的满族主要是原吉林将军辖区的“新满洲” 后裔和关内回拔的“佛满洲”后裔,其中“新满洲”占绝大多数。

河北省南部主要是畿辅驻防后裔,北部既有畿辅驻防后裔,又有内务府鹰户和旗地庄头、庄丁。承德地区满族中,还有大量世居汉人。

天津满族为畿辅驻防后裔。

陕西、宁夏、甘肃、山西、内蒙、山东、浙江、江苏、湖北、福建、广东、四川各省满族主要为直省驻防后裔。

贵州的满族主要是“卢人”,既平定三藩后,留居贵州的八旗、绿营后裔。

安徽的满族主要是上世纪80年代经政府认定“满族”的金代女真后裔。

上述之外的省市区满族主要是后继迁入者。

作者G+侦探