艺术家寄语:

为什么要2019.01——2020.06这个时间跨度呢?因为这一年多来,在人生的一段,内心的安顿与世事的变幻......得“妙悟真如”四字,“妙悟”:空而妙有之悟;“真如”:名由心立、相由心生,去浮华,澄然不虚妄,而真性常如。

在这一阶段的临创实践中,挑选了一些作品(美其名曰“精品”),与大家分享,并诚意请教。在此感恩一年来支持我努力的您及所有人,特别感谢吴川淮兄的生花妙笔、锦绣文章!已在《书法报》2019年11月发表。

书法感悟:

书家的境界,便是达其一念,因“意”而生境,这不是“意境”吗?且一个时代,一个精神,一种意境。时至今日,我辈学者学晋、学唐、学宋、学元明,其迹可学,而其神难求,所谓时过境迁,实不可逮。梁炳伦感悟到,学古人之迹,更要学古人之心,学古人之道。学古人之心要与当下之境合一,即“求真”与“致诚”合一,以我手,写我心;以我意,写我境,方为学书的真谛。

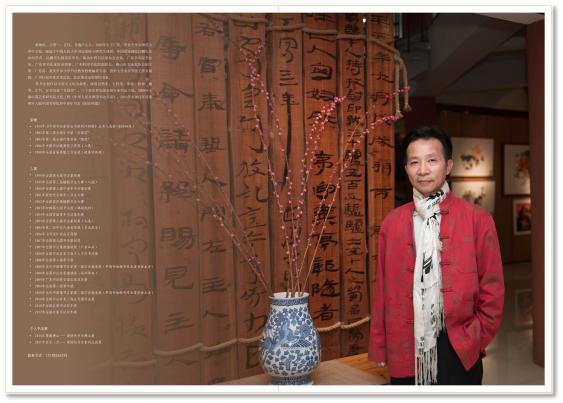

梁炳伦:字澄一、玄钰,号逸庐主人,中国书法最高奖兰亭奖入展得主。毕业于华南师范大学中文系,深造于中国人民大学书法系硕士研究生课程;中国国家画院沈鹏先生访问学者,沈鹏先生精英班学员。现为中国书法家协会会员,广东省书法家协会理事,广东省、重庆市中小学书法教育教材编委专家、清华大学名家书法工作室助教。

其书法学习,从五体探求开始:最早师从岭南李小如、庞国钟先生学习欧楷和魏碑;隶书得到欧广勇、周俊杰、李刚田、刘文华先生等大家的指点;93年起,行草拜师曹宝麟、邱振中、孙晓云导师;后来问道北京,常聆听曾来德、张旭光、胡抗美先生的教诲,更立雪沈 鹏先生门下,渐入书法的堂奥。

到源头去、寻回真实:用了近四十年的研究、实践,目标在于找寻失传了,又对当今书法创作有重要意义的“古法”,已渐有所得;在书法教育方面,探索出一套独到有效的教学、训练系统,影响了一大批书法爱好者,让他们走上经典书法之路,2006年已获得全国“优秀书法导师”称号。

书法创作自成体系,以中国大文化 为观照,从自然境界、人格魅力中悟道,涵养诗心书意,融通五体,以真诚为念,渐得“天骨古厚、正大清和”的妙谛。正书、行书均获“全国奖”,六十多次参加国家级专业书法大展,2009年入编中国艺术研究院文化工程《中华人民共和国书法大系》,被评为改革开放后的代表书家。

名家点评:

梁炳伦体悟书道

——吴川淮/文

广东三水有梁炳伦,善书善悟,人个头不高书艺甚高,笔中有遒劲,犹在二王、米芾、东坡、王铎之间,滋染深矣。有求道于炳伦者,炳伦曰:“书者,一者书之功也,二者读书之化也,三者自然之体悟也。余书,酷嗜二王苏米,读书不多但求精,求书卷之深味,尤于自然之中常有所悟也。”

三水区内,北江、西江与绥江汇流交错,有古锅耳屋群、胥江祖庙、南丹山风景区等,梁炳伦徜徉其中,留恋往返,于自然之中常有所获。

书法除了个人的功底之外,对自然的体悟则是一个重要的过程,从自然中的所得才可能化作自己的一种“内劲”,如张旭观公孙大娘舞剑而知“草”;怀素山间观“二蛇相斗”而知“草书的力度”,炳伦于自然的花木草树、山水石岩之间,常常瞩目而观,深入情境之中而有所悟也。

“书法”有“意象”之说,这表意的“象”,亦可说“意境”,而何能够“刚柔相摩,八卦相荡。鼓之以雷霆,润之以风雨”乎?此意象之喻常常萦绕炳伦之心之念,念兹在兹,挥之不去,又明白不过来。

某一冬日,梁炳伦在京,恰遇大雪,天地倾刻间却变成白茫茫一片......,这大雪弥漫天地在三水难得一见,山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。突然,他好像明白过来,这不就是“意境”吗,原来统一的情调方得“意境”。这白茫茫之中不正是孕育着某种天地的力量,某种纯正的大气蕴之其中吗。他在大雪之中,手之舞之,动之跳之,旁人不解,而他则一脸兴奋矣。

以后,他到了新疆的戈壁滩上,黄沙万里,无边无际,看不尽的画卷,起伏而浩渺的迭次风景,再次让梁炳伦深深明白过来,“意境”便是统一的情境、情调而产生的“意象”,它绵延而悠长,形成了一股遒劲的大力。这是什么,这是天地之“精气”,亦是艺术之“元气”,更是书法中“浩然之气”。

梁炳伦好读书,尤好读古典哲学,从不同的哲学书籍中寻找灵犀洞开的那种启悟。正是他大量的读书,在各种古典哲学思想中明白书法的灵魂,即“意”,便是中国人恒久不灭的精神境界。所谓儒家的“担得起”,所谓道家的“想得开”,所谓佛家的“放得下”,都是“一”矣。天人合一,独与天地精神往来而不傲倪于万物。书者,精神也!“上与造物者游,而下与外死生、无终始者为友。其于本也,弘大而辟,深闳而肆;其于宗也,可谓稠适而上遂矣。”(《庄子·天下篇》)

(吴川淮,中国书法家协会会员,中国书协第六届新闻出版委员会委员,中国文艺评论家协会会员,中国新闻出版书法家协会副主席。)

“妙悟真如”梁炳伦书法精品欣赏

名称:《临王羲之小楷曹娥碑》

尺寸:39cm*27cm

用印:无限江山、梁、梁炳伦印

名称:《临王羲之三札》

尺寸:71cm*48.5cm

用印:平常心、水流花开、在水一方、千载往来、梁、梁炳伦印

名称:《临王献之草书卷》

尺寸:215cm*43cm

用印:无限江山、梁、梁炳伦印

名称:《临米芾行书》

尺寸:73cm*43cm

用印:天地悠悠、梁、梁炳伦印

名称:《徐渭书夏珪山水卷》(已收藏)

尺寸:87cm*16cm

释文:观夏珪此画,苍洁旷迥,令人舍形而悦影。但两接处墨与景俱不交,必有遗失,惜哉!云护蛟龙,支股间必间断,亦在意会而已。

用印:在水一方、梁、梁炳伦印

名称:《僧肇不真空论》

尺寸:69cm*34cm

释文:心无者,无心于万物,万物未尝无。此得在于神静,失在于物虚。

用印:在水一方、梁、梁炳伦印

名称:《钱钟书句》

尺寸:50cm*34cm

释文:象虽一著,然非止一性一能,遂不限于一功一效,故一事物之象可以孑立应多,守常处变。

用印:在水一方、梁、梁炳伦印

名称:《董其昌题画诗》

尺寸:69cm*32cm

释文:余友莫廷韩,嗜画,画亦逼黄子久此卷盖其所藏以为珍赏,甲科后归潘光禄,流传入余手,每一展之,不胜人琴之叹。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《董其昌容台集》(已收藏)

尺寸:37cm*28cm

释文:气韵不可学,此生而知之,自然天授。然亦有学得处,读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。成立郛郭,随手写去,皆为山水传神矣。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《董玄宰句》(已收藏)

尺寸:69cm*24cm

释文:吾乡莫中江方伯书学右军,自谓得之《圣教序》,然与《圣教序》体小异,其沉着逼古处,当代名公,未能或之先也。予每询其所由,公谦逊不肯应。及余丁卯试留都,见王右军《官奴帖》真迹,俨然莫公书,始知公深于二王。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《小窗幽记》

尺寸:129cm*48cm

释文:带雨有时种竹,关门无事锄花;拈笔闲删旧句,汲泉几试新茶。余尝净一室,置一几,陈几种快意书,放一本旧法帖;古鼎焚香 素麈挥尘,意思小倦,暂休竹榻。饷时而起,则啜苦茗,信手写汉书几行,心目间,觉洒洒灵空,面上俗尘,当亦扑去三寸。但看花开落,不言人是非。余友莫廷韩,嗜画,画亦逼黄子久此卷盖其所藏以为珍赏,甲科后归潘光禄,流传入余手,每一展之,不胜人琴之叹。以理听言,则中有主;以道窒欲,则心自清。竹里登楼,远窥韵士,聆其谈名理于坐上,而人我之相可忘;花间扫石,时候棋师,观其应危劫于枰间,而胜负之机早决。形骸非亲,何况形骸外之长物;大地亦幻,何况大地内之微尘。五更鸡鸣,唤起窗前明月。一觉睡醒,看破梦里当年。

用印:无涯知、在水一方、水流花开、平常心、梁、梁炳伦印

名称:司空曙《江村即事》

尺寸:55cm*22cm

释文:钓罢归来不系船,江村月落正堪眠。纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《唐王驾诗》

尺寸:64cm*24cm

释文:鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《八大山人诗一首》

尺寸:69cm*34cm

释文:无心随去鸟,相松野塘秋。更约芦华白,斜阳共钓舟。空林一页飞,秋色横天地。闻得山人来,正与白云往。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《李日华诗一首》

尺寸:50cm*34cm

释文:落日万山紫,虚亭一叶秋。新诗吟未稳,注目数江鸥。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《沈周题画诗二首》

尺寸:69cm*34cm

释文:青山间碧溪,人静秋亦静。虚亭藏白云,野鹤读幽径。山木半落叶,西风方满林。无人到此地,野意自萧瑟。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《心经》

尺寸:154cm*31cm

释文: 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

用印:天地悠悠、梁、梁炳伦印

名称:《董其昌文》

尺寸:107cm*41cm

释文:禅与画俱有南北宗,分亦同时,气运复相敌也。南则王摩诘:裁构淳秀,出韵幽淡,为文人开山;若荆、关、宏、璪、董、巨、二米、子久、叔明、松雪、梅叟、迂翁,以至明之沈、文,慧灯无尽。北则李思训:风骨奇峭,挥扫躁硬,为行家建幢;若赵干、伯驹、伯骕、马远、夏珪,以至戴文进、吴小仙、张平山辈,日就狐禅,衣钵尘土。李成晴峦萧寺,文三桥售之项子京。大青绿全法王维。今归余处。细视之,其名董羽也。

用印:无限江山、水流花开、梁、梁炳伦印

名称:《八大山人题画诗一首》(已收藏)

尺寸:50cm*41cm

释文:月自不受晦,澹烟蒙亦好。俯仰见晴轩,篱根空皎皎。此时世上心,所习唯枯槁。谁解惜其花,长夏恣幽讨?左右此何水,名名曰曲阿,更求渊注处,料得晚霞多 。

用印:在水一方、梁、梁炳伦印

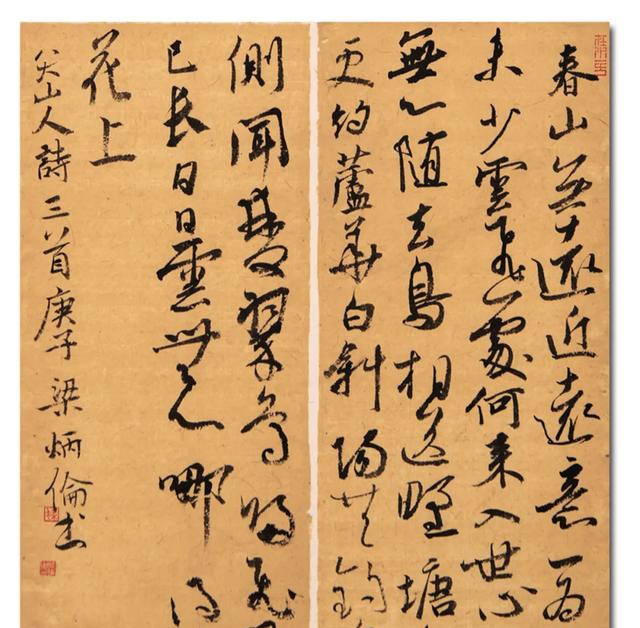

名称:《八大山人题画诗三首》

尺寸:50cm*41cm

释文:春山无近远,远意一为林,未少云飞处,何来人世心。无心随去鸟,相送野塘秋。更约芦华白,斜阳共钓舟。侧闻双翠鸟,归飞翼已长,日日云无心,那得莲花上。

用印:在水一方、梁、梁炳伦印

名称:《玄宰句》

尺寸:138cm*15cm

释文:达观禅师初至云间,余时为诸生,与会于积庆方丈。越三日,观师过访,稽首请余为思大禅师大乘止观序。曰:王廷尉妙于文章,陆宗伯深于禅理,合之双美,离之两伤。道人于子有厚望耳余。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《方薰画论》

尺寸:139cm*23cm*4

用印:领略古意、梦绕晋唐、天地悠悠、知无涯、长安、梁、梁炳伦印

名称:《明安天句》(已收藏)

尺寸:49cm*13.5cm

释文:明安天谓情境不同滞在取舍,前后偏枯,鉴觉不全是识,浪流转途中,边岸事直须,字字离二边,不滞情境。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《董其昌句》

尺寸:124cm*35cm

释文:云开见山高,木落知风劲,亭下不逢人,斜阳淡秋影。青山一抹檐外红,叶几堆砌边捡西竺,楞迦宇读南华秋水篇。右为鲁公真迹,始见模本,颇怪其神采味道,及是与仲醇同观,如探骊得珠,为之一快。

用印:梁、梁炳伦印

名称:《陆务观诗》

尺寸:152cm*25cm

释文:蜀汉羁游岁月侵,京华乖隔少来音。登临忽据三江会,飞动从来万里心。地胜顿惊诗律壮,气增不怕酒杯深。一琴一剑白云外,挥手下山何处寻?

用印:生生不息、生生不息、生生不息、梁、梁炳伦印

名称:行草竖幅(已收藏)

规格:138cm*70cm

释文:

元·吴镇《绝句》

霜落林端万壑幽,白云红叶入溪流。

朝来应为寻真至,行向山中领素秋。

明·沈周《秋泛图》

秋水浮空天影长,归来江上自鸣榔。

白鸥飞过搀红叶,不觉微风陡荐凉。

古人咏秋诗

积翠千山雨,凉声一壑秋。

北窗殊酒醒,淡自走苍虬。

用印:无限江山、梁、梁炳伦印

名称:行草竖幅(已收藏)

规格:138cm*70cm

释文:

明·沈周《题青山红树图》

千树秋风万叶飞,林溪苔径步斜晖。

履声应落啄歌去,尤有余红点着衣。

明·文徵明《题沈氏所藏石田临小米大姚江图》

一时点笔迥通神,得非小米是前身。

从来艺事关人品,敢谓今人非古人。

用印:秋山自远、梁、梁炳伦印

名称:草书竖幅

规格:138cm*70cm

释文:东晋·王羲之《自论书》

“吾书比之钟张,钟当抗行,或谓过之。张精熟过人,临池学书,池水尽墨,若吾耽之若此,未必谢之”,后达解者,知其评之不虚。吾尽心精作亦久,寻诸旧书,惟钟张故为绝伦,其馀为是小佳,不足意,去此二贤,仆书次之,顷得书,意转深,点画间皆有意,自有言所不尽。得其妙者,事事皆然。平南李式论君不谢。

用印:天地悠悠、禅心、梁、梁炳伦印

名称:行书竖幅

规格:138cm*70cm

释文:

东晋·王羲之《记白云先生书诀》

天台紫真谓予曰:“子虽至矣,而未善也。书之气,必达乎道。同混元之理,七宝齐贵,万古能名。阳气明则华壁立,阴气大则风神生。把笔抵锋,肇乎本性。力圆则润,势疾则涩。紧则劲,险则峻。内贵盈,外贵虚。起不孤,伏不寡。向迎非近,背接非远。望之惟逸,发之惟靖;敬兹法也。书妙尽矣。言讫,真隐子遂镌石,以为陈绩。维永和九年三月六日,右军将军王羲之记。”

印文:秋山自远、生生不息、梁、梁炳伦印

名称:草书竖幅

规格:180cm*26cm

释文:明·沈周《题画诗》

绕路寻诗句意新,凉风吹叶趁闲人。

一般来往溪桥步,但涉忙缘便有尘。

画笔诗篇两斗新,胸中丘壑景中人。

就中会得无尘意,屐龄何如自染尘。

用印:梁、梁炳伦印

名称:行草对联(已收藏)

规格:180cm*26cm*2

释文:机云才思非人力,王谢风流本性生。

用印:领略古意、秋山自远、梁、梁炳伦印

名称:楷书竖幅

规格:180cm*30cm

释文:清顾炎武《日知录》

盖自弘治正德之际,天下之士,厌常喜新,风会之变,已有其从来。而文成以绝世之资,唱其新说,鼓动海内。若要做个出头人,直须放开此心。令之至虚,若天空,若海阔;又令之极乐,若曾点游春,若茂叔观蓬,洒洒落落。一切过去相、见在相、未来相,绝不挂念,到大有入处,便是担当宇宙的人,何论雕虫末技?昔王心斋先生居泰州,为贾人先生自悟,忠信可以动众,久之,又从缝掖为经生,师者,听其解傅注,豁然有省。先生乃自立难,有其闻说者,惊诧曰此非吾辈所及,越东有王阳明公者,其指类是,盍性辨证乎先生以弟子礼见阳明。既数日。复疑之。请阳明还四拜礼,阳明如所请,不称师。

用印:秋山自远、生生不息、梁、梁炳伦印

名称:竖幅(已收藏)

规格:139*23cm*4

释文:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。(料峭)春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。西塞山边白鹭飞。散花洲外片帆微。桃花流水鳜鱼肥。自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣。斜风细雨不须归。风卷珠帘自上钩。萧萧乱叶报新秋。独携纤手上高楼。缺月向人舒窈窕,三星当户照绸缪。香生雾縠见纤柔。万顷风涛不记苏。雪晴江上麦千车。但令人饱我愁无。翠袖倚风萦柳絮,绛唇得酒烂樱珠。尊前呵手镊霜须。

用印:天地悠悠、千载往来、秋山自远、踏雪寻梅、梁炳伦印

名称:斗方(已收藏)

规格:34cm*34cm

释文:福

用印:梁炳伦印

名称:行书斗方(已收藏)

规格:60cm*60cm

释文:《夏日睡起》文征明

绿阴如水夏堂凉,翠簟含风午梦长。

老去自于闲有得,困来每与客相忘。

松窗试笔端溪滑,石鼎烹云顾渚香。

一鸟不鸣心境寂,此身真不愧羲皇。

《琴鹤图跋》文征明

茅檐灌莽落清阴。童子遥将七尺琴。

流水高山堪寄兴。何须城市觅知音。

用印:无限江山、生生不息、幽玄、水流花开、天地悠悠、梁、梁炳伦印

名称:草书对联(已收藏)

规格:31cm*179cm*2

释文:得山水清气,极天地大观

用印:千载往来、山阴道上、梁、梁炳伦印

名称:行草小品(已收藏)

规格:70cm*103cm

释文:

《题画四首其一》唐寅

野店桃花万树低,春光多在画桥西。

幽人自得寻芳兴,马背诗成路欲迷。

《水亭幽居图》唐寅

虚亭林木里,傍水着栏杆。

试展团蒲坐,叶声生早寒。

《题画四首其二》唐寅

绿水红桥夹杏花,数间茅屋似仙家。

主人莫拒看花客,囊有青钱酒不赊。

用印:无限江山、梁、梁炳伦印

名称:行草斗方(已收藏)

规格:47cm*60cm

释文:《春江叠嶂图跋》文征明

闲说仙人葛稚川,丹成仙去已千年。

白云渺渺都无迹,碧窦娟娟尚有泉。

秋老空山寒浸月,草香沙暖玉生烟。

林堂俯仰成今古,总属风流顾彦先。

用印:无限江山、梁、梁炳伦印

名称:《孟郊诗词三首》(已收藏)

尺寸:150cm*32cm

释文:纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。河边织女星,河畔牵牛郎。未得渡清浅,相对遥相望。银烛冷秋光画屏,碧天晴夜静闲亭。蛛丝度绣针,龙麝焚金鼎。庆人间七夕佳令。卧看牵牛织女星,月转过梧桐树影。

用印:梁、梁炳伦印

名称:草书竖幅(已收藏)

规格:47cm*179cm

释文:

《西亭》李商隐

此夜西亭月正圆,疏帘相伴宿风烟。

梧桐莫更翻清露,孤鹤从来不得眠。

用印:千载往来、放怀天地间、梁、梁炳伦印

名称:斗方(已收藏)

规格:60cm*60cm

释文:

苏轼《花影》

重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开。

刚被太阳收拾去,却教明月送将来。

用印:秋山自远、梁、梁炳伦印

名称:斗方(已收藏)

规格:60cm*60cm

释文:

苏轼的《东栏梨花》

梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明

用印:千载往来、梁、梁炳伦印

名称:扇面(已收藏)

规格:68cm*32cm

释文:吉庆满堂

用印:无限江山、梁、梁炳伦印

名称:横幅(已收藏)

规格:139cm*23cm

释文:紫气东来

用印:千载往来、梁、梁炳伦印

名称:行草竖幅(已收藏)

规格:179cm*59cm

释文:

《题画》文征明

苍山曲曲水斜斜,茅屋高低带浅沙。

车马城中尘似海,多应不到野人家。

《溪南八景图跋》石涛

庞公宅畔甫田多,畎亩春深水气和。

五两细风摇翠练,一犁甘雨展青罗。

鱼鳞隐伏轻围径,燕尾逶迤不作波。

最喜经锄多有获,丰年宁愧伐檀歌。

《西村》郭祥正

远近皆僧刹,西村八九家。

得鱼无卖处,沽酒入芦花。

《沙碛图跋》王翚

一峰老人沙碛图,沙碛图卷,痴翁好迹不多,茂林崇山,

连岡邃谷,平远烟滩,一曲荒邨渔浦,风趣泠然。

《杭世骏山水册题跋》杭世骏

溪行河处辩朝昏,只认寒潮退后痕。

十里万株龙眼树,板桥横处是陈村。

《九龙山居图跋》王星荣

茅堂梁水上,山色正当行,

文简九龙室。贤孙半畒园,

竹中随客赋,树下戏禽言,

乔木转苍翠,居然绿树邨。

用印:无限江山、领略古意、小、则、得、不经意、幽玄、梁、梁炳伦印

(完)

更多艺术家资讯,请关注“望辰文化”公众微信,回复艺术家名字了解更多。