一代赋圣、文宗,文脉绵赓,沾溉百世。

——李大明(四川师范大学教授、四川省司马相如研究会会长)

巴蜀文化源远流长。成都,巴蜀文化重镇,走在武侯祠、驷马桥、琴台路,让人仿佛穿越到那个风起云涌的时代。

如果你有幸回到约公元前179年,生于蓬安、长于成都的司马相如会带你在成都、邛崃、南充市蓬安县等地游玩,或许他会告诉你:“这些地方,见证了我的人生。”

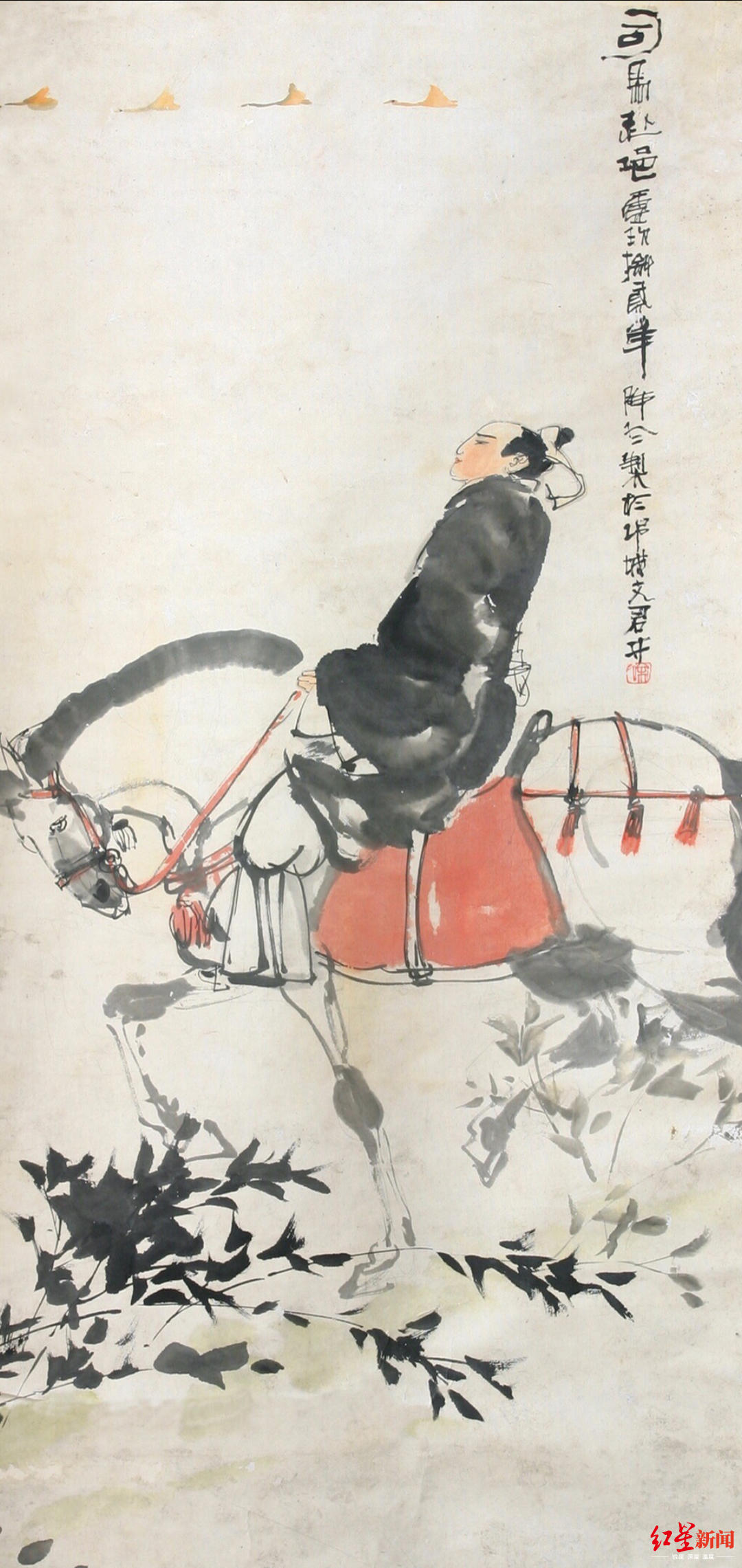

司马相如(约公元前179年~公元前118年),字长卿,中国文化史上著名的文学家,汉代卓越的政治家,汉代蜀学的开拓者,巴蜀文化的杰出代表。司马相如是汉大赋的奠基者和蜀学的开创者,也是通《尔雅》著《凡将篇》的训诂学家,还是一位古蜀历史学家和博物学家。

司马相如被誉为“辞赋之宗”,其《子虚赋》《上林赋》是最具标志性的汉赋作品,影响了人们对汉赋的基本认识。《谕巴蜀檄》《难蜀父老》《谏猎疏》《封禅文》等文亦为传世名篇。作为卓越的政治家,其奉使西南,注意妥善处理朝廷与西南少数民族的关系,解决社会治理和经济贸易等问题,是“万代推功”的拓边功臣,西南丝绸之路的开拓者之一。

司马相如娶卓文君是一场预谋?

一曲《凤求凰》,道尽司马相如与卓文君的爱情故事。据四川师范大学教授李大明所述,司马相如是个极有才情的读书人,特别是辞赋写得精妙,因此名声在外,不少附庸风雅的人都以能结交他为荣。不过,名声响当当的司马相如并不懂得营生,再加上家道中落,很快他就因“家贫无以为业”落到了家徒四壁的地步。

司马相如的好友临邛(今成都邛崃)县令王吉见状,有意帮衬,便邀请司马相如到临邛游玩,并装作对司马相如极为恭谨的样貌,司马相如自己则用”缪为恭敬“来形容。王吉越恭敬,司马相如便越做傲慢状。“王吉这一番操作下来,司马相如的名声就打出来了。”李大明说,这样的状态让当地首富卓王孙看在眼里,便有意请司马相如吃饭。“卓王孙是个商人,采矿、贸易让他在当地有很高的名声,家童都有几千人,那是皇家的规格,但具体有待考证。”但司马相如直接以患病为由拒绝了卓王孙的邀请。这下便让卓王孙着急了,最后让县令邀请司马相如才赴约。“纵观整个过程,确实让人觉得在演戏,其实司马相如的目标是卓文君。”李大明说,司马相如其实是喜欢上了美貌的卓文君,而卓文君的父亲卓王孙在当地家大业大,不可能将自己的女儿许配给他,便以此计和卓文君取得联系。

宴席上,司马相如奏琴一首,向卓文君表达自己内心的情感,也就是后人所说的“以琴心挑” 卓文君,这一曲也让卓文君迷上了司马相如的才气。晚宴结束后,司马相如买通卓文君的仆人帮忙传话,请卓文君出来。卓文君夜奔司马相如住的宾馆,两人互道情愫,又连夜回到了成都。“但是司马相如家徒四壁,便变卖了自己所有的家当,和卓文君回到了邛崃。”李大明说,到了邛崃现在的“文君井”这个地方,两人用土块垒作柜台卖酒,开始谋划生计。卓王孙看不下去,便分了些家产给卓文君,两人拿着钱回到成都,过起了安乐日子。

“很多人说《凤求凰》是司马相如弹琴时所唱,其实这是后人根据他们的爱情故事编撰的。”李大明说,他们两人的爱情故事很多都是传言,无从考证。

这些地方都以司马相如的故事命名

自古以来,中国人都有以某一人的名字来命名地名的习惯。在成都市区,每当夜幕降临,琴台路便灯火通明,在两侧仿古建筑中,能看到纪念司马相如和卓文君的雕像。据了解,司马相如生于西汉巴郡安汉县(今四川省南充市蓬安县),长于蜀郡成都(今四川成都)。司马相如的父亲曾在琴台路有房屋,司马相如和卓文君夜奔成都时,便在此处住下。于是琴台路也在历史长河中向世人诉说着这段故事。

此外,在成都还有一个地名叫驷马桥。李大明表示,古时出川大部分都要从此处经过,而四匹马的马车规格较高,曾灰溜溜出川的司马相如在离开成都时说,“待我归来就要做四匹马拉的车”。果然,后来,汉武帝读到司马相如居梁时所作《子虚赋》,大为赞赏,召其进京,任其为郎。后来被汉武帝派遣,代表中央政府作为使者来到成都处理事务,载誉而归的司马相如实现了当年的誓言,驷马桥这个名字也沿用至今。

如今的南充市蓬安县,是司马相如的出生地。在南北朝时期,这里原被称为巴郡安汉县,南朝梁武帝在与北方政权对峙的局面下,为显示自己才是华夏正统文化的代表和继承者,于天监六年(公元507年),用司马相如的名字在蓬安县境设置了“相如县”。相如县除了行政地理建制,还有相如故城的地理位置,以及该地与司马相如有关的遗迹,如司马相如后人祭祀所修缮的长卿祠,司马相如年轻时练剑地琴台、练字地洗墨池,以及相如故宅。

如果你现在走到蓬安县的嘉陵江边,隔江对望,能看到两棵缠绕在一起的黄桷树。相传,那是司马相如和卓文君结婚后,带卓文君回老家种下的树。经过时间的变迁,本是独立的两棵树却慢慢长到了一起,象征着两人轰轰烈烈的爱情,故又被称为“夫妻树”。走进正在抓紧修复的“相如故城”,还能看到清末民初建筑结构的房屋。

辞赋大师司马相如

司马相如不仅和卓文君的爱情故事流传千古,其文学成就也在中国文学史上地位崇高,影响深远,是公认的汉大赋的奠基者和赋论大师。鲁迅先生《汉文学史纲要》将其和司马迁置于一个专章加以评述,指出:“武帝时文人,赋莫若司马相如,文莫若司马迁。”又论其赋:“不思故辙,自摅妙才,广博闳丽,卓绝汉代……其为历代评骘家所倾倒,可谓至矣。”

司马相如是学问渊博的大学者,对汉代文化学术建设做出了突出贡献。如汉武帝时期礼乐制度的建立,他是积极的推动者和参与者,有临终前所作《封禅文》和武帝祭祀用《郊祀歌》所采录的相如所作乐歌;对语言文字学的研究,他是通《尔雅》、著《凡将篇》的训诂学大家;还是著首部书法著作《季候四时书》的书法家和蜀派古琴的开创者;他还是一位古蜀历史学家和博物学家。

司马相如的学问、学养和写作,具有鲜明的巴蜀文化特征。他青少年时期一直在蜀中生活,是汉代巴蜀地区传习屈宋“楚辞”的第一人,又是推陈出新的辞赋大家。他的辞赋创作,既有《子虚》《上林》大赋,笼括天地巨丽壮观,彰显大汉恢宏气象;又有《哀秦二世赋》《大人赋》等骚体赋以及咏物赋等,抒情描摹,各得其妙其真。他又具有读书人可贵的淑世情怀,仁民爱物、谕君谏主。其辞赋和散文创作,成为后代文人模仿学习而又难以企及和超越的巅峰之作。

司马相如的传奇经历和事业成就,尤其是他在蜀中学成、走向全国,受知君王、登上朝堂,名闻天下,又回报桑梓(期间还上演了“凤求凰”的经典爱情故事),从而成为一位做了“非常之事”、建立了“非常之功”的“非常之人”(相如《难蜀父老》之语),为后辈巴蜀学人的事业进取和人生追求树立了企慕学习的榜样——这就是《汉书·地理志》所谓的“司马相如游宦京师诸侯,以文辞显于世,乡党慕循其迹”和“相如为之师”的意义之所在。

红星新闻记者 曾琦 编辑 李学莉