老北京的旗人生活,就是这么讲究!

老北京旗人的生活自古以来就是丰富多彩的。

旗人对吃非常有研究,对礼节也很重视。

旗人有很多规矩,很多讲究。

旗人即满族人,在老北京的文化中是一个不可或缺的因素。根据宣统二年的一个统计,老北京人中旗人或满族人的总人口高达62万多,而当时老北京的总人口不过111.91万人,而其中汉族的人口不过占12% 左右,这样老北京人中满族人即旗人的人口是汉族人的两倍之多。因此,老北京的旗人就成为了一个特殊的族群。这样,研究老北京历史文化就不得不涉及到旗人。

旗人的形成起源

说到老北京旗人的形成起源,就要从大清王朝的开国元勋努尔哈赤说起,明万历十九年(公元1591年)努尔哈赤统一了建州诸部,伴随着统一战争,先前那种只凭血缘关系的军事与生产组织,已经不能适应战争的需要,在这样特殊的政治历史环境下,八旗制度遍应运而生了,根据《满文老档》中记载:“聪睿恭敬汗将收集众多之国人,尽行清点,均匀排列,每三百丁编一牛录,牛录设额真一人,牛录额真下设代子二人,章京四人,村拨什库四人,将三百男丁以四章京之分编塔坦,无论做何事,往何地,四塔坦的人按班轮值,其同工,同差,同行走。”(额真来自蒙语,意为主人之意。)这就是八旗的形成。

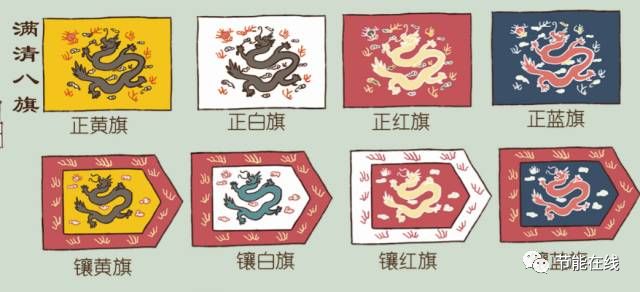

起初努尔哈赤起兵时,没有旗一级的组织,随着战争的需要,他将自己率领的军队,分为两路,四路,各以不同的旗帜为导引,便形成了最初的四旗;清《高皇帝实录》中记载:“初设四旗,旗以纯色为别,曰黄曰红白蓝;参用其色镶之,共为八旗。”这样一来,满清的八旗就是一个独特的军事与生产组织。

清朝建国之后,定都北京,于是原来随军打仗的八旗军队也来到了北京,驻京八旗,也叫禁军八旗或京旗,是清朝定鼎北京后拱卫京师的那部分八旗;驻京八旗的任务职责就是拱卫京城,负责帝都的安全,故而又分别组建了各种军事组织,其人员由各旗抽调组成。当时有以下一些组织:

侍卫处:是保卫皇帝和皇宫的警卫部队;最初挑选正黄,镶黄,正白这上三旗的子弟为侍卫。

骁骑营:骁骑营乃八旗中的主力部队,在京城负担守卫都城城门的任务。老北京内城九门,由满族八旗骁骑营守卫。外城七门则由汉族八旗骁骑营的官兵守卫。

前锋营:为皇帝卫队之一,由满洲,蒙古兵之精锐部队组成,皇帝巡游时,负责保卫。

步军营:步军营由满洲,蒙古八旗的精锐兵丁组成。驻守京城,负责京城的安全。

火器营:也是满清京师卫队之一,它建制较晚,康熙二十七年,开设火器营。

此外还有建锐营和神机营等。驻京八旗各营官兵如上,此外还有圆明园的护军营,内务府三旗和虎枪营等。老北京的八旗子弟大多都在这各军营任职服务而享受官爵俸禄。

清代一个七品官的俸禄是每年45两银子,米22石5斗。而兵丁的俸禄要高于七品官;清朝初期,八旗旗人生下来就有钱粮。但是,也正因为如此,也就造成了北京八旗旗人的“不士不农不工不商的大爷脾气。

旗人的服饰

从清朝初年开始,老北京的八旗旗人逐渐地形成了自己独特的生活方式,八旗旗人在衣食住行都呈现出自己独特的民族特色。笔者先从他们的衣装服饰谈起。老北京人的服饰可分为男服和女服两大类;而大清年代又有官吏服饰,平民服饰之分。还有季节之分,以及穿着场合之分,因此老北京人的服饰是十分复杂的,而满族人又特别讲究,所以笔者只能大概讨论一下。

大清官员所穿着的服装亦称官服。而从满清建立开始,清朝的官服就有满汉之分。满人官吏所穿的朝服是有严格规定的,无论王公贵胄,还是文武百官,在朝服的颜色,款式,图案,以及穿着场合都有严格规定。比如文官,武将的朝服,在胸前和背后各有一块正方形的‘补子”;文官的朝服上绣着飞禽,武官的朝服则绣有走兽。不同的飞禽和走兽代表不同的官阶。

大清官员上朝时,必须穿官服戴礼帽。礼帽又分凉帽和暖帽;每年三月到八月时戴凉帽,八月到来年三月戴暖帽;无论哪种礼帽的上头顶端都装有顶珠。顶珠的用料是官阶平品级的标示-如一品大官的顶珠用红宝石,而二品骨水官员则用红珊瑚等。顶珠下面装有二寸半的短翎管一只,用以装翎子,而根据官员的品级大小,翎毛也有所不同-比如一品大员可以用孔雀毛翎子;而品级低下的官员只能够用野鸡翎毛了。满清大员上朝时,还必须在脖子上挂上吹扫珠,一般是用珊瑚,琥珀等材料制成的。官员们上朝时要穿官靴,官靴是用黑段子做面,牛皮做底子。

除了上朝时所穿的官服之外,满清八旗官员在平时居家时则穿便服,便服一般就是长袍,当时满清八旗贵胄所穿的便服长袍开四个衩;而平民的长袍只开两个衩;长袍用料可以用绫罗绸缎,和棉布等,大清八旗男子一般在长袍之上还习惯套上马褂,马褂本来是满族人骑马时穿的服装,长袖,对襟,衣长不过腰,后腰中间开气。到了满族进京之后,大清皇帝为了犒劳有功的臣子和八旗贵胄,特别制作了黄马褂恩赐给他们,因此穿黄马褂就成了显示身份的标识。

大清的旗人妇女的典型服饰就是穿旗袍,脚踏花盆底鞋。清代汉族妇女的服饰基本上保持了明代妇女的服装习俗,以衫裙为主,普通妇女穿衫裙,披风;内衣有贴身的小袄和短绸裤;到了光绪年间,北京的妇女-特别是汉族妇女改穿裙衫为穿裤;此后女裤也由大裤管改为小裤管等,妇女服装的材料也很丰富,除了绫罗绸缎,还有皮裘,丝绒,乃至洋布等。在民国以后,北京妇女在夏天穿洋布大褂为流行-特别是所谓的竹布大褂-即竹布旗袍。北京妇女穿旗袍是从清朝开始的,旗袍特为满族妇女的常用服装,汉族妇女看到旗人女子穿的高领,宽袖,长身的旗袍穿在身上使得身材显得苗条修长,于是就纷纷仿效,于是旗袍成为老北京最为流行的女性服装,旗袍也就进入了千家万户;直到新中国成立之后,虽然一些洋派的女学生改穿短衣,大多数北京妇女仍然以穿旗袍为主-直到文化大革命之前,才改为穿制服的。改革开放以来,旗袍也成为中国妇女的国服,在APEC 的会议上,中国为女元首和元首夫人设计制作的女式服装-也是基本上以旗袍为主的,收到了各国女元首和元首夫人们的热烈欢迎。中国旗袍已经成为国际上最受欢迎和流行的女性服装了。

八旗子弟贵族的生活

清朝在嘉庆,道光之前,老北京官场上奢侈风气尚未泛滥成灾,而到了嘉庆,道光以及咸丰,同治和光绪年间,无论是贵胄,官僚还是商人等追求豪华奢侈。

老北京的八旗贵胄好吃,爱吃,在同治,光绪年间,无论王公贵族,官僚大臣,商人富豪等,都是老饕,讲究吃喝,从光绪初年开始,京城的八旗贵胄,设宴酬唱之风盛行;当时官场人士几乎每天都要赴宴或设宴。《清裨类钞》一书中记载有:“京师宴会之八不堪”一节中记载某翰林写的一篇婉辞宴会的启示云:“供职以来,浮沉人海,历十余年,积八不堪”“现处忧患时代,锅在眉睫,宴会近于乐祸。宜谢者一。”

当时,老北京的八大楼饭庄日日夜夜,人满为患,那些八旗子弟们交杯换盏,山珍海味,幺五呵六,一席千金。

八旗贵族不仅讲究吃喝,而且也是顽主,旧京有竹枝词云:“衫敞前襟草帽横,手擎虎叭喇儿行。官差署里原无事,早饭完了便出城。”

老北京人好吃,老舍小说《离婚》中的张大哥就说:“我就是吃一口,没有别的毛病。“ 北京的旗人哥们儿的确讲究吃,上层贵族能吃满汉全席,下层的旗人就会吃各种小吃,不同的节令都有特定的吃食;腊八喝粥,除夕吃饺子,立春吃春饼,冬天吃涮锅,夏天吃过水面。。。大家见面也先问”吃了吗?“。

八旗子弟的玩乐包括提笼架鸟,养鹰,斗蛐蛐,玩虫,以及赌博,摔跤,斗殴打架等等,笔者认识一位八旗子弟,他说“我们旗人就是会玩,什么都玩,人生就是一场玩戏儿,玩到死,乐到死,也不亏一生!“这正是老北京八旗子弟的写照。清代八旗子弟玩的花样儿就更多了,春夏之际,他们喜欢玩鹰,架着鹞鹰出城抓兔子,也算是继承发扬游牧民族的遗风。除了玩鹰,八旗子弟还喜欢养鸟,斗鸟。

后来,由于老佛爷喜欢京剧,许多旗人也就迷上了京剧和曲艺,八旗子弟以演唱子弟书自娱自乐。而贵族子弟玩票的不少,如著名的红豆楼主就是一例。他不但唱的好,而且会说戏,很多京剧名角都拜在他的名下学习京剧演唱。

而到了清朝末年,国家财政非常困难,清政府无法为八旗贵胄发放俸禄,于是,八旗子弟落魄了。当时北京西郊香山附近的旗人中流传一首儿歌:“说糟糕,真糟糕,八旗儿女倒运了,光着脚丫儿上八旗,没有马褂干着急,当了裤子买炕席,喝豆汁就萝卜皮,看你着急不着急。”这就是当时西山健锐营中的八旗官兵的穷苦惨状。

民俗作家邓友梅的小说《那五》里面有一段精彩的描写:“倒驴不倒架,穷了仍然有穷的讲究,窝头个大儿大了不吃,咸菜粗了难咽,偶尔吃顿炸酱面,他得把肉馅儿分去一半,按仿膳的作法,单炒一小碟肉末夹烧饼吃”。活吞吞一个家道平平破落的八旗贵族子弟的模样。

清王朝的王府

清王朝初期,清帝大封诸王,当时有大约70位皇子有亲王,郡王的爵号,于是诸王就大建王府,清朝初年,老北京有王府40 余座,而到了清朝末期,光绪年间,老北京的王府达到了70 多座。

从整体来说,八旗王府像大大缩小的皇宫。只是在制式有所限制,如不许覆盖琉璃瓦,也不能称殿,不许设置屏风和宝座等。

在老北京中,除了八旗贵胄中的亲王,郡王等有资格居住在王府里面,而大多数的旗人还是居住在四合院之中,北京的各大胡同内都有一些很好的四合院。这些四合院的住户大多是一些有钱的人家,也包括不少八旗子弟或贵族等。所以老北京南城有一首儿歌:“王爷住王府,儿子住胡同,倒霉的孙子就住杂院;什么人住什么地儿,什么鸟儿找什么窝。”讲的就是老北京八旗旗人的居住的差异。

旗人的交通工具

轿子,马车,驴车,骡车都是老北京人常用的交通工具。

满族是马背上的民族,清朝建国之后,清室规定,旗人都要保持骑马与尚武的遗风,规定满族官员无论文武均需骑马,于是每天上下朝时,东华门和西华门出入马匹甚多,但满族官员贪图安逸,不愿骑马,多改乘车轿。于是请皇帝下旨:“文大臣年逾六旬,实在不能乘马者,可照常坐轿。”

在清朝乾隆年间以前。老北京的交通工具多为轿子,马车等,从乾隆爷开始,北京的交通工具有了驴车,和骡车等。官员和讲排场的人多乘马车;后来到了道光,同治年间,最为盛行的是骡车。轿子,又称“肩舆”是老北京满汉官僚乘坐的交通东西。轿子的历史可以追溯到汉朝。从元明时期,北京成为都城之后,朝廷的官僚就以轿子作为自己乘坐的交通工具。

轿子也是老北京的传统的交通工具之一。二人抬的小轿子叫二人抬,四人抬的轿子叫做四人小轿子。‘八人以上抬的大轿子,叫’八抬大轿“。在满清时代,只有四品以上的官员可以乘坐八抬大轿。大清律规定,官员必须按职位高低决定乘轿的规制。平民老百姓若坐八抬大轿是犯法的,轻者入狱,重者要掉脑袋。清末民初时节,老北京的官员不再坐轿子了,改为乘坐骡车。

骡车较高,多为敞蓬车,车装饰也较马车,驴车讲究;一般的骡车用榆木,柳木或桦木制成,高级的人家-特别是八旗贵胄的骡车甚至用红木和硬木制作的。八旗贵胄骡车的车底铺木板,木板上再铺上毡垫,冬季时要铺上棉垫;骡车车篷为花格木架;顶部用竹篦编成圆蓬状,上面糊布。用桐油里外浸透,不渗雨水;有的贵胄人家还在车篷外面套上车围子,车围子两侧以及车前帘上开窗,夏天蒙砂纱,冬天镶嵌玻璃,因其形状似轿子,故骡车又名轿车。清朝时,骡车车轮多为木制,外加铁箍;民国之后,北京的柏油马路日渐增多,则规定不许硬轮骡车行驶,再加上洋车,三轮车乃至汽车的逐步增加,骡车也就逐渐减少,以致绝迹。

作者卢公馆

旗人对吃的讲究

旗人一日三餐都是非常讲究的。

先说说每天的早点。在过去,旗人早晨起床漱口后,先沏上小叶茶或高碎高末,喝完茶才能做事,至今北京老旗人家里还保留着这样的习俗。

早点很讲究,品种很多:油茶、面茶、馄饨、包子、粳米粥、丸子汤、炒肝、豆腐脑、炸豆腐、吊炉烧饼、马蹄烧饼、墩饽饽等等。

说完早点咱再说说正餐。

旗人的正餐从选料到制作过程也是非常讲究的,比如:吃馄饨必须用鸡汤或猪骨汤来煮,馄饨的配料要有:香菜、冬菜、紫菜、虾米皮、卤虾油、胡椒粉、酱油、醋等等。

再说说吃面条,浇头都得花着样儿的,“肉炸酱、素炸酱、花椒油、三合油、芝麻酱、鸡丝、肉片、香椿、排骨、烧羊肉汤”等等。

随便一个打卤面,都是丰富的料:木耳,蘑菇,五花肉切薄片,配上干黄花,最后再甩上一个鸡蛋花。嘿!就俩字“地道”!再高档一点的还要有鸡胸,鸭胸,玉兰片等等配料!

最后咱说说晚饭。旗人吃完晚饭要上时令瓜果,差不多的人家都存有红果酱。为的是吃的“顺口儿”。看看,咱老北京旗人多会吃!

在吃方面,旗人十分重视应时节令。

开春,吃豆芽菜卷饼。

初夏时是“糊塌子”。

酷热时吃过水凉面。

秋天吃猪肉小碗炸酱,面码非有七八种不可。

“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”。

冬至吃饺子等等。

除了饮食习俗,老北京旗人也十分重视讲究老礼儿。

旗人对礼节的讲究

旗人的礼节颇有讲究,“见面礼”、“请安礼”、“告别礼”是旗人最常用的三大礼节,看似简单的三大礼节,里面却大有文章。

首先,

这“见面礼”, 就包含“叩头礼”、“顶头礼”、“抱见礼”、“执手礼”、“鞠躬礼”、“碰肩大礼”等。

叩头礼:在过去是平民见王公贵族,奴仆见主人时所行的见面大礼,而衍伸到后来是晚辈见长辈的大礼。就这一个简单的“叩头礼”还有所不同,“三跪九叩” 在祭神、祭祖、见皇帝时用;“二跪六叩”是晚辈父母、爷爷、奶奶和尊长所行之礼;“一跪三叩”一般对父母、主人或尊长所用;还有一种是“一跪四叩” 一般是在过年小孩见尊长时用。

执手礼:所用较广,见面的双方各自伸出右手相执,虚拢但不握紧。长幼之间、平辈之间、朋友之间、亲属之间均可使用。俗称满人“无作揖打恭之礼,相见则执手”。

鞠躬礼:这是平日亲朋之间相见的礼节。若是长幼之间,小辈要给长辈行鞠躬礼,或是平辈之间,对行此礼。

碰肩大礼:通常是男主人和男宾之间的礼节。 在客人告别之际,男宾客与男主人双方以肩互相擦碰数下即可,此礼表示客人对主人的感激之情。另外久别重逢的故友相见,也可行此大礼。

其次,这第二大礼节就是“请安礼”。请安礼主要有“打千儿礼”、“跪安礼”、“蹲儿安礼”、“抚鬓礼”等。

打千儿礼:是男子常用的请安大礼。施礼时,凡穿箭服或袍褂(武官)的,要先弹放下(马蹄)袖口。然后左脚前移半步呈前屈状,右腿后退半步呈半蹲状。 左手扶于左膝,右手下垂。头颈与上身略向前倾(目光向下)请安,礼毕恢复直立。

跪安礼:也叫“跪拜礼”,这也是男子的请安礼。跪拜者垂手低头来到受礼者面前,双手扶住双膝,双膝跪地后请安。随话音结束而起,移至受拜者侧面站立。

蹲儿安礼:

主要是女子对长辈请安礼。行礼者站在受礼者面前,双脚平行,双手扶膝,随即一弓腰,膝盖略弯曲如半蹲状,行请安礼。

抚鬓礼:是平辈女子之间日常相见互相请安的礼节。 女子相见时以右手抚摸三下额角,同时向对方点几下头,眼睛看着对方,以示问候。受礼者同样以抚鬓礼回拜。

最后,是社交礼仪中重要的内容之一

“告别礼”

,主要有“打横”、“相抱”、“亲面”、“执手”、“鞠躬”等礼节。

打横:是客人告别时时向主人行的告辞礼。宾客与主人告辞时,回身退后一步,双手贴身横跨一步。然后向主人点头,表示与主人告辞,而主人抱双手点颏表示告辞。

而告别礼中其他的礼仪如“相抱”、“亲面”、“执手”、“鞠躬”等礼节与见面礼节相仿,就不一一赘述了。

旗人对称谓的讲究

旗人跟汉人习俗不同称呼有异,比如:管父亲叫阿妈(阿读四声)。管母亲叫额娘(额读四声)。北京旗人管母亲叫奶奶,祖父叫玛父(玛读四声),祖母叫太太,曾祖父、曾祖母都叫老祖儿,高祖父母叫太老祖儿。

清宫里的称谓是最严格的,称呼错了能有性命之虞,加上严格的宫规,刚进宫的小太监、小宫女都得专门拜老太监、嬷嬷为师,刻苦学规矩三年。

皇宫里所有的人对皇帝都尊称“万岁爷”,皇后以降统统自称奴才。

宫里太监、宫女、嬷嬷尊称各宫嫔妃为某主子,如珍主子(珍妃),谨主子(谨妃)。太监平辈间称爷,如:姓张叫张爷,姓李叫李爷,小太监尊称大太监师傅,宫女称长辈宫女姑姑,平辈呼名。至于哥哥、弟弟、姐姐、妹妹,在宫里不能叫。

满族亲族间常用称呼 :

高祖——达玛法

高祖母——达妈妈

曾祖——翁库玛法

曾祖母——乌库妈妈

祖父——玛法

祖母——太太

父亲——阿玛(辽宁部分地区称“玛玛”)

母亲——额娘(辽宁部分地区称“讷讷”)额姆

公公——阿玛哈

婆婆——额莫克

伯父——阿牟其

伯母——阿牟

叔叔——额其克

婶母——窝克

丈夫——爱根

妻子——萨里甘

二妻——福七黑

兄——阿珲,阿哥

嫂——阿沙

弟——兜

妻弟——那雅

子——追

媳妇——尾伦

孙子——窝莫罗

外祖父——郭罗玛法

外祖母——郭罗妈妈

岳父——阿布哈

岳母——额布喝

姑——姑爸爸

姨母——安布

姨夫——安布玛

舅舅——那克出

舅母——额克出

姐姐——额云,格格

姐夫——额附

妹妹——嫩

女儿——沙里甘追

女婿——霍其珲

外甥——依诺

朋友——姑出

好友——色音姑出

女友——诺库(一般是闺蜜间女友,而不是男女朋友的女朋友)

亲家——撒顿

娘家——摊搀

旗人对长辈都是非常尊重的,在长辈面前不能直说你、我、他,要说“您”(第二人称),“怹”(第三人称),第一人称用自己的辈份,如跟父亲说话自称“您儿子”。

如今,旗人的很多礼节都被简化了,但是有些老礼儿确实不能从我们心中简化,“尊上、敬老、好客、守信”这些老礼儿应该时刻遵从。