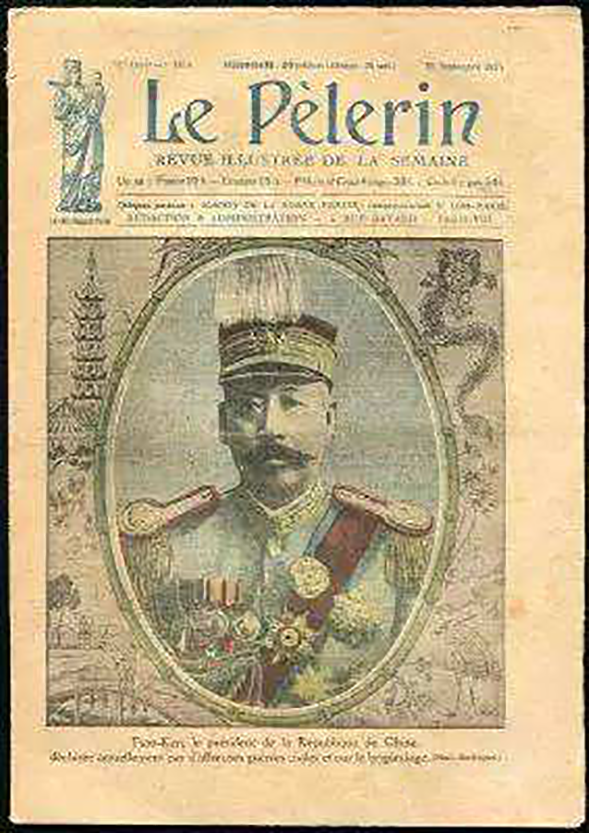

(曹锟当选民国第五任大总统时,国外媒体刊发报道)

“曹锟贿选总统”,仿佛是百年来板上钉钉的一桩铁案,成为压在曹锟身上,其实也是压在许多中国人惯性思维上的一座山。

从前面发表的《可怕的塘沽人》一文中,我就有一个疑问,按照传统的理解,曹琨是个军阀,当时直系控制北京北洋政府,手中有枪,他为什么不用枪杆子逼着议员去给他投票呢,反而给钱,让议员选他。这里面是不是哪里出了问题?

天津近代史研究学者周醉天在天津日报社出版的《范》(2016年2月号)里发表文章《北洋人物曹锟》中对曹锟“贿选”总统问题进行了专题研究。

(天津史志专家周醉天)

传统语境下的曹锟贿选是这样的:

1923年6月,直系军阀首领曹锟指使其党羽采用各种手段进行“逼宫”,把总统黎元洪逼出北京,为自己上台当总统扫清了道路。但曹锟既想登上总统宝座,又要披上“合法”外衣,于是就以巨款贿赂国会议员,选举他当总统。9月,在总统选举的预选会上,曹锟以5000元一张选票,到处收买议员,共用去贿赂款1350余万元。就这样曹锟贿选当上了大总统,史称曹锟为“贿选总统”。

▋“贿选”背后的到底是什么?

说贿选其实就是给议员发钱。那么,给议员发钱这个事,是从什么时侯开始的?这里需要梳理一下。

▲先说说给议员发钱的法律依据

1913年9月《中华民国议院法》公布施行,其中规定,国会议员得享“岁费”, “岁费”就是议会按年给议员发的津贴:议员岁费每年5000元;除此之外,两院议长每年有“交际费”5000元,副议长3000元;议员旅费数目根据具体情况依道路远近及交通情形而定,横向比较一下,5000元岁费大致相当于当时国立大学教授的薪俸水准。当时民国政府财政极度困难,库空如洗,而国会对议员岁费做出如此之高的规定,引起报刊舆论及各界人士的强烈不满,饱受国民诟病。但是,国家财政的紧张,使他们也很难拿到至少是不能足额拿到这个岁费。

那么在这样的背景下,给国会议员发放5000元支票是否带有对其历年积欠薪俸予以补偿的性质呢?这又是一个值得探讨的问题。

▲这一波给议员发钱是怎么提起来的

当时的历史是以曹锟为首的直系,通过直皖战争和直奉战争打败了皖系和奉系,拥黎元洪第二次出任总统,但是,无论是按照《临时约法》还是按照《大总统选举法》,其复职后的任期都不会太长,因而迟早会发生下一任总统选举的问题,但何时选举尚未确定。也就是在这个时侯,在黎元洪的总统任上,有人提出了给议员发钱,黎元洪当然不反对了,因为他也很快面临大选。

为什么给钱?这又得说一个小背景,就是那时候的议员跟现在不一样,素质不那么高,经常不参加会议(或者因为各方代表的利益使然,故意为之)。比如1923年入春以来,制定宪法的会议屡次流产,热心宪法的人就非常担忧,于是国会就想了一个办法想尽快促成宪法的制定,提议修改宪法会议规则:每次出席者,给出席费20元;缺席者,扣岁费如之;请假须有议员5人证明;缺席过两次者除名。

(时任国会众院议长吴景濂)

众院议长吴景濂,参院议长王家襄及汤漪、禇辅成等人就找黎元洪汇报,并征得了黎元洪同意。而找黎元洪这些人当中,就包括了曹锟直系的反对派议员,所以这一波给议员发钱并不是从曹锟开始的。

▲当议员也不容易

因财政吃紧长期欠薪,议员生活已经受累,并且已经愤怒到要求吴景濂下台甚至威胁要离开议会、另谋生路的地步。传统舆论总是说“吴大头”包办大选,实际上吴景濂也很无奈,并非他扣着不发。这些议员们为了能拿到岁费,议员们经常在议会现场哄闹。

而在民国二年、六年国会两次被解散,“法赋应得岁费,至今犹属虚悬,屡催政府,迄不一应”。因而号召各界主持公道,将新任财长刘恩源任命案一致否决。

那么,政府到底积欠议员多少钱呢?目前没有官方资料,看看《顺天时报》当时的报道。有文章称:政府积欠两院民二、民六及民十一年的岁费旅费等,每人约计4600元,加上当月应领岁费416元,总数刚好5000出头。而所谓“贿选”所发的支票,恰好是5000元,两者在金额上接近等同,这应该不是偶然巧合。因此有理由认为开具支票是在补发历年欠薪,而要将其定性为“贿略”反倒有些说不通,因为在欠薪5000余元的前提下,以给议员开具同等数额支票的方式“行贿”,是很难产生预期效果的。

▲领了钱也坦然

领取了5000元支票的议员汪建刚表示,“虽然接受了众议院会议科所送补发的岁费5000元,但并未附带什么条件,也没有在选票上写过曹锟的名字,自认为比较干净。这样看来,原来议员领的是“众议院会议科所送补发的岁费”,并且“并未附带什么条件”。那么,在欠薪的前提下,“众议院会议科”补发欠薪,那这5000元支票是个什么性质呢?

吴景濂曾经说过,可以“出席不选曹”;叶夏声是国民党元老了,他则致电国民党的议员,要求“出席选孙”;议员陈垣说“补发欠薪,受之何愧”。

议员们在领钱这件事上都是蛮从容的,好像没有必须选谁的负担。

如果贿选给钱是一桩买卖,那么,议员“不买”也给钱,这个买卖岂不太亏了。

说贿选其实就是给议员发钱,发钱干什么?不言自明还是买选票,如果是买选票,那就是个买卖,买了给钱,不买就不用给钱,这是天经地义的买卖真理,但是无论买、不买都给钱,还是买卖吗?用犯罪学推断,这个犯罪动机就是经不起推敲。

1923年10月5日,国会选举开始。议员陆续到来,签到参议员152人,众议员441人,共593人,实际出席者585人,刚刚达到法定583人的出席人数。下午四点唱票结束后,曹锟以480票成为民国的新一任总统。其余得票情况如下:孙文33票,唐继尧20票,岑春煊8票,段祺瑞7票,吴佩孚5票,王家襄2票,陈炯明2票,陆荣廷2票,部分多人获1票,有12张废票。

曹锟的“贿选”在法律程序上完全“合法”、完全公开,而且,他又没有采取任何的暴力,除了投票曹锟当总统的480人,还有一百多人拿了曹锟的钱,而不选曹锟当总统的,即便是这样的情况,他也没有采取手段加以报复,也没有把这些人的支票变成空头支票。这只收钱不供货的“买卖”也是很奇特呀。

▋曹锟的教训:不在其位,却谋其政

当然,这件事是存在问题的,当时曹锟尚未获得直接处理国家事务的“名分”,也给直系以“岁费”名义支款设置了障碍。

按照《议院法》,岁费应从国库开支,由政府拨付。但政府财政困难,根本无力支付总额逾400万元(以两院议员874人每人5000元计)的欠薪。国会恢复后,制宪和大选提上日程,两者均须通过国会完成。

此时直系虽已控制北京局面,却未正式秉政,不能以政府名义处理政务,只好自掏腰包(或如反直方面指控的通过各种手段搜刮民财)解决这一历史遗留问题。某种意义上,直系是在料定曹锟必当总统的心理预期下提前将尚不属于自己管辖的国家事务承担了起来。然而直系此举,看似担当责任,实际上触犯了一大忌讳。中国人从来讲究“不在其位不谋其政”,直系在曹锟尚未当选的情况下率先处理议员欠薪,名不正言不顺,自然引起非议,曹锟最终背上“贿选”恶名,很大程度上算是好心做错事,一心想作为,程序不合法。

▲将曹锟“贿选”过度道德化解读,其目的是对行宪的阻挠。

国会选举和推行宪政是孙中山、袁世凯在中华民国初期设定的治国之策,现在看来也是正确的。当时民国初建,社会政治经济处于低水平,民主宪政属于新鲜玩意处于试验阶段,群体意识仍然还是武力政治的情况下,相对于直接军事镇压反对派而言,曹锟及其朋党给议员发钱以促成选举可以说是历史的进步。

换句话说,尽管民主政治的基础在中国十分薄弱,但是框架程序已经建立,不使用武力攫取最高权力堪称民主初具,而在框架程序中存在强大反对派,既是这个框架程序的应有之意义,又是从程序到结果的强大掣肘。而选举就必然有竞争对手,有反对派,反对派是会使用各种手段来反对,有时甚至是牺性国家和人民利益,比如反对派议员不参加会议,使会议因为达不到法定人数而不能召开,而会议召开不了,选举就不能进行,政府就不能组织,国家处于无政府状态,这种局面是早期民主政治频频出现的乱局。那么,给你发钱,你来参加会议,不过是实现程序公正最低成本的一种选择。

其实当年贿选之丑闻,不过是政治左右的过度道德解读而已。无论是曹锟的对手还是之前之后的选举,包括当下所谓的民主国家选举,也同样运用太多的金钱手段,这里有太多的现实案例,不胜枚举。

有学者认为:推动政治变革和组织社会革命,金钱都是必不可少的撬动工具,古今中外,无一例外。任何有所成就的政治人物或者文化领袖都需要金钱作为长期执著事业的资本,将曹锟“贿选”过度道德化解读,实际上是偏狭的,甚至是故意的以声讨道德的败坏来回避讨论国会选举和行宪的必要性。

▋曹锟贿选的法理推敲

如果从法律层面考量,即是贿选,重新上台的段祺瑞政府,就应该按照既有事实对行贿的直系以及受贿的国会议员进行据证审判,恰恰是在这关键的问题上,这件所谓的公案,到最后却不了了之。

杨天宏先生是中国近现代史研究专家,他在《曹锟“贿选”控告的法律证据研究》一文中,对曹锟所谓“贿选”问题,提出了自己的质疑和观点。

(中国近现代史研究专家,四川大学历史文化学院教授、博导 杨天宏)

▲贿选指控都在做“有罪推论”,而提供的证据经不起推敲

他认为,直系在大选前夕给国会议员发放巨额支票,作为直系领袖和总统候选人,曹锟无疑具有重大“贿选”嫌疑。就性质而言,有关控告已递交检察机关,属刑事犯罪指控,迄今国内外几乎所有涉及此次大选的研究都认同这一点。

然而这一控告要能在法律上成立,需要具备的条件尚多。既然是刑事控告,就应信守“罪刑法定”原则,提供证据法学意义上具有相关性、可采性和证明力的确凿证据。但相关指控大多偏重政治因素的考量,忽略了法律层面的审视。从司法原则上看,迄今所有“贿选”指控都是在做“有罪推论”,所提供的证据并不全都经得起法理推敲和事实检验。而要认定曹锟触犯了刑律尚须考虑以下因素:

一是发放出席费的始作俑者是谁?

二是议员历年欠薪达5000余元,在此前提下发放与所欠薪俸等额的支票且无附加条件可否作为“贿选”证据?

三是总统预选未达法定人数的控告材料在证据链上可否衔接?

四是检举方与嫌疑人处于敌对关系,且私下承认一直在“设计破坏”大选,有无提供伪证的可能?

五是舆论对曹锟“贿选”的指控真假参半,可否尽信?

六是检察机关未对当事人提起公诉,原因何在?

周醉天先生在上节文字中有的已经解答了问题,如出席费始作俑者的前因后果,国会议员历年欠薪的来龙去脉等。而有些问题,杨天宏先生经过抽丝剥茧的历史探究,对曹锟“贿选”问题提出了不同的看法,如果研究者将已与被检举方形成复杂利害关系且私下供称一直在“设计破坏”大选的反直各方提供的控告材料轻易用作“贿选”证据,而未能区分哪些是客观事实,哪些是精心“设计”的政治圈套和伪证,将不可能得出符合证据法学有关证据采信原则的可靠结论。

曾经试图在孙中山和曹锟之间进行沟通的孙洪伊说:“吾尝责北方破坏人之道德廉耻,其反对者之破坏道德廉耻,亦何异于北方?”撇开“贿选”控告材料能否坐实暂且不论,这应当是比较公允的评价。

我们都希望自己国家的选举能公开公正公平,在法制的轨道上做得更好一些。文章的探讨也无意给曹锟翻案,但是通过形势发展和语境变化,看待历史问题不能总是停留在国民党时期和极左时期形成的结论,恐怕也是一种期待。

尤其是作为旅游城市的滨海新区,有着如此丰富的近代历史人文资源,因为囿于模糊的历史,不去探究曹锟(还有黎元洪)不堪历史背后的因果关联,白白地浪费了好资源。

在个别省市为发展经济,甚至连武大郎、西门庆都被争抢故里的当下,本人不过在这里抛砖引玉,希望重新拨开历史的迷雾,寻找到与本土有关的近代中国风云人物的一些真相,让塘沽人再提起曹锟,不是总在遮遮掩掩地回避,而是提出据实可信的见解。

过往一代枭雄,毁誉自待评说,二十一世纪,我们应该有敢于正视历史的勇气与视角多元的探寻。

(潮音寺)