每当说起梵高,很多的介绍与讲解都时常显得多余。

他的画被拍出天价,又无时不刻地存在于我们身边,成为「好品味」的证明;很多对艺术毫无了解的人会毫无芥蒂地爱上他的作品,里面爆发出的生命力与流动的忧郁,仿佛是一种更为通用的语言。

他短暂又传奇的一生也被不断地讲述、改编、传颂,不被理解的天才、穷困潦倒的画家、精神失常的可怜人、伴随终身的孤独、麦田里的宿命终结……这是人们贴在他身上的种种标签。

同时,梵高也是陈丹青在《局部》里用最大篇幅讲过的、最知名的画家。

在《局部》第一季里面,陈老师用了三集来讲这个「海边的憨小子」,他没有讲梵高身上的天才与不幸,而是说:“这个心地善良的疯子啊,我读着读着,眼泪流下来。”

今天恰逢梵高的130周年忌辰,他已经离开这个世界许久,可是他超时代的才华、他的憨与固执、他的善良与孤独都被一幅幅画永远地记录了下来。

梵高曾在信里写道,自己注定是不会被这个世界所接受,是一个无足轻重、行为古怪、令人生厌的人。可他又那么固执地相信,终有一天,世人会惊讶于他的天才。

百年之后,这个「憨小子」真的说对了。

永远的海边小子·梵高

文 | 陈丹青

节选自《陌生的经验》

一

初习的作品

八十年代,我在纽约弄到一幅小画的印刷品,喜欢极了,配了框子,挂起来看——大家认得出是谁画的吗?

我经常更换墙上挂的画,可是这幅画挂了三十年了,还在那里,每次看,都会心里叹气,可是我说不出好在哪里:你看,这个小混蛋站在海边,脸上的五官一笔给抹掉了,肯定给作者事先画砸了,上身、裤腿、鞋子,都画得歪歪扭扭,可是整幅画真是有味道。

1993年刘小东来纽约,博物馆许多名作,他看一眼就走过去了,刘小东懂画,他在我家墙上瞧见这幅画,看了好久,脸色痛苦,忽然声音软下来,轻轻地说:

“我操!画得太好了!”

这幅画画于1883年,那时,作者学画才几年,完全是初学者的涂抹,之后他又画了七年,1890年,他就死了。死后,他开始有名,变成人人知道的梵高。

1.

梵高早就想象他会扬名天下,他给弟弟信里放狂话,说:“有一天,全世界都会知道梵高的发音。”

阿姆斯特丹市中心广场有一座梵高美术馆,不远处就是皇家美术馆,藏着伦勃朗的大画——说来感慨,我们这里绝对不可能在国家首都的市中心,拨地拨款,兴建一位画家的美术馆——梵高美术馆有一幅他的名画,画一棵树上开满花,后面是蓝天。

读了说明,才知道是他弟弟生孩子,哥哥特意画这幅画,算是礼物。

这个心地善良的疯子啊,我读着读着,眼泪流下来。

说起梵高,总是向日葵呀,鸢尾花呀,天上好几个太阳呀,割了耳朵的自画像呀,还有麦田和乌鸦……

他早期最被关注的,只有一幅画,就是《吃土豆的人》(The Potato Eaters)。大人物,大艺术家,都会被历史简化。上次说过,请注意早期作品。每个大师的早期作品,都应该重新看看。

《吃土豆的人》(The Potato Eaters),1885年

现藏于荷兰阿姆斯特丹—梵高博物馆

在荷兰乡下一片树林子里,藏着另一座梵高美术馆。据说梵高刚死,就有一位荷兰阔妇人买下两百多幅,日后建了这座美术馆。

前几年这座美术馆出了两本画册,一本黄封面,是梵高到巴黎后的油画,一本蓝封面,是梵高在荷兰的作品。

画册全是荷兰语,我看不懂,可是终于看到了大量梵高早期的素描和水彩画,十分之七从没见过。我真后悔没多买一本,把喜欢的素描裁下来,配上框子,经常看。

这些初习的素描,我以为比他著名的画更耐看。为什么呢?真是麻烦:绘画的神品,你没办法,也没有言辞可以形容的,连画家自己都不知道怎么画出来。

2.

梵高,可能是画家里有史以来最憨的憨人。一个憨人初习画画,只会更憨。

他一辈子的风格,可以有一万篇文章分析,对我来说,梵高的迷人,就是一个字:憨。不要小看这个字,我自己画画,我知道,你要画得巧,不很难,你要画得憨,太难了。巧,可以是才华,可以靠磨炼,憨,却是天性,是奇异的禀赋,怎么也学不来的。

现在来看这些初习的作品。

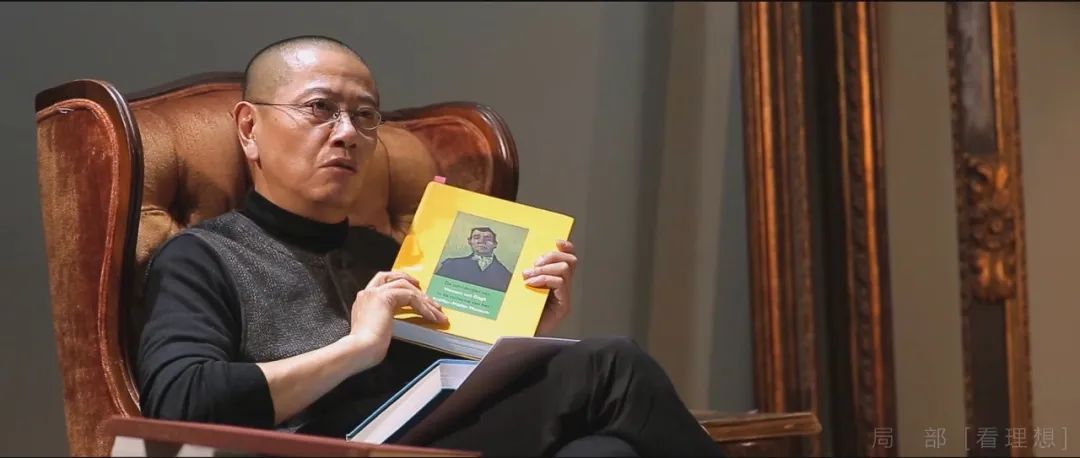

《壁炉旁的农民》,1881年

学西画都要画素描,画素描——或者加一点水彩,加一点粉质的颜料——无非是几个素材:人像,半身像、全身像,简单的风景,简单的静物,瓶瓶罐罐、水果花朵之类。

今天,全中国成千上万的考前班,千篇一律的考试项目,也是这么几件事:素描人像、水粉静物,还有,所谓速写。

通常,西画的初习者有两种选择,一是以上规定的几个套路,老老实实画,还有一种呢,就是临摹你喜欢的大师,老老实实临。

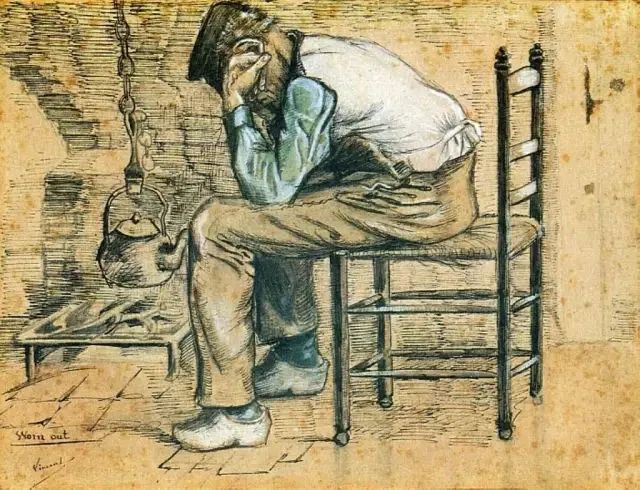

梵高这些画是再典型不过的初习项目。去巴黎之前,荷兰乡巴佬梵高顶顶崇拜的画家,是法国人米勒。目前标明他最早的素描临摹,是1881年他临摹米勒(Jean-François Millet)。

《播种者》(仿米勒),1881年

米勒死于梵高学画的前六年,1875年,他曾经说:“最美的景象,就是一个正在劳动的人。”

米勒自己是农民,肯定下地劳动。 没有资料显示梵高下过地,种过田,但他显然认同米勒的话: 劳动的人最好看,最入画。

此外,梵高也尊崇米勒的信条,一天到晚画穷苦卑微的人。在他眼里,他的模特都和他一样憨,以我的印象,欧洲北方地区的劳动人民,说不出的憨厚。

3.

二十世纪初的伟大德国摄影家桑德(August Sander)拍了无数老百姓,我瞧着他照片里一个个又憨又呆的人,会想起梵高早年的素描。

奥古斯特·桑德摄影作品

但你画的对象憨,和你的画风,不是一回事。马奈(Édouard Manet)、德加(Edgar Degas)、毕沙罗(Camille Pissarro),还有上几代法国画家,譬如大卫(Jacques-Louis David,十八世纪末宫廷画家),譬如库尔贝(Gustave Courbet,十九世纪中叶的写实画家),也都画过底层的穷人。可是,他们要是和梵高一起画憨人、画穷人,会画出画家自己的性格。

梵高不但喜欢画憨厚的穷人,梵高的画,本身就憨得一塌糊涂。憨人画憨人,穷人画穷人,就弄成梵高这个样子,这种滋味,这种气质。

《穿木屐戴帽的男孩》(Boy with Cap and Clogs),1881年

现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆

我不记得梵高画过一个贵族或者资产阶级。他去巴黎后,仍然喜欢画身边的下层人,妓女、邮差、小医生、咖啡馆招待,还有天晓得什么身份的人。

这些人一旦进入他的画面,都憨得一塌糊涂。我相信,他要是画个百万富翁,或者公爵,甚至皇帝,也会画得巨憨。

憨,往往就是笨。后印象派三位大师都是愚笨的家伙。塞尚(Paul Cézanne)画得笨,高更(Paul Gauguin)画得笨,梵高呢,出道最晚,又是北欧的乡巴佬,画得尤其笨。

妙不可言的事情发生了,伟大的笨画家,在我看来,非常内秀,非常细心。瞧画里面这些老人、女人、农夫、小职员,我找不出一个词语形容,用中国话说,只能是“传神”,用老子的话说,就是“大巧若拙”。

还有他那些素描风景。多么老实啊,简直没有技巧,没有办法。他被这些无聊的风景惊呆了,一五一十地画。更不可思议的是他画的群像,几个人,一群人,在田野里走,工厂边走,或者,呆呆地坐着,不晓得在干什么。

《矿工们》,1880年

他显然不知道怎样构图,可是那么会构图,每个人物的位置都不能更动。我挂在家里的那幅小画,能改动吗?能继续画得更充分吗?不可以。

这幅画有什么意思呢?没有。一点意思没有,就这么个小混蛋站在海边,俩手插在裤兜里,可是,这才叫做绘画。

将近三十年来,中国的美术学院仓库里头,我相信堆满了上千万张,可能有上亿张考生的初学的作品,都画得很认真,而且有些还画得非常好。

大家要是能够看到咱们中国大量的考前班,那些示范作品,有些也都是十来岁的孩子画出来的,就打死梵高都画不出来。

梵高要是拿着1881年到1883年初习的这些画,跑到中国排队考,他估计准考证都拿不到。 可是 我每次看到咱们考前班的这些画,看到考场的这些素描,我就想死,我宁可一辈子不会画画。

看到梵高早期学画的这些画,我又觉得如果他没有后来巴黎那个阶段,他仍然是梵高,世界会发现他有多了不起。

二

谁养艺术家

上回捧着梵高的小画,猛说好,又说,我也不晓得怎么好法,观众可能说:喂,等一等,你说不出道理,凭什么说好?

是的,遇到这么问,我又想跳楼,又想投河。而且跳楼投河也说不清。我知道,人喜欢答案,凡事有个答案这才踏实,这才放心。

可我不关心答案,宁可找问题——这些天想想,这幅小画确实是个问题:

第一,梵高初学,本事有限,实在玩不下去。

第二,算了,他只好停在半当中。

这就是我着迷的“问题”。不消说,没画完的画,别说好不好,根本不算作品。红烧肉没煮熟就端上来,花衬衫没锁边就卖给你,不像话。美术史千万张画,哪有画不下去就算了不起?没有。

不过凡事都有例外,都有异数,遇到大天才,历史会放他一马,甚至被天才带向新的历史。梵高活着时,历史不理他,但他撞上一个关口,就是十九世纪中叶到二十世纪初,印象派画家正在干历史陌生的事。

1.

所谓前卫画家,就是事情做得忒早了,历史看不惯,看不懂,看不见。

我们今天看梵高,多好啊,没问题啊!可当时看来,梵高完全是在乱画,别说沙龙,连印象派的破展览也没他的分。

他生前大概只有一次非正式“展览”:他瞧见毕沙罗他们写生回来,赶紧奔回去,拎着自己的画搁在路边,献给哥们儿看,就像现在考前班的小子巴结美院本科生一样。

美术史对印象派有太多说法,都有道理的。今天我借梵高这幅小画(指《海边的渔夫》),把标准放到很低很低,单从一个角度说事,就是:“未完成的画”。

《海边的渔夫》(Fisherman on the Beach),1882年

现藏于荷兰克勒勒—米勒博物馆

“未完成”对应“完成”。十九世纪前,几百年,逾千年,不管什么画都有“完成度”,都有可遵循的标准。

其中有过度完成的,譬如《蒙娜丽莎》(Mona Lisa),有刚巧接近完成的,譬如哈尔斯(Frans Hals)那幅男孩的肖像,但你很难在十九世纪前指出一幅画,说: 啊呀!这幅画没画完?!

十九世纪之前的几百年、几千年,不管宫廷画师还是小画匠,大致属于服务行业,这种高级服务和社会维系着严格的供求关系,换句话说,每幅画都是“任务”,都是“订件”。

我们今天瞧着名画大叫:艺术啊,艺术啊,其实都是订件——你拿了四百弗罗林,哪有画不完的道理!

好了。从什么时候开始,一幅“没画完”的画也可以被接受,被赞美?大致要到印象派。

到了印象派,绘画渐渐偏离老规矩认定的“完成度”。他们未必清楚到底画到什么地步,才算完、才算好,他们也在“摸着石头过河”,但他们的大胆妄为,不是激情啊、创新啊这类空洞的指控,而是,简单说:画家的角色变了。

2.

但历来说起印象派,都在艺术上谈是非,关键一步,其实是艺术的功能变了,供求关系,供求方,也跟着变。

粗粗概括:进入十九世纪,英国工业革命成功,法国共和政体出现,资产阶级抬头,现代文明确立。贵族、教堂,仍然需要画家,但越来越多的富裕家庭也爱买画。买主一变,市场也变,绘画的需求、主题、趣味,大幅度翻新。

艺术史大致不谈这些,唯在艺术上做文章。直到二战后出现“艺术赞助史”,这才揭示“谁养艺术家”——这个命题,倒是受了马克思学说的影响——很简单:宫廷画家,宫廷养;伦勃朗、哈尔斯加入画家同业公会,才能对外接活儿。

印象派时期——也许再早一点——个体画家出现了,直白地说,就是单干户。

我在纽约,美其名曰是个“自由职业画家”,交税时,个人身份填写的是法律名词,叫做“self-employed”,就是“自己雇自己”的人。

总之,十九世纪中期的画家群体不再是领取任务的人,而是等有钱人买。现代意义的画廊,画商,开始登场。作品卖不掉,卖不高,画家宁肯受穷,由着性子自己玩。既是自己玩,画什么,怎么画,画到哪一步算完,当然自己做主。

……观众或许会问:艺术家给养起来接活儿好呢?还是独立自由好?

各有各的好,各有各的不好。给人养着,出一种艺术,自己养自己,出另一种艺术。达芬奇的时代出不了梵高,安迪·沃霍尔的时代出不了伦勃朗。

有人要,等人要,各有甘苦。

3.

大家知道,梵高最动人的冤案之一,是卖不出画。但事情或许被弄反了,我们忽略了顶顶关键的问题:在他的时代,没人要他画画。

没人对他说:嗨,文森特,画个男孩站在海边好吗!或者说,画个向日葵给我家里墙上挂挂!没有,一个也没有。

自由造就了梵高,自由弄死了梵高。

梵高死后,那位太太买了他两百多幅画,其他散失了。二战前后, 欧洲画店很容易买到梵高的画。他画了六幅向日葵,其中一幅给日本人买去,二战时美国人轰炸大阪,那件向日葵炸没了。八十年代日本一家公司又买回一幅梵高,价钱是战前的几百倍。

如今谁不崇拜梵高的向日葵?那幅海边的小子,有人喜欢吗?我不知道。

杜尚有句话:“一件艺术作品的名气,取决于被谈论的次数。”一百多年来,关于梵高的谈论数不清,这幅小画有人谈吗——我要纠缠它,我的讲述也未完成……