一、前言

《三仙女》是满族族源神话的代表,除了对研究满族历史有重要的意义之外,也代表着满族社会发展,从原始民族时期,到进化转折过程中,重要思想观念的表现形态,这一点在民族学上更具有深远的意义。

人类社会发展中的重要阶段,最初由母系民族制渐渐演进至父系民族制,而且随着社会经济的发展,会产生部落,部落联盟或民族。在这个文化发展过程中,必然会生和流传着众多反映民族萌生,发展,迁移,征战,衰败等为内容的神话传说,对客观现实予以神话性的诠释和解释,并以神话 寄予 神圣的宗教膜拜,藉以表示满族的社会标志和不同于众的特殊地位。因此,族源神话是人类进入民族社会发展阶段的主要特征。最重要的依据,是神话的内涵和文化内容,是否符合该民族的基本文化特质和大多数民族的社会历史发展轨迹(注一)。

长白山三仙女佛库伦吞朱果,生布库里雍顺,为满洲之主的神话,有清以来广为流传,而且历代学者对其褒贬不一。有的认为他是因袭殷商”天命玄鸟,降而生商”的传说,也有学者认为其内容并非完全无据。其实,神话本出于该民族的民俗习俗,传自民间,所以若能从多功能的角度来看待神话本身,也许更能充分反映出《三仙女》神话的正面意义。职是之故,本文拟从文化,宗教,政治及文学等观点,对《三仙女》神话的内容做一尝试性的诠释,以期得到多功能角度的发现。

二、从文化上的观点来看《三仙女》神话

(一)母系社会的残痕∣生殖崇拜

根据《清太祖实录》的记载:“先世发祥于长白山,是山,高二百余里,绵 更 千余里。树峻极之雄观,萃扶舆之灵气。山之上,有潭曰闼门,周八十里。源深流广,鸭绿、混同、爱滹三江之水出焉,鸭绿江自山南西流入辽东之南海;混同江自山北流入北海;爱滹江东流入东海。三江孕奇毓异,所产珠玑珍贝为世宝重。其山风劲气寒,奇木灵药应侯挺生。每夏日,环山之兽 毕 栖息其中。山之东,有布库里山,山下有池,约布尔湖里。相传有天女三;曰恩古伦,次正古伦,次佛库伦。浴于池,浴毕,有神鹊衔朱果置季女衣,季女爱之不忍置诸地,含口中,甫被衣,忽已入腹,逐有身。告二姐曰:吾身重,不能飞升,奈何!二姐曰:吾等列仙籍,无他虞也。此天受尔娠,俟免身来,未晚。言已别去。佛库伦寻产一男。生而能言,体貌奇异。及长,母告以吞朱果而有身之故。因命之曰:汝以爱新觉罗为姓,名布库里雍顺。天生汝以定乱国,其往治之。汝顺流而往,即其地也,与小舠乘之。母逐凌空去,子乘舠顺流下。至河,步登岸。拆柳枝及蒿为坐具。端坐其上。是时,其地有三姓争为雄长,日构兵,相仇杀。乱靡由定。有取水河涉者见而异之,归语众曰:汝等勿争,吾取水于河涉,见一男子,貌甚异,非常人也。天必不虚生此人。众往观之,皆以为异。因诘所由来。答曰:我天女佛库伦所生,姓爱新觉罗氏,名布库里雍顺。天生我以定汝等之乱者。众惊曰:此天生圣人也,不可使之徒行。遂交手为异,迎至家。三姓者议曰:我等盍息争,推此人为国主,以女百里妻之。遂定议,妻以百里,奉为贝勒,其乱乃定。于是布库里雍顺居长白山东,俄漠惠之野,俄朵里城。国号曰满洲,开基之始也。历传至后世。”(注二)

佛库伦吞朱果孕育布库里雍顺的内容,不仅告诉我们满洲始祖的来源,并且点破了满洲历史发展曾经历”只知其母,不知其父”的母系社会(注三)。母系社会文化是人类的初始文化,大都在文字史之前,年代久远,只能依赖口耳相传。此时神话中所出现的主要人物是女子,例如三仙女佛库伦。另外,女子的怀孕是接触了某一自然物或是吞食某个圆形的物体,如朱果。这实际上是否认了男子在生育中的作用;孩子生下后,为母亲所收养,在整个故事中,不见其父的踪影(注四)。所谓“圣人皆无父,感天而生”的母系民族起源神话,除了标示着人类的原始文化之外,最重要的一个表征是女性具有男性所缺乏的“生产”本能。

石器时代在世界各地发现的女性裸体雕像,便是对始祖女神的崇拜(注五)例如一九八二年,我国东北辽宁东山嘴掘出来的两个陶塑女神雕像:一个矮胖,一个修长。与其它女神一样,突出地表现了孕育生命的腹部和宽大的臀部。无头无足,视全身体例比较均匀,大约是新石器时代的作品(注四)。

满族多供奉“佛托妈妈”,据说满语“佛托”一词有如下不同的涵义:第一是肇始,老根。第二是据满族老人听深识跳神礼仪的大叉玛说, 佛托 有“女阴”的寓意。第三是“柳枝,柳叶”之意。因此,民间又称其为”柳枝娘娘”,在很多地方,这位女神的形象是以柳枝为标志的。串联以上三义,似乎” 佛托 ”一词是以女阴寓其意,以柳叶状其形,以始母正其位。充分显示出满族生殖崇拜的固有文化(注七)。

(二)山、湖之中受孕的象征

《清太祖实录》一开始就指出其先世发祥于长白山,又指出是山雄伟甚有灵气,三仙女佛库伦便是在此山的布尔湖里受孕的。这一点显而易见地在突显满族先世出生环境的殊异性,可是,为什么一定要挑选山,湖之处受孕?而不选择其它地点呢?根据一些民俗学者的研究,多半认为山中湖畔是古代举行春秋社日,男女求欢,妇女乞巧的理想场所,特别是山顶之湖,最为理想。

在他们看来,山与丘都是男根的象征,而山顶之湖则是男性之精,浴于此,更宜受孕。满族一直将长白山顶的天池视为圣水,并于清代在此特为天女佛库伦立有”天女浴宫碑”的理由亦在此(注八)。

又《女真族族源传说》中叙述:古时长白山一带荒无人烟,只有一个小阿哥,每日在长白山天池捕鱼为生。一天,他正在抓鱼,从五色彩云中飞下来九个仙女到天地洗澡。其中的九女游到了小阿哥跟前;其它八个仙女见有凡人,一齐飞走,只有九女走不了。由于天界有个规定,第一次遇到的凡人如果是男的,就要和他结婚。天神曾派天兵天将来抓九女,被池中黑龙搭救。后来小阿哥与九女婚配,繁衍子孙,号称女真族。女真者,女即天女;真即真龙。女真后裔满族,一直把长白山尊崇为圣山(注九)。

由上述这则传说来看,更可以明了满族为何要选择长白山顶作为天女受孕之所在。

(三)神鹊与朱果的功用

有些学者认为满族”三仙女”神话中佛库伦吞朱果而孕,生布库里雍顺,和《史记,殷本记》所载有 娀氏 之女简狄,“三人沐浴,见玄鸟堕其卵,简狄取而吞之,因孕生契”,契成为殷始祖一样,反映了原始的满族对怀孕这一自然现象的不理解,具有奇异的幻想色彩(注十),甚至认为其与殷商神话具有同源的关系。

不过,根据文崇一先生的说法,他把中国东北的鸟生传说分成三部份来解释:即少昊氏,殷契及满洲(注十一)。由此看来,满族鸟生传说文化是有其一定程度的特殊性。

首先,应与满族先世向以渔猎为生的经济方式最有关系。满族先世自古生息于白山黑水之间的林海之中,在长期渔猎生涯中,常得禽鸟之利。鸟对人类的功绩是多方面的,第一牠可指引迷津;第二牠会判断季节;第三牠会观察天候;第四会感测地气;第五会预测灾异;第六牠是狩猎助手;第七牠是战争利器。随着渔猎经济的发展,鹰、鵰等猛禽得到驯化,成为满族先民重要的狩猎工具(注十二)。

接着是与满族萨满信仰具有密切的关系。萨满信仰的世界观认为:宇宙高天分为九层。下三层为地神与魔鬼所居;中三层为人类及其它弱小精灵所居;上三层像世间一样有高山峭壁,峭壁上有山洞,为各种神祇幽居之金楼神堂。在原始人类的想象中,据于浩渺宇宙中的尊严神楼,地上的人类是无法攀登的。唯独鸟类有优越的双翅,有无与伦比的凌空本性,所以,在萨满信仰意识中便被赋予了超凡的神秘性,认为牠们是天的信使,神的化身或某种精灵,可以无拘无束地随意升降于天与地,人与神之间。因此,鸟神在萨满神谕中被尊为多重神性的神祇(注十三)。

既然满族对禽鸟类有如此特殊且深厚的情感,就不难想象“神鹊”在《三仙女》神话中所扮演的角色。首先,牠是母系氏族社会图腾崇拜观念的遗留,文崇一先生也曾指出这种神鹊,极有可能是图腾柱(注十四)。另外,选择鹊鸟作为受孕媒介,最主要是因为牠身具两性结合的功能,在满族人的传统观念中,鹊在两性结合方面,具有着某种特殊的功用(注十五)。

至于朱果的产生,可能象其为孕育人类的子宫。在我国南方有许多瓜与葫芦育子的神话广为流传,皆与生殖有密切的 关连 。满族在十七世纪以前曾普遍信仰萨满,萨满的职能是多样的,其中很重要的一点是:为氏族成员求儿乞女、繁衍人丁。据V‧Diozegi介绍,居住在中北亚黑龙江地区的戈尔德人笃信,如果一个妇女不生孩子,萨满便可上天从胎儿树上取回一个胎儿魂。而这一信仰被巫术化后,便是吞果生子(注一六)。因此,佛库伦吞红果,当是受了萨满信仰这种特殊祈子方式的影响。

根据上述母系社会残痕∣生殖崇拜,山、湖之中受孕而成以及神鹊与朱果等现象来看,都与”繁衍满族后代”有密切的关系,所以,把他看成是创世神话也未尝不可(注一七)。总之,神话的本身是要表现满族始祖,曾经历过不平凡的迹象致 孕 才降世的,这也正好说明一个民族与生俱来的自豪感与优越感,对其文化传承及族群认同有极大的影响。

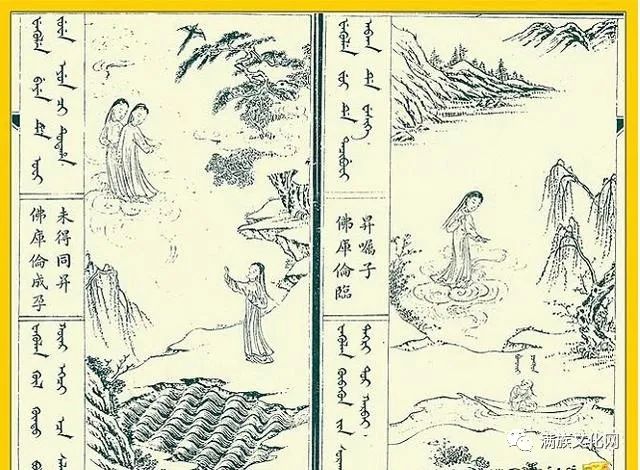

《满洲实录》绣像:三仙女浴布勒瑚里泊

三、从宗教上的观点来看《三仙女》神话

《三仙女》神话中的宗教色彩有二:一是满族原始宗教∣萨满信仰;二是受汉文化所影响的道教。萨满信仰中的禽鸟崇拜反映在神话里的神鹊衔朱果上;生殖崇拜则反映于布库里雍顺“至河,步登岸,折柳枝及蒿以为坐具”上。

禽鸟崇拜前面已有所论,这里就不再赘述,不过,想要补充的一点是:有关三个仙女“恩库伦”、“正库伦”、以及“佛库伦”等名字的含义。有学者提出”库伦”一称真正含义的问题。从语源学的角度来看,“库伦”一词应来源于满语的”慈鸟”〈Keru〉,也就是”大乌鸦”。至于三仙女名字的第一字“恩”、 “正”、 “佛”的含义,尚无定论。倘若根据满语构词的特点分析,三字可能是“库伦”一称的修饰定语,涵盖了藉以区别或者标明其各自特征的附加含义。如果以上推测不错,那么尽管代表同一族群的三只乌鸦已褪去乌黑的羽毛,幻化为三位伶俐俊秀的仙女,我们仍不难从中窥知其与古亚细亚诸族在观念上的联系了。

萨满信仰的祖先崇拜,最初往往是由原始的自然崇拜或图腾崇拜中演变而来的。由于这种崇拜尚未蜕去旧有动物形态的躯壳,因而若与较为发达的人格化祖先崇拜相比,显然带有浓厚的原始性。满族乌鸦崇拜,由动物原形向人格形的转化,显现了各民族早期宗教观念演进的一般历程(注一八)

前面所提的“佛托妈妈”,以女阴寓其义、柳叶状其形、始母正其位的生殖崇拜,到了布库里雍顺,及把柳枝折下来拉弯,做成弯状的像坐具样,显然,他是坐着柳具进入三姓地区的,足见对柳的敬崇。

满族敬柳一方面是源自生殖崇拜,另一方面是具有民族图腾的意味。如满族人每年都会进行庄重的柳祭,俗曰素祭。祭之仪甚简,只一日。晨刻,先陈米酒、糕饼,覆树枝于索摩杆处,柳枝上挂以佛多(即佛托),晚则祀祖,仍以避灯行之,如是礼成(注一九)。这种年复一年、经久不衰的柳祭祀祖把满族先民对女性始祖的崇拜观念一直传承到近世(注二○)。在满族原始的信仰中,柳与创世女神息息相关,柳是人类和宇宙万物之源,人类与柳有密切的亲缘关系。

《三仙女》神话中“二姊曰:吾等列仙籍,无他虞也。”乃是道家仙话的内容之一。从宗教信仰来看,满族是信奉萨满信仰的,他们最尊敬的是阿布卡思都力(天神),此外,就是自然神祇和动物神祇。再从历史文化交流方面来追踪,满族的先人亦曾与中原汉文化有过长期的交流,不过,无论是古渤海国、完颜金、或元明时的女真各部,虽曾从中原请来几个神供奉,但在女真人中产生影响的,也仅有释迦牟尼、观音菩萨、关公以及土地神等。至于玉皇大帝,直到万历四十三年(一六一五),努尔哈齐为了笼络和统治各族群众,才在兴京老城东埠上始建佛寺和道家玉皇庙(注二一)。因此可以得知,《三仙女》神话的形成,除了具备满族固有习俗文化外,还参杂了中原汉文化道教色彩。这种长生不死且可飞升天廷的仙女,按汉族神话系统和类型来看,应是方仙道教故事中的人物,有别于满族的萨满信仰。

而这类神话传说在《三仙女》中赫然出现,显示出满族对于道教已产生相当的社会条件和心理基础。

四、从政治上的观点来看《三仙女》神话

《三仙女》神话中,曾提及三姓之乱,布库里雍顺将前去平乱。途中,为三姓之人所遇,惊为异人,布库里雍顺言道:“我天女佛库伦所生,姓爱新觉罗氏,名布库里雍顺。天生我以定汝等之乱者。”众惊曰:“此天生圣人也,不可使之徒行。”最后乱事乃息,三姓之人共拥他为国主,居长白山之东,国号曰满洲,是为满洲开基之始也。

从这段故事来看,布库里雍顺完全没有遭到三姓之人的抵抗,而是轻而易举地接收此地,还被争立为国主。这完全是一种“君权神授”思想的表现,也是这个神话之所以能够在官方典籍中保留的主因(注二二)。

“君权神授”的另外一个意义,即“父系社会”的形成。从佛库伦指示布库里雍顺定乱国开始,满洲的始祖已肇成。孟森氏在《清始祖布库里雍顺之考据》文中指出:“布库里雍顺的布库里是从山名而来的,而清太祖武皇帝实录则以雍顺为英雄。”三田村泰助氏在《清朝的开国传说及其世系》一文中,也曾对布库里雍顺名称的由来加以研究。在《金史世纪》里的金始祖函普的弟弟名叫保活里,住在耶懒,与前述发祥传说的人物颇为吻合,且以雍顺作”英雄”解释的这种称号,即可将“英雄保活里”用满洲语法倒置而称为“布库里雍顺”,再附以清太祖的性格,便成为《满洲实录》所载的满洲始祖布库里雍顺了(注二三)。

“英雄”一词是对男性的尊称,也正标志着满族是由母系社会过渡到父系社会,这个阶段权力斗争比母系社会更加地厉害。所以到了清太祖努尔哈齐时期,建立大金,自称汗号,为了顺利地统一女真各部及向明军挑战,都把它说成是天意、天命(注二四)。

《旧满洲文件》所记载的《三仙女》内容,与后来清太宗皇太极钦定的内容有所不同,可以很明显地看出以后增补的部分是经过独具匠心的润色、改造,把它转接到女真人普遍流传的共同神话里。这个经过加工改造而成的三仙女神话故事,首先记录在天聪九年(一六三五年)成书的《满洲实录》里。

增补的后来部分大意是:后历数世,子孙暴虐,部属遂叛,攻破鳌朵里城,尽杀其阖族子孙。内有一幼儿范察率众逃走,为神鹊所救。后其孙孟特穆生有智略,率众兴起,将杀祖仇人之子孙,诱至苏子河虎栏哈达下黑秃阿喇而杀之,于是孟特穆肇基王迹,此乃努尔哈齐之六世祖也。这个增补,使得女真人原本含有很浓厚的鸟图腾崇拜成分的神话,变成了努尔哈齐祖先崇拜的宗系谱牒,从而构成了宣扬满族主体建州女真先祖发迹的神话故事完整的框架。康熙年间成书的《太祖高皇帝实录》、乾隆年间成书的《清太祖努尔哈赤实录》,以后成书的十朝实录、《开国方略》、《满洲源流考》以及各种方志等,其中有关“满洲源流”的三仙女神话故事部份,无不源自《满洲实录》及《武皇帝实录》(注二五)。

五、从文学上的观点来看《三仙女》神话

《三仙女》神话中佛库伦吞朱果生下布库里雍顺的情节,与许多感生神话一样,反应出人类初始对于怀孕常识的缺乏。

不过,如果就文学的角度来看待这则神话的话,感生神话其实可以把它看做是一种隐藏的变形。变形神话试图解释“生与死”。简单来说,神话用变形来代替生命死亡的这一事实。实际上这形体迁化和心智移情的变形,就是富有生气的“再生”(注二六)。布库里雍顺就是通过这种隐藏的变形手法降世,才会更加地显现出他的不平凡和奇异性。意味着对现实拘囿的突破和征服,变形效果可以改变现实情境,而使当前的危机和困境立即丧失(注二七)。因此,布库里雍顺才会生而能言,体貌奇异,最后不费吹灰之力就取得了三姓之地,这完全是文学上的一种技巧所致。

另外,如果我们仔细阅读《三仙女》的内容,会发现有部分是运用“重复”的文学技巧。重复现象是口头传说风格的一个特点,在民间文学中,重复手法常用来回顾和强调故事中描写的重要形象或事件,他是口头传说中对用程度和细节描写之文学强调手法的运用。例如:在满族起源神话较长的说法中,最长、最明显的使用重复手法的情节就是:布库里雍顺所讲的他母亲受孕于天的故事,而这件事在故事的开头就已经以第三人称的方式叙述过了。马蒂·库锡把这种类型的重复称为“转述重复”,也就是:一种常见的方式是由诗人先叙述发生的某件事,然后再通过一个人物的口,使用原话或用原话复述出来。

查阅满族民间文学文集就可以了解到,这种“转述重复”手法在口头传说风格中占有重要的地位。在现存最长的满族民间传说《尼山萨满》中,这一特点表现得最为淋漓尽致。由此可知,“转述重复”显然是满族说书人广为采用的一种手法。然而应该注意的是:满族《三仙女》神话故事中的重复并不是逐字逐句的,而是渐进的。因为天神赐昭一事第二次重复是通过儿子的口,所以其侧重点就与第一次略有不同,不再那么集中在母亲身上。儿子没有详细 讲佛 库伦食果后的沉重感受,而是讲解了果子的来由,因此,重复不仅用来回顾和强调故事的中心事件,还可以为这个中心事件补充细节(注三○)。

总之,主题的重复与变奏最能击中听众或读者的心弦,因而激起内心深处感情的共鸣与解脱(注三一)。因此,当满洲人在叙述或阅读布库里雍顺感天而生的故事情节时,必定会引发其认同与自得的心理,因为,他们的始祖是具有如此非凡的降世背景的,并非一般人可以凌驾的。久而久之,“布库里雍顺”这个名字就会渐渐成为满洲始祖的代名词,成为所有满洲人所崇拜的对象。

六、结语

《三仙女》神话,从文化和宗教上所反映出来的是满洲人曾历经一段漫长的母系社会阶段,他们对萨满信仰的崇拜,表现在大自然〈山、川、湖、河…〉、禽鸟(鹰、鵰、乌鸦)以及有性生殖上。满洲人虽然武力强盛,但毕竟是少数民族入主中原,终难抵挡汉文化的入侵,所以又吸收了神仙道教的文化色彩。

其次,从政治上反映出来的是努尔哈齐亟欲统一所有女真部落及消灭明朝势力,而将“君权神授”思想推移至政治舞台上,以便进一步确立并巩固政权。在国家雏形初立之际,为了有效并迅速地掌握所有女真人的民心,满洲皇帝不断的运筹帷幄、网罗人才,并修纂官书。其中亦包括有宋代名臣范仲淹后代的范文程。范文程熟悉汉典籍中的始祖神话以及《实录》的体例,因此极有可能参与其事(注三二)。再者,从《三仙女》神话故事中的文字及内容来看,其优美简练和完整紧凑的功力,绝非初识汉文的满洲人所能为的。

综上所述,我们可以替这则神话下一个结论:《三仙女》故事所呈现的功能意义是一种“渐进式”的,它随着满洲人的社会演进及入主中原,不断地产生变异,这种变异“活化”了神话本身,使它具有超乎传说的时代意义。

七、注释

注一:富育光着 《萨满教与神话》 页二五三至二六四沈阳‧辽宁大学出版社 一九九○年十月第一版

注二:大清太祖高皇帝实录 页一至二 台湾华文书局

注三:宁昶英撰 《满族研究》:谈满族古神话中的民俗 页三九 第二期 总第二三期 沈阳、辽宁省民族研究所 一九九一年

注四:徐华龙着 《中国神话故事》 页二○一至二○二 沈阳‧辽宁教育出版社 一九九三年二月第一版

注五:孙绍先撰 《民间文学论坛》:上古女性神族 页五 第三期 北京‧民间文学论坛杂志社 一九九二年五月十五日出版

注六:刘小幸(彝)箸 《母体崇拜》 页一四三至一四五 昆明‧云南人民出版社 一九九○年五月第一版

注七:同上注 页一五二至一五三

注八:苑利撰 《民间文学论坛》:殷商与满族始祖神话同源考 页四○ 第四期 总第四二期 一九九一年十一月十五日出版

注九:陶阳、牟钟秀着 《中国创世神话》 页二五七 上海‧上海人民出版社 一九八九年九月第一版

注一○:朱眉叔等选注 《满族文学精华》 页二 沈阳‧辽渖书社 一九九三年六月第一版

注一一:文崇一撰 《中央研究院民族学研究所集刊》:亚洲东北与北美西北及太平洋的鸟生传说 页七七 第一二期 台北 中央研究院民族学研究所 一九六一年秋

注一二:郭淑云撰 《满族文化》:满族鸟崇拜文化探源 页一三至一七 第二○期 台北‧中华民国满族协会 一九九四年十二月二十五日出版

注一三:富育光撰 《民族文学研究》 满族灵禽崇拜祭俗与神话探考 页四三 第一期 总第三二期 北京‧中国文联出版社 一九九○年一月十五日

注一四:同注一一 页八五

注一五:同注八 页三七

注一六:同注八 页三八

注一七:马学良等编 《中国少数民族文学史》上 页七三 北京‧中央民族学院出版社 一九九二年一月初版

注一八:仁钦道尔吉等编 《叙事文学与萨满文化》 页二九○ 二九一 内蒙古大学出版社 一九九○年八月第一版

注一九:李澍田主编 《东北民俗资料荟萃》 页三三七 吉林‧吉林文史出版社 一九九二年十二月第一版

注二○:同注一 页一一五

注二一:程讯撰 《民族文学研究》:《三仙女》是女真族的古老神话吗? 页一一八至一一九 第四期 总第九期 北京‧中国文联出版社 一九八五年十一月十五日

注二二:季永海等着 《满族民间文学概论》 页七至八 北京‧中央民族学院出版社 一九九一年十月初版

注二三:松村润撰 《故宫文献》:满洲始祖传说研究 页五二 第三卷 第一期 台北‧国立故宫博物院 一九七一年十二月

注二四:同注二一 页一二四

注二五:董万仑撰 《民族研究》:论满族三仙女神话的形成与价值 页三三 第三期 总第七七期 北京‧中国社会科学出版社 一九九二年五月二十五日

注二六:古添洪等编 《从比较神话到文学》:中国原始变形神话试探〈乐蘅军〉 页一七○、一七四 台北‧东大出版社 一九七七年二月初版

注二七:同上注 页一七五、一七六

注三○:〔美〕斯蒂芬、杜兰特撰 《民族译丛》:满族起源神话故事中的重复现象 页四七 第六期 北京‧中国社会科学院 一九八二年十一月五日 胡冬朵译自《CentralAsiatic Journal》 一九七九年第二三期

注三一:利瓦伊史陀着 《神话与意义》 页二 台北‧时报出版公司 一九八二年一月一日初版 王维兰译自M.C.E. Scher

注三二:同注二一 页一二四、一二五

八、征引书目

(一)官书典籍

1、大清太祖高皇帝实录 台湾华文书局

(二) 专 书著作(均按作者姓名笔划顺序排列)

1、仁钦道尔吉等编 《叙事文学与萨满文化》 内蒙古大学出版社 一九九○年八月第一版

2、古 添洪 等编 《从比较神话到文学》:中国原始变形神话试探〈乐 蘅 军〉 台北‧东大出版社 一九七七二月初版

3、朱眉叔等选注 《满族文学精华》 沈阳‧辽 渖 书社 一九九三年六月第一版

4、利瓦伊史陀着 《神话与意义》 台北‧时报出版公司 一九八二年一月一日初版

5、李澍田主编 《东北民俗资料荟萃》 吉林‧吉林文史出版社 一九九二年十二月第一版

6、季永海等着 《满族民间文学概论》 北京‧中央民族学院出版社 一九九一年十月初版

7、涂华龙着 《中国神话文化》 沈阳‧ 辽渖 教育出版社 一九九三年二月第一版

8、马学良等编 《中国少数民族文学史》上册 北京‧中央民族学院出版社 一九九二年一月初版

9、陶阳、牟钟秀着 《中国创世神话》 上海‧上海人民出版社 一九八九年九月第一版

10、富育光着 《萨满教与神话》 沈阳‧ 辽渖 大学出版社 一九九○年十月第一版

11、刘小幸(彝)着 《母体崇拜》 昆明‧云南人民出版社 一九九○年五月第一版

(三)期刊论文

1、文崇一撰 《中央研究院民族学研究所集刊》:亚洲东北与北美西北及太平洋的鸟生传说 第一二期 台北‧中央研究院民族学研究所 一九六一年秋

2、松村润撰 《故宫文献》:满族始祖传说研究 第三卷 第一期 台北‧国立故宫博物院 一九七一年十二月

3、苑利撰 《民间文学论坛》:殷商与满族始祖神话同源考 第四期 总第四二期 一九九一年十一月十五日

4、孙绍先撰 《民间文学论坛》:上古女性神族 第三期 北京‧民间文学论坛杂志社 一九九二年五月十五日出版

5、郭淑云 《满族文化》:满族鸟崇拜文化探源 第二○期 台北‧中华民国满族协会 一九九四年十二月二十五日

6、程讯撰 《民族文学研究》:《三仙女》是女真族的古老神话吗?第四期 总第九期 北京‧中国文联出版社 一九八五年十一月十五日

7、富育光撰 《民族文学研究》:满族灵禽崇拜祭俗与神话探考 第一期 总第三二期 一九九○年一月十五日

8、〔美〕斯蒂芬、杜兰特撰 《民族译丛》:满族起源神话故事中的重复现象 第六期 北京‧中国社会科学院 一九八二年十一月五日

9、董万仑撰 《民族研究》:论满族三仙女神话的形成与价值 第三期 总第七七期 北京‧中国社会科学出版社 一九九二年五月二十五日

10、宁昶英撰 《满族研究》:谈满族古神话中的民俗 第二期 总第二三期 沈阳‧辽宁省民族研究所 一九九一年

作者:邓琪瑛 | 中国民俗学网