内容提要:科举时代,给予赴试举子经济上的资助,是国家人才选拔制度正常运作的基础。成化年间,以陈献章为代表的广东在地举人群体的不断壮大,引起了主持地方均徭改革官员的注意,成为举人路费出现的契机。举人路费在为士人科举生活提供保障的同时,也引发了一系列社会问题。随着赋役改革的推进,定额化成为包括举人路费在内地方科举经费的发展趋势,进而影响到科举取士的制度设计。从明代举人路费的演进过程,可以看到科举制度与赋役制度相互交织的历史,以及举人这一社会群体不断被形塑的过程。

关键词:明代举人/科举路费/科举定额/

明代嘉靖、万历年间,在浙江嘉兴府海盐县,兴起了一场以“均田均役”为主题的赋役改革运动。名为王文禄的举人在这场运动中尤其活跃,在面对改革阻挠势力时,做出了针锋相对的姿态。①其原因,他在递呈地方官员的书信中说道:“近有生员贺嶅,举呈均里,此法甚善。禄读其呈,为之挥泪。禄等每科水手路费凡百,皆出之民,不能为民一言之,以解民之苦。一贫儒肯言之,宁独无愧。嶅昔有田四五十亩。一役里长而废,贫极矣。”②此处反映的是具有低级科举身份的生员,因承担里甲之役而陷入贫困境地的事迹,与其相较,王文禄则能享受到数目不菲的科举路费,且这部分费用全由乡民承担,故让王氏十分愧疚。③我们注意到,随着明代中后期赋役制度改革的开展,在地方财政中,科举经费逐渐成为固定的支出。使王文禄自责的,正是与其举人身份密切相关的会试路费。从科举史的角度看,王文禄所代表的举人群体,是科举制度发展至明朝所产生的新事物。尽管在此前的唐宋时期,已有类似举人群体的存在,惟至明代,才给予该群体经济、政治、社会角色等方面的制度定位。王文禄的愧疚,表明了科举士人对其社会经济身份的自觉。

有关科举经费的研究,前有杨联陞开启先河,接踵者也有不少新的发现。④从研究时段上看,唐、宋、清均有专门研究,而明代的讨论尚不多见。就研究视角而言,则以科举史或经济史各自出发者为多,缺乏对二者相互关联及过程演进的观察。⑤至于以货币形态出现于明代中后期地方财政体系中的科举路费,尽管已为学界所熟悉,但其产生的时间与背景,及其出现后的社会影响等问题,仍待进一步阐释。有鉴于此,本文以明代举人的科举路费为主题,在梳理其历史演进的基础上,进一步考察其社会影响,以期能够丰富明代科举制度与明代国家社会关系的认识。⑥

一、“成化以前未有给也”:举人路费产生的时代背景

揆诸史实,唐宋以来的国家与地方,已有对举子赴试的各种资助。宋代科举人数的增多,使得地方社会中出现了一个类似明代举人的群体,当时的政府从科考、仕宦以及赋役优免等方面给予该群体一系列关照。⑦明代对举人群体的制度安排,实为此前科举社会发展的结果。洪武三年(1370)开科取士,规定“乡试中者,行省咨解中书省,判送礼部,印卷会试”。⑧洪武十七年颁布的“科举程式”(以下简称“洪武程式”)进一步明确:“中式举人,出给公据,官为应付廪给、脚力,赴礼部印卷会试。”⑨

不过,活跃于明代正德、嘉靖年间的广东南海人霍韬有这样的论述:

举人路费,成化以前无有给也。自张东所抱重不轻应试,巡抚朱公檄有司劝之驾,赆之路费银十二两,遂著为例。凡举人赴试,官给银十二两。正德己卯,毛鸣冈巡按加银十六两。凡乡宦赴京,有司劝赆水手四名,银五十两,皆厚之道也。嘉靖辛卯,吴允祥巡按加举人路费银四两,总合为二十两,尤厚也。⑩

霍韬认为,广东地区的举人路费是成化以后方才出现的事物。以白银给付的举人路费,与明初确立的科举资助体系,确实在形式内容上有明显差别,这也反映出明初科举与赋役制度互为影响的辩证关系。

明初地方对于举人应试的支持,是与洪武时期的国家形态相适应的。这一点,可见于当时对地方乡饮礼的改造。经历了元初废除科举的停滞后,自元末开科,乡饮礼在不少地区已逐渐恢复了原来的科贡传统。(11)但这一功能,至洪武十六年所颁布的《乡饮酒礼图式》,已基本消失。乡饮之礼成为习读大明律法的地方教化工具。(12)地方对于科考的资助,则随着洪武十四年后地方“黄册—里甲”体系的建立,被纳入地方赋役体系之中。上文提及的洪武程式规定“官为应付廪给、脚力”,其中的“廪给”,指的是廪米一类的钱粮资助,“脚力”则是由官府佥派役力。“廪给”应该是从地方存留中支取,属于赋的部分。(13)“脚力”则是由驿传提供,属于役的部分。至嘉靖年间,这一规定得到重申,对象也严格控制为新进举人。(14)

可见,从洪武时期的科举资助体系,再到霍韬所提到的“举人路费”——即朱英所推动的均徭法改革后的产物,(15)经历了实物、力役向货币形态转变的过程。这一过程,由于早期史料的缺乏,在此无法把握太多的细节,不过我们可以从下面两个趋势来加以理解:一是地方赋役制度的变化。洪武十七年程式中的廪米与脚力,一开始都不是里甲正役的内容。(16)随着明代社会的发展,里甲承役范围的扩大,地方科举的措办逐渐成为佥派里甲的常项。(17)而随着永乐迁都后路程的增加,势必会加重地方科举资助的成本。二是明代科举制度发展中出现的问题。正统年间国家财政的紧张,使得原本作为落第举人重要收容场所的国子监廪膳难支。(18)正统十三年(1448),山东单县举人秦纮正在监读书,因当时月粮已停,贫窭尤甚,每月止用银6钱,以易薪米。(19)为减轻京储压力,从正统十四年开始,朝廷开始有选择地遣送国子监中的举人回原籍依亲读书。(20)景泰年间,为了增加国帑,国子监又成为民间纳赀子弟的进身之所。鱼龙混杂的局面,使得原本在监的举人也不愿寄监读书。(21)于是,一个长期游荡于国家与地方之间的举人群体逐渐形成。按照规定,这些居乡举人必须定期回监报到以参加会试。(22)往返漫长路途所产生的费用,遂成为举人们需要面对的问题。

上文提到的秦纮,于正统十二年赴京会试,但路费需要贿赂地方官员才能获得,在与其不和的县学教谕的干扰下,县丞最后发放了不及往年1/10的宾兴盘缠。景泰元年(1450)秦氏再次赴京应考,又因与县令有隙,最后依靠借贷而来的7两白银方才成行。(23)从这一较早的事例中,可以看到洪武程式的变化。官府所发放的路费,应该是对原本“廪给”部分的折银,所以其动支必须经过地方官之手。类似情形,如天顺年间出任河南同知的陈恕,曾有动用宾兴银、坊扁银兴修地方道路的事例。(24)由此可知,在举人路费名目正式出现以前,地方上虽有相关的科举经费,但存在挪用和克扣的情况,对于数科不中的举人而言,获得的资助并不稳定。

以上的情况表明,随着地方赋役制度的变化与正统以后居乡举人数量的增加,二者的交汇成为明代国家必须正视的一个问题,即如何在地方财政中为举人做出相应安排,以确保地方赋役制度与科举制度的正常运转。

二、“抱重不轻应试”:举人路费出现的契机

根据霍韬的说法,成化年间广东地区举人路费的出现,缘起于朱英对“抱重不轻应试”举人张东所的关注。在此不妨以该事件为线索,进一步说明举人路费出现的契机。

张东所,名诩,字廷实,广东南海县人,成化十年(1474)乡试中举后受业于陈献章门下,10年间不赴会试。成化二十年进士登第后,疏乞归养,隐居林下20年。(25)“抱重不轻应试”是外界认为张诩长期悠游林下的原因。对此,张氏解释“抱重”实质为“抱病”:

胎禀素弱,自结发即感内伤之症,故自幼至壮,自壮至今,外之状貌虽若壮浪,内之精神实多亏损,遇欲既不能谨其节,求医复不幸失其真,岁月侵寻,驯至不可救药,皆自取也。所冀死中求活,害处生恩,专静以怡神,内视以固本。所以居常少接人事,庆吊或至不通,诵读不敢吾伊,惟事默识。出入不能徒步,须假肩舆,年未半百,目昏齿摇,偻然如一翁也。(26)

不过,在黄佐为《东所先生文集》所作的序文中,对张诩的行迹也有如下描述:“当白沙倡道东南,先生首往从游,或又以为吟风弄月,寻乐于黄云紫水间,非知先生者也”。(27)黄佐本意是要说明张诩有所“抱重”,却也反映出其10年的举人生涯中,尚没有到“出入不能徒步,须假肩舆”的地步。所以“抱病”应该不是张氏长期在野的主要原因。

要真正理解张诩的态度,必须注意到其师陈献章的影响。作为明代儒学心学转向的开创者,思想史脉络中的陈献章已为学界详论,(27)在此只就其与本文主旨相关的科举经历做一说明。陈献章于正统十二年考中乡试,次年入京赴会试,中乙榜,并入国子监读书。(28)成化二年,陈献章接受知县钱溥的建议,以举人身份再次入监。在监期间,陈献章暴得大名,时人视其为“真儒复出”。成化五年,满载时誉的陈献章再次下第,促使其彻底结束了科考生涯,“杜门却扫,潜心大业”。陈献章的落第,引来朝中一片惋惜之声。成化六年,翰林院编修陈音请求起复陈献章,结果被朝廷以举人不合征聘例为拒。(29)成化十四年,时任广东布政使的彭韶再次要求朝廷征召陈献章,(30)朝廷虽然允准,却为陈氏婉拒。成化十八年,两广总督朱英上疏举荐陈氏。是年九月,陈献章应征赴京。

陈献章迟迟不肯赴试,学者认为其是出自士大夫出处与行道的一贯考虑。(31)但如果将其举人身份置于前文所述的背景中去考虑,恐怕除了“形而上”的部分,陈氏尚有“形而下”的顾虑。在朝廷对彭韶奏疏的回复中,可以看到成化三年陈献章历事期满,不待听选,向通政司索要路费盘缠,后由顺天府发放引照放回之事。(32)旧事重提,似乎表明朝廷对所谓的“高世之儒”仍有异议,而通过此事,也可见“路费”对于当时士子的重要性。成化十二年前后,陈献章在与友人谈及出仕问题时,作诗“玩世吾何有,长途马不存”以明志。这样一种抒发,既可以看成诗人力有不逮的一种比喻,但又何尝不是对进京路途遥远的一种忧虑?所以,也只有在地方大员再三举荐以及朝廷以礼起送赴京的情况下,陈献章才决定再次入京。这不仅仅是“礼送”所体现出的尊重,更重要的是,此次赴京,应当无需再作路费方面的考虑。

陈献章以举人身份长期居乡,门下拜谒求学者日众,所收弟子中便有不少举人,如南海县人陈庸,成化十年举人,闻陈献章之学遂与从游,张诩便是由其引见。在陈献章的影响下,陈庸归隐林下30年,不赴科举。(33)广东番禺人,弘治五年举人陈昊元,昊元弟昊贤、昊贤子其具,俱举人,均仕而后早退。(34)更有一些士子在见到陈献章后,便绝意科场,如南海人冯载,弱冠补邑庠生,后从学于陈献章,遂弃举子业;(35)谢祐,广州府庠生,随陈氏游后亦弃举业。(36)可见,不仅是陈献章本人,其弟子门生在躬行其道的同时,也逐渐放弃了科举求仕的道路。(37)故对于敬重白沙学问的地方官员而言,不仅要劝说陈献章入仕,更要敦促其举人弟子赴试。

由此看来,成化年间朱英设立举人路费,绝非只为张诩一人,而是注意到越来越多居乡举人不愿赴试的现象。这一群体在广东地方,尤以陈献章为中心的举人士群为代表。因此朱英借助朝廷起用陈献章的机会,进一步对其举人弟子们加以劝导。成化十九年,即陈献章启程赴京的第二年,长期未参加会试的门人张诩、林光等人也纷纷赴京赶考。

从朱英为陈献章弟子的赴试安排中,我们尚能看到洪武程式的具体实践。成化十九年七月,陈献章颇为器重的门人林光,在朱英的催促下匆匆赴京参加会试。在与同门的书信往来中,林光提到了赴试的情况:“六月十九日往苍梧,至七月二日人见都宪,非特不允所请,又特行下文布政司及县府,差承差一人,令本县具夫马船,坐促起行。”(38)从信中提及的“令具夫马船”“差承差一人”的内容来看,此次赴试应当为佥派脚力。所以,作为均徭法改革的内容之一,举人路费应该就是对洪武程式中“力役”部分折银化的结果。如果说新进举人有洪武程式作为赴试的保障,那么举人路费主要就是为数科不中的旧举人而设立的。

除经济因素外,举人路费的设立其实还包含着更重要的政治意义。弘治年间,赴试路途更为遥远的贵州地区也出现了针对举人路费的安排。嘉靖《普安州志》载:

弘治元年,贵州佥事吴发下茴银一百两,正德三年提学毛发下茴银一百两,给放本卫殷实之家,每两每月取息二分。……每新中举人每名支茴银一十五两作路费,旧举人支茴银三两作复班盘缠。(39)

对此,吴倬解释道:

贵州一省,极在边荒,苗僚杂处,民不知学,是以各学生徒悉于军士中选补。军士疲惫,为父兄者多不能自救,子弟日求衣食尚有不给,欲其专事文墨难矣,又况科贡盘缠无由措置,虽得科贡者,亦不知重。(40)

根据文献记录,弘治之前,普安州共考取举人21名,其中有6人始终未仕。这6人中,1人为民籍,其余5人均为军籍。(41)而且在吴倬看来,迫于经济困境,边远地区的举人不仅无法赴试,进而发展到对已获得的科举身份缺乏认同而“不知重”的地步。这样一种“不知重”的状态,在此后所爆发的“宸濠之乱”中达到极致,居乡举人在这场叛乱中扮演了重要角色。(42)所以,在地方财政中设立举人路费,为举人们提供稳定的赴试资助的行为,尚内含着明代国家再次控制举人群体的考虑。

三、“徭役之病,莫病于举人赴京”:明代赋役体系中的举人路费

作为均徭法改革的产物,举人路费不仅在形式与内容上具有赋役制度的一般特征,更因科举制度的影响,对明代地方造成了更严重的问题。对此霍韬评论道:

若递年徭役之病,莫病于举人赴京,索预编人户。……盖徭役往年审编之法,凡田一顷编银五两。若惟征银在官,则民甚便利矣。然有力差焉,如库子、廪给之属,田五顷编廪给一役,审编之例,银二十五两而已矣。及其供役也,有用银百余两者。田二顷,编库子一役,编银十两有零而已矣。及其供役也,亦用银百余两。故奸民凡遇徭差之年,即贿奸吏,营充预编人户纳预编银,则各色重役可以暗嫁于愚民之无求者矣。举人、乡宦亦利预编,何也?凡田一顷,正例银五两,举人赴京路费例银二十两,该田四顷,彼若索之预编人户,可倍取焉。预编徭户宁倍输于举人、乡宦,毋供役于廪给、库子。盖轻一分则宽一分之策也。惟奸民多营预编,则愚民必多受苦役,利在举人、乡宦,祸及良民,甚不可也。(43)

由于均徭法中仍然有银差、力差的存在,使得“库子、廪给”这些重役在编银数目和承役的实际支出上存在4倍甚至10倍左右的差别。又因为编审并非“征银在官”,胥吏在预编时,便会接受奸民的贿赂,将重役暗嫁于愚民、良民。举人则在此过程中乘机勒索以求轻役的人户,以获取更多的编银。显然,举人路费的出现,刺激了举人对于白银的贪欲,使其在地方赋役关系中扮演了一个并不光彩的角色。

有的地方民户为完纳举人路费,甚至出现了鬻儿卖女的情况:“新淦潘君九思,既中乡试,邑令为派里甲,助公程费北上。有一里长鬻子封官。潘知其事,立召其人,尽返所具金,为赎其子。”(44)潘九思中举时间为嘉靖十三年(1534),此时江西均徭法行之已久。(45)尽管自封投柜的形式避免了胥吏操控的弊病,却仍使得里长累赔破家,给地方百姓造成了巨大的经济负担。

初期的举人路费存在额数不定的情况。霍韬指出,“南海一邑,岁之应试举人,新旧百名有零,编田四百顷,则缺四百役,是举一年四百役之苦,倍堆于愚民之身也。愚民良民不重可悯乎?”(46)可知此时路费编审的对象几乎包括了整个地区的居乡举人。南海一地,居乡举人便有百名之多。如果按照嘉靖年间广东所定20两白银的给付标准,3年间仅账面上便需科派白银2000两之多,遑论举人倍取的情况。所以,举人路费的定额化便成为编审的趋势。

隆庆四年(1570),举人出身的叶春及主政福建惠安,在其著名的《惠安政书》中对地方举人路费的编审做了明确规定:

新举人约以四名为率,每名旗扁贺礼等项银八两,共三十二两,每年一十两六钱六分六厘七毫。旧科举人约以二十名为率,每名盘缠银三十两,酒席五钱,共六百一十两,年征二百三两三钱三分四厘。(47)

上述安排,在大约完成于嘉靖二十六年前后的《惠安县志》中并未见到,举人路费的支解仍混于里甲的应役经费中。(48)叶春及莅任后,不仅将举人路费明确开销,并对额数也做了相应规定。其中“新举人约以四名为率”,当是参考了嘉靖以来惠安历科乡试的最高中举人数,(49)“旧科举人约以二十名为率”,则是对受资助的举人人数进行了限制。

不过,举人路费所引发的问题并未就此解决。在明代后期一条鞭法规定的地方财政体系中,我们看到与举人路费相关的名目费用不断涌现。南直隶下辖的苏州府吴江县,万历三年(1575)编审时,定“中式举人牌坊酒席银二百一十七两,分三年加编,会试举人盘缠银一百八十两”。至万历六年,又在原来基础上加编“宴待会试举人及进士贡生旗扁、花绢、酒席、贺礼银一百六十四两五钱七分五厘八毫”等项。在万历四十七年编订的赋役全书中,虽然将征派项目合并为“府县饯行会试旧举人约十六名,合用酒席盘缠银四百八十两”,(50)但如果将其中的酒席盘缠银扣除万历六年加增的部分,在编的举人路费盘缠仍有300两之多,较万历三年几乎增加1倍。

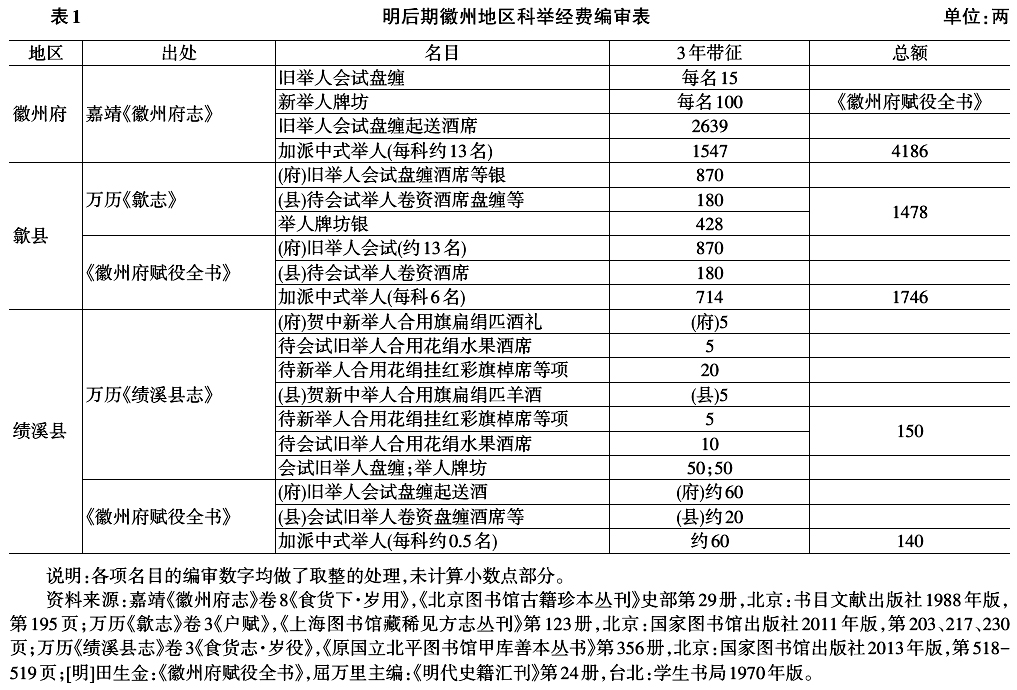

或许正是因为不堪于递年增加的科举费用,一些地区开始规定举人路费的资助年限。(51)扬州府考虑到各地会试举人数量多寡不一,难以按额数征派,所以在万历四十三年重订赋役成规时,将全府的科举经费统一征收,遇有会试及中式者再予支取。(52)至明朝末年,由于三饷加派,举人路费的实际支出情况已大打折扣,如崇祯《清江县志》反映,原编会试举人水手银80两,因解充练饷之故,半裁至40两。(53)为了更具体地反映地方赋役制度演进与举人路费之间的关系,下面以徽州府为例,将其于嘉靖年间至万历年间的部分情况制成表1:

通过表1可以看到,嘉靖年间徽州府的举人路费及牌坊银的安排是按人头计算的,并且没有定额,容易出现滥支滥派的问题。故在万历末编订《赋役全书》时,“议定乡会中式牌坊旗扁坐班等项定额带征”,且“议定合属遗才科举盘费等项额派带征”。(54)地方存留、解府支给举人的各项费用也得到了归并与裁汰,这一点在绩溪地区体现尤为明显。歙县地方则是裁减“原议乡会试浮额银共一千零一十四两,免入编数”。(55)原本的牌坊、贺礼等银被列入加派项目中,其中坐班复监一项,显然是应对举人会试必须复监的要求。另外,我们注意到,加派中明确注明了举人额数,这与此前徽州府乡试的中举情况也较为符合。(56)

尽管举人路费在文献中的记载纷杂,条目繁多,但其演变并非无迹可循。如果我们对照洪武程式关于举人资助的规定,便能够注意到,此后一系列改革大体仍是以“廪给”与“脚力”二项为依据。“脚力”在明初属于杂役,落实于驿站中佥派的人夫。举人路费在均徭法中的出现,实质上是将杂役中针对脚力部分的折银。所以在地方文献中,举人路费又常目为“举人水手银”“举人马夫银”等,其编审也往往列于杂役或者均徭项下。花红、酒席有时会见于里甲项下,应该是“廪给”形式的延伸。从均徭法到条鞭法的递进中,里甲、均徭、杂役的区分不再明显,因此在后期编订的赋役全书中,将之前所有支出合并为一项。而坊银、坐班、贺礼等视为加派,故三者并不包含于洪武程式的内容中。

四、“吾党家居,资乏廪膳”:举人路费与经济实况

举人路费对举人的赴试以及生活究竟产生了怎样的影响?上文的分析毕竟是基于地方赋役数目的考察,与历史实际的关联仍有待考量,所以有必要结合一些具体史实来展开进一步讨论。

广东香山人黄佐,于正德五年(1510)中乡试,以所得百金给家费。(57)而在嘉靖年间所编撰的《香山县志》中,则记载着“司府备用并会试举人水手共六役半,编银六十五两”。(58)两者比较,黄佐乡试中试所得远超规定数目,原因可能是黄佐所得尚有牌坊银等项,另一可能便是举人在路费上的实际所得与编审的数目并不会完全吻合。又如直隶容城人杨继盛于嘉靖二十二年中顺天府乡试,得会试路费银30两,不过其将这笔费用替兄长捐了一个散官。(59)四川梁山县人来知德于嘉靖三十一年以《礼》经中乡试,县令何公作兴百金,以为资助。(60)然而由于梁山地方百年乏科,地方财政竟未见有相应的编审之例,(61)所需路费、牌坊等均需里甲临时支办。来知德以连累间里而辞,地方官员最后仍以盘费30两为助。(62)隆庆二年戊辰,来知德受友人邀约游吴,“附一商船,商待之甚勤,意欲九江说关也。先生初不知,比至九江,商方言其故。……以诗投之主司,尽免其税。”(63)可知举人赴试或外出,还可借助科举身份免除随船货税,从中获利。同样的事例又见苏州吴县人周顺昌,忆其应试北上时,“有商人赠以厚赀,希望能随船载货,以免沿途商税,计酬仪可百金,周氏固却之”。(64)常州府武进县人唐鹤征“丁卯乡荐,与听鹿鸣,既归,燕与按院,复燕于府,每燕率费数金,且侑以花币,给以坊价,诸使者旗匾礼币又交错焉。则知上而登甲第,下而领岁荐,率称是矣。以一人计之,不下二百金。夫二百金,中人二十家之产也”。(65)

从上述几个事例看,举人路费的实际获得与地方编审的数目会有所出入。在四川与河北路途悬殊的两地,均以30两作为盘费。新科举人中式后,除路费外,还有牌坊银的发放,两项所得大概在百两左右。并且举人在赴考路途中,凭借其科举身份,也会有些额外的收入。而在一些经济发达地区,新科举人所得,更是高达200两之多。

不过上述费用,大部分是针对新科举人的安排,毕竟牌坊银两只发放1次,花红鹿鸣等宴也是至3年试期才会举行。对于大多数举人而言,能够会试联捷者毕竟在少数。(66)新科举人一次性收入不少,但若此后长期奔走于科场之中,花费也是相当可观。上文提及的直隶容城人杨继盛,在会试不利的情况下,曾有人国子监的打算。初步估算,3年所计大约需耗费200金,其兄长在经济压力下,遂与其分家析产。(67)嘉靖年间湖北黄安人耿定向,在其《观生记》中,对进士及第前的经济状况,也是多有着墨:

三十年辛亥,我生二十八岁。同公甫肄业慎独楼。夏迁天窝僧舍。秋,余率族人应践更役

于公。

三十一年壬子,我生二十九岁。乡试中式。……冬与计偕,囊十金为赆。

三十二年癸丑,我生三十岁。正月至京师,仆二皆病,其一死。会试下第,三月归自京师。……初与计偕,例得乘传,既至京,里中入觐者,赠卷约共三四金,足给薪米费。是岁同年周子徵第,资余赁骑,前囊十金为赆者完之,归。

三十五年丙辰,我生三十三岁。会试中式。……自家抵京至揭晓日,费未及五金。(68)

耿定向进士及第前,虽有生员身份,依旧要在地方服役。乡试中举后以10两白银赴会试,由于是新科举人,路途上能借助驿站的便利。至京师后,得地方官员襄助,归途则由同年资助,以至于地方筹办的路费分文未动。第二次赴试,在极尽节俭的情况下,总共花费不到5两白银,可见经济情况并不宽裕。(69)

嘉靖时人王世贞曾对进士及第后一年的花费有过观察,其多者可至六七百金,节俭者亦需百金左右。(70)这样的支出,显然是一名举人无法承受的。与生员相比,举人虽然在赋役方面有更多的优免权,(71)但随着地方赋役改革的推进,占有大量土地并获取免税免役的红利也在减少。(72)正因如此,在海盐举人王文禄力推改革的同时,便有举人站到了其对立面。(73)此外,相对于学校廪生有规定的膏火银领取,(74)举人在地方上并无固定收入。

所以,我们在一些史料中,既能看到举人嚣张跋扈的记载,也能发现举人穷困潦倒的境况。对此,万历二十八年顺天府乡试解元,以举人身份终老的赵维寰对这一游走于国家与社会之间的群体有如下的自白:

余谓吾党家居,学问日疎,志业日舛。横者要结当道,搏噬乡间,卑者乞贷樗蒲,混迹无赖。皆此身放浪,靡所激扬之故。严之考察,以纠其邪而翼之进,未为苛也。惟是士也,而当吏之察,则先是所为造就之者,亦当有以服其心。儒巾丝绦既同,子衿青衫似矣,而仍与明经上舍等,岂考察服饰乎?且士一登贤书,交游渐广,费若乡绅,而资乏廪膳……窃谓礼臣当条上一议,必先为之更服制,设馆俸,而后以考功法绳之。冠以进贤而去其翅圆,领则青地蓝缘,束以软带。而馆俸则责成县令,差其贫富为裒益焉。上贫者岁百二十金,渐约之至六十金止,家在五千金以上者,复徭役如其应得之数,而俸免给焉。夫士服、俸两优,亦既居然具官体矣。(75)

在赵维寰看来,居乡举人之所以成为乡党评议的不良群体,最主要的原因还在于举人的经济地位缺乏保障,如果能够在经济上以馆俸的形式每年资助贫困举人120金至60金不等,则可保证地方举人有较为体面的生活,洁身自好,并改变其在地方上的恶劣影响。

总体而论,包括举人路费在内的地方科举支出,虽然自明代中期以来,有不断增加的趋势,但并不能保证举人个体拥有优渥的经济生活。虽然有学者指出,明代后期地方科举消费有奢靡化的趋势,但仍需区分支撑“抡才大典”的科举经费与“身陷其中”的科举个体经济地位之间的差异。

本文以举人路费为研究对象,结合学界关于明代科举史、赋役史研究的既有成果,进一步梳理了举人路费演变过程中所内含的历史情境,希冀能够达成将科举制度置于社会与国家中加以通贯理解的目的。

从国家层面来看,检验科举制度完善与否的一个标准就是国家对科举士子的资助程度。唐代对于举子赴试的支持主要来自地方,但并不稳定。进入宋代,从国家至民间,各类资助初具规模,但仍无明确规定。由元入明,举人赴试正式成为国家赋役制度所承担的固定内容。在明中期以后的社会转型的过程中,举人路费的支销随着财政体系的转型得到重新定义。从州县至府、布政司及中央,包括举人路费在内的科举经费有了完整的体系支撑,较之前代更为系统稳定,并直接为清代所继承。

与“原额主义”(76)构成明代地方均徭改革这一背景相呼应的是举人路费演进中的“定额主义”趋势。我们注意到,至明代中后期,地方科举人才的培养中,也呈现出明显的“定额主义”趋势。至清代,地方文献中关于学额等级的划分已经十分细致与明确。这样一种变化,学界虽有不少清晰描述,但较少注意到其与科举经费定额化之间的关联。(77)甚至可以认为,人才选拔与经费资助的定额化,是科举制度从唐走向清的一个重要趋势。

从国家与社会关系的角度来看,举人群体是科举制度发展到明代的产物。但随着明代历史的推进,国家逐渐无力承担该群体的管理成本而将其放归地方,从而形成了数量可观、长期徘徊于国家与社会之间的科举群体。包括举人路费在内的一系列科举经费的制度设计,主要目的在于实现国家对于举人群体赴试、入监等的管理,从而确保科举制度以及官僚体制的正常运行,同时也让整个社会付出了不菲的成本。尤其是新科举人、进士,从国家到地方,所受待遇极尽显华。相较于此,旧举人的经济状况却并不理想。所以,在大部分举人身上,“仕”的痕迹并不明显,“游”的气味却相当重。在国家视野里,举人成为“武断乡曲是闾右之豪也,嘱托行私是墦间之乞也,违法取利、包揽钱粮是市侩之事也,把持官府、侵害小民是虺蛇之毒也,捏造歌谣兴灭词、讼是穷奇之奸也;至于群居赌博,穷昼夜混良贱,此又其无行义之尤者”。(78)可见,尽管有如王文禄这样能够为民请命的举人,却无法摆脱国家对这一批日渐脱离管控的士人群体的不良印象。明代举人群体所反映出的意识形态淡化、政治身份缺位、经济保障缺乏、社会责任淡漠等问题,在当下中国知识群体中也有不同程度的表现。

注释:

①[日]滨驰俊:《围绕均田均役的实施》,刘俊文主编,栾成显、南炳文译:《日本学者研究中国史论著选译》第6卷,北京:中华书局1993年版,第203-207页。

②[明]王文禄:《百陵学山·书牍》卷2《答范二府书》,上海:商务印书馆1938年影印本。

③按,天启年间编撰的《海盐图经》中有关于地方举人会试费用的记载:“起送会试举人酒席盘费卷资府银三十五两,县银二十两四钱,会试举人水手银五十六两”,总计大概在百两白银左右,与王氏所言相符。参见天启《海盐图经》卷5《食货篇第二上》,《四库全书存目丛书》史部第208册,济南:齐鲁书社1996年版,第419页。

④这方面研究的开拓之作,当属杨联陞《科考时代的赴考旅费》(《清华学报》(台北)1961年第2期)一文。其后,刘琴丽《唐代举子科考旅费来源探析》(《云南社会科学》2007年第4期)、林岩《宋代举子赴考的旅费问题》(《中华文史论丛》2012年第4期)等就唐宋科举经费展开讨论。有关明代科举经费讨论,参见赵子富《明代学校与科举制度研究》,北京:燕山出版社2008年版;毛晓阳、金甦《明代科举宾兴考述》,《井冈山大学学报(社会科学版)》2012年第1期。此外,也有注重国家整体设计,考察国家、地方对科举经费管理的研究,参见李世愉《科举经费的支出及其政策导向》,氏著:《清代科举制度考辨(续)》,沈阳:万卷出版公司2012年版,第16-35页;徐毅《明末清初的科举消费与科举经费》,《中国经济史研究》2013年第1期。

⑤从经济史角度讨论科举经费的有唐文基《明代赋役制度研究》(北京:中国社会科学出版社1991年版),但其更侧重于史料整理。日本学者岩井茂树注意到明代中期以后地方赋役改革从原本的力差中析出举人路费项目的现象,不过也未展开讨论,参见[日]岩井茂树著,付勇译,范金民审校《中国近世财政史研究》,北京:社会科学文献出版社2011年版,第299-300页。

⑥从国家—社会关系出发讨论科举制度展开的实践,可参见钱茂伟《国家、科举与社会:以明代为中心的考察》,北京图书馆出版社2004年版;钱茂伟《明代的科举家族:以宁波杨氏为中心的考察》,北京:中华书局2014年版。

⑦具体体现为:政治上,得解及免解举人可以免除本人的丁役和差役负担,可以直接与州县官相往来,对地方民生及国家政策方针,均可上书发表自己的意见;经济上,得解举人赴省试时,国家与地方会予以资助,并且得解举人即使终老布衣,其政治地位和社会身份也较一般民众为高。参见何忠礼《南宋科举制度史》,北京:人民出版社2009年版,第69页。

⑧正德《明会典》卷77《学校二·科举·会试》,《景印文渊阁四库全书》第617册,台北:“商务印书馆”1986年版,第745页。

⑨万历《明会典》卷77《礼部三十五·科举通例》,北京:中华书局1989年版,第448页。

⑩[明]霍韬:《渭厓文集》卷10《两广事宜》,《四库全书存目丛书》集部第69册,济南:齐鲁书社1997年版,第321页。

(11)申万里:《宋元乡饮酒礼考》,《史学月刊》2005年第2期。

(12)邱仲麟:《敬老适所以贱老——明代乡饮酒礼的变迁及其与地方社会的互动》,“中央研究院”历史语言研究所编辑委员会编:《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第76本第1分,台北:“中央研究院”历史语言研究所2005年印行,第1-79页。

(13)明初地方官长的俸禄支付,主要是实物形式,由存留粮中支发,其中也包含了供应地方学校师生的廪膳米(参见唐文基《明代赋役制度史》,北京:中国社会科学出版社1991年版,第64页)。参考这一情况,尽管尚无直接史料支持,明初举人赴试所需的“廪给”应当也是从中支取。

(14)万历《明会典》卷148《驿递事例》(第762页)载:“凡新科举人,各巡抚每名填给勘合,应付口粮脚力”。这是针对当时滥用驿传所做的规定。

(15)《明史》卷178,北京:中华书局1974年版,第4740页。

(16)梁方仲:《论明代里甲法和均徭法的关系》,氏著:《明代赋役制度》,北京:中华书局2008年版,第467页。

(17)康熙《琼山县志》卷3《赋役志》(《日本藏罕见中国地方志丛刊》第13册,北京:书目文献出版社1990年版,第425页)云:“都里旧例,止输物料,给差使。景泰后,凡百官需,悉令出办,凡岁祭、表笺、乡饮、科贡、料价、夫马等项,民苦之。”

(18)举人会试落第入监肄业的规定,最早见于洪武十八年(即洪武十七年再度开科之后),此后遂为定制。参见吴智和《明代的儒学教官》,台北:学生书局1991年版,第25页。

(19)[明]秦纮:《秦襄毅公自订年谱》,北京图书馆编:《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第40册,北京图书馆出版社1999年版,第38页。

(20)[明]俞汝楫:《礼部志稿》卷69《举人坐监例》,《景印文渊阁四库全书》第598册,第156页。

(21)当时人谓:“祖宗设立太学,非举贡暨勋胄恩荫不许滥入,自事例一开,廪、增、附不已,遂滥及青衣、发社及斥退者,岂太学为不才之逋逃薮与?至民间俊秀,大半富商大贾之儿,荡子顽童但入微赀,皆占成均之籍。夫郡县之士必试以经术始人黉宫,今身未成童,目不识丁者,皆可骤躐贤关。是虎闱重地反不如党庠术序之有选择也。”参见[明]卢上铭、冯士骅《辟雍纪事》卷13,《四库全书存目丛书》史部第271册,第291页。

(22)正统三年,时为南国子监祭酒的陈敬宗便针对举人复班,做出只准告假45日的规定(参见[明]黄佐《南雍志》卷3《事纪》,首都图书馆编:《太学文献大成》第1册,北京:学苑出版社1996年影印本),但收效甚微。此后遇有监生拨历之需,往往无人可用。如弘治末年南国子监祭酒章懋所奏:“近又该南京户部题准事例,合用监生三百五十名,前去后湖清理黄册,除别项差占外,尽行拨去,止及前数之半,而堂舍顿空,每班止余举人三五名而已。其举人一行,节该南京礼部札付,开送新旧举人共该六七百人,又多顾恋家乡,不肯前来坐监,罚虽严于违限,彼亦视为泛常。直至会试及期,方来告请起送,逮其下第,又复还乡”(参见[明]章懋《枫山集》卷1《奏修举学政书》,《景印文渊阁四库全书》第1254册,第8页)。至万历三年,朝廷重申“两京各省举人有未经入监及监事未毕告回原籍者,俱限三个月内起送到部,发监肄业,其愿入南监者,仍赴该监依期起文会试。若未经入监,虽有原籍起送公文,不准入场”(参见俞汝楫《礼部志稿》卷23《凡应试》,《景印文渊阁四库全书》第598册,第435页)。

(23)秦纮:《秦襄毅公自订年谱》,第37-38页。

(24)[明]焦竑:《国朝献徵录》卷93《开封府同知陈恕传》,《明代传记丛刊》第113册,台北:明文书局1991年版,第607页。

(25)[清]阮榕龄:《白沙门人考》,《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第40册,第559页。

(26)[明]张诩:《东所先生文集》卷1《奏疏·辞免起用兼乞养病疏》,《四库全书存目丛书》集部第43册,第363页。

(27)黄佐:《东所先生文集序》,张诩:《东所先生文集》,《四库全书存目丛书》集部第43册,第352页。

(28)侯外庐等主编:《宋明理学史》(下)“第6章”,北京:人民出版社1997年版。

(29)阮榕龄:《编次陈白沙先生年谱》卷1,《陈献章集》“附录2”,北京:中华书局2012年版,第804-805页。下文关于陈白沙生平的论述,若无特别说明,主要据此年谱,不再注明。

(30)“献章乃科目铨选之人,不系山林隐逸之士,查无征聘监生事例诏征等”。参见《明宪宗实录》卷77,成化六年三月庚寅,台北:“中央研究院”历史语言研究所1966年校印本,第1491页。

(31)关于彭韶上书举荐陈献章的时间,记载向来不一。前揭阮氏《编次白沙先生年谱》谓彭韶上疏时间为正统十八年壬寅,此说本自张诩所撰《行状》(《陈献章集》,第823-824页)。黄淳《白沙先生应诏录》则记在成化十五年壬寅(《陈献章集》,第886页)。按,成化十五年为己亥,而非壬寅,黄氏恐误。林光《明故翰林院检讨白沙陈先生墓碣铭》则谓彭韶举荐亦在成化十八年。朱鸿林《陈白沙的出处经验与道德思考》(氏著:《儒者思想与出处》,北京:生活·读书·新知三联书店2015年版,第227-269页)一文中,则将该事系于成化十四年,但未给出理由。笔者按,彭韶上疏后附朝廷回复有谓“陈献章五十一岁”,以陈献章生于宣德三年(1428)计算,至成化十四年恰为51岁。又据《陈献章诗文补遗·与林缉熙书》第二十,有“近又为彭公荐剡所干”,落款时间为成化十五年己亥(《陈献章集》,第987页),则彭韶上书确实应在成化十四年左右。朱氏之说,应亦据于此。考虑到张诩、林光均为陈氏高足,往来密切,所记彭韶上疏时间应不会有误,故彭韶上书举荐陈献章一事,可能有两次:一在成化十四年,一在成化十八年。

(32)朱鸿林《陈白沙的出处经验与道德思考》(氏著:《儒者思想与出处》,第227-269页)一文中,着重考察了陈氏会试下第与应征入京之间个人出处与行道的思想历程,笔者对陈献章作为举人个体思想典型性意义的关注,多受此文启发,特此说明。

(33)朝廷回复原文:“查得陈献章五十一岁,系前项府县人,由举人监生成化三年本部历事满。收侯听选间,该通政使司连状送据本生告要取讨盘缠,已经札送顺天府给引照回去后,今该前因案呈,看得广东布政司左布政使彭韶等奏,称监生陈献章给假回还,杜门养志读书。践履愈觉纯熟。今年力盛强,非吴与弼之比,要以礼征召,量处以在京儒官一节。缘献章先由乡贡历事听选,系是朝廷待次选用人才,比与吴与弼山林布衣事体不同,合就连送该司仰本司转行该府县官,亲诣陈献章住处,以礼起送赴京。本部另行具奏定夺,以励士风,不在常选除授。”参见[明]彭韶《彭惠安集》卷1《奏议》,《景印文渊阁四库全书》第1247册,第6页。

(34)阮榕龄:《白沙门人考》,第549页。

(35)阮榕龄:《白沙门人考》,第564页。

(36)阮榕龄:《白沙门人考》,第557页。

(37)阮榕龄:《白沙门人考》,第551页。

(38)陈氏门人中,因举人终身,仅以广东籍见载的,便有以下诸位:陈頀,番禺人,弘治五年举人;李文,番禹人,弘治十七年举人,中乙榜,辞不就;梁奎,顺德人,弘治二年举人;梁贞,南海人,弘治二年举人;赵善鸣,顺德人,弘治十二年举人;林光,东莞人,成化五年举人;冯殷,开平人,弘治二年举人;施用,鹤山人,弘治五年举人;何宇,博罗人,弘治二年举人;曾确,博罗人,弘治十七年举人;赵日新,潮阳人,弘治五年举人;邓球,乐昌人,成化十年举人;陈容,正统三年举人;陈绍裘,弘治八年举人;黄佐(字希颜),成化十九年举人;黄在,成化二十二年举人;黄元,弘治五年举人;黄彦杜,正德五年举人;梁卫,小冈人,成化二十二年举人;梁大厦,邦冲人,弘治十一年举人:周京,成化十三年举人;周正,弘治十四年举人;李升,石步人,成化元年举人;李翰,潮连人,弘治五年举人;宋容,潮连人,成化二十二年举人。参见阮榕龄《白沙门人考》,第549-672页。

(39)[明]林光著,罗邦柱点校:《南川冰孽全集》卷4《复倪圣祥指挥使》,北京:中国文史出版社2004年版,第125页。

(40)嘉靖《普安州志》卷2《食货志》。

(41)嘉靖《普安州志》卷2《食货志》。

(42)嘉靖《普安州志》卷7《选举志》。

(43)举人长期居乡导致行为思想上的“不知重”,最极端者莫过于正德年间宸濠之乱中,身为宁王“国师”的江西安福举人刘养正:“累赴会试不第,遂规夺郡城外尼寺居之。交结官司,取利以自给。后乃为隐者巾服,谈说性理,以耸人观听”。参见《明武宗实录》卷137,正德十一年五月丁酉,第2707页。

(44)霍韬:《渭压文集》卷10《两广事宜》,第320-321页。

(45)[明]李乐:《见闻杂记》卷2第40,台北:伟文图书出版有限公司1977年版,第166页。

(46)梁方仲:《明代赋役制度》,第283-286页。

(47)霍韬:《渭压文集》卷10《两广事宜》,第321页。

(48)[明]叶春及:《石洞集》卷4《惠安政书三·版籍考》,《景印文渊阁四库全书》第1286册,第315-316页。

(49)嘉靖《惠安县志》卷7《支费》云:“邑有官吏、师生、千户所、廵检司驿、河泊所官吏,及孤老、月饩、春秋祭祀、乡饮、贡士之常礼,著在令式,岁征钱谷以共〔供〕之者,则有常数。唯官府冗费不敢登载簿书,以时会计,而里甲日每支应无有艺极。正德八年,御史李如圭患民力不堪,令里甲以丁米出银若干,盖为常例以节之。已而银积于库,不用里甲,日支应如故,啧有烦言。至十四年陈知县逅痛节浮费,令直日者大约日办钱十文,官掌其入出,若日费有余则积之以备,他日尽所积乃再科,是时凡百省节,至有累日不科一钱者,民甚便之。”

(50)嘉靖四年至隆庆元年,惠安约有34名本籍中式的举人,其中嘉靖二十二年、三十一年分别有4名本籍中式的举人,为万历以前最高,这应该就是叶春及进行举人路费编审的依据。参见万历《泉州府志》卷15《人物志上之中》,《中国史学丛书》第3编第4辑第38册,台北:学生书局1987年版,第1146-1159页。

(51)以上分别参见崇祯《吴县志》卷7《田赋上》;卷8《田赋下》。

(52)万历《广德县志》卷3《食货志》(台北:成文出版社1985年版,第165页)云:“新旧会试盘缠……三科之外不给。”

(53)“各属乡试中式人数,有无多寡不齐,各州县实征坊牌长夫银各有定则,而会试中式坊牌银向未审派,往往临时请增,今府议以各州县会试长夫银五百二十四两零,并举人坊牌贺礼银三百两,共银八百二十四两零,每岁俱类解该府听候通融支给。先尽见在会试并新中者照旧日额规给与,倘有盈余另项贮库,如遇会试中式者即于此内支给。”参见[明]熊尚文《重订赋役成规》,《续修四库全书》史部第833册,上海古籍出版社2002年版,第214-215页。

(54)崇祯《清江县志》卷4《赋役志·里甲》,《四库全书存目丛书》史部第212册,第227页。

(55)田生金:《徽州府赋役全书》,屈万里主编:《明代史籍汇刊》第24册,第36-37页。

(56)田生金:《徽州府赋役全书》,屈万里主编:《明代史籍汇刊》第24册,第39页。

(57)明代徽州府在南直隶乡试解额录取中的平均比例大概在10%-15%,万历之后是低至5%-10%,换算成人数,每科中举人数为8-15人之间,所以13人的科举经费预算较符合徽州地区的科举实际。参见丁修真《明代科举地理现象的再认识—以徽州府科举群体为例》,《安徽师范大学学报(人文社科版)》2014年第6期。

(58)[清]黄佛颐:《文裕公年谱》,《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第45册,第668页。

(59)嘉靖《香山县志》卷2《民物志第二·徭役》,《日本藏稀见中国地方志丛刊》第14册,北京:书目文献出版社1990年版,第315页。

(60)[明]杨继盛:《杨继盛年谱》,于浩辑:《明代名人年谱》第4册,北京图书馆出版社2006年版,第172页。

(61)[明]古之贤等:《太史来瞿唐先生年谱》,《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第50册,第69页。

(62)万历《四川通志》载,梁山县自洪武至嘉靖三十一年,无一进士,自景泰以后无一举人。而在万历十七年左右完成的《四川重刊赋役书册》中,梁山县所编均徭银虽有岁贡盘缠银22两5钱,但并未有举人会试路费一项,似乎因此前科举乏人,地方财政也无由支出。分别参见万历《四川总志》卷15《郡县志·科贡表》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第356册,第469-470页;万历《四川重刊赋役书册》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第60册,第382页。

(63)古之贤等撰《太史来瞿唐先生年谱》(《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第50册,第159页)载:“是时举人坊牌尚派本乡里甲,知德鹿鸣席毕,对御史喻时曰,鲰生始进,无毫毛裨益桑梓,而以坊金累闾里,义所不安,请辞。御史壮而许之。予之扁曰,清节可风,而别助盘费三十金。”

(64)古之贤等:《太史来瞿唐先生年谱》,《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第50册,第76页。

(65)[明]殷献臣:《周吏部年谱》,于浩辑:《明代名人年谱》第9册,第226页。

(66)万历《武进县志》卷5《仕进》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第317册,第1274页。

(67)据学者统计,明代举人总数在十万人左右,而进士数在25000上下,因此,终身进士不第为举人者大概有8万人之多。参见陈长文《明代历科“告殿”、“补殿”情况考实——兼论明代进士总数》,上海中园科博物馆、上海嘉定博物馆编:《2009科举学论丛》第2辑,北京:线装书局2009年版,第60-67页;郭培贵《明代乡试录取额数的变化及举人总数考述》,《东岳论丛》2010年第1期。

(68)杨继盛:《杨继盛年谱》,于浩辑:《明代名人年谱》第4册,第171页。

(69)[明]耿定向:《观生记》,《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第50册,第23-26页。

(70)据耿氏自述,赴会试前,“嗣屡徙邸寓,来往长安道中,持一敝囊,朝夕饭糗茹草,月未一肉食也。”参见耿定向《观生记》,《北京图书馆藏年谱珍本丛刊》第50册,第26页。

(71)“余举进士,不能攻苦食俭,初,岁费将三百金,同年中有费不能百金者,今遂过六、七百金,无不取贷于人。”参见[明]王世贞《觚不觚录》,《景印文渊阁四库全书》第1041册,第438页。

(72)根据应天巡抚徐民式于万历三十八年所制订的新则,居乡举人的优免数在1200亩,生员与监生有80亩。详见和田正廣『明代官僚制度の研究』第7章「優免條例と明末舉人の法的位置」汲古書院,2002年。

(73)明代松江人顾清注意到,随着正德年间均徭法的开展,尤其是役银按田征派以及按户等征派的开展,部分广占田亩的大户的负担开始加重,甚至出现了一户名下两举人仍派银达700两之多者(应出200两,因告免加罚500两)。参见[日]森正夫著,伍跃、张学峰等译,范金民、夏维中审校《明代江南土地制度研究》,南京:江苏人民出版社2014年版,第332-333页。

(74)天启《海盐图经》卷5《食货篇第二之上·税粮》(《四库全书存目丛书》史部第208册,第413页)载,当赵公议均耗时,“宦室富家,虑轻则田不免一例加税,蜚语挠之,不置。先外王父方伯刘公言,邑孝廉尝旅见于公,有同侪某者,语嗫嚅,欲言斯议之未便,公嗔目视曰:‘子云何,吾手刃子矣’”。

(75)据陈宝良《明代生员层的经济特权及其贫困化》(《中国社会经济史研究》2002年第2期)一文研究,虽然生员社会地位远较进士、举人为低,但廪生每年可于地方财政中支取8-18两不等的廪膳银。

(76)[明]赵维寰:《雪庐焚续稿》卷1《议察孝廉》,《四库禁毁书丛刊》集部第88册,北京出版社1997年版,第596页。

(77)关于原额主义的表述,参见岩井茂树《中国近世财政史研究》(中译本),第262-278页。

(78)由于此论题非本文主旨,在此仅举一例,以做说明。明末嘉定士人曾与提学御史讨论过本地学额的问题,其谓:“若夫敝邑进学之额,独在中等,使髦士无所发舒,邑之士大夫欲相率而请于台下者屡矣,不佞则以为此非一邑之事,而天下事也,何者?新例所分三等,实未尽当,盖有上中下仅差毫末而相去至二十名若十五名之多,其谁肯服,必当分为四五等以渐递减,庶得其平,此宜申说者一也。滇黔大县,不能当三吴下邑,岂数必盈,假如置敝邑于小省可当其壮县五六,岂数反居减,此宜申说者二也。国家取士与取民之额相准,今以敝邑财赋视长洲差缩,视吴县较赢,而进额如此不平甚矣。推知天下必宜有大加厘正者,此宜申说者三也”(参见侯峒曾《侯忠节公全集》卷7《与倪三兰督学书》,南京大学图书馆藏1933年铅印本)。按照侯氏的说法,迟至明末,地方学校的学额已有三等之分,并且这一区分是与地方赋税等级直接挂钩的。这则史料,似乎可以说明清代关于学校的三等分是有参考明代的做法。其区分的标准,也非只依照地方人文强弱而定。这应该是目前学界相关研究所未考虑到的情况,具体参见梁志平、张伟然《定额制度与区域文化的发展——基于清代长江三角洲地区学额的研究》,桂林:漓江出版社2013年版。

(79)《明神宗实录》卷411,万历三十三年七月乙酉,第7689-7690页。