【摘要】汇率是两种货币之间的兑换关系,直接决定了以外币计价的商品的本币价格的高低以及外币债务的本币负担。在全球价值链之下,汇率贬值对出口的促进作用变得较为复杂,在有些条件下贬值甚至不利于出口。然而,随着一些新兴市场国家外币债务的不断积累,高估本币汇率会降低外债负担,促使这些国家生出高估本币汇率的动机。

一、

引言

新冠疫情在全球蔓延之后,除了对各国经济金融体系产生较大冲击之外,还发生了一个极为危险的现象——资本大规模流出新兴市场经济国家。一些新兴市场经济体由于外债规模过大以及外汇储备规模较小,已经发生了实质违约,如黎巴嫩、阿根廷,土耳其和南非处在危险的边缘。G20和IMF及时出台暂停偿还债务、提供紧急贷款等措施,抑制新兴市场债务危机的蔓延。目前,新兴市场国家的紧张情况已经略有缓解,但鉴于新兴市场经济债务危机和货币危机的频发性以及当前国际金融环境的特殊性,有必要厘清新兴市场债务危机背后的逻辑。

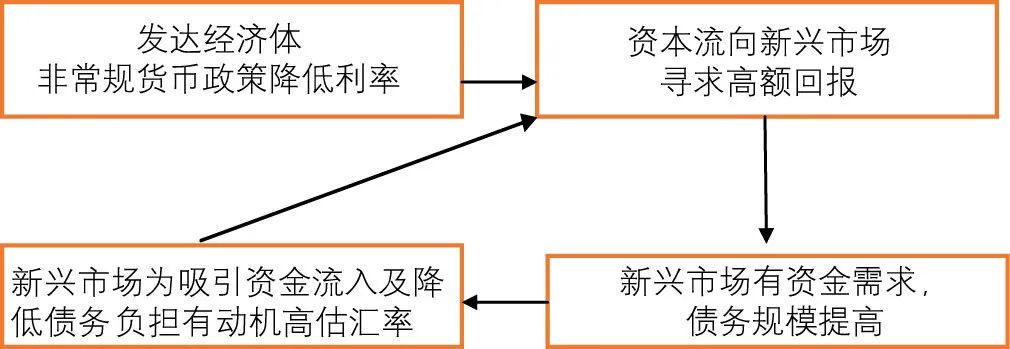

2008年金融危机之后,在常规货币政策效果甚微的情况下,一些发达国家相继实施非常规货币政策,名义利率降至零甚至实施了负利率,拉低了经济整体回报水平,促使资本放眼全球来寻求高额回报,一个比较吸引资本的目标就是新兴市场经济体。在正常时期,新兴市场经济体的经济活力较好,资本回报率要明显高于发达国家。这就吸引了资本通过债务、投资等形式向新兴市场流动,其中甚至掺杂大量的热钱,而新兴市场也对资金存在需求,供给和需求的耦合直接导致新兴市场债务不断攀升。随着新兴市场债务的积累,其货币错配问题将越来越严重,尤其是在本币贬值的情况下,货币错配甚至会引发债务危机。因此,为了缓解货币错配问题,新兴市场经济体可能会通过高估本币汇率来降低债务负担。

本文强调新兴市场债务是影响汇率的一个重要因素。虽然出口、国际收支平衡、积累外汇储备等多种因素会影响汇率,但在新兴市场债务大规模积累的条件下,债务也成为决定汇率的不可忽视的因素。然而,目前业内对这个问题的关注还远远不够。需要注意的是,从理解本文的角度来看,新兴市场汇率高估实际上只是名义汇率高估,因为最终关注的是新兴市场货币与外币的直接兑换关系。如果不考虑价格的影响,即假定两国之间的通货膨胀水平相同,那么名义汇率高估也就意味着实际汇率高估(见图1)。

图1 本文的逻辑框架

二、

资本流向新兴市场的推拉力量

(一)金融危机后发达经济体利率普遍降低

从长期演变趋势来看,利率的水平是逐渐降低的(Homer, Sylla,2005)。在2007~2009年金融危机期间及之后,一些发达国家和地区的中央银行将利率降到了零,甚至实施了负利率,如欧洲央行、日本银行、瑞典央行等将利率水平降到了历史新低。虽然美联储在2015年12月开始了加息进程,经过8次、每次25个基点的加息,联邦基金目标利率仅升至2.25%~2.5%,受疫情冲击,利率再次急速降至零,而欧洲央行、日本银行等机构在上次金融危机之后则一直维持着负利率政策。

(二)逐利本性促使资本流向新兴市场

马克思在《资本论》第二十四章第六节的注释中引用了《评论家季刊》的一段话:“资本害怕利润太少,就像自然界害怕真空一样。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。如果动乱和纷争能带来利润,它就会鼓励动乱和纷争。”这段话可谓是逼真地描述了资本的本质,无论是在过去还是在可预见的未来,资本的这一本质都不会发生改变。为了获得适当的收益水平,资本会四处寻找各种投资机会,即使存在一定风险也在所不惜。

发达经济体的零利率甚至负利率政策直接拉低了经济的整体收益水平。为了获得更高的收益,资金开始向新兴市场经济体流动,将新兴市场经济体主权债务息差缩小至个位数水平(Aizenman etc.,2020),这是资本流动中“推”的力量。从新兴市场经济国家来看,金融危机后,新兴市场国家因采取刺激政策较快地恢复了经济增长速度,与发达国家经济增速出现差异,“拉动”了资本向新兴市场流动。

如图2所示,巴西、墨西哥等新兴市场国家比发达国家更快地从危机中恢复,经济增速明显高于发达国家。“推”和“拉”的同向作用,促使金融危机后的一段时期里,资本大规模向新兴市场经济体流动。但资本又是敏感的,一有风吹草动就会刺痛其敏感神经,促使其快速逃离新兴市场国家,寻找新的避风港。就如此次,受新冠疫情冲击,投资者的避险情绪升高,资本大规模、快速地流出新兴市场经济体。

数据来源:Wind。

图2 金融危机之后部分发达国家和新兴市场经济增长情况

资本流入新兴市场是为了获得更高的回报,但自2007~2009年的金融危机之后,因为发达国家的非常规货币政策使经济的整体回报降到了较低水平,资本获利的动机更为强烈。2010~2013年,新兴市场的资本流入几乎占到全球资本流动总额的50%,远高于2002~2008年的20%(葛奇,2015)。国际金融协会的数据显示,截至2019年末,全球债务规模达到255万亿美元,比2008年金融危机之前增加了87万亿美元。在这255万亿美元的债务中,新兴市场经济体的债务规模超过71万亿美元,占GDP的比重达到220%,而2007年仅为147%。

具体来看,新兴市场的主权债务近20万亿美元,其中约10万亿美元是对外负债,而这10万亿美元债务中,又有很大一部分是以美元等国际化货币计价的债务,如2010~2013年6月末,新兴市场国家的政府和企业发行的外币债券累计达9913亿美元。此外,一些新兴市场国家的非金融企业外债规模也较大,截至2019年底,中国、墨西哥、印度在主要新兴市场国家的非金融企业外债规模排名中位列前三(见图3)。

数据来源:BIS Quarterly Review(2020)。

图3 截至2019年底各国非金融企业外债规模

(三)资本的潮汐运动对新兴市场造成冲击

20世纪80年代以来,一些新兴市场经济体备受资本大规模流入、流出的折磨,国际资本的潮汐运动带来的冲击似乎是新兴市场经济体无法摆脱的魔咒(杨盼盼,2018)。导致这一局面的重要原因是自上世纪80年代末期开始,越来越多的发展中国家开放了资本账户,减少了对跨境资本流动设置的障碍。在经济形势向好时期,国际资本为了寻求高额回报,会大规模地以债务、投资甚至热钱等形式流向新兴市场经济体。如果债务资金得到了合理利用,未来产生的现金流能够覆盖债务的本息,那么这种债务对经济社会是有益的。但更多时候,债务资金并没有产生预期的效果,随着债务规模的持续积累,偿债能力将不断降低。如果此时再发生经济前景黯淡或不利的外部冲击,极易导致资本流入“骤停”,资金快速逃离新兴市场经济体,随之发生货币危机和债务危机。

三、

新兴市场存在高估汇率的动机

(一)驱使新兴市场高估汇率的因素

对于一个经济体的汇率政策制定者来说,选择何种汇率水平,即是偏向于低估本币、高估本币,还是维持在较为均衡的水平,通常的选择倾向于低估本币,也就是使本币保持在较弱的水平,以促进出口,拉动经济发展,并积累外汇储备。尤其是在1998年亚洲金融危机之后,经历了外汇储备不足的困境,新兴市场有很强的动力来积累外汇储备,从而避免因外汇储备不足而发生危机。但现实情况却并不完全是这样的,一个比较有意思的例子就是所谓的“华盛顿共识”中的一条“避免人为的币值高估”的要求。这一条似乎令人费解,高估货币价值必然使该国出口竞争力受损,难道还有国家愿意高估币值承担此种损失吗?其实不尽然,有其他原因驱使这些国家不得不选择高估本币,以维持本国经济的稳定发展。

其一,一些国家为了控制本国的通货膨胀水平,实行了与美元等货币挂钩的固定汇率制度,故意将本币汇率维持在较高水平,从而降低进口品价格,以降低本国的通货膨胀水平。

其二,在当今通过全球价值链进行生产的背景下,汇率贬值并不一定是最优选择。因为一个产品并不完全是在国内生产的,而是需要进口中间产品,如果中间产品的进口规模比较大,生产商就会在贬值所带来的成本提高和出口收益之间进行权衡,最终就有可能选择汇率高估。

其三,如果外币外债规模过大,为了降低外债负担,一国政府有故意高估汇率的动机。因为债务违约的后果可能极为严重,如各国政府对国际货币基金组织、世界银行等组织的债务违约会致使其丧失以后在危机期间再次借贷的机会并失去在这些机构的投票权,违约也会被广泛报道,并导致评级机构下调其评级,国际形象会大打折扣,同样会导致借贷困难以及借贷成本大幅升高。关于外债对汇率的影响,已有文献中关注的并不多,但对于债务规模较大的新兴市场经济体来说,存在较强烈的动机来通过高估汇率降低外债负担。

(二)外币债务积累促使新兴市场高估本币汇率

根据国际金融协会的数据,截至2019年末,新兴市场的外币外债规模达到5.3万亿美元,阿根廷、土耳其、匈牙利和智利的外币外债占GDP的比重分别达到96.5%、63.8%、62.1%和50.6%,这就是货币错配问题的一个重要表现。简单来说,货币错配就是当一个经济体或市场主体的资产和负债币种不匹配时,净资产和净收入易受汇率影响。20世纪90年代以来,国际上发生的多次债务危机和金融危机都与货币错配有关。

新兴市场经济体积累了大规模的外币、尤其是美元债务,而其资产却是以本币表示的,这就导致了资产负债的计价币种不同,是货币错配的明显特征。在外币升值而本币贬值的情况下,外债负担会明显加重,如果叠加较大的负面冲击,很容易发生资本外逃,推动本币继续大幅贬值(货币危机),导致外债违约,产生恶性循环,直至采取强力措施来中断这个循环。

所以,从降低外债负担过高的角度来看,一些新兴市场国家有高估汇率的动机。从政府和企业两类债务主体来考虑,二者分别有不同的动机。对于政府来说,如果外币债务过高,且央行独立性较差,政府会偏向于高估汇率,从而降低外债负担。当然,政府会考虑汇率高估的成本以及成本的承受者。就如上文所阐述的,对于一个经济体来说,有很多理由来支持汇率高估,而低估汇率的理由似乎主要是为了促进出口,即使这个理由也是有条件的。现实中有可能发生的情况是,新兴市场经济体内有一些支持汇率高估的力量,而政府因为存在大量的外币债务,也愿意顺势而为,从而降低其外债负担。对于企业来说,如果企业规模较大,在经济中有较大的影响力,一旦积累了大量的外币外债,就可能会游说政府将本币币值保持在较高水平,以减轻其外债负担。例如,巴西、哥伦比亚和墨西哥的国有石油生产企业90%的债务都是以美元计价(BIS,2020),如果这些美元债务没有对冲,企业就有动机游说政府高估汇率。

(三)汇率高估的实际案例

Chinn(2000)的研究表明,1997年5月之前,泰国泰铢、马来西亚林吉特、菲律宾比索汇率曾出现了明显高估,这恰恰是在亚洲金融危机发生之前。当时这些国家经历了大规模外资流入,债务规模不断攀升,至1997年年中,亚洲的未偿外债总额达到3912亿美元。Bolten(2009)研究表明,从1991年开始,阿根廷制造业部门的美元借款越来越多,而比索汇率高估可以降低他们的债务成本,所以制造业企业支持汇率高估。

严格衡量汇率高估程度比较困难,本文使用了世界银行数据库中的PPP转换因子与市场汇率之比来观察一些国家汇率的强弱。这个比值的含义:在美国购买1美元的商品,那么在其他国家购买相同的产品需要花费多少美元,花费的美元越多代表这种货币越强势,因此这个指标能够在一定程度上反应汇率的强弱。

从图4可以看出,泰国泰铢和菲律宾比索的PPP转换因子与市场汇率之比在1997年持续上升;阿根廷、巴西、智利三国的PPP转换因子与市场汇率之比在金融危机前后一段时间均持续升高,表示同样的一篮子商品,在这些国家的美元花费越来越多,也就代表这些国家的货币相对美元来说越来越强。

数据来源:世界银行。

图4 PPP转换因子与市场汇率之比

四、

新兴市场汇率决定的

外债视角值得重视

(一)新兴市场积累了大量外币外债

多数新兴市场经济体的大部分外债都是由外币计价的,最主要的是美元,这些国家的货币兑美元的大幅贬值会降低其借款者的信誉,并导致新兴市场金融条件急剧收紧;如果不对外币外债进行对冲,会通过汇率渠道影响新兴市场国家的金融稳定(BIS,2020)。图5显示了部分国家以外币计价的外债规模,可以看出,中国外币外债规模最大,墨西哥、土耳其、俄罗斯、印度分别排在第二至第五位;且在各国的外币外债中,美元外债规模最大。

数据来源:BIS Quarterly Review(2020)。

图5 各国外币外债规模

(二)汇率高估不可持续引发危机

本文认为,在新兴市场经济体的汇率决定因素中,外债尤其是外币外债规模是一个重要的影响变量。如果外币外债规模过大,为了降低外债负担,一些国家存在高估汇率的动机,尤其是汇率高估还存在其他支持力量,那么决策者很可能会顺势而为,最终导致汇率高估,而不是平常所认为的汇率低估。

需要注意的是,汇率高估并不意味着新兴市场可以一直将本币币值维持在较高水平,因为维持汇率高估需要有足够多的外汇储备来干预外汇市场,在外汇储备已经耗尽或有可能耗尽的时候,汇率高估是无法实现的,这也是新兴市场经常发生货币危机的原因。从本质上看,正是因为外汇储备规模是有限的,所以新兴市场经济体不可能永远维持汇率高估。

本文并不是首次提出外债规模过大可能会影响汇率水平,但鉴于新兴市场经济体已经较为深入地与国际金融体系接轨,并积累了大规模外债,汇率高估可能是一些国家的最优选择。对于一些主权外币外债规模较大的新兴市场的政府来说,会较为注重国际形象及违约所产生的严重后果,虽然新兴市场违约现象不时发生,但都是在尝试多种办法而无能为力之后才发生的违约,很少有国家会恶意违约。而为了避免违约,降低外债负担,高估本币汇率是一个便捷、直接的手段。

在分析各国政府债务的时候,常常引用的一个例子是日本政府的债务情况。从国际比较来看,日本政府的债务规模很高,至2020年3月末已经达到10.3万亿美元,占GDP的比例为240%,排在全球第一位。但是,由于日本政府债务90%以上都集中在国内,外部债务比例很小,所以不需要担心其发生债务危机。而且日元作为国际化货币,有一部分外债是以日元发行的,降低了货币错配问题。

五、

避免汇率高估引发危机的

应对建议

新兴市场汇率高估,一方面是为了避免因其大规模借用外债而导致不时发生货币和债务危机;另一个方面是在由美元、欧元等少数几种货币承担国际货币职能的情况下,新兴市场为了获得融资,很多时候不得不借用以美元等货币计价结算的债务,这就可能会导致货币错配问题,这个问题也是学界所称的发展中国家的“原罪”(Original Sin)。为了降低“原罪”的困扰,一些新兴市场经济体故意高估其本币汇率,降低货币错配问题的表现程度。但高估汇率又存在负面影响,可能会显著降低本国的国际贸易竞争力,对于一些国家来说,高估汇率无异于饮鸩止渴。一些决策者为了眼前的利益,义无反顾地选择了汇率高估,最终产生了严重后果,这也是着重强调外债影响汇率的原因。对于一些新兴市场经济体来说,未来需要做好以下几方面工作,以避免国际资本潮汐波动所产生的冲击。

首先,节制地借用外债并优化债务期限结构。主权债务具有两面性(Eichengreen等,2019):债务能够放松储蓄的约束,平滑投资和消费,如果得到适当的运用,最终的结果可能是债权人和债务人都获得了利益,实现双赢,但如果债务运用并没有产生适当的回报,就会出现违约,导致债权人和债务人双输。所以对于新兴市场经济体来说,要把外债用在边际效益最高的地方,同时要主动限制外债规模,尤其是外币外债规模,并合理配置外债的期限结构,避免短期外债过高。

其次,避免长期维持汇率高估。汇率高估不是治本之策,长期的汇率高估只会加剧新兴市场经济的脆弱性。例如,从近期来看,实际汇率贬值有助于保护大宗商品出口国,巴西、土耳其和南非的经常账户状况都有所改善。那些直接将本国货币与美元挂钩的国家(如沙特阿拉伯),还有实行准盯住美元汇率制度的国家(如埃及),以及美元化经济体(如厄瓜多尔),这些国家的经常账户状况则在不断恶化(Brooks and Fortun,2020)。

再次,构建完善的应对跨境资本流动的管理框架。多年来的经验表明,新兴市场经济体应对跨境资本流动冲击的措施依然是捉襟见肘,会不时受到资本流动的冲击。自2007~2009年的金融危机之后,国际货币基金组织也支持各国发展应对跨境资金流动的宏观审慎措施,以应对异常的资金流动。因此,新兴市场经济体更有必要构建完善的跨境资金流动宏观审慎管理框架,平抑跨境资金非理性流动。

最后,改善经济发展基础和前景。从本质上看,如果投资者情绪发生改变,资本逃离新兴市场经济,那么无论外汇储备规模多大都是无济于事的,较大的外汇储备只能起到缓解情绪的作用。对于新兴市场经济体来说,与国际金融体系隔绝是不现实的,还是要练好基本功,改善经济发展基础,提高经济和金融体系的韧性,避免寅吃卯粮式的发展路径。

【参考文献】