(⊙_⊙)

每天一篇全球人文与地理

微信公众号:地球知识局

NO.3**-谁是中国第一龙

作者:猫斯图、江氏小盗龙

校稿:酸奶 / 编辑:帅帅

抗战时期,为了防止日军破坏,中国各地的文保部门和群众都在进行着各种各样的文物转移工作。这些被保护的文物,包括故宫典藏、中原方鼎等人们耳熟能详的大件。

而在电影《无问西东》中,类似的场景则出现在了西南边陲云南。教授带着大学生们,在影片中保护着一堆出土的骨头四处奔逃,向重庆转移。这部电影中的情节真的会在现实生活中出现么?

答案是:是的。

电影中提到的杨钟健教授正是现实生活中的中国恐龙之父。他和学生们也确实在云南禄丰县挖掘到 “中国第一龙”许氏禄丰龙。在此后的年代里,禄丰县的恐龙化石不断被发现,并在人们心目中留有“中国恐龙谷”的形象。

小小县城为什么有这么多恐龙?

禄丰县原本只是云南楚雄下辖的一个小小的县城。和云南很多县城一样,这里也是一个多民族聚居区。直到解放前,这里的大部分农村地区都还过着刀耕火种的生活。

山高水深,基建并不容易

成昆铁路的修建加快了禄丰县的现代化进程

(图片:罐头熊 / 图虫创意)▼

但禄丰和云南其他地方有所不同,这里有一件奇怪的特产——巨大的动物骨头。这些骨头不像是周边活跃的任何动物的遗骨,一到下雨天,被冲刷过的沟壑里就会露出一些这种骨头,村民们随手就能拾取很多。

有的村民会用大根的腿骨当建筑材料,小段的脊椎骨也被老人们拣去当了烛台。人们都认为这是上天恩赐给禄丰人的“龙骨”。

(三叠世晚期-禄丰龙尾椎)

(图片:老山货 / 图虫创意)▼

最早得到这个消息的,是古生物专家卞美年和王存义。当时是1938年,华北局势恶化,北平天津等地的学者学生集体南下,组成了西南联大,其中也包括了这两位。在一次调查元谋的路上,他们听说了禄丰龙骨的事,赶紧又转告了驻扎在昆明的杨钟健教授,这才让禄丰“龙骨”的真实身份大白于天下。

正是在禄丰,杨教授和学生们自己发掘、装架了中国第一具完整的恐龙化石。而这种恐龙,在此前的世界上尚未被发现和命名过,于是杨教授以中国古生物学奠基人许耐教授的名字,为它命名“许氏禄丰龙”。

现在已经有了不少完整的许氏禄丰龙骨架

但在那个年代的第一具,来得相当不容易▼

杨教授和学生们深知这些化石对未来中国古生物学研究的价值,决心既不能让它们落到日寇手中,也不能让它们因战火而失散,这才有了电影中学生们抬着骨架到处躲避炸弹的桥段。

而禄丰也由此成为了杨教授割舍不下的宝地。一直到抗战胜利之后,杨教授仍然留在条件艰苦的禄丰坚持发掘化石,不断发表令学界瞩目的论文,让“禄丰蜥龙动物群”有了国际知名度。

对于普通人来说,记住禄丰的标签也很简单——中国侏罗纪公园。因为这里是世界上唯一一处,在同一剖面上,能找到侏罗纪早、中、晚期恐龙化石的地方,恐龙种类也极为丰富,达10属12个种,算上脊椎动物更是达到24属35种,其中有不少是当地特有物种,为世界古生物学补充了一块不为人知的拼图。

巨型禄丰龙的骨架模型,位于北京自然博物馆

(图片:FarleyKatz / Wikipedia)▼

最著名的许氏禄丰龙不必多说,是中国迄今为止发现的最古老的恐龙,个头和现代的马差不多,但有一条长尾巴,所以它全身有6米长。它们小小的头骨、脆弱的颚骨和粗壮的后腿骨也在明确说明,它们是直立行走的植食性恐龙。

复原后大概是这个样子▼

和它们有亲缘关系的云南龙在禄丰也有发现。云南龙是最晚存活的原蜥脚下目恐龙,个头比禄丰龙更大,而且开始了四足行走。

保存如此良好、数量如此众多的禄丰恐龙化石,也引来了人们的疑问:为什么这个地方能封存这么多来自侏罗纪时代的秘密,让古生物学家为它着迷呢?

恐龙谷里的一百个未解之谜

禄丰发现的恐龙都生存于侏罗纪时期,那个时候的地球与今天截然不同。

当时的华南地区三面被大海环绕,禄丰就在海边。正是因为靠近大海,禄丰的气候比今天温暖湿润得多,大量的降水在大地上汇集成一座座蓝色的大湖,无数的恐龙就生活在湖泊周围由森林组成的丰饶生态系统之中。

侏罗纪大多数时期处于类似于温室的气候,森林植被十分繁盛,恐龙成为了这个时期的优势物种

(图片:Gerhard Boeggemann / Wikipedia)▼

湖泊不仅是恐龙生前的乐园,还成了它们死后永恒的墓地。巨大的恐龙死亡之后,其遗体被冲入湖底,然后被湖底的沉积物覆盖,之后经过了亿万年的地质作用,完成了化石化的过程。

在古生物学上,湖相沉积是形成恐龙化石最理想的条件,侏罗纪时期的禄丰恰好满足了这个条件。于是日复一日,年复一年,无数恐龙沉入湖底,最终变成了壮观的恐龙化石遗址,其中最为震撼的当属位于阿纳村恐龙山上的恐龙大遗址。

不断沉积而形成的湖相平原

(图片:Wikipedia)▼

这个遗址的发现,和禄丰各地早期的化石发现史有相通之处,都是村民无意间发现的。上世纪,有村民上山耕种时,意外刨出了恐龙化石,而且越刨越多。之后经过古生物学家的勘测和研究,确定在恐龙山里保存了600具以上的恐龙化石,这个数量比之前禄丰60多年发现的所有恐龙化石加在一起还要多。

形态各异的恐龙骨架▼

为了保护珍贵的恐龙化石,禄丰在恐龙化石原址埋藏地之上建起了中国禄丰恐龙大遗址博物馆,阿纳恐龙山也成为中国云南禄丰恐龙国家地质公园。

这两个名字或许具有更多的科学意味,但它还有一个名字——禄丰世界恐龙谷,名气就大得多了。

世界恐龙谷,带你重返失落的侏罗纪时代!

(图片:江小莹 / 图虫创意)▼

整个禄丰世界恐龙谷中最引人瞩目的当属大遗址博物馆中那条长83米,宽40米,高15米,成25°倾斜的剖面。这个剖面属于中侏罗世地层露出,在380平方米的表面上能够清楚的辨认出20多具恐龙的骨骼化石,它们有的保持着连接状态,有的则杂乱堆砌在一起,这是典型的原地埋藏。其实我们能够看到的化石仅仅是冰山一角,因为在下面更深的地层中,埋藏的恐龙及其他古生物的化石更多。

如果有朝一日我们能有幸看到整个地层中的所有化石,想象一下那样的场面会有多震撼吧!

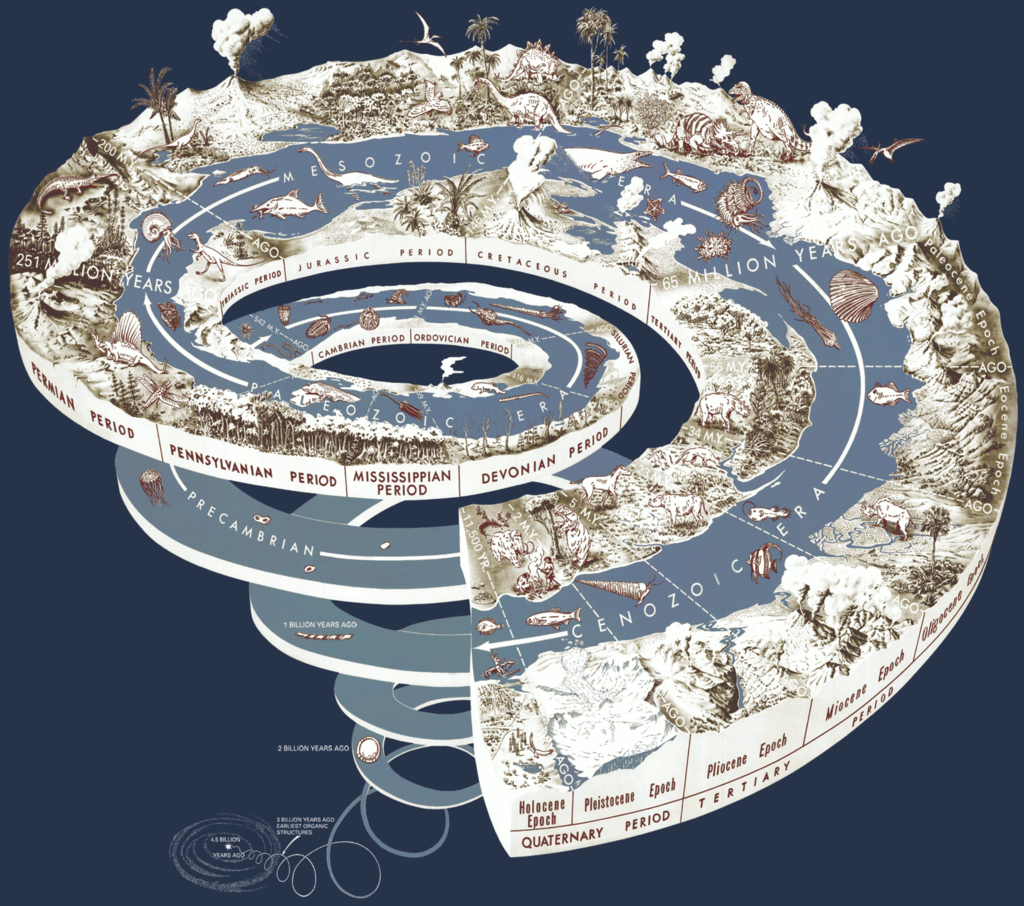

地球历史的螺旋形图形表示

(图片:Graham, Joseph, Newman, William, and Stacy, John / Wikipedia)▼

当然,这座恐龙大墓地在给我们带来震撼的同时,也留下了无数的谜团,其中就包括了“有龙无卵”、“头向东方”、“突然消失”等。

“有龙无卵”这种奇特现象存在于许多著名恐龙化石遗址之中,古生物学家认为恐龙是有固定的产卵地的,而禄丰恐龙大遗址中的恐龙都是由水流从其他地方带来的,所以并未发现恐龙蛋化石;“头向东方”指的是发现的所有恐龙头都是朝向东方的,这也应该是由于流水方向的原因造成的;“突然消失”指的是在禄丰发现的恐龙都生存于侏罗纪时期,之后就再也没有发现恐龙化石了,这应该与环境变化及白垩纪地层较少有关。

博物馆中陈列的各类恐龙化石▼

*本内容为作者提供,不代表地球知识局立场

封面图片来自图虫创意/PRASERT

文中未做特殊说明的图片均由雪佛兰提供