无论古今,界定疆土均是一国至关重要的事情。“版图”在近代以前长期作为中国核心疆土界定概念而存在,故为学界所重视。论者普遍认为,古代“版图”指称的范围为王朝直接控制的地区,较之泛化的“疆域”更具清晰性。近年,笔者在研读清代文献的过程中,发现上述“定论”,与史料多有矛盾之处;进而感到,前人观点颇有重新检视之必要。盖此问题,不独关系到我们对“版图” 这一重要概念的理解,更关乎我们对古代疆土界定理念的认识。有鉴于此,本文将重点考证清朝前期“版图”指称的疆域范围,进而讨论时人认定“版图”的依据,并分析该概念的特性及其成因。

一 “版图”渊源及相关概念辨析

今日“版图”一词,与“领土”颇为接近,系指国家行使主权的疆域。而在近代以前,“版图”兼有户籍与地图之意,与现代汉语中的“领土”概念差异较大。

早在先秦时期,“版图”已见诸文献。《周礼•天官•小宰》有言:“以官府之八成经邦治 ……三曰听闾里以版图。”东汉经学家郑司农注:“版,户籍;图,地图也。听人讼地者,以版图决之。”又,《周礼•天官•司会》谓:“掌国之官府,郊野县都之百物财用,凡在书契、版图者之贰,以逆群吏之治而听其会计。”清代学者李钟伦注:“凡载财物者,曰书契;载人民、土地者,曰版图。”根据郑、李二人的解释,早期 “版图”应系户籍与地图之合称。或者说,当时的“版图”大体是一种官府行政管理所用的登载人口与土地信息的图册。

早期“版图”所具有的户籍与地图的内涵,在后来得到延续和丰富。如《宋史·食货志》载:“授以闲旷之田,广募游惰,诱之耕垦,未计赋租,许令别置版图,便宜从事。”此处的“版图”,即为登载人口和土地的图册。在许多语境下,“版图”也可指疆域图。如《元史·地理志》称:“二十八年,以濒河而南、大江以北,其地冲要,又新入版图,置省南京以控治之。”有时,“版图”还可用来指疆域。如《新唐书·杨炎传》曰:“至德后,天下兵起,因以饥疠,百役并作,人户凋耗,版图空虚。”

清朝继承了“版图”的上述含义。《清史稿·何国宗传》有云:“国家抚有疆宇,谓之版图,版言乎其有民,图言乎其有地。”首位来华新教传教士马礼逊在1819年出版的华英字典《五车韵府》中,对“版图”做了如下解释:“a statistical account of the empire; the extent and population of empire”,翻译过来即“帝国的统计报告;帝国的范围和人口”。马礼逊华英字典的对译当是基于清人的认识。这也显示出,当时的“版图”包括户籍和地图的内涵,可以兼指疆土和属民。具体言之, “版图”在清前期的用法,主要有表1中的几类情况。

清代前期尚无“领土”一词,其时常见的疆土概念,除了“版图”之外,还有“版籍”“疆域”“疆土”“疆宇”等。这几个概念词义颇为接近,皆有国土之意;但彼此之间,也存在一些区别。在此,有必要对这些概念稍做辨析。

首先,从词语含义来看,“版图”和“版籍”可指疆土或疆土图册,但“疆域”“疆土”“疆宇”仅可用来指疆土。同时,这些概念中,仅“版图”与“版籍”具有户籍的含义。因此,词义同“版图”最为接近的是“版籍”,在许多情况下可以互换。

其次,从概念属性来看,“版图”更具权属特性。在清代前期的谕旨和奏折中,我们可以看到大量关于某地区被纳入清王朝的统治而称之“入版图”或“隶版图”的表述。如1720年康熙帝谕:“今大兵得藏,边外诸番悉心归化,三藏阿里之地,俱入版图。”清朝君臣在对外论证某些土地属于其管辖范围时,也多以其隶属“ 版图”为依据。例如,1636年,皇太极谴责朝鲜曰:“及既得辽东之后,属我版图,尔国又招诱我辽民而献之明国。”1830年,因越南国王指责清朝官员越境“擅拏夷目”,道光帝称:“云南建水县之礼社江以外、巴发河以内六猛地方,自国初以来,投诚内附,久隶版图。”相比之下,“疆域”“疆土”“疆宇”较少在清朝官方认定新附疆土和对外论证疆土权属的语境下使用。“版籍”虽有一定使用,但不如 “版图”常见。

再次,从使用频次来看,“版图”亦超出其他概念。笔者利用爱如生数据库,对《清实录(道光以前)》、《清文献通考》(乾隆朝张廷玉等撰)、《皇朝经世文编》(道光朝贺长龄、魏源辑)这三种清朝前期具有代表性的大型文献进行了检索,并将主要疆土概念出现次数统计如下。其结果表明,“版图”的使用频次,明显超出同类概念。上述三种文献,卷帙浩繁、内容广泛,可在较大程度上反映出清朝前期的时人,尤其是清朝君臣的表达习惯,因此该检索结果较具参考意义。

以上分析表明,“版图”在清朝前期疆土概念体系中处于中心地位,可谓是当时的核心疆土概念。在笔者看来,“版图”之所以具有上述特征和地位,很大程度上得益于其丰富而独特的概念内涵。盖“版图”本义为政府所管辖的登载户口与土地信息的图册,它具有官方认定的意味和集属民与疆土为一体的内涵,因而蕴含着其他概念所不及的权威性,自然更受重视。

二 “版图”指称的疆域范围考证

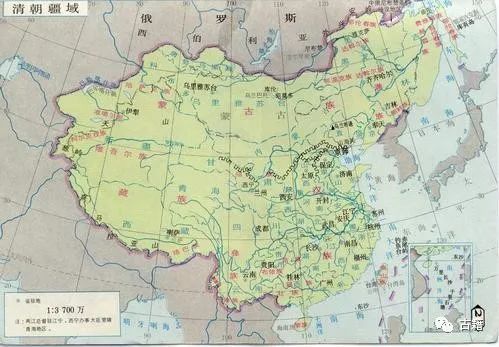

1644年清军入关以后,其疆域不断扩展,至乾隆中期才基本定型。在此期间,“版图”概念的指称范围大致因疆域的拓展而不断变化。不过,即使是同一时期,清人对于“版图”范围的看法也多有分歧。总体看来,在康熙平定三藩、完成关内一统后,对于内地十八省中实行州县制的地区和作为龙兴之地的东北三将军辖区属于“版图”,时人并无分歧。关于清朝的“版图”范围,其时分歧较多或后人争议较大的地区主要是台湾生番地区、西南土司地区、藩部、属国,下文将分别予以考察。

1. 台湾生番地区

1683年起,清朝正式统治台湾。此后较长时期里,台湾东部作为生番之地而存在,西部则为华民与熟番所处之区。关于生番与熟番的区别,台湾总兵王郡于1728年奏曰:“台湾自我朝开辟以来,则有生、熟二番。其向西一带山脚服役纳课者为熟番;而分散居山不入教化者为生番。”尽管生番被视为“化外”,但在地理范围上,它已处于清朝领域之内;在政治目标上,则是清朝潜在的教化对象。因此,生番之地颇具特殊性。

清朝平定台湾之后,清人始有台湾隶属“版图” 之说。1683年年底,福建水师提督施琅奏称:“台湾一地,原属化外,土番杂处,未入版图也……夫地方既入版图,土番、人民均属赤子。”按此说法,似乎整个台湾都已进入“版图”。同一时期的礼部,则更明确地采用了“尽入版图”的表述:“今台湾系从未开辟之地,尽入版图。”乾隆初年,分巡台湾道尹士俍所纂《台湾志略》称:“台湾僻处海外,向为土番聚居,自归版图后,遂有‘生’、‘熟’之别。”虽指出土番有生、熟之别,但尚认为皆在“版图”之内。这段对番民风俗的介绍,随后被辑入分巡台湾道按察使副使刘良壁编著的《重修福建台湾府志》之中。

不过,这种认为整个台湾“尽入版图”的表述 在清朝前期不甚多见。多数时人认为,台湾仅有西部进入“版图”。乾隆年间,郭起元称:“全台三千余里,入版图者几二千里,其余尚系生番杂居。”这意味着,生番杂居之地尚在“版图”之外。1809年,詹事府少詹事梁上国上奏,建议收抚台湾蛤仔栏地区,他说:“其地未入于版图,其人遂域于化外,万一不能自守,沦为贼巢,恐海洋从兹多事矣。”嘉庆帝批示:“蛤仔栏北境居民,现已聚至六万余人,且于盗匪窥伺之时,协力备御,帮同杀贼,实为深明大义,自应收入版图,岂可置之化外。”显然,在嘉庆帝和梁上国的认识中,台湾地区确有未入“版图”之地。1841年,台湾知县姚莹更为清晰地指出:“逾苏澳更南,则生番未入版图之地。一曰奇来,二曰秀姑峦,三曰卑南觅。”这说明,到道光时期这种状况仍未改变。

事实上,此种认为生番之地处于“版图”之外的观点一直持续到同光之交。1874年日本侵台,即以清朝官员有生番之地未入“版图”之说为籍 口。因受到日方“番地无主”论的挑战,清廷多次下谕沿海督抚日后不得声称台湾番地未入“ 版图”。在该年6月就此问题连发两道上谕之后,清廷又于7月8日谕沈葆桢、文煜、李鹤年等:“生番本隶中国版图,朝廷一视同仁,叠谕该大臣等,设法抚绥,不得视同化外,任其惨罹荼毒。”这正反映出,过去生番之地未隶“ 版图”的观点影响之深。

2. 西南土司地区

清初的西南土司,一般具有较大的自主权, 能够决定辖区内的事务。不过,土司也有向中央交纳贡赋等义务。经过雍正时期大规模改土归流后,中央对土司的控制,更是有了进一步加强。

目前,已有学者简要论及土司地区与“版图”的关系。温春来以贵州西北地区为例指出,土司地区在改流之前不被视为王朝的“版图”:“因为土司所辖原住民大都不载于官府的户籍册,并非王朝编户,所以土司地区自然是处于‘版图’ 之外。”邹逸麟的观点与此类似,认为“已进入中央王朝统治领域内的少数民族首领管理的土司地区,在改土归流后,才说成是‘新入版图’”。可见,二者皆将改土归流视为土司地区隶属“版图”的前提。黄秀蓉大体接受了这一观点,但强调在1748年乾隆发布一道谕旨之后,“被保留下来的土司,其辖下的领土已经归入中原王朝的版图,不再是改流前与中原王朝保持朝贡关系的藩属”。从史料来看,上述观点皆有可商之处。

先看温春来与邹逸麟的观点。首先,应当承认,二人的观点存在一定根据。因为清朝前期确有许多土司在改土归流之后才被认为隶属“版图”。例如,1734年雍正发布上谕:“忠峝等十五土司,望风归向,愿入版图。朕俯念舆情,准其改流。”不过,同样值得注意的是,未经改流的土司之地,亦有被视为“版图”的情况。顺治年间,广西布政使崔维雅奏:“查粤西四十八土司,虽在化外,亦隶版图。”1700年,康熙因西藏地方势力侵占明正土司领地,敕谕其首领第巴:“敕旨一到,将渐次侵占打箭炉及版图内土司地方,俱着退还。”即认为该土司地区在“版图”之内。1728年,雍正更是将“内地苗疆”皆称作“版图”:“朕抚有四海,内地苗疆皆朕版图,汉土民人皆朕赤子。”可见,改土归流并非土司地区被视为隶属“版图”的绝对前提。

再看黄秀蓉的观点。其依据是1748年乾隆的一道谕旨:“至百夷及川广云贵各省土官,今既改置州府,或仍设土官,皆隶版图。”上面针对温春来和邹逸麟的观点所举的材料,已可证明她对1748以前的解释存在问题。即使仅看她对1748年以后的解释,也有与史料不符之处。虽然乾隆时期确有许多将未改流的土司视为“版图”的情况。如1766年,乾隆曰:“云南附近普洱之十三土司,久已输诚内向,编列版图。今日莽匪滋扰各土司,边境夷民,鲜得宁居。”但在1748年以后,我们依然会看到一些土司在“版图”之外的表述。例如,1749年,乾隆宣谕:“金川地势,诘屈幽深,其众如鼠伏穴中,师久粮费,民力艰难。上萦圣虑,即扫穴犁庭,而地不足入版图,人不足供赋役,于天朝无所加益。”又如,1777年,乾隆谕称:“上年金川大功告蒇,所有该处地界,经将军等绘图奏明,归入版图,事由本省。”这说明,在乾隆看来,此前金川仍处“版图”之外。

综合各种相关文献来看,试图以某一标准来对时人语境中的西南土司与“版图”的关系做出完全清晰的划分,或许是徒劳的。尽管如此,我们可以采取较过去观点更为准确的说法:大多情况下,顺治至雍正时期的土司地区是在改土归流之后才视为进入“版图”;而经历过雍正时期大规模的改土归流之后,未改流的土司地区一般也被视为“版图”的一部分。

3. 藩部

清代的藩部主要包括新疆、蒙古、青藏地区,其同清廷的隶属关系既与行省有别,又与属国有异。一方面藩部处于中央权威的控制之下,另一方面它们又享有一定的自治权。因为后一方面的属性,一些西方学者强调,藩部地区具有相当独立性。

然而,对清人来说,藩部隶属“版图”,几乎是一种普遍的共识。自这些藩部地区向清王朝臣服或为清王朝所征服,即被清廷视为“版图”的一部分。例如,对于蒙古地区与“版图”的关系,雍正曰:“自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落,俱归版图。”清朝平定准噶尔后,乾隆称“现今准噶尔尽入版图”,并强调准部与外藩的区别,谓准噶尔“今既归我版图,即应收其赋税。如有采买,祗当给与平价,不可与外藩交易一例”。关于西域全境,即新疆进入“版图”的情况,成书于1782年的《钦定皇舆西域图志》记载:“王师先定准夷,继平回部,五年之间,西域全地悉归版图”。

尽管在此后较长时间里,因受传统文化观与地理观的影响,一些汉族士大夫依然将新疆等地视为“绝域”,但他们并未否定藩部隶属“版图” 。即使是1874年极力主张暂弃新疆的汉族重臣李鸿章,也表示“新疆各城自乾隆年间始归版图”。

4. 属国

在研究中国古代疆域问题时,学界对于如何看待属国与宗主国之间的关系向来多有争议。属国的特殊之处在于,“它有国家政权机构,并享受有较高自治权”;但是,“在法的意义上,仍然是没有独立主权的国家”。故有学者认为,在广义上,属国“是一种间接行政区,是宗主国疆域的组成部分”。

从历史语境来看,中国的属国确有被一些清人视为“版图”的一部分。如1642年,皇太极致明朝的国书,称“元裔朝鲜,悉入版图”。1728年,因清朝与安南发生疆土纠纷,雍正敕谕:“朕统驭寰区,凡属臣服之邦,皆隶版籍。安南既列藩封,尺地莫非吾土。”因此,他主张将四十里土地赐予对方。1792年,清朝反击廓尔喀入侵,乾隆御制诗云:“予数十年来武功屡举,自平定准夷、回部、金川,以及缅甸、安南等处无不归我版图。”

除了清朝皇帝的表述外,此类言论也见诸当 时官员和学者的文字中。乾隆年间军官兼地理学者江登云所著《东南三国记》一文,开篇有云:“皇朝抚有区宇,中国以外,奉朝贡者百有余国。而朝鲜密迩神京,历奉正朔。安南则本古时郡邑,与中国壤相错焉。至琉球虽隔重洋,而世守藩服,最为恭顺。此三国与中土版图无异。”1809年,工科掌印给事中费锡章上奏嘉庆帝曰:琉球“自我朝定鼎之初,即秉奉正朔,与朝鲜、越南等国同隶版图”。

上述观点,直至甲午之前依然存在。如郑观应在《盛世危言》一书中称:“安南一国,向隶中国版图。自法人强夺之后,经营整顿与英人之治印度大不相同。”在笔者所见的材料里,被清人视为“版图”的属国主要有朝鲜、越南、缅甸等。很明显,这些属国都与清朝宗藩关系都较为密切。这表明,清人在将属国视作“版图” 时,是有所区分的。

不过,清朝前期也有不少时人明确指出属国处于“版图”之外。1727年,鄂尔泰奏称,安南“遐荒瘴疠,即收入版图,亦难以经画”。正因他认为安南未入“版图”,才有“即收入版图,亦难以经画”之说。这显然与上文1728年雍正将安南视作“版籍”的说法矛盾。1754年,苏禄请求“入附版图”,乾隆谕称:“尔国远隔重洋,输诚向化,良可嘉尚。所请将疆土、人丁、户口编入中国之处,已允部议,毋庸赍送图籍。”苏禄早已是清朝属国,但户籍、地图并未归中国管辖,因自认此前未入“版图”,故此时有 “入附”之请。乾隆的婉拒态度则表明,属国与本土有别,无须纳入“版图” 。1782年,乾隆因安南提出“六猛”地方具有争议,命礼部回文安南:“安南与临安边境接壤,中外界址,本自井然,并无淆混。至沿边六猛地方,自隶入版籍以来,迄今百数十载,历年久远。所辖寨名粮额,均有册籍可稽,无从混入尔国所管夷地。”这也表明,清朝与安南各自版籍隶属分明。

综观上文,清朝前期的“版图”是一个颇具模糊性的概念。关于“版图”的范围,时人分歧较大的,主要是未改流的土司地区、台湾东部的生番地区、关系最为密切的属国。在乾隆朝以前,较为主流的观点认为, “版图”包括内地十八省(不含土司地区和台湾生番之地)、东北三将军辖区、诸藩部;自乾隆朝起,则又新增了土司地区。显然,这远非“版图”系指王朝直接控制之区的观点所能简单概括。

三 舆图与“版图”范围的对比分析

在上文中,我们利用了文字史料来对清朝前期的“版图”指称范围做了初步的考察。较之文字史料,地图史料有时可更为直观、形象地呈现出时人的疆域观念。在清朝前期,以《皇舆全览图》为代表的一系列利用西方先进技术测绘的舆图,是探讨当时疆土界定理念较为理想的材料。下文试将时人语境中的“版图”范围与舆图作一对比分析,以了解清朝前期实测舆图呈现出的信息,能否在较大程度上印证前文讨论的“版图”认识。

从文字史料来看,清朝前期的国人大多认为台湾生番地区未入“版图” 。这一时期的实测舆图,也体现出类似的信息。在1718年的《皇舆全览图》和1761年的《乾隆十三排图》(又称《乾隆内府舆图》)这两种具有代表性的实测舆图上,台湾岛均呈狭长的月牙形,与其本身的形状相差甚大。从《皇舆全览图·福建全图》中,可清晰地看出,台湾岛仅绘制了西部地区,东部地区则予以留空,临界处标识为“大山番界”。其中,东部留空区域,大体是生番所处的山区。《皇舆全览图》和《乾隆十三排图》对于明显属于“外域”的部分俄罗斯疆域进行了绘制,却将台湾东部付诸阙如,显然并非有意为之,而是未能掌握当地的信息。这正体现出,清朝的统治尚未能真正深入台湾生番之地。

文字史料表明,对于藩部隶属“版图”这一点,时人的言论不存在明显分歧。在诸藩部之中,新疆入“版图”最晚,这一过程在地图上也有明显的呈现。在1718年的《皇舆全览图》上,新疆地区尚为空白。其时,准噶尔尚未被清朝所征服。而完成于西域平定之后不久的《乾隆十三排图》,则已将新疆地区补充。事实上,在1755年,即平定准部和回部战争胜利前夕,乾隆颁布上谕:“西师奏凯,大兵直抵伊犁,准噶尔诸部,尽入版图。其星辰分野,日月出入,昼夜节气时刻,宜载入时宪书,颁赐正朔;其山川道里,应详细相度,载入皇舆全图,以昭中外一统之盛。”这显示出,清朝统治者将新辟疆土及时纳入实测舆图之中的意识是十分强烈的。

在文字史料中,康熙、雍正时期的西南土司地区,大多在改流之后才被视为“版图”;而乾隆时期,未改流的土司地区,亦被视为“版图”。这一点,在清朝前期的实测舆图上同样有所反映。在康熙《皇舆全览图》上,西南土司地区存在一些空白的区域。如从《皇舆全览图·贵州全图》上可见,贵州东南和西南两角,均是空白。康熙时期,绘制者在舆图上对西南土司地区的留空处理,不仅反映出实测的范围受到绘制者的足迹限制,而且表明当时这些地区依然处于政府实际控制之外。而在《乾隆十三排图》上,这些空白区已被填补。雍正以来,清廷在西南地区进行了大规模的改土归流,许多生苗地区因此被纳入“版图”。例如,地处贵州东南的古州生苗,便是在雍正时期才进入“版图”。1736年,乾隆谕曰:“贵州古州等处苗众,从古以来,未归王化。我皇考世宗宪皇帝如天之仁,特允督臣所请,不忍弃置帡幪之外,遂因伊等俯首倾心,输诚归顺之切,收入版图。”上述舆图的变化,显然与当时改土归流的进程有关。

文字史料显示出,对于中国的主要属国,一些清人将其称作“版图”的一部分,但也有不少时人持不同看法。从清朝前期的实测舆图来看,中国与属国的边界处,注有一些“某某界”的文字标识。这说明,当时已具有一定的宗藩疆界意识。不过,宗藩疆土的性质差异,在图上并没有十分清晰地体现。《皇舆全览图》不仅详细绘制了包括朝鲜在内的属国,而且包括了俄罗斯等国的部分疆域,这显然超出了“皇舆”的范围。《乾隆十三排图》中,其范围则更有过之。按前引1755年乾隆上谕,绘制该图是为“昭中外一统之盛”,其范围自然不必限于中国疆域本身。不过,上述情形也或多或少地反映出,清朝统治者并不希望过分地强调中外疆域,尤其是宗藩疆域之间的区割。

《皇朝舆地总图》,又名《皇朝一统舆地全图》,系清朝地理学家李兆洛于1832年所绘。从该图所附说明来看,其底本为董立方仿康熙、乾隆内府舆图所制的地图。因此,该图与《皇舆全览图》和《乾隆十三排图》在轮廓上有相似之处。不过,很明显的变化是,李兆洛去掉了俄罗斯等周边国家的疆域,使地图范围基本与“皇朝舆地总图”之名相合。但值得注意的是,李兆洛依然保留了朝鲜的疆域。这一现象,或可反映出,在一些时人心中,朝鲜作为清朝关系最为密切的属国,与清朝的疆域确实存在着难以分割的关系。

笔者所见较早的完全不包括属国的清朝疆域全图,是完成于1818年的嘉庆朝《钦定大清会典图》中的《皇舆全图》。该图无经纬网,绘制不够精确。但我们可以明确看到,该图不仅以“俄罗斯界”“缅甸界”等字样来区分清朝疆域的内外,而且不再绘入任何外邦和属国的疆土。其后,成书于1842年的《嘉庆重修一统志》所载《皇舆全图》,与此情况类似。

通过以上分析可知,从文字史料所见的清朝前期国人对“版图”范围的认识,尤其是其中相对主流的观点,在当时的实测舆图上基本可得到印证。

四 清人认定“版图”的依据

尽管清朝前期“版图”具有外延模糊的特点,但并不意味着时人认定“版图”毫无依据可言。清朝的典章制度里,未见明确规定具体的标准,但我们可以根据一些地区进入“版图”的程序,以及清人论证某些地区隶属“版图”的理由,来了解当时认定“版图”的主要依据。对此进行考察,有助于我们超越“版图”之“名”的认识,而进入对“版图”之“实”的了解。下文的探讨,仍以前述具有争议性的地区为重点。

先看情况较为复杂的土司地区。1733年,四川地区三齐等三十六寨番民改土归流,隶茂州管辖,川陕总督公庆复等就番民管束事宜上奏雍正帝。该奏较为详细地论及了土司地区在改流之后新入“版图”的相关程序,颇具代表性,兹录其内容如下:

一、查明番地四至,立碑定界,俾民番各安疆土。一、三十六寨,每寨择老成谨慎者,设正副头人各一名。将所管户口,造册送州稽查。其户婚钱债细事,令头人秉公排解。不服,赴州控断。并将头人功过,立簿查核,年底分别赏罚。一、番民每岁纳麦粮六十石,编入赋役全书。责令各头人督催完纳,就近兑支威茂协营兵米。一、番寨山头地角,旷土尽多。饬地方官令各头人,按户分段给垦,免其升科。一、番民既入版图,即与编氓无异。应于该寨适中之地,设立讲约所。该州暨儒学等官,朔望轮往,传集番民,宣讲圣谕广训,及整饬地方利弊文告。并于律例中,择其易犯之条,翻译讲解,晓谕化导。其子弟秀异可读书者,送州义学肄业;果能渐通文理,照土司苗猺子弟应试之例,准其考试。一、新附生番,未便骤绳以法,或犯命盗等事,暂照夷例归结,十年后照内地一体办理。

此奏经户部复议之后,清廷予以准行。归纳起来,该土司地区进入“版图”的程序包括:任命官员、清查土地、编入户籍、制定赋税、实施教化、确立律法。从清代前期的文献来看,上述程序在许多新入“版图”的土司地区都有实施。除此之外,清朝在一些刚进行改土归流的地区还会建汛设兵。如1752年,四川总督策楞等奏称:“已入版图之杂谷脑等处应筑城,并设副将、理番同知各一员,兵一千二百名。杂谷脑之西南,系梭、卓接壤,均须建汛设兵。”薙发更衣,也是土司改流之后须遵守的体制。1780年,乾隆谕曰:“两金川等番众,自收服以后,隶我版图,与屯土练兵,一并 遵例薙发,自属体制当然。”对于未改流的土司,其态度则截然不同:“至沿边土司番众,如德尔格、霍耳等处,自可听其各仍旧俗,毋庸饬令一律薙发,更换衣饰。”

以上一系列较为复杂和严密的程序,涉及政治、经济、文化、法律、军事等方面,是中央对改流的土司地区开始实施管辖权的充分体现。这应是清朝前期许多土司地区,在改流之后才被称作“版图”的原因所在。

那么,未改流的土司地区被称为“版图”是否也有其依据呢?众所周知,土司地区具有较强的独立性,正如许多文献中所称“田无顷亩”、“人不编丁”,其土地、人民均由土司直接掌握。不过,土司地区既然承认中央王朝的统治,便需接受朝廷任命,交纳贡赋。事实上,明朝也有将未改流的土司视为“版图”的成例。1371年,明廷沿用元制,任命土官杨铿为播州宣慰使。1374年,中书省奏:“播州宣慰司土地既入版图,即同王民,当收其贡赋。”即将土司接受任命视为进入“版图”的标志,而将交纳贡赋视为进入“版图”的义务。这或许可以解释乾隆朝以前,在少数情况下,为何未改流的土司地区被称为“版图”。乾隆时期,此类现象之所以变得较为常见,应是因为经过雍正朝大规模改土归流,土司数量大为减少,过去地广势大的土司多已消失;未被改流的土司势力也被削弱,其与中央的关系明显加强,从前那种割据性、独立性基本不复存在。

再看台湾生番地区的情况。在清朝前期,较多时人之所以认为生番未入“版图”,而熟番隶属“版图”,主要是因为,后者“服役纳课”,而前者“不入教化”。虽然有一些表述将整个台湾称为“版图”,但是明确指出其中的生番地区隶属“版 图”的例子笔者未能见到,这种情况很可能要到1874年日本侵台后才有明显的转变。因此,此处难以讨论时人心中生番之地隶属“版图”的依据。在此,需要说明的是,生番之地在清朝前期统治者看来,仍与一般的“外域”有别。因为在统治者的意识中,生番是潜在的“王化”对象。同时,应注意的是,“生番”虽不服教化,被视为“化外”,但并非与官方全无来往,其中尚有部分人输饷不薙发的“化番”。这些“化番”中,还曾有代表在乾隆年间赴大陆朝觐贺寿。

最后,我们来看时人认为属国隶属“版图”的依据。1728年,雍正谕曰:“朕统驭寰区,凡属臣服之邦,皆隶版籍。安南既列藩封,尺地莫非吾土。”按雍正的逻辑,安南隶属“版籍”的依据是其为“臣服之邦”,亦即为清朝属国。清朝的属国享有很大的自主权,其对清朝的义务,最重要的是定期朝贡和接受册封。一些清人以属国为“版图”的依据,应主要基于此种义务。清朝与缅甸雍籍牙王朝作战时期,乾隆下谕:“懵驳如愿为臣仆,纳贡输诚,则缅地皆我版籍。”便明确强调,“纳贡输诚”是缅地成为清朝“ 版籍 ”的主要前提。

总之,时人对“版图”的认定,标准不一,但其中仍存在一条基本为时人所认同的基线,这便是纳贡。换言之,在绝大多数情况下,纳贡是某一区域被视为清朝“版图”的最低条件。

五 余论

“版图”作为清朝前期颇具权威性的核心疆土概念,在指称疆土范围时却呈现出显著的模糊性和多歧性,这一现象很值得思考。从前文的论述来看,清朝疆土体系复杂多元,而“版图”概念缺乏明确界定,无疑会导致时人难以对某些特殊区域做出清晰一致的定位。不过,这些尚只是较表层的因素。

在笔者看来,天下主义的制约,是造成这一现象最为根本的原因。古代中国的天下主义观念,兼有政治、文化、地理等多重内涵,是当时的国人认识世界的基本思维框架。正是基于这一观念,清朝以自身为中心,向外构筑出圈层式的、逐渐弱化的政治统辖模式,亦即形成所谓的“中华世界秩序”。如此一来,这个“天下”便显得有些“无远弗届”和边缘不清,亦即是具有相当弹性的政治空间。当它反映到“版图”等疆土概念上,后者自然也就具有了开放与模糊的特性。因此,若清朝官方对“版图”的外延进行清晰的界定和规范,便会与其作为核心政治文化理念的天下主义相冲突。换言之,如果“版图”概念指称的疆域范围走向固定不变与清晰明了,那么天下主义也就基本失去了它的施展空间和生命活力。

与此同时,清朝的实际地位也对此起到了重要维系作用。在今天,如果官方对“版图”范围的表述存在矛盾和歧义,则可能造成分裂危机或引 起疆土争端;而在清朝前期,何以未见产生此类严重的消极影响?究其原因,清朝不仅仅基于理想主义,而在观念上自认为处于“天下”的中心,也由于其国力与文化的优势,在事实上处于中华世界秩序中的主导地位。这意味着,中国在与周边大多国家和部落的交往中,掌握着绝对的话语权和处置权。例如,雍正年间鄂尔泰因中越疆土纠纷咨复安南国王:“礼乐征伐出自天子,庆地削地皆由王朝,尺地一民原非私有,故赐之则为藩国,收之皆为王土。今无论实系侵越,幸荷殊恩不复深究,即本非内地,欲归入版图,以清疆域,安得妄争?”即是清廷垄断话语权的体现。前已述及,鄂尔泰于1727年明言安南未入“版图”;次年雍正却说安南隶属“版籍”,故无须与其争区区之地。雍正之目的,一方面是为了体现中央王朝的强盛和怀柔,以使安南畏威怀德;另一方面也欲明正言顺地使清朝大臣放弃争地的想法。在此情形下,“版图”概念的模糊性,非但不会给清朝造成危机,反而给其提供了解释的灵活性,从而更好地论证自身的正当性和合法性。

要而言之,在清前期,内涵与外延模糊的“版图”概念,是天下主义影响之下的产物,并与清朝在中华世界秩序中的主导地位相得益彰。然而, 晚清以降,随着天下主义和中华世界秩序日益遭到外力冲击,“版图”概念也不断面临挑战,最终不得不走上转型之路。