速效救心丸、藿香正气软胶囊、乌鸡白凤片……她所研制的很多药都是足以影响几代人的伟大创造。

但是,走过半个世纪的医药路,86岁的章臣桂却没有止步于此……

1988年的冬天,比利时港口城市安特卫普,落日的余晖洒在忙碌的港湾,远航归来的货轮铺满海面,勾起异乡人的思念。

那一年,54岁的中国中医药学家章臣桂正在安特卫普大学医学研究部访学,她的比利时导师,对这个治学严谨的中国学者颇为欣赏,邀请她到一家著名制药公司参观。

彼时,她作为速效救心丸、板蓝根颗粒等多种济世名药的发明者,早已蜚声海外。

参观过程中,制药公司开出了2000美金的月薪,并表示愿意成立植化实验室,只要她愿意留下,一切唾手可得。

但章臣桂一口回绝:“我出国学习就是为了更好地回国工作,我没有理由留在国外。”

说完,她便拜别众人,拂衣而去。

走在比利时的街头,身后是那家赫赫有名的国际制药公司,异国风光如画,可映照在章臣桂眼里,都是祖国恢弘未来的蓝图……

2009年,在央视播出的《科技人生》国庆特别节目中,主持人樊登曾专访多位我国科技界的领军人物。

那是一场与科学巨匠的对话,嘉宾名单上是一连串举足轻重的名字:钟南山、杨振宁、朱经武……

在那张足以载入史册的名单中,章臣桂,是为数不多的女性面孔之一。

图源:中央电视台《科技人生》

她此生救人不计其数,一生救死扶伤,只因她生于纷飞战火,曾经满目疮痍。

1934年的农历八月二十五,正是金桂飘香的时节,无锡江阴的章家添了一个女儿。章家是书香世家,其父章涤楼触景生情,为爱女取名臣桂。

《本草纲目》有云:“桂树治百病,养精神,和颜色,为诸药先聘通使。”

冥冥之中,她与中药的缘分和使命,或许在出生时便注定了。

乱世之中,叔父章漏浓创办的通惠小学,给一方学子,在战火里支起一张书桌。小学时,章臣桂几乎每次都能拔得班里的头筹。之后,她又以优异的成绩考上了江阴城最好的南菁中学。

但由于父亲工作调动,一家人不得不迁居上海。彼时国家羸弱、连年战争,一路上目之所及皆是伤患、难民。

安宁的日子变得满目疮痍,十几岁的小女孩渐渐有了医药报国的心思。

高中毕业以后,她被分配到上海市卫生局。一次偶然的机会,能歌善舞的章臣桂被上海红旗歌舞团一眼相中。

那是1953年,她19岁,在舞台上短暂地绽放过、驻足过,最终还是选择急流勇退,脱下华服,身披白衣。

退出歌舞团后的第二年,章臣桂参加了高考,并且收到了从华东药学院(今称“中国药科大学”,中国历史上第一所由国家创办的高等药学学府)寄来的录取通知书。

1954年9月,20岁的章臣桂迈进了华东药学院的大门,开始主修药学理论。四年后,她以优异的成绩从华东药学院毕业,被分配到了天津药材公司。

第一次背井离乡,环境上的不适应南方姑娘都可以克服,最让她难以接受的是,作为西药学士的她,阴差阳错被分配到了中药研究室。

摆弄了四年试管、试剂的大学生,只能跟在老药工身后,用土炕和大铁锅熬膏药、抹膏药,章臣桂心有不甘。一起被分配来的同学们有的打报告回到南方,也让她产生了动摇。

但药厂工人的质疑,却激起了她不服输的斗志。

彼时,出身富庶人家,又曾是歌舞团演员的章臣桂,总是喜欢踩着高跟鞋上班,与几十年如一日的老厂房格格不入,老药工们纷纷质疑:“那个穿高跟鞋的女娃,怎么做得来这个嘛!”

谁也没能料到,这个不被看好的女娃,在这里一干就是五十多年。

上世纪五十年代,中药制剂仍然十分原始,一个老师傅带几个学徒工,拿着一根大木棒在一口大铁锅里搅动,药材一股脑儿地扔进去熬煮,待老师傅觉得差不多了再取出放凉。

一次,她看见一位老师傅在熬煮一种黑色药膏,时不时用木棒挑出一点抹匀在地上看看成色,待颜色差不多,便关火取药。

章臣桂问:“你每次怎么知道它煮好了?”

老师傅答:“看颜色,我煮过很多次了。”

初出茅庐的女娃闻之便要与老师傅打赌,表示自己也可以分毫不差地煮好药。

老师傅只当她是初生牛犊不怕虎,未成想众目睽睽之下,女娃拿了出一件稀罕玩意儿插进铁锅,几次确认后,便喊了一声:“好了。”

老师傅上前查看成色正好,十分惊讶,直到章臣桂将其中奥妙娓娓道来:“三百一十五度。只要药品达到了这一温度,就可以出锅了。”

“事情本身其实很简单,但是我在那时候突然明白了中药要怎样跟上现代医学的步伐,就是将经验化转变为数字化。”半个多世纪之后,回忆当年,章臣桂依旧激动不已。

从那以后,一切豁然开朗,但是中医制药的道路却不尽是坦途。

上世纪六十年代初,天津药材公司的仓库里发生了一次爆炸。起因是一些糖浆在储存过程中变质发酵。

而这些糖浆的主要成分,是一年前章臣桂通过鸡胚筛选法找到的抗腮腺炎病毒的良药——板蓝根。

一场爆炸,让她措手不及,然而穷则变,变则通。经过长时间研制,板蓝根颗粒应运而生,研发者章臣桂也成为了中药颗粒剂的先行者。

很多年后,板蓝根颗粒走进千家万户,然而它的研发者却很快投入了另一场战斗——速效救心丸。

1973年,天津市正式成立中药研究所,39岁的章臣桂被任命为中药室主任。也是在那个时候,她和团队受命研发速效救心丸。

寒来暑往,冬去春来。她和科研团队的人员为了让药方早日通过实验,时常买一个馒头、一大块榨菜就是一餐饭,晚上就住在那个茅草棚里面。

六年光阴匆匆,每一天都作数,就连章臣桂自己也记不起究竟经历了多少次的失败。

就在1979年3月的那个傍晚,即使时光已过去漫长的40年,章臣桂仍清晰记得那激动人心的一幕。

那天,她平静地接受了又一次失败,像往常一样收集实验数据,准备下一次成分调整。就在同事们大都离去后,安静的实验室传来尖细的叫声,她循声发现实验成功了——“成分有效!”

1983年,速效救心丸正式投产,此后近40年,速效救心丸畅销不衰,这背后是难以计数的生命和家庭。

也是在1983年,章臣桂被任命为天津市药材公司总工程师,但她仍然没有离开实验室。

1988年,她从比利时学成回国,西学中用,成功研制了第二个中药速效制剂“清咽滴丸”。

八十年代末,她又主持了藿香正气软胶囊的研究,研制出中国第一个复方中成药软胶囊制剂,也解决了妇女儿童以及司机等不宜服用酒精人群的用药问题。

九十年代末,章臣桂所在的天津药材公司经过几次改制,更名为“天津中新药业集团股份有限公司”。历经半个世纪的峥嵘岁月,坚守岗位的她也一直走在中药剂型的前沿。

她曾多次强调,“剂型的改进一定要为疗效服务”,一些药企为了追求经济效益而盲目地进行剂型研究让她痛心疾首。

“现在有好多制剂啊,好多厂家,完全是模仿剂型啊,追求它的销售量。剂型不是为了商业服务的,剂型是为药效服务的。什么样的药做成什么样的剂型,它的药效最高,我就做成什么样的剂型,不是为你商业服务的。”

最高药效,始终是她的愿景。

二十多年前,她向国家中医药管理局申报了“乌鸡白凤片的开发及改进”项目。

起因是,在她接待一批前来中新药业参观的美国华侨时,有人表示:

“美国很多人都在服用乌鸡白凤丸,这个药是好药,但是服用量太大,实在是太不方便了,问能否让我们少吃一点。”

送走了客人,深受启发的章臣桂便投入到海量的文献当中。发现乌鸡白凤丸最早起源于《寿世保元》(明朝万历年间中医典籍)。

相传光绪年间,慈禧太后二度垂帘听政,由于日理万机,倍感疲乏。为此,宫廷御医翻查古籍,改良后制成了乌鸡白凤丸,此后百年,经久不衰。

一方面是古方源远流长,另一方面是服用者见丸色变,传统大蜜丸或水蜜丸剂型不便服用,章桂臣决心改良。

在改良过程中困难重重,“乌鸡酶解工艺”是重中之重,她带领中新药业的团队一干就是八年,通过多方比对,最终选出目前最易于人体吸收的木瓜蛋白酶,制成了乌鸡白凤片。

相比传统丸剂,乌鸡白凤片精选20味道地药材,并且打破传统,将鹿角霜和鹿角胶同时入药。片剂的形式,也打消了很多服用者的顾虑,并且化繁为简,让有效成分发挥更大作用。

乌鸡白凤片正式投产上市的时候,章臣桂已至耄耋之年。受益者皆交口称誉,有人认为这一改良很好地跟上了现代女性生活的节奏,殊不知,其中凝结了章臣桂半生的心血与遗憾,同样作为新时代女性,她的牺牲少有人知。

“我常常会忘了自己是个妻子。”

章臣桂的爱人陆云辉在比利时从事外贸工作,当年她选择回国,放弃的不止是优渥的待遇,还有与爱人的长相厮守。

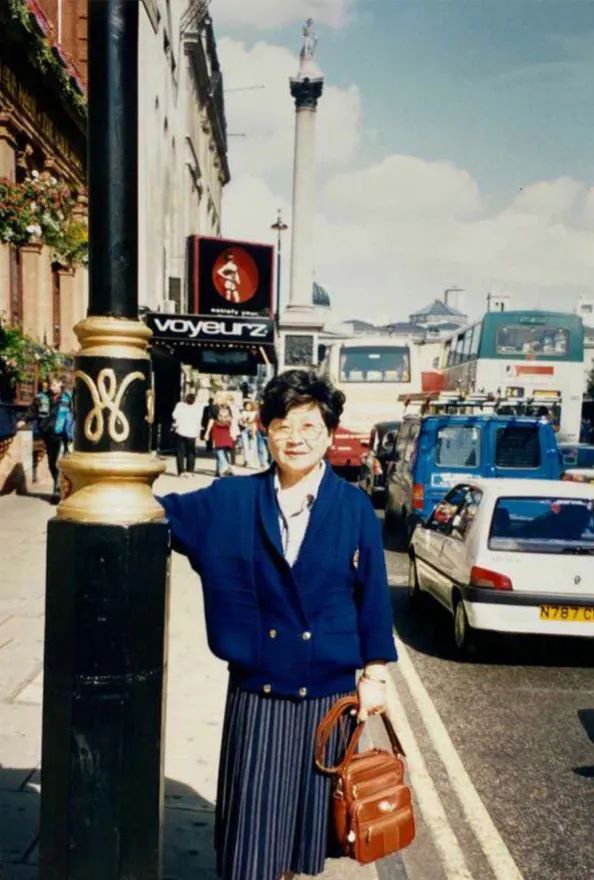

在比利时访学的那段时光,每到周末,丈夫都会从另一座城市开车过来。尽管大多数时候,他都只能在实验室外静静等候。不过偶有闲暇,他就会带着妻子在各处游历。

章臣桂与丈夫陆云辉

夫妻俩远隔重洋16年,直到2000年,丈夫退休回国,两人才得已团圆。

但世事无常,仅仅4年之后,丈夫便因身患癌症撒手人间。

丈夫平生热爱摄影,留下的几大本影集里,记录着两人为数不多的相聚时光。

但他走后,她却极少翻阅,往事历历,终是物是人非。

“我也不是一个合格的母亲。”

谈及女儿,章臣桂始终心怀愧疚:“我女儿是我母亲带大的,因为工作忙,直到有一次女儿在无锡生大病,我才能回去看她一趟。”

章臣桂一家三口

当职场和家庭的双重压力同时被抛出,她也只是一个普通女人。

如今在中国,女性对GDP的贡献率已接近50%。女性,尤其是作为社会中坚力量的“30+”女性,她们愈发渴望独立、自由,并为自己的事业与人生理想不断努力着,而她们也面临着多重社会角色带来的压力与焦虑。

女人一到中年,孩子还小,父母已老,爱人忙碌,一屋子都是她要照顾的人,却没有可以照顾她的人。

她们不敢病,不能怂,不可以离职,唯有午夜梦醒时分,才敢悄然溃败。

中年女人就像一根紧绷着的弦,不敢放松,也不知道哪一刻会突然崩溃。她们需要多一份理解和关心,少一些求全和苛责。

正是由于这样的感同身受,章臣桂牺牲了自己的家庭,将毕生心血都投入到中医制药当中,给同样被生活裹挟的中年女人松松绑。

2020年8月16日,当年访问科学大家的主持人樊登,已经成为“樊登读书”创始人。在海南博鳌的西普会上,两人又有了交集。樊登看到了乌鸡白凤片,当年采访时章臣桂口中的小药片,早已惠及众多女性。

时隔11年,岁月老,心未变,章臣桂一路走来的耕耘与坚守,樊登见证着、回忆着、期待着……

已故中国工程院院士、中药药理学专家李连达先生曾评价说: “章教授应该是我们中药行业里面的一面旗帜,是当之无愧的领军人物。”

如今,86岁的章臣桂,仍旧忙碌在科研一线,她说自己要做一名永不退休的中药科研人。

她每周工作4天,到科研院所以及中新药业下属各大企业乐仁堂、达仁堂、六中药、隆顺榕查看,从没有落下过一天。

生于金戈铁马的峥嵘岁月,长于江河初建的未兴之年,成于日新月异的高速时代,章臣桂先生,一直在路上。