我一共去过四次阿富汗,每次都在那待一个月,大部分时间我都是和当地人生活在一起。这是一张阿富汗的地图,我在上面标了所有我去过的地方,还有去那儿的年份。

我从小就不是一个家里人眼中的好孩子,大学毕业以后我只上过十几天班,当我意识到我不愿被人管,以后我也不想管别人的时候,我就辞职了。从2008年底我就成了一个世界游民,靠拍照和写稿为生。

那些年我走了大半个地球,喜欢哪就在哪停下来,我曾经在莫桑比克、瑞典还有格鲁吉亚都租过房子,生活过一段时间。

2010年的时候,在巴基斯坦的白沙瓦,有人给我看了一张照片,那是一个峡谷中的巨大的湖,说实话照片拍得真不怎么样,但依然能看出来那个湖特别漂亮。

他跟我说这个湖在阿富汗,叫做班达米尔湖,于是我就为了这个湖去了阿富汗。

我是2013年9月第一次去的阿富汗,那时候我还是一个骨折恢复期的瘸子,刚刚脱拐一个月,为了去看那个湖,我翻山越岭地走了十几公里山路。

当时我脚都走肿了,但看到这个湖的时候,我一下就被美晕了,我就想值了,这种级别的湖,再让我走十几公里山路也没问题。

▲ 班达米尔湖

我就坐在这个湖边,看了好半天,我心里就有点难受,觉得阿富汗有这么好看的地方,但所有人一说起阿富汗,只会觉得这里危险又恐怖,是正常人不会去的。

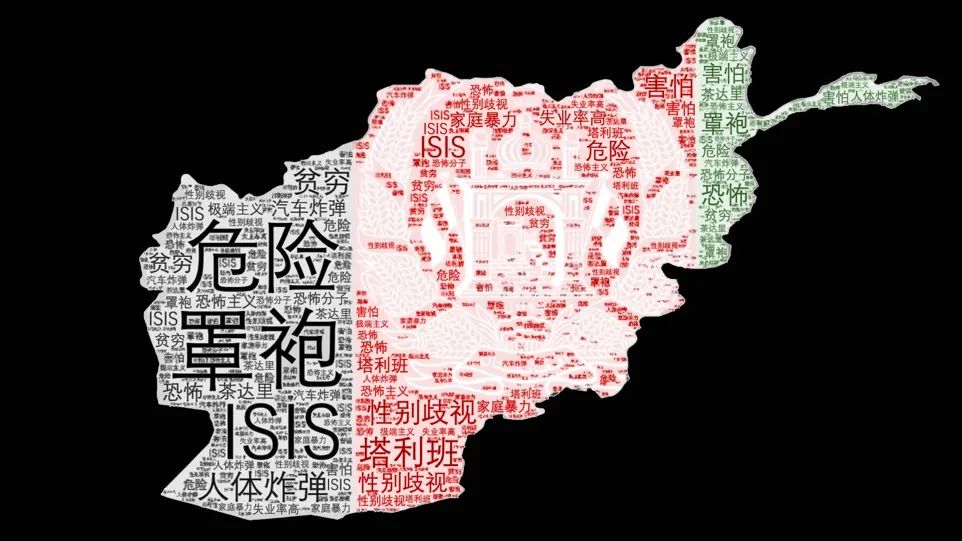

这是我在网上的搜索引擎里,分别用中英文打出“阿富汗”和“阿富汗女性”时出现的关键词。

如果说主流媒体报道的阿富汗是它的A面,今天我想先跟大家说说阿富汗的B面。当然B面有很多,最吸引我的有三点:好客、好吃、好诗歌。 在阿富汗人的文化里,好客是一个非常重要的传统,他们有时候对客人太好了,好得让人有心理压力。

阿富汗的菜非常好吃,他们在调料的运用上结合了伊朗菜、印度菜和新疆菜,我最喜欢吃的是一种叫Sharwar的炖肉,因为它也是把囊掰成小块放在肉汤里,我就跟朋友说那是阿富汗的羊肉泡馍。

阿富汗人非常喜欢诗歌,很多城市在周四都会举办诗歌之夜的活动,他们很喜欢玩一种叫诗歌接龙的游戏。战争导致了几十年的教育真空,但即使是这样,很多人依然可以随口就说上几句哈菲兹和鲁米的诗词。

阿富汗人知道自己的国家很穷,也知道外国人认为这里很危险,但他们不知道的是,很多人认为他们这里的男的看着都像恐怖分子,女的都穿着罩袍,过着悲惨的生活。

媒体只报道阿富汗的A面,这让我很不爽,所以我就想写阿富汗,写阿富汗女性。当我知道我想做什么以后,我就又去了三次阿富汗,然后就有了这本《罩袍之刺》。

今天我想跟大家讲讲书里的三个女人的故事。在开始之前,我希望大家可以先想一下,关于阿富汗和阿富汗女性,你们有怎样的印象。在我说完这三个人的故事后,大家再看一看这种印象是否发生了一些变化。

打太极的女孩热扎依

我想讲的第一个人是热扎依,她是一个大学生,学的兽医专业,英语很好,而且还会武术。

我是2016年第二次去阿富汗的时候认识她的。我其实是先在赫拉特的一个饭馆,认识了两个教中国武术的老师,他们跟我说他们在离赫拉特10公里外的一个小镇上还有一个武馆。

▲ 赫拉特街头

第二天我就为了武馆去了那个小镇,那是一个哈扎拉人的镇子,哈扎拉人长得跟我们很像,他们的基因里有一种蒙古人独有的基因,我们也有,所以他们是最好辨认的阿富汗人。

当时我一进武馆,就看见里边站了四排穿着红绸子练功服的男孩,我刚要说Salam向他们问好,他们就集体冲我抱拳,然后用中文特大声地喊“早上好”。当时我就觉得我穿越了,好像到了几十年前的广东,看见了佛山武术队。

那天武馆的人给我做了很多才艺展示,其中让我印象最深的是一个女孩打太极,那个女孩就是热扎依。

我为什么对她印象深刻呢?首先打太极的漂亮女孩就很少见,然后这个漂亮女孩又穿了一身白衣服,最关键的是她打太极的伴奏曲,是一首80年代的中文老歌,叫《故乡的云》。

热扎依生在伊朗,但她没有住在难民区,她周围的邻居都是伊朗人,她也一直以为自己是伊朗人。直到有一天,她跟邻居小伙伴在巷子里玩,小孩一起玩急了,有一个小孩就说,你是臭阿富汗人,滚回阿富汗去。

热扎依觉得自己像被侮辱了一样,就特别生气,她说你才是臭阿富汗人,你全家都是臭阿富汗人。说完她哭着跑回家找她爸求安慰,她爸听完以后就拍了拍她的肩膀,然后说首先你们两个不应该这样说话,但是他也没有说错,因为我们就是阿富汗人啊。

热扎依跟我说:“自从我知道自己是阿富汗人以后,我就不想在伊朗呆着了,我老是想回自己的国家去看看那是什么样的,我想回阿富汗去。”几年后,热扎依的两个姐姐留在了伊朗,她跟父母和哥哥回到了在阿富汗南部赫尔曼德省的老家。

赫尔曼德是一个农业省,土地非常肥沃,家家户户都有很多动物。但是因为赫尔曼德特别穷,兽医觉得在那挣不到钱,他们都不愿意去,所以热扎依说她小时候就想好了,她想长大了去学兽医,然后回赫尔曼德给动物治病。

我说请热扎依给我做翻译的时候,她死活不要钱,她跟我说,我们阿富汗人不要客人钱。

其实我在阿富汗,在商店里买东西时,店主经常跟我说,不要钱,送你了。这时候你不能当真,你不能就拿着东西特别高兴说“谢谢您”,然后转头就跑了。你得站那儿跟他推,一般推个两三次他就把钱收了,这是阿富汗人表示好客的一种习惯。

但是热扎依当时不是因为礼貌才这么说的,她是真的不想要我的钱,后来我跟她说了好久,我都急了,她才特别不好意思地把钱给收了。

我当时在小镇一共待了22天,热扎依除了上学,绝大部分时间都跟我在一起。

热扎依走路的姿势跟很多阿富汗女孩很像,含胸驼背,眼睛只会盯着路,不会到处乱看。

老一辈的阿富汗人觉得,男人是不会无缘无故地调戏良家妇女的,只要你的眼神不跟他们发生接触,就可以最大范围地避免性骚扰的发生。

但即使是这样,热扎依偶尔还是会被那些人,用那种让她浑身不舒服的眼神盯着脸看。热扎依说每当这个时候,她就忍不住想找个罩袍套在这些人的头上。

热扎依是哈扎拉人,其实哈扎拉人是不穿罩袍的,她们穿的是跟伊朗一样,一种叫做“茶杜尔”的东西,翻译过来就是“帐篷”。

▲ 穿茶杜尔的哈扎拉女孩

热扎依说虽然她不喜欢罩袍,但是每次当她被男人用那种眼神看的时候,她就特别理解为什么普什图女人会穿罩袍,因为再讨厌的男人,也不能透过那些很细小的网格去看到女人的脸了。

当时我手里有一些给阿富汗女人和孩子筹的捐款,热扎依带我去见了很多她认为需要帮助的人。

有一次我们去了一个婶婶的家里,那个婶婶的老公带着所有值钱的东西和二老婆去了伊朗,临走前还把屋门锁了,婶婶就只能跟两个女儿睡在半露天的过道里,冬天差点冻死。

我们从婶婶家出来后,热扎依挺难受地跟我说,她说:“你知道吗,Moomoo,其实我们哈扎拉人是很少娶两个老婆的。因为我们知道以前做那样的安排,是因为打仗的时候死了很多人,一夫多妻可以让活下来的人去合法地照顾孤儿寡妇。但你看看现在这些男的在干吗?他们找的都是比自己年轻的女孩,这样做只是在满足自己的私欲。”

婶婶的子宫里还长了一个比我拳头还要大的肌瘤,已经好几年了,当时已经到了不做手术就会有危险的情况。

阿富汗的公立医院是免费的,但是要排很久很久的队,所以我就让热扎依带我去私立医院,看看跟医生商量能不能便宜点把手术做了。那个医生挺好的,给便宜了一大半,我们只花了相当于人民币1000块钱,就把瘤子给摘了。

除了这个婶婶,热扎依还带我去了镇上三四户人家。后来我就搬到了她们家,到她们家以后我才发现热扎依家很穷,但是从头到尾她一直都是在想怎么去帮别人,她从来没有为自己或者为自己的家人要过任何东西。

▲ 热扎依的家

离开镇子的前一晚,我最后一次在武馆看她打太极,伴奏曲还是那首《故乡的云》。热扎依跟我说,每次我一听见这首歌的前奏,我就忍不住迈开腿了。

我就跟她讲这首歌的歌词,大概意思就是有一个人远离家乡很多年,他看见了天上的云,好像就闻到了故乡的味道,然后忍不住就要哭了。

热扎依深深地吸了一口气,然后她鼻子皱了皱跟我说:“你看咱们现在在武馆,我只能闻见难闻的汗味。”过了一会她又说:“也许伊朗什么东西都比我们阿富汗好,但还是这儿带着灰尘和汗水的味儿闻着让人踏实。”

残疾画家鲁巴巴

我在镇上的时候把武馆的故事发在了公众号上,新华社亚太的人看见了,就安排了记者过来采访,我就这么认识了他们在当地的摄影记者。这个记者他知道我在写阿富汗女性很高兴,就给我推荐了一个叫鲁巴巴的16岁的残疾画家,这也是我今天想给大家讲的第二个人。

鲁巴巴是一个先天小儿麻痹症患者,她上肢完全无力,脚趾也只有三个可以动,她是用嘴咬着铅笔画画的。

阿富汗自己的媒体也是天天报道腐败、失业率新高、爆炸这些很消极的东西,所以当老百姓看见鲁巴巴的新闻,看见她这种身体状况依然在画画的时候,就全都被她打动了。很多人给她捐钱,送她电脑、手机,连加拿大的一个阿富汗裔部长都知道她,给她捐了2000美元,还说她是阿富汗的希望。

这是鲁巴巴家的会客厅,房间是她出名以后新装修的,地毯都是新的,一进门那块地方还堆了很多热心市民送的颜料和绘画工具。

鲁巴巴跟我说,她没出名之前家里很穷,没有钱请老师,她只能自己摸索着自学地画,后来她舅舅就把她画画的照片放在了网上,没想到被媒体看见一下就出名了。出名以后就有很多人找鲁巴巴画画,但只愿意付她相当于人民币10块、20块的酬劳。

鲁巴巴说,我觉得我是一个艺术家,这些人这样很不尊重我。我就问她,那你觉得你的画应该值多少钱呢?鲁巴巴想了想说,我认为它值100美元,因为每一幅画我都要咬着铅笔画一个礼拜,很辛苦。我当时就说,那行,我就按你说的价格,我花200美元买你两幅铅笔临摹画,然后我就在鲁巴巴家住了下来。

其实阿富汗有很多残疾小孩被父母遗弃,但是鲁巴巴他们家每一个人都对她特别好。她妹妹跟我说,从小父母就告诉她们,因为鲁巴巴身体有残疾,所以你们更要加倍地对她好,无论她要什么,只要你们有,都应该让给她。

鲁巴巴和所有16岁女孩一样,很爱美,她很喜欢化妆,她化妆的速度甚至比一般人还要快。有一次她化完妆就突然盯上了我脚旁边的一个小包,那包里有我的护照,还有一些应急的美元,我每次去阿富汗都随身背着。鲁巴巴看着那个包,就说了一句“I like it”。

我当时还以为她夸我审美好呢,我还挺高兴,我就说谢谢。然后鲁巴巴就放慢了语速,看着我又说了一遍“I like it”,我还没说话呢,她就直接用她的嘴跟脚把包挎在自己身上了。她挎着包看着我,又说了一句,你看我背着多好看,I like it very much。我这才明白,她是想让我说,那就把包送给你吧。

其实当时我觉得自己算挺了解阿富汗人的了,阿富汗人非常要面子,很多女人即使在大街上乞讨都要把脸蒙起来。我在阿富汗也住过很多人的家里,无论是大人还是小孩,从来没有人这么当面跟我要过东西,所以这种场景完全是在我意料范围之外的。我当时都懵逼了,嘴也打瓢,我就不知道该说什么。

鲁巴巴看我没说话,就很失望地把包褪了出来,褪完以后她还是在用她的脚趾去拨那个包带,然后她一边拨一边说“I like it”。我就有点烦了,我就没忍住,说了一句“I like it too”。

说完我就后悔了,我就觉得自己非常幼稚,但是当时我确实还需要那个包,因为我之后还要去几个城市,我还需要它保护我的财物。然后我就想,那干脆就等我再回喀布尔的时候,找她取画就把包留给她了。

我在鲁巴巴家待了六天,前几天她都没有画画,我又不愿意要求她什么,那样违背了我写这本书的初衷。但是到我临走前一晚,我没办法了,我就问她,我说鲁巴巴,我拍了你化妆、睡觉、学英文、玩手机,但我从来没有见过你画画,你怎么不画画呢?鲁巴巴就说,我明天画。

第二天下午又发生了一件我没有想到的事,鲁巴巴有一个画画的老师。那个老师当时对着我手机里的照片,用铅笔把人像的轮廓和五官全画了出来,我都惊呆了。

她哥哥看我一脸惊讶的表情,就小声跟我挺尴尬地说,以鲁巴巴现在的身体状况,她是没有办法自己完成脸部的轮廓的。

老师走了以后,鲁巴巴终于画画了,那是我第一次也是唯一一次看她画画。 她坐在一个比自己还大的画架前,用嘴咬着铅笔给眉毛上色,她当时非常认真,眼神也很专注,即使我刚发现被她骗了,那个场景还是非常打动我。

她画了十几分钟就画完了,她自己看着也挺满意的,还转头冲我笑了一下。当时她的嘴唇上还有晕染阴影时留下的石墨,那个笑容特别干净,我觉得特别好看。

就在这个时候,鲁巴巴又跟我说,我觉得我今天感觉特好,第二幅画我想试着自己独自完成,所以你应该给我200美元,也就是双倍,不过因为现在这幅已经画完了,咱俩又是朋友,我就还给你按100美元算。

我当时都觉得自己被雷劈了! 我平复了一下情绪,然后跟她说,鲁巴巴,我愿意付200美元买你两幅铅笔临摹画,是因为你跟我说每一幅你都要自己咬着铅笔,用一个礼拜独立完成。 但是现在我知道了老师的事还愿意这么做,是因为当时我答应你了,我作了承诺,但如果你现在还想跟我要更多钱,那你就别画第二幅画了,我觉得这幅画已经没有意义了。

鲁巴巴听完也没生气,她就挺无所谓地说了一句,那行,那就还是200美元两幅画吧。

离开鲁巴巴家以后,我就回了喀布尔市区,当天晚上我躺在旅馆的床上特别累,但是也睡不着,我就在想鲁巴巴的事。说实话我没想到跟她会以这种情况结束。

我把在她家发生的事告诉了那个介绍我们认识的记者,他听完后觉得特别对不住我,一直跟我道歉,还给我分析了鲁巴巴的心路历程。后来他的结论是,鲁巴巴有点迷失了。

我失眠还有一个原因是第二天我要去坎大哈了。我当时是第三次去阿富汗,但是我一直都是在北方各个地区移动,阿富汗的南北差异其实非常大,坎大哈所在的南部是阿富汗最保守的地区。

可以这么说,阿富汗北方人看南方,就像外国人看阿富汗一样,前者觉得后者人人都像恐怖分子。但是后来我真的去了坎大哈,我并没有发现有人凶神恶煞地盯着我,那儿的老百姓跟世界上所有的老百姓一样,都是在努力的生活。

其实跟我说坎大哈有多恐怖的那些北方人,他们大部分都没有去过坎大哈,他们只是根据自己的想象,虚构了一个坎大哈的街景。

绣坊老板瑞吉娜

我去坎大哈是去见一个从美国回来开绣坊的姐姐,瑞吉娜,她也是我今天想跟大家讲的最后一位女性。

瑞吉娜出生在坎大哈的一个中产家庭里,她的爸爸古拉姆70年代从喀布尔大学金融系毕业,然后在阿富汗财政部工作了13年。在80年代苏联占领阿富汗时期,他们全家逃去了巴基斯坦的难民营,几年后又去了美国。

瑞吉娜是在4岁的时候离开的阿富汗,在她离开后的21年里,阿富汗先后经历了苏联撤军、各国扶植的军阀代理人内战、塔利班政权,还有“911”后的美国入侵。

阿富汗的女人先是摘下了头巾,又戴上了头巾,穿上了罩袍,然后又被告知罩袍可以脱下来,可想而知很多阿富汗女人害怕了,她们担心情况再有变化,又要把脱下的罩袍穿回去。很多阿富汗女人也习惯了穿罩袍,在她们外出的时候它就像第二张皮肤,已经长在了她们身上。

瑞吉娜是在25岁的时候和爸爸一起回到了阿富汗。她跟我说,她第一次在坎大哈街头,看见那些依然穿着罩袍的女人的时候,她光是看着就觉得已经没法呼吸了。后来她就决定,不和爸爸一起回美国了,她想留在坎大哈帮这儿的女人。

▲ 坎大哈的市集

当时的坎大哈大部分女人都是文盲,她们都无法读书写字,很多人甚至不会写自己的名字,但是她们从四五岁的时候,就开始跟着家里的长辈学刺绣。

只有坎大哈一带的刺绣才能叫做卡玛克,这种刺绣是由无数繁密精致的几何图形组成的,像小指甲盖儿这么大小的地方,就至少需要下针80次,它是世界上公认的最顶级的刺绣工艺之一。像这个男孩胸前的这一整块卡玛克,需要一个熟练的女工至少五个月才能绣出来。

在一个援助机构的资金支持下,瑞吉娜为当地的妇女免费提供了针线和布料,让她们可以在家缝制卡玛克,回收的时候就根据绣品的品质付给她们酬劳。瑞吉娜还租了一个院子,让那些愿意从家里走出来的人,可以有一个地方一起工作,这个院子就是绣坊的前身。

在2003年的时候,一个女人大概可以拿到相当于人民币350块钱的酬劳。在当时的坎大哈,350元已经远超当地男性重劳力的工资了。

几年后绣坊的资金援助就被停掉了,瑞吉娜就接手了这个绣坊,正式成为了坎大哈第一个女商人。

瑞吉娜跟我说,我从回到阿富汗的时候,我就想好了,我不会去做慈善,因为慈善只能制造乞丐。她说我要让这些坎大哈的女人知道,她们可以凭借自己的双手去挣钱,而一个女人知道自己可以挣钱的时候,她就会靠自己去站起来,然后一直走下去。

绣坊出产的绣品是当地最好的,也是最贵的,买得起的除了当地的富人就是外国人。瑞吉娜说这些美国人滋养了这里的腐败,给阿富汗带来了更多的伤亡,但矛盾的是,也是因为他们绣坊才能维持下去。因为当时每个月至少有七成的绣品,都是这些人服完兵役以后买回美国作为纪念品送人的。

▲ 卡玛克刺绣围巾

绣坊在最好的时候,和大概400多个女工签订了工作协议。这些女工分兼职和全职两种。兼职女工一般就是年轻的女孩或者年轻的媳妇,她们的家人怕人说闲话,不放心她们出去工作。

全职女工大部分都是寡妇,她们的丈夫有的在战争中死了,有的病死了,不是寡妇的,也是因为岁数大了,丈夫才放心让她们出来工作。

▲ 全职女工的工作室

我去绣坊那天是他们开员工会宣布停业的日子,因为美国撤军了,他们没有钱再请这么多的女工。当时屋里有29个人,只能留下8个。

那8个人里边有一个叫莎克拉的姐姐,35岁,她一直没有结婚,阿富汗女性的法定婚姻年龄是16岁,所以她这种情况在当地非常罕见。

莎克拉跟我说,我知道自己长得不好看,但与其让我嫁给一个丧偶的老头,冒着被家暴和当佣人一样使唤的风险,我更愿意像现在一样生活。

她说如果自己没钱没工作,所有人都可以对她指手画脚、呼来喝去,但现在她每个月有相当于人民币600块钱的薪水,是家里收入最高的人,每个人都尊重她,她说什么别人也会听,是绣坊让她成为了之前从没敢想象可以成为的人。

瑞吉娜跟我说,停业以后,她计划去喀布尔的一家国际学校做校长,一是因为有私心,这么多年来她觉得非常亏欠女儿,现在孩子已经8岁了,到了上学的年龄。

▲ 瑞吉娜一家人的合影

其次是因为,她曾经以为可以为阿富汗女性做的最好的事,就是给她们工作,给她们提供比市面上更高的酬劳。但十几年过去以后,瑞吉娜发现,除了绣坊的这几百个女工,她并没有办法改善其他1600万阿富汗女人的生活。她意识到,无论在哪里,受教育才是改变人生的最好方式。

接下来我还想跟大家说说瑞吉娜的父亲古拉姆。古拉姆去了美国以后,在一个旅行社做了19年的会计,这对一个在财政部工作了13年的人来说,是一个非常轻松的工作。2006年的时候,在瑞吉娜的鼓励下,62岁的古拉姆回到了阿富汗。

当时的总统希望他可以做海关署长,但古拉姆认为如今的阿富汗海关绕不开腐败,他还是想回坎大哈去做市长。

因为他在美国生活了19年,坎大哈人都叫他“美国市长”,他上任以后,为了盖学校,拆除了军阀搭建的违章建筑,他还向所有商铺征税,这些商铺都是有背景的,以前从没有人敢这么干。

▲ 古拉姆生前所建的学校

他做了大量的这样的事,得罪了很多的既得利益者,也因此受到了无数次的死亡威胁。在古拉姆逃离两次暗杀后,瑞吉娜非常担心爸爸的安危,她希望古拉姆可以辞职回美国去。

古拉姆说,我不会走的,人在哪都会死,我都这个岁数了,在美国会死,在阿富汗也会死。也许我在坎大哈有100个敌人,但我所做的事可以让75万坎大哈人过上好日子。

在他逃离第二次暗杀的半个月后,一个男人走进了市政府,顺利地通过了三道安检,他走到古拉姆办公室前的走廊,在古拉姆和他握手的时候,他引爆了头巾里的炸弹。

▲ 古拉姆的墓地

古拉姆回到阿富汗的时候,坎大哈那年的税收只相当于人民币的30万,城市中也只有4公里的柏油路。他66岁离世那年,坎大哈的税收已经达到了2700万人民币,柏油路总长度达到了37公里。

就在两个月以前,瑞吉娜告诉我,她正式接受了现在的总统的提名,成为了阿富汗新的教育部长,她在父亲去世9年后终于跟随他从政了。

我当时听完后特别高兴,我当时就哭了,她是我特别好的一个朋友,我知道她特别不容易。 其实就我个人而言,我是非常抗拒“受教育”这个词的,我也一直跟别人说自己是一个没文化的人。 我觉得在某种意义上来说,文化就像一种模具,你只有不断挣扎才能在得到它的过程中保留你自己。

我很庆幸自己从来不是一个容易被周围环境影响的人,正是因为听不到外界的声音,我才可以专注地去做好自己喜欢的事。到目前为止,我依然喜欢去别人不去的地方,写别人觉得没有那么重要的东西。

也是因为在更年轻的时候我去了那么多地方,那些经历让我知道真实的世界是有温度的,它不只是新闻媒体报道的那个样子,再悲情的国家,也有鲜活的生活,有和我们一样的人。

我书里的这些阿富汗女人,她们来自不同的省份、不同的民族,从事不同的职业,有着完全完全不同的性格,我觉得她们和世界上其他地方的女人一样,没有更高尚,也没有更卑微。

但现实中无论穿还是不穿,很多阿富汗女人已经被外界的人套上了隐形的罩袍,而偏见就像一根刺扎在罩袍上,这罩袍有时候遮住的不只是她们的,还有我们的双眼。

有很多人问我,阿富汗是不是特别危险?我通常的回答是,有危险,但没你想的那么可怕。最后,虽然我知道不可能,但我依然希望这个世界没有战争,遍地和平。希望和平到来的那一天,大家都可以亲眼去阿富汗看一看。