原标题:【奔流文化·闲谭】编号46605:一战中逝于法国的陇籍华工

电影《精武风云》片头曾有这样的名场面——男主角甄子丹在大上海舞厅里慨然一曲钢琴版《国际歌》技惊四座,一名社会大哥过来敬酒时问道:“法国回来的兄弟?”——主人公一战赴法华工的身份呼之欲出。

当然,银幕上的一战华工形象与真实历史毕竟有所差异。

一百多年前,大批华工背井离乡,跨越太平洋、美洲大陆和大西洋,远赴欧洲战场;近年来,关于一战赴欧华工历史逐渐成为研究热点。然而,鲜为人知的是,在当年的华工群体中,还有甘肃人的身影,有的甘肃老乡在战争结束前夕长眠于法兰西田野,仅余一块墓碑供后人凭吊。

01

据史料记载,1916年12月,中英两国政府达成协议,在山东及华北地区招募和派遣华工赴欧洲战场执行后勤保障任务,以履行中国作为参战国的义务。他们被编入英联邦军队作战序列,统称中国劳工旅( Chinese Labour Corps,简称CLC),被派往法国和比利时战场服务。这些华工以山东籍居多,据近年来新闻报道和旅欧游记披露,其中亦有包括甘肃在内的其他省籍华工。

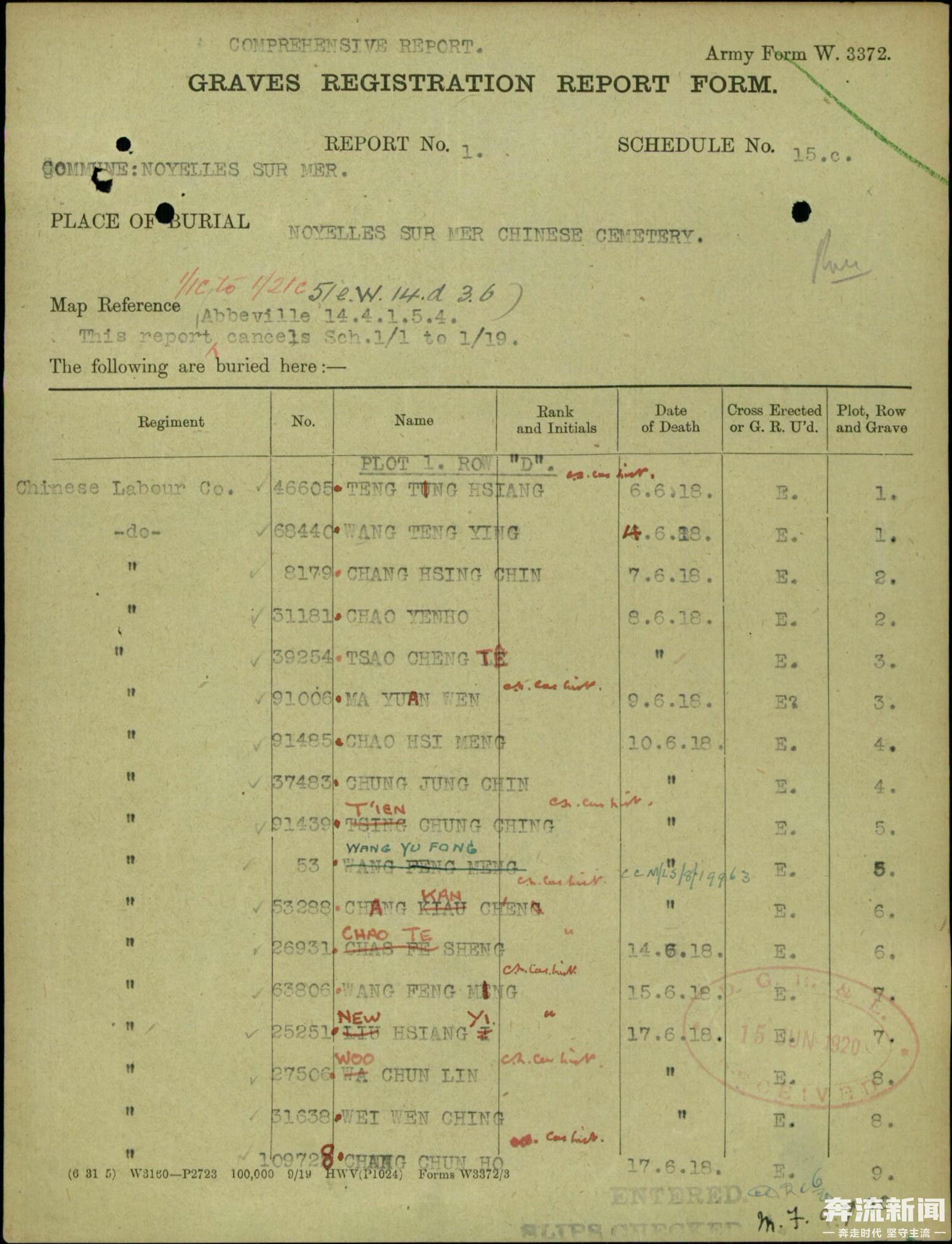

陇籍参战华工具体数量和姓名由于资料匮乏,难以考证。据笔者在英联邦战争公墓委员会(Commonwealth War Graves Commission,简称CWGC)网站查询到的第一次世界大战期间战争死亡者记录包括2066名华工。该网站同时收录了英国学者Gregory James 和 Kendrick James编纂的Chinese Casualties in the Chinese Labour Corps (1917-1920)(档案号:CWGC/LIB/01821,国内文献中译名《一战英招华工死亡名录》),其中记录了目前所知唯一的甘肃籍华工信息——邓通祥(TENG T'UNG HSIANG),甘肃会远人,编号(Service Number)46605,亡于1918年6月6日,安葬于法国北部之NOYELLES-SUR-MER CHINESE CEMETERY(滨海努瓦耶勒市诺莱特华工墓园),安葬位置在Ⅰ区D排1号。

▲英国档案中的邓通祥死亡与埋葬信息,本页首行就是这位甘肃老乡的最后记录。引自CWGC网站

02

对于今天的甘肃人来说,“会远”这个地名是陌生的。

翻阅地方志,清末民初甘肃各县名称中并无“会远”一说。那么,邓通祥籍贯究竟在何处?笔者作出两种推测:

第一种推测是翻译差异。考虑到外国学者多以威妥玛拼音或耶鲁拼音拼写中国人名与地名,中译本里的所谓“会远”有可能来自邓通祥籍贯的威妥玛拼音或耶鲁拼音之音译; “会远”之耶鲁拼音拼写法为Hwei Ywan,威妥玛拼音拼写法为Hui Yüen ,在甘肃各县中,“渭源”之发音与其较为相似;

第二种推测是抄录笔误。因英方战争死亡者记录里并未登记华工籍贯,Gregory James和Kendrick James在编纂《一战英招华工死亡名录》时曾对照墓碑进行核实,但因年代久远和自然风化,部分墓碑存在字迹模糊难辨现象,因此不排除英国学者抄录核对华工墓碑信息时存在笔误或推测等因素。所谓“会远”亦有可能是字形相近的某个甘肃县名。考诸史料,甘肃武山旧县名为“宁远”,1914年更为现名,邓通祥如果是宁远县人氏,离家多年在山东或华北谋生,有可能不知道原籍已经更名,因此在应募登记籍贯时可能沿用了旧县名;故而邓通祥墓碑上的籍贯亦有可能实为“宁远”而非“会远”,因为若从“宁”(寧)与“会”(會)的繁体字形上看,如果两字下半部分风化模糊的话,还是有一定相似度。以上两点仅为笔者一己之见,仅作抛砖引玉,祈方家考证。其实,只要有邓通祥墓碑照片或调阅华工死亡名录原件(CWGC不提供相关档案在线浏览服务),则疑问迎刃而解,但由于客观条件限制,目前尚难以实地验证。

03

虽然邓通祥原籍何处尚待考证,但其作为甘肃老乡的身份是可以确定的。

近年来,不少慕名前往法国华工陵园凭吊的中国游客,经常在游记里发出连甘肃这样偏远的省份当年都有人参加过第一次世界大战之类的感慨。尽管关于这位甘肃老乡的信息极少,但我们从同时代的华工回忆录和后世研究著作中,仍然可以有限度地还原邓通祥当年赴欧洲参加一战的历程。

▲风景如画的法国一战华工陵园,陇籍华工邓通祥即埋骨于此。引自CWGC网站

据曾担任中国劳工旅译员的顾杏卿归国后所著《欧战工作回忆录》(商务印书馆1937年版)一书记载,1917年4月,应募华工自行前往青岛报到,洗澡后进行体检,剔除有传染病者,然后签订合同并编号,出发前实行军事化管理并接受简单队列训练。据徐国琦著《文明的交融:第一次世界大战期间的在法华工》一书所引英方招募华工之薪金表,普通华工分为五等:工人、小工头、副工头、正工头、副翻译、翻译,以最低等级的工人为例,年龄段在二十至四十岁之间,在华每月工价银元十元、在欧洲每日工价一法郎。此外,掌握木工、瓦工、石匠、铁匠等技艺,特别是懂得机器操作或曾有轮船工作经验之华工,薪资待遇较之普通华工略高。赴欧华工上船前每人发给安家费银元二十元,合同期限一般为三年,工作时间每天十小时,食宿被服等均由英方供给,因工死亡者抚恤金为银元一百五十元、致残者减半。

▲一战康布雷战役后,华工正在后方基地冲洗参战之坦克。引自《文明的交融:第一次世界大战期间在法华工》

兵马未动,粮草先行,世界大战亦如此。邓通祥初到欧洲大陆,伙食如何呢?显然,家乡的味道是一定尝不到了。据《欧战工作回忆录》记载,法国战场上的华工每日三餐,早晚在营地就餐,中餐在野外解决,“仅食面包佐以牛油充饥”;至于早晚两餐,初期由英方按照英军野战口粮标准供给麦片、乳酪等食物,“华工均不能惯食”;后来改为符合华工口味的中式食材:包括面粉、大米、马铃薯、大葱、肉类、茶、盐等,由华工厨房统一烹制——邓通祥和工友们总算能吃上一口面食、闻上洋芋蛋的香气、喝上一口酽茶了。

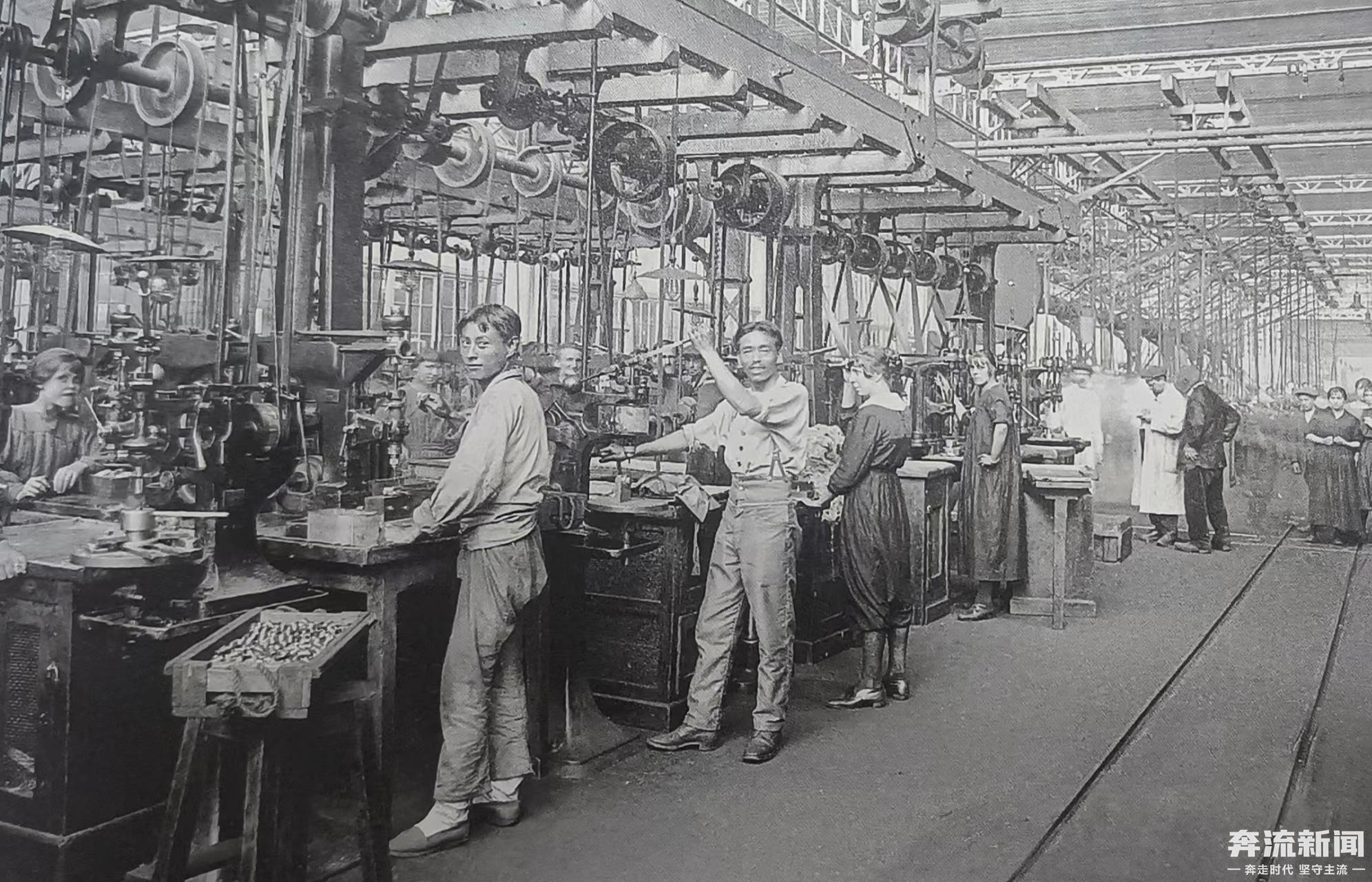

▲ 一战时期在法国工厂工作之华工 引自《文明的交融:第一次世界大战期间在法华工》

吃饱喝足就得开工干活。华工抵达欧洲大陆时,西线战场正陷入消耗战的泥潭,到处都缺人。邓通祥和他的战友们此前从未迈出国门半步,现在却要面对人类历史上规模空前的残酷厮杀——要么冒着德军炮火挖掘战壕、运输弹药、掩埋尸体,要么在后方修筑道路、装卸物资,稍微有点文化的华工则被抽去军工厂加班加点或在前线维修保养武器装备——尽管刚开始时多少有些不适应,但华工很快就以吃苦耐劳证明了自己的价值。与此同时,华工们还接触到了诸如飞机、坦克、摩托车、探照灯等在当时堪称“高技术”的兵器,在著名的康布雷战役中,英军后方基地里就由华工负责维修保养坦克。邓通祥在法国一年多的短暂参战经历中,也许做过上述各种工作,一次次死里逃生;也许他的法语还结结巴巴,面对热情的法国女郎还有些腼腆;也许他在梦里曾无数次看到陇原的山山水水;但他的生命历程永远定格在1918年6月6日——德军的“鲁登道夫攻势”给英法联军沉重打击,前锋距离巴黎仅五十英里,用美国学者梅尔在《一战秘史》中的话说:“德国人此时肯定有一种感觉,如果有体力,他们能一直走到埃菲尔铁塔。”——许多华工和邓通祥一样,或病故或阵亡,倒在了战争结束前夜的法国原野上。

一战时期在法国前线装卸物资之华工 引自《文明的交融:第一次世界大战期间在法华工》

04

邓通祥埋骨之地,是当时中国劳工旅在法国最大的营地和劳工医院所在地。战后在此地修建了中国劳工陵园,墓碑铭文分为三种:永垂不朽、鞠躬尽瘁、勇往直前,同时刻有华工姓名、籍贯、编号、死亡日期。陵园大门两侧镌刻有挽联:“我欲多植松楸生长远为 是亦同庚袍泽勋劳宜挽”,系时任中国驻英全权公使施肇基撰,曾任北洋政府司法总长林长民书。

相较于那些20世纪初留洋异国、归国后各展所能、在中国近代史上留痕的陇籍名人,像邓通祥这样默默无闻的普通陇右子弟,明知战场凶险,或为生计所迫、或为了梦想,万里赴戎机。除他以外,是否还有其他甘肃人曾经奋战在一战战场?尚待有识之士考据。今天,唯有索姆河口华工陵园里那方朴实的墓碑,无言诉说着百年之前陇人闯天下、开眼看世界的草根故事。

文丨奔流新闻特约撰稿 史勇(美国RealReal公司艺术部门专家王诗莹女士曾为本文提供咨询意见)

(奔流新闻)