洪宪登基的民意底色

文 \ 安立志

中国史书,煌煌24史,“无非独夫的家谱”(鲁迅语);悠悠国史,两千多年,椅子最高的是皇帝。元代张养浩西行救灾,一路所见,且不说“列国周齐秦汉楚”,“伤心秦汉经行处”,“舂陵王气都彫丧”,“宫阙万间都做了土”(《全元散曲》,中华书局,1964年,页436-438)。专制皇权的改朝换代,如同戏台上的生旦净末丑,你方唱罢我登场。他们的上台,精脉世袭者有之,宫廷血腥者有之,疆场拼杀者有之,被逼禅让者有之,然而,洪宪皇帝却不同,他凭借的是民意。

袁世凯作为旧式官僚,虽然领衔亚洲首个共和政体,却不知“共和”、“民主”为何物(《顾维钧回忆录》中华书局1983年版页92:“袁世凯不懂得共和国是个什么样子,也不知道共和国为什么一定比其它形式的政体优越。他的统治越来越趋向恢复帝制,保持旧的制度,使自已高高在上”),而开启了由共和到集权、从独裁到帝制的并不缓慢的进程。

袁世凯毕竟生活在清帝逊位、共和肇始的20世纪初叶,他也懂得再用古代改朝换代的政治伎俩太过露骨,这颗聪明的脑袋从“共和”政治中窃取了“民意”概念,并作为复辟帝制的挡箭牌。

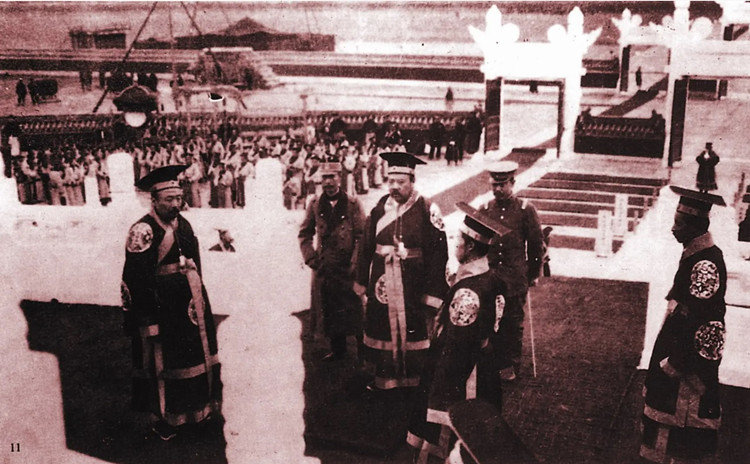

1915年下半年,在袁世凯授意下,改变国体,复辟帝制的丑剧紧锣密鼓。为排除程序障碍,先是甩掉国民会议,另组国民代表大会,而这个机构的主要职责就是推戴皇帝。10月10日,袁世凯就该机构的成立下达申令:

“约法所载中华民国主权,本之国民全体,解决国体,自应听之国民。……本大总统受国民之付托,以救国救民为己任,民所好恶,良用竞竞,惟有遵照约法,以国民为主体,务得全国多数正确之民意,以定从违。”(《袁世凯与中华民国》,白蕉著,文海出版社,民国25年,页276-277)

短短几行字,句句“民国”、“国民”、“民意”,一副“人民至上”的架式,这个“民”字如同臭鱼烂虾之上的苍蝇,嗡嗡营营,哄然麇集。

12月16日,他扭捏作态接受了称帝推戴,却迫不及待地下达“禁止反对皇帝之令”:

“各省区国民代表一致赞成君主立宪。民国主权本于国民全体,予又何敢执己见而拂民心。天视自我民视,天听自我民听,民之所欲,天必从之。往籍所垂于顺天逆天之故,致戒甚严。天不可见,见于民心,断非藐藐之躬所能强抑。外征大势,内审素怀,事与愿殊,异常悚惧。从民意则才不足以任重,违民意则理不足以服人。因应胥穷,徬徨竟日,深维好恶同民之义,环顾黎元望治之殷,务策安全,用奠区宇。”(《袁氏盗国记》,黄毅编,文海出版社,民国五年,页109)

袁世凯并非浅薄的政客,他有扎实的旧学功底与官场历练。这段申令就有几个特点:一、冒用古籍。“天视自我民视,天听自我民听”,出自《尚书·周书·泰誓》,“好恶同民”、“黎元望治”也有唐例,李世民称“夫天地之大,黎元为本。”(《晋书》卷一)陆贽有“欲恶与天下同而天下不归者,自古及今,未之有也。”(《资治通鉴》唐纪45)袁氏深知“往籍所垂于顺天逆天之故,致戒甚严”,鉴于“天不可见,见于民心”,袁世凯似乎向国人表明,他尊重民意不仅继往开来,而且与时俱进。二、伪装谦虚。袁世凯声称,“从民意则才不足以任重,违民意则理不足以服人。”虽然才不任重,德不配位,但不能违背民意。“众论咸同,合词劝进”,“人民心理,久定一尊”(《袁氏盗国记》,页88),虽然“一再置词,人不之谅”,“我不做皇帝,全国人民不答应”,人民都跪求他当皇帝,虽极不情愿,也无可奈何,只好接受推戴,被迫登基。三、故作悚惕。袁世凯似乎是个“居安思危”的好皇帝,操纵万民推戴,又是“事与愿殊,异常悚惧”,又是“因应胥穷,徬徨竟日”,临深履薄,战战兢兢,最后表示,“何敢执己见而拂民心”,“断非藐藐之躬所能强抑”。这几乎是一个自警、自励、自省、自律的圣主明君。四、自我表白。刚刚推翻皇权政治的中华民国,复辟皇权,登基称帝,是典型的历史沉滓,倒行逆施。袁世凯当然不敢宣扬“奉天承运”那套鬼话,他很聪明地宣称,“天不可见,见于民心”,意思是说,我不是“君权神授”,而是“皇权民授”。“环顾黎元望治之殷”,他如此表白,“天下兴亡,匹夫有责,予之爱国,讵在人后?”(《袁氏盗国记》,页109)拳拳爱国、爱民之心,溢于言表。

袁世凯如此重视民意,这些民意体现在哪里呢?

袁世凯复辟称帝,手下有一批马仔,前有杨度成立筹安会,后有梁士诒组织请愿联合会。这些马仔奔竞呼号,张罗铺排,特别在京城,各种请愿团如雨后毒蕈,纷纷出土,招摇市井。

“自请愿团之名目出,于是各等社会,各以其职业结合同类,组织一团,名曰请愿。最奇者有所谓女子请愿团焉,有所谓妓女请愿团焉,有所谓乞丐请愿团焉。盖当时帝制派中人,极力搜罗同志,凡发起一请愿团而已,则领衔上书者,例得资助若干,又能月领团费若干。然团中人,多者每团员所派不过大洋三五角而已,顾穷无所归之辈,如乞儿、流妓等类,虽对于此三五角大洋,犹趋之若鹜,于是请愿之声,乃遍全国矣。以堂堂皇帝,而运动及于乞儿、妓女,亦千古未有之奇闻。”(《八十三日皇帝之趣谈》下卷,上海文艺编译社,民国五年,页48)

这些由官方组织、官方付费、官方指导的请愿团,上自王公遗老、官僚将军,下至车夫游民、市井商贩,形形色色,无所不包,最引人注目的当属“女子请愿团”、“乞丐请愿团”、“妓女请愿团”,他们在官方的支持与鼓动之下,“手持各色旗积,大呼小叫奔向街头,齐集新华门外,跪呈劝进表,请求袁世凯俯顺民意,早正大位。乌烟瘴气所在皆是,蛙鼓鸦噪处处可闻。”(《袁世凯全传》,侯宜杰著,当代中国出版社,1994年,页433-434)当时就有外国媒体对此提出质疑与批评。1915年10月21日,上海《申报》转译《字林西报》社论称:“今连篇累牍之命令,与夫所谓公民团者、请愿书者,果为真耶?果表示若何目标耶?果表示达此目标之一定步趋耶?抑吾人所注视者,不为他物,而为骗局,而为巧行布置,以掩其支离情节,荒谬颠倒之剧本耶?”(《袁世凯与中华民国》,页283)

这些请愿团,对袁世凯并非政治崇拜,各省请愿代表到京,均发放津贴,多者几百,少者百余。挑头揭竿、组团拉帮成立请愿团的,都有数额不等的“运动费”(活动经费)。参与请愿活动的,皆可捞取一笔外快。这对引车卖浆者流、乞丐妓女之辈极具诱惑力,为了一口残汤剩水,纷纷请人代为签名。为防止浑水摸鱼,帝制党采取了一些预防措施,对官衙人员,不签名不发薪水。于是,不同意盖章者也只好违心地说:“天与人归,盖吧!”(《袁世凯全传》,页435-436)袁世凯复辟帝制的“民意”基础,其实就是依靠政治欺骗与金钱收买而来的。

本来,国民代表仅有投票决定国体之权,推戴皇帝是国体决定之后的事。但各省在投票决定国体之后,却叫代表们同步签名推戴皇帝。各地的推戴书都有如下45个字:“谨以国民公意,恭戴今大总统袁世凯为中华帝国皇帝,并以国家最上完全主权奉之于皇帝,承天建极,传之万世。”(《袁世凯伪造民意纪实》,页10)一字不差,一字不少。之所以出现这种“巧合”,是由于袁世凯操纵的帝制党于1915年10月23日密电各省,专门就推戴问题作过指示,特别声明此45字系“必须照叙字样”,“万勿丝毫更改”。他们指示各省国民代表在3日内准备好商界推戴电、军界推戴电、政界推戴电,以及袁世凯登基时用的国民代表大会庆贺书,商界、军界、政界庆贺书。这就是袁世凯被推为皇帝的“民意”真相。

对于这场闹剧,担任袁世凯政治顾问的原《泰晤士报》记者、澳大利亚人莫理循,当时就曾告诉袁世凯,这样的“选举”,“不折不扣是一场滑稽戏”,“全世界暴露了(帝制)运动的虚妄”,“是有损阁下美名和声望的一桩笑柄”。(《袁世凯全传》,页670)此时的袁世凯,对这样的话,已经置若罔闻。

《袁世凯伪造民意纪实》一书序言,鉴于袁世凯曾经引用“天视自我民视,天听自我民听,民之所欲,天必从之”一语,对袁世凯愚弄民心、侮辱民智的行径反唇相讥,激烈谴责,

“吾国篡夺频仍,取径不同,而涂饰耳目之文词陈陈相因,未有不托之于天者,天道幽远不可捉摸,宜取便假托。若夫目有视、耳有听、口有说、心有思之人民,则虽神奸巨蠹,固犹多所顾忌,未有敢于公然假托者。有之,自盗窃中华民国之袁世凯始。虽然,吾民有目袁世凯安能蔽之,吾民有耳袁世凯安能塞之,吾民有口有心袁世凯安从箝之死之?既不能蔽之、塞之、箝之、死之,而仍嚣嚣然大号于众曰‘民意’‘民意’也,袁世凯宁不知吾民之有目有耳有口有心,固直以为予将禁尔视、尔听、尔说、尔思,且无如予何也!……呜呼,袁世凯盖视四万万人为处子而搂之而奸之矣!”(《袁世凯伪造民意纪实》,文海出版社,民国五年)这段评论的要害是袁世凯强奸民意!

对袁世凯伪造民意剖析最为深刻,鞭挞最为有力的当属梁启超的《袁政府伪造民意密电书后》,这篇文章饱蘸激情,以严密的逻辑与有力的笔触,剥下了袁世凯强奸民意的层层伪装。他针对袁世凯钦定的推戴程序,反驳道:

“读者但绎文察义,则可以恍然于全国一千七百余票(应为1900余票),何故无一票之反对;可以恍然于各省投票决定国体后,何故皆即以同日上推戴书而无一省之延缓;可以恍然于各省何故一致委托参政院为总代表,而无一省之参差;可以恍然于各省推戴书中,何故皆用恭戴今大总统袁世凯为中华帝国皇帝承天建极传之后世等四十五字而无一字之异?呜呼,民意耶?官意耶?帝意耶?请读者自裁判之。”(《饮冰室专集(三十三)》,中华书局,1989年,页102)

梁启超这段分析,着眼于程序,着眼于细节,然而却鞭辟入里,力透纸背,通篇充满逻辑的力量,将袁世凯伪造民意的行径扒开来看,荒谬昭然。特别是“民意耶?官意耶?帝意耶?”无疑于惊天之问,可谓一击致命,切中肯綮。

如果说梁启超上述分析,着眼于程序,着眼于细节,那么,他下面的论断,则着眼其本质,深入其膏肓:

“自国体问题发生以来,所谓讨论者,皆袁氏自讨自论;所谓赞成者,皆袁氏自赞自成;所谓请愿者,皆袁氏自请自愿;所谓表决者,皆袁氏自表自决;所谓推戴者,皆袁氏自推自戴。”(同上书,页99-100)“此次皇帝之出产,不外右手挟利刃,左手持金钱,啸聚国中最下贱无耻之少数人,如演傀儡戏者然。由一人在幕内牵线,而其左右十数嬖人蠕蠕而动;此十数嬖人者复牵第二线,而各省长官乃至参政院蠕蠕而动;彼长官等复牵第三线,而千七百余不识廉耻之辈、冒称国民代表者蠕蠕而动。……则此一出傀儡戏,全由袁氏一人独演。”(同上书,103-104)

这种行径,在后皇权政体中,人们仍然能够感同身受,如影随形。