“焚书台”“坑儒谷”随想

安立志

1974年初,我入伍刚满一年,部队开始“批林批孔”。一场当代的政治运动,连累到两千多年前的古人,以我当时的年龄与阅历,并不了解其中的含义。当时还有几个小插曲,比如批孔捎带批周公、小靳庄赛诗会等等。从传达中听来几首诗,其中有句“焚坑事件要商量”,“焚坑”就是“焚书坑儒”。“商量”的结果,出现了许多奇谈怪论,有的说有“焚书”无“坑儒”,有的说“坑儒”只坑方士,有的说“坑儒”只“坑”了一次,有的说“焚书坑儒”是为了反复辟,有的说“焚书”是为了“统一思想”,如此等等。近年翻阅了一些史料,多少有了一些新的认识。

史书上的“焚书坑儒”

先看有关的史料。

“焚书”发生在秦始皇三十四年(公元前213年)。一次,咸阳宫大摆筵席,70名博士为秦始皇祝寿。仆射周青臣当面颂扬秦始皇“自上古不及陛下威德。”意思是说,自古以来的帝王都不及陛下您的威德。秦始皇自然心花怒放。博士淳于越却不识相地提出质疑,“事不师古而能长久者,非所闻也。”丞相李斯看出了秦始皇的不悦,斥责淳于越,“今陛下创大业,建万世之功,固非愚儒所知。”并用归纳法上纲上线:“今诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首。”他十分肯定地指出,“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。”这些腐儒“以其学议之,入则心非,出则巷议,夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。”仗着有点学问,说三道四,妄议帝座,是不能容忍的。因此,他提出一条遗臭万年的建议,“史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药卜筮种树之书。”(《史记》第1册,中华书局,1959年,页254-255)这个建议粗暴而野蛮,彻底中止了春秋战国时期百家争鸣的学术局面,秦始皇听后,却当即下诏同意。这就是“焚书”事件的决策过程。

“坑儒”比“焚书”晚一年,发生在秦始皇三十五年(前212年)。引发“坑儒”惨案的两个事端都因为秦始皇“寻找仙药”而起。一是徐市为他寻找长生不老之药,花费巨资,寻觅无果,且中饱私囊。原文是:“徐巿等费以巨万计,终不得药,徒奸利相告日闻。”(同上书,页258)二是卢生等人私下议论秦始皇,“贪于权势”,“刚戾自用”,“乐以刑杀”,不肯再为秦始皇求仙药(“未可为求仙药”),并借机逃亡。(同上)一心长生不老而又妄自尊大的秦始皇,被这两个事件所触怒,于是他“使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后。”(同上)搜证方式是互相举报,定罪方式是嬴政亲定,处决方式是公开活埋。这就是秦始皇“坑儒”的决策过程。

从《秦始皇本纪》可知,“焚书”与“坑儒”是两个独立的历史事件,不仅发生的时间不同,背景不同,主导者也不同(“焚书”是李斯提议,“坑儒”是嬴政直接决定),但本质相同,都反映了秦始皇残暴、独裁的文化专制主义与政治恐怖主义。嬴政辩解说,他是重视儒生的,他对侯生等人不薄,不过他只是把儒生当作工具玩弄于股掌之中,“悉召文学方术士甚众,欲以兴太平,方士欲练以求奇药。”(同上)儒生的用场有两个,一是“兴太平”,一是“求奇药”,两个作用没发挥出来,工具不能为其所用,甚至说三道四时,“焚书”“坑儒”就不可避免了。

“焚书坑儒”的两处遗址

陕西作为秦国旧地,秦文化遗存遍布陕西各地。“焚书”和“坑儒”作为两个独立的历史事件,在地理上也不在一处。据《渭南县志》记载,【秦始皇焚书地】俗名曰“灰堆”,在(渭南)县西南五里,崇三十尺,周一百步。(乾隆版《新续渭南县志·古迹》卷二,成文出版社,民国五十八年,页218)此地位于今渭南市临渭区东南部的“秦代文化遗址公园”内,被称为“灰堆遗址”或“焚书台”。遗址内有覆斗形土台一座,底边长32米,顶边长15米,高约20米。目前是国内保存较为完整的秦始皇焚书台遗址之一。

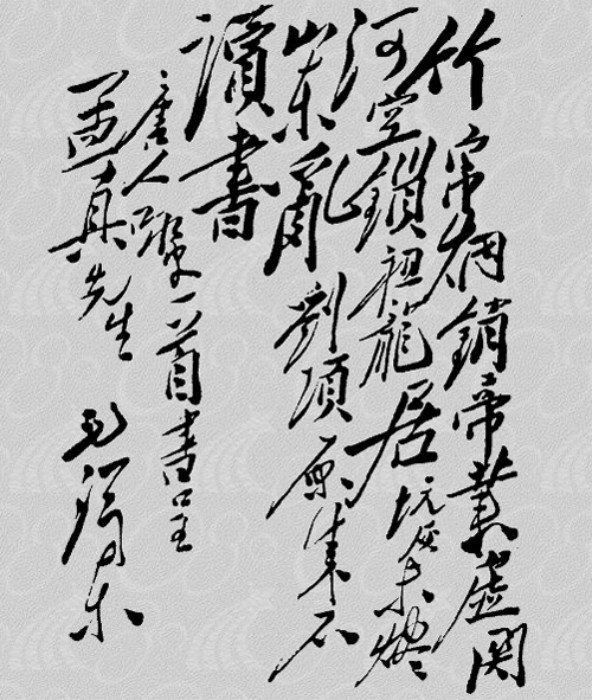

唐代诗人章碣的《焚书坑》:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”(《全唐诗》卷669,中华书局,1960年,页7654)说的就是“焚书”事件。清代诗人祁寯藻也有一首诗:《灰塠相传始皇焚书处》:“硎谷知何处,灰堆尚有灰。六经终不灭,一炬竟先灾。惨澹阴符出,苍茫赤帝来。至今原上草,秋烧满荒台。”(《晚晴簃诗汇》第48册卷126,徐世昌编,退耕堂本)两首诗,诚如诗题,说的都是“焚书”,而不涉“坑儒。”

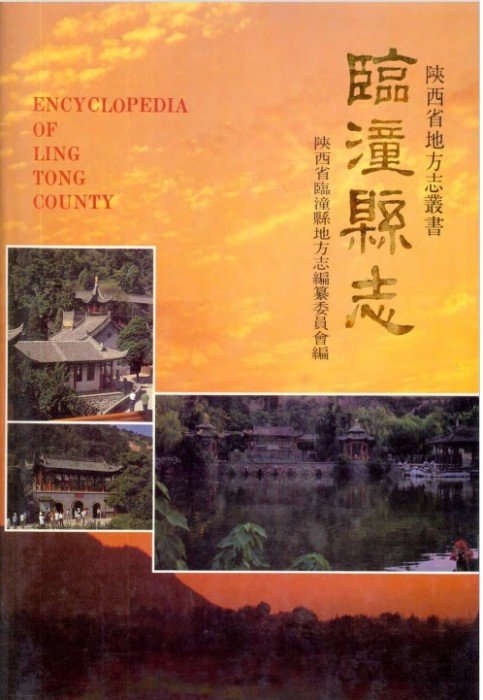

西安市临潼区是一个古老的存在,此地秦时设郦邑,汉设新丰县,唐改昭应县,北宋因东西绕临、潼二水改为临潼县。临潼有许多重量级古迹,地下充溢着帝王之气,如烽火台、秦皇陵、鸿门宴、华清池等,事件的主人如大名鼎鼎的周幽王、秦始皇、汉高祖、唐明皇等,都留下遗迹。骊山西麓,在临潼、灞桥两区交界地的洪庆堡一带,有一处略显晦暗、模糊的古迹,就是“秦坑儒谷”。据旧籍记载:“坑儒谷在县(昭应县,今临潼区)东南五里。始皇以骊山温处令人冬月种瓜,招天下儒者议之,各说不同,因发机陷之。唐玄宗改为旌儒乡,立旌儒庙,贾至为碑文。”(《太平寰宇记》卷二十七,,中华书局,2007年,页581)地方志云:【坑儒谷】在临潼县西南五里骊山半原。旧长安志云:“秦始皇坑儒于骊山下,故名坑儒乡。”汉书注:“师古曰:今新丰县温汤之处,号愍儒乡。温汤西南三里有马谷,谷之西岸有坑,古老相传以为秦坑儒处也。”(《类编长安志》,[元]骆天骧,三秦出版社,2006年,页219-220)“愍儒乡”、“旌儒乡”、“坑儒谷”,名称不一,说的都是一个地方。

在古代诗文中,直接谈及“坑儒”的比“焚书”要少,这也是后世有人说秦始皇只“焚书”未“坑儒”的原因之一。“焚书坑儒”作为一个完整词语出现在西汉末孔安国(孔子十世孙)的《〈尚书〉序》中:“秦始皇灭先代典籍,焚书坑儒,天下学士逃难解散。”(《今古文尚书全译》,贵州人民出版社,1990年,页4)晚唐诗人司空图有一则《秦坑铭》,专讲“坑儒”:“秦术戾儒,厥民斯酷;秦儒既坑,厥祀随覆。天复儒仇,儒祀而冢;秦坑儒耶,儒坑秦耶?”(《全唐文》卷808,中华书局,1983年,页8497)短短32字,言简意赅,“秦坑儒耶,儒坑秦耶”?可谓千古一问。司空图显然认为,秦坑儒正是秦覆灭的根本原因。当地方志载有明代诗人周弘禴诗:“平吏封建尽销兵,烧却私书远筑城。七百竖儒同日死,不知谁是鲁诸生。”(《临潼县志》卷37,上海人民出版社,1991年,页1259)诗题即为“坑儒谷”。诗中涉及四个重要事件:销兵、筑城、焚书、坑儒,可谓文约旨远。应当指出的是,诗中的“坑儒”是“七百竖儒”,而不是司马迁的“四百六十人”。

秦始皇曾两次“坑儒”

在人们印象里,秦始皇的“坑儒”是孤立的、一次性的政治事件,共坑了460个儒,也就是秦始皇三十五年那次事件。由于一句著名的反驳,“秦始皇只坑了四百六十个儒,我们坑了四万六千个儒”,进一步加深了这一印象。

的确,在司马迁笔下,秦始皇的“坑儒”只发生了一次,但在东汉初年著名学者卫弘的《诏定古文官书序》中,却记录了迥然不同的一段历史:“秦既焚书,患苦天下不从所改更,而诸生到者拜为郎,前后七百人。乃密令种瓜于骊山坑谷中温处,瓜实成,诏博土诸生说之,人人不同。乃令就视,为伏机,诸生贤儒皆至焉,方相难不决,因发机,从上填之以土,皆压之,终乃无声。”(《全后汉文》卷二十七,上海古籍出版社,2009年,页273)“诏定”二字,恰恰说明了这篇序言的官方性质。

后世的考据家与注史者为《史记》与《汉书》的《儒林传》作注,均引用了唐代颜师古的“正义”,这条“正义”就引自卫弘的序文。另一位唐人张守节编著《史记·正义》,其《儒林列传》在“秦之季世,焚诗书,坑术士”条下,同样采用了这条史料。甚至同代人李贤为《后汉书·陈蕃传》作注,在“今陛下临政,先聋盲一世之人,与秦焚书坑儒,何以为异?”(《后汉书》第8册,中华书局,1965年,页2166-2167)条下,也抄录这条史料。这充分证明,这一文献弥补了《史记》的不足。不仅如此,北宋皇帝宋太宗下令修纂并通读的《太平御览》,是作为后代帝王治国理政的历史镜鉴的,秦始皇这段恶行也被收入书中:“秦苦天下不从而召诸生到者拜为郎,凡七百人。又密令冬月种瓜于骊山硎谷温处,瓜实成,乃使人上书曰:‘瓜冬有实’。有诏(天)下博士、诸生说之,人人各异说。则皆使往视之,而为伏机。诸生贤儒皆至焉,方相难不能决,因发机从上填之以土,皆压死。”(《太平御览》卷八十六,河北教育出版社,1994年,页748-749)

这其实是一桩邪恶而残忍的秘密屠杀。秦始皇控制了天下,担心人们不服从其恶政,于是以朝廷名义召集天下文人(儒生)到京封官,共达700人之多。同时密令走卒冬季在骊山脚下温暖处种瓜。瓜长出后,作为奇迹上报朝廷。平日里喜欢说三道四、评头论足的儒生,对冬季瓜果不可思议,议论纷纷。秦始皇遂令他们进入山谷实地考察,这些书呆子到达现场后仍然争执不已。此时突然弓弩齐发,纷纷倒下的儒生们又被土石填埋。这些热衷指点江山、评骘是非的文人们落入了精心设计的政治陷阱,惨遭屠杀而不自知。司马迁当年考察先秦史迹尚不了解这桩历史暴行,这也是这段史实不见于《史记》的主要原因。

正因如此,元代史家马端临在撰写秦始皇“坑儒”事件时,十分明确地将此列为两项史实,“始皇使御史案问诸生,传相告引,至杀四百六十余人。又令冬种瓜骊山,实生,命博士诸生就视。为伏机杀七百余人。”(《文献通考》卷四十学校一,中华书局,1986年,页383)文字虽然简短,但层次十分鲜明,清楚叙述了前后相连的两个“坑儒”事件。由此可见,卫弘的记载与司马迁的确差异很大,一是次数不同。前者是单一事件,后者是两起惨案。二是人数不同。前次“坑儒”460余人,后次“坑儒”700余人。三是罪名不同。前者是中饱私囊与诽谤、逃亡,后者是儒生“不从所改更”。四是方式不同。虽然都是活埋,前者是公开杀害;后者是秘密处死。五是地点不同。前者公开“坑之咸阳”,后者秘密坑之“骊山坑谷”。这也是第二次“坑儒”较少为众人所知的原因。

值得注意的是,《文献通考》在叙述了秦始皇两次“坑儒”的罪恶行径之后,紧接着还有一段叙述,“二世时,又以陈胜起,召博士诸生议,坐以非所欲言者,又数十人。”(同上书,页383)按上下文的逻辑理解,秦二世也曾“坑儒”。民变蜂起之时,“召博士诸生议”,似乎是集思广益,“议”什么,当然是如何应对动荡的国内局势。然而,这个胡亥却又指责知识分子说了不该说有话,即所谓“非所欲言”,于是,效法其父王,“坑儒”“数十人”。真可谓嬴政家天下的暴政传统。秦王朝二世不亡,真是没天理。

坑儒谷畔的旌儒碑

“愍儒乡”这个名称见于《汉书》,“儒林传”颜师古注:“今新丰县温汤之处,号愍儒乡。温汤西南三里有马谷,谷之西岸有坑,古老相传以为秦坑儒处也。”注者引述东汉卫弘的史料,斩钉截铁地说:“此则闵儒之地,其不谬也。”(《汉书》第11册,页3592)《汉书》是汉籍,注者却是唐人。颜师古是唐初贞观时人,文中的“新丰县”在唐玄宗时改为昭应县,均为今临潼区的曾用名。引文中的“愍”、“闵”,与“悯”同义。从“坑儒”到“愍儒”,至少从情感上,体现了社会的进步。北宋政治家王安石有诗:“智力区区不为身,欲将何物助强秦。只应埋没千秋后,更足诗书发冢人。”(《王荆公诗笺注》卷44,上海古籍出版社,2010年,页1229)诗题即为《愍儒坑》。除此之外,“愍儒乡”的有关史料不易查找,暂付阙如。

作为秦始皇“坑儒”遗址,可查到“旌儒碑”的有关资料。据方志记载:【贾至旌儒庙碑】“颜鲁公书。今学宫所树碑乃宋人重刻。其原碑不可复识矣。然其书法自卓然成家,非时下所可及。大中祥符三年都官郎中徐班书,知招应县事。张绰篆额。”其下则列举了作为“同时襄事者”的官阶及姓名。(《临潼县志》卷二,成文出版社,乾隆二十七年本,民国六十五年,页188-189)这通碑的毁坏,损失很大,不仅毁掉了一件重要的政治文物,而且毁坏了颜真卿一件珍贵的书法真迹。“宋人重刻”(只知这位书法家徐班是北宋大中祥符三年间的都官郎中)的碑文,虽然“其书法自卓然成家,非时下所可及”,毕竟不能与颜真卿的盛名相颉颃。

贾至,盛唐官员。唐玄宗逃亡四川时曾随行,后任起居舍人。他撰写的“旌儒庙碑”文,可见于《全唐文》及《临潼志》。由于后者错讹较多,引文来自《全唐文》。

碑文载,“开元末,天子在骊山之宫,登集灵之台,……见乡名坑儒,颓堑犹在,慨然感亡秦之败德,哀先儒之道丧。强死千载,游魂无依。乃诏有司,是作新庙,……因祠名乡,号曰旌儒”。并赞赏道,“今天子(唐玄宗)矫覆车之前轨,崇明祀于后叶,秦之所废,我之所兴。”一“前”一“后”,一“废”一“兴”,对比鲜明。盛唐时的华清宫,犹如今之北戴河,是国家领导人的疗养胜地。贾至在碑文中交待了立碑之始末。开元末年,唐玄宗在华清宫疗养之际,在骊山周边考察,发现了颓败的坑儒乡遗迹。李隆基出于对覆灭的秦政的否定,对亡故的儒生的悲悯,亲自下诏,为冤死千年的儒生修庙立碑,并将“坑儒乡”更名为“旌儒乡”。碑文清楚表明,为秦始皇“坑儒士”冤案平反,是唐玄宗的决策。

碑文对秦始皇“焚书坑儒”的批评是痛切的,“昔秦灭羲轩之制,废唐虞之则,大搜学徒,竭索儒党。……然后罪九流之异论,尤百氏之殊术,无辜杀身,有道并命,冤骸积于坑谷,流血淬于泉壤,蹈仁义而死者不可胜纪。”应注意碑文对“焚书坑儒”的定性,“罪九流之异论,尤百氏之殊术”,是对“异论”、“殊术”(不同意见、不同见解)的残酷迫害与打击,并不是某些人曲为之辩的只是“坑术士”,而非“坑儒生”。碑文确认了秦代发生的这一冤案,肯定了历史上曾经发生的残忍与血腥,“无辜杀身,有道并命,冤骸积于坑谷,流血淬于泉壤”,“无辜”“有道”是对那些含冤而死的儒生的认可,“冤骸积于坑谷,流血淬于泉壤”,是对秦始皇的血腥的国家罪行的谴责。这也是对某些人所谓秦始皇“只焚书”“未坑儒”的直接否定。

碑文对“焚书坑儒”本质的揭示也是准确的,“观夫坑儒焚书之意,乃欲盖先王之能事,窃作者之鸿名,黈众耳以前闻,逞私欲于当代”。秦始皇登基之初,雄视千古,睥睨五帝,自称“始皇帝”,意图把个人意志凌驾先王,将古人鸿名窃为己有,堵塞众人的听闻,逞纵个人的私欲。这是华夏历史上第一个权力不受制约的独夫民贼。碑文站在儒家立场批判了秦始皇的倒行逆施,揭示秦朝由此衰亡的必然趋势,“夫如是,则秦不得不灭,儒不得不坑,势使然也。”这个思想,较之晚唐司空图的“秦坑儒耶,儒坑秦耶”的天问,提供了官方的思想资源。(《全唐文》卷368,中华书局,1983年,页3739)

秦始皇与唐玄宗,在历史上都是有为君主。前者实现了六合一统,后者开创了开元盛世。二人同为专制君主,一个“坑儒”,一个“旌儒”,相比之下,后者毕竟体现了更多的进步与文明,这也是盛唐时期之所以成为中华文明巅峰的根本原因。

“焚书坑儒”与史料毁灭

秦始皇“焚书坑儒”,发生在公元前三世纪,距今2400多年。在这漫长的历史长河中,历代政客文人,对秦始皇的暴行从来都是否定的。

贾谊的年代去秦不远(秦朝覆灭7年后贾谊出生),他在著名的《过秦论》中指出:“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首。”“废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。……故其亡可立而待。”(《史记》第1册,页280、283)比贾谊晚了几十年的司马迁在《秦始皇本纪》中全文引用了《过秦论》,并感慨道:“善哉乎贾生推言之也!”(同上书,页276)他充分肯定了贾谊的看法。清人赵翼对此评论道,司马迁将《过秦论》》“用之《秦本纪》后,最为切当。”(《廿二史札记校证》,中华书局,1984年,页12)汉承秦制,两千余年,历代帝王至少从言论上都把秦始皇的焚书坑儒作为反面教材,从来没有一个帝王为暴秦喊冤叫屈。前面提到的唐明皇就公然否定“坑儒”,而大力推崇“旌儒”,即为例证。即使大兴文字狱、野蛮摧残文化,残酷迫害文人的明清两朝帝王,也不敢公然与秦始皇为伍。肯定与赞颂秦政大约只是尊法批儒与《大秦赋》的年代的特例。

司马迁作为史家,他大概认为,秦始皇的焚书坑儒是最早的历史虚无主义与国家恐怖主义,由于秦始皇烧毁了六国史书及文献典籍,导致春秋战国数百年诸侯国的历史记载呈现大量空白,即使特意保留的秦籍,也很不完善,从而大大增加了《史记》的撰写难度,司马迁感叹道:“秦既得意,烧天下诗书,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也。……惜哉!惜哉!独有《秦记》,又不载日月,其文略不具。”(《史记》第2册,页686)另一位史家班固也认为,“秦始皇兼天下,燔《诗》《书》,杀术士,六学从此缺矣。”(《汉书》第11册卷88,中华书局,1962年,页3592)他所说的“六学”,正是中华古典文化源头的那些东西,比如《诗经》、《尚书》、《春秋》等等。隋朝学者牛弘认为,在我国,文化遇劫,图书被焚,历经“五厄”,首当其冲的就是秦始皇的焚书坑儒,“秦皇驭宇,吞灭诸侯,任用威力,事不师古,始下焚书之令,行偶语之刑。先王坟籍,扫地皆尽。……此则书之一厄也。”(《隋书》卷四十九,中华书局,1973年,页1298)毁灭了诗书,消灭了文人,虽然实现了文化、思想的一统,但却摧毁了民族的文化基因,戕害了国家的创新精神,不但毁灭了以史为鉴的有形基础,而且割断了文化传承的无形纽带。然而,在批林批孔的年代,却有人认为,贾谊、司马迁甚至章碣等人的看法,是歪曲历史、颠倒是非的错误之见。

“焚书坑儒”为了“统一思想”?

郭沫若对“焚书坑儒”的认识,是前后不同的。抗战期间,他在“十批判书”中严厉指责焚书坑儒是“中国文化史上的浩劫”,“书籍被烧残,其实还在其次,春秋末叶以来,蓬蓬勃勃的自由思索的那种精神,事实上因此而遭受了一次致命的打击。”(《郭沫若全集·历史编》第2册,人民文学出版社,1989年,页445)不过,他的观点是易变的,1960年代,他评论焚书,就变成了“其用意在整齐思想,统一文字,在当时实有必要。”(《郭沫若全集·文学编》第16册,页315)所谓“整齐思想”,也就是“统一思想”。为秦始皇辩护,似乎是一些左翼作家的共性。早在1933年7月,鲁迅发表《华德焚书异同论》,在批判希特勒焚书的同时,却对秦始皇焚书进行了辩护——“秦始皇实在冤枉的很。”(《鲁迅全集》第5卷,人民文学出版社,2005年,页223)。要理解鲁迅的看法,需要了解一些背景。

1933年5月10日晚上,也就是希特勒当总理后约四个半月,柏林发生了一幕西方世界自从中世纪末期以来未曾看到过的景象。在约莫午夜的时候,成千上万名学生举着火炬,游行到了柏林大学对面的菩提树下大街的一个广场。火炬扔在堆集在那里的大批书籍上,在烈焰焚烧中又丢了许多书进去,最后一共焚毁了大约两万册书。在另外几个城市里也发生了同样的景象。焚书开始了。

具体焚了哪些书,请看下面的叙述:

那个晚上,由兴高采烈的学生在戈培尔博士的赞许眼光下丢入柏林烈焰中的许多书籍,都是具有世界声誉的作家的著作。……用一份学生宣言的话说,凡是“对我们的前途起着破坏作用的,或者打击德国思想、德国家庭和我国人民的动力的根基的”任何书籍,都得付之一炬。”(《第三帝国的兴亡》,三联书店,1974年,页341-342)

鲁迅首先强调的是希特勒焚书与秦始皇焚书的不同,“不错,秦始皇烧过书,烧书是为了统一思想。”(《鲁迅全集》第5卷,页223)希特勒的焚书何尝不也是为了“统一思想”,“凡是‘对我们的前途起着破坏作用的,或者打击德国思想、德国家庭和我国人民的动力的根基的’任何书籍,都得付之一炬。”(见上引文)由此可见,秦始皇的“统一思想”比起希特勒的“统一思想”不存在任何值得理解与同情之处?

为“统一思想”而焚书,是否就应理解、原谅、肯定,或至少不应苛责?“统一思想”是否一定具有进步的或积极的意义?关键是如何理解“统一思想”?1929年,鲁迅的论敌胡适、梁实秋等人与执政的国民党当局进行了一场史无前例的人权论战。当年5月,梁实秋发表了《论思想统一》,他明确指出:“思想这件东西,我以为是不能统一的,也是不必统一的。”因为“天下没有固定的绝对的真理。……思想若是统于一,那岂不是成为一个固定的呆滞的东西?”(《胡适文集》05,北京大学出版社,1998年,页557-562)梁实秋谈论“思想统一”的时间比鲁迅早了4年,他们的观点是如此不同。

“思想统一”的要害,首先在于“统一”。鉴于我国学界对民国时的笔墨官司往往以鲁迅的是非为是非,梁实秋的言论显然缺乏权威的说服力,我们不妨听听第三方的声音。李大钊也是鲁迅的同时代人。如果说鲁迅是中国共产党的同路人,那么,李大钊则是中国共产党的创始人(之一)。他在“五四运动”前夕就发表过一篇《统一癖》。他指出,“中国人……说到道德,最愿把孔子拿来定为国教,去统一人心。日本人也是常讲国民思想统一,教育划一。……统一!统一!真是东洋人的通癖了。”(《李大钊全集》第2卷,人民出版社,2006年,P326)李大钊的表达很通俗,他非但不赞成“思想统一”,反而将此斥之为“统一癖”。

东洋如此,西洋如彼,也不妨作他山之石。1780年代,独立战争结束后的北美13个殖民地,在政治走向上各行其是,为制订宪法争吵了几个月,当时亟须“思想统一”。然而《独立宣言》的起草者杰斐逊却这样提出问题:“思想统一值得向往吗?”他自问自答,“就同面孔和身高划一一样不值得向往。”他对“思想统一”作了一个十分形象却又十分残酷的比喻——“把普罗克拉斯提斯的床搬来,由于存在着大个儿打小个儿的危险,就把长人砍短,把短人拉长,使我们都变得一样大小。”(《杰斐逊选集》,商务印书馆,2011年,P264-265)他引用欧洲中世纪宗教迫害的例证反问道,“思想能做到统一吗?自从基督教传入以来,已经有无数无辜的男人、女人和儿童被烧死、被毒刑拷打、被罚款、被监禁,但是我们并没有向思想统一迈进一步。”(同上书,页265)