近日,“此时此地,温柔的光——黎紫书作品分享会”在SKP RENDEZ-VOUS书店举办。著名作家、第十届茅盾文学奖得主徐则臣,著名作家、第十一届茅盾文学奖得主乔叶,北京十月文艺出版社总编辑韩敬群,以及马来西亚华人作家黎紫书进行了一场真诚且深度的对谈,见证文字在时光中的存在与不灭,探寻与现代化博弈中小说的未来。

黎紫书,1971 年生于马来西亚。自1995 年以来,作品多次获得花踪文学奖、《联合报》文学奖、时报文学奖、南洋华文文学奖等,个人曾获马来西亚华文文学奖、马来西亚优秀青年作家奖、“云里风文学奖”年度优秀作家奖、单向街书店文学奖“年度青年作家奖”等。其长篇小说《流俗地》获《亚洲周刊》2020年十大好书、2021深圳读书月“年度十大好书”等。故事以盲女银霞的人生为主线,讲述马来西亚怡保小城里的市井风俗,浮世百态,描绘出马华世界普通民众的流俗众生相。

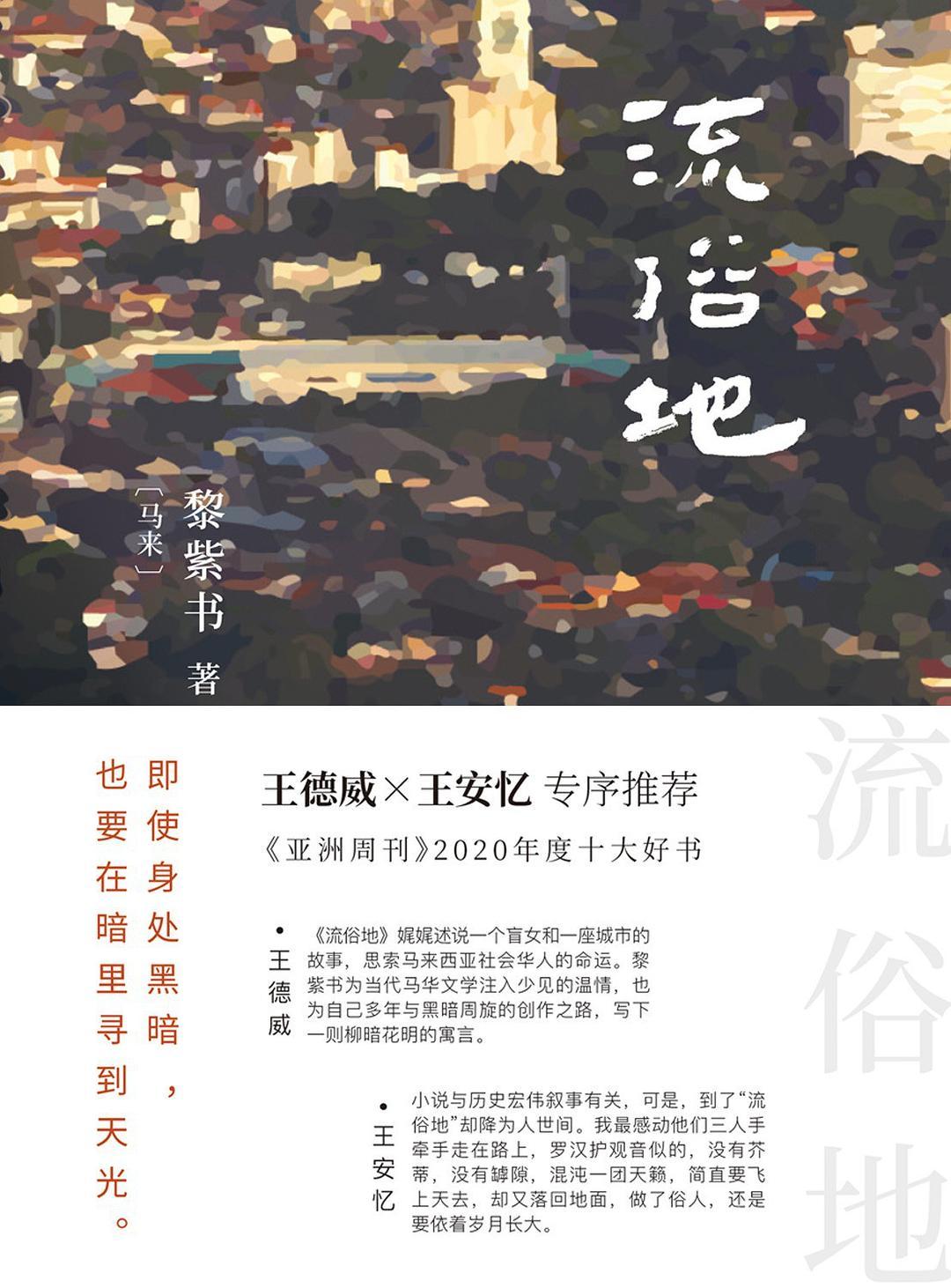

《流俗地》,黎紫书 著,北京十月文艺出版社

在创作《流俗地》之前,黎紫书一直怀揣着对故土的复杂情感。在她生活的马来西亚,中文的生存处境和发展空间逐渐紧缩,作为一个对汉语写作充满热情的写作者来说,这样的创作环境无疑是逼仄的。为了寻求更广博、更自由的文化生态,同样也是为了寻觅更加不设限的自我,黎紫书踏上了离开故乡的道路,和马来西亚的人、事、物间隔了一个足够回忆和想念的距离。黎紫书以游子的身份不断回望着怡保小城,最终以盲女银霞的视角,在《流俗地》中重构自己眼中那片土地上的“温柔的光”。

“艺术的身上保留很多神秘、奇异丛生、暧昧,你永远解释不清楚的东西恰恰是艺术品应该保有的本质。”谈及自己对黎紫书早期作品的阅读感受,徐则臣这样评价。在他看来,十年前的黎紫书的文字里有很强烈的时代超越性和先锋感,而现如今的《流俗地》则全然没有从前的曲高和寡,它沉下来关照到日常生活的细节,这背后实际上显露出作家漫长的心路历程,代表着她具体的生命状态和问题意识。徐则臣提到,“虽然我和乔叶与黎紫书不在一个场域里写作,我们的文化背景和写作题材也大有差别,但是我们到一定阶段所需要面对的抽象的难度和写作的困境是一样的”。所以,作家要敞开自己,向人间、大地、生活敞开,向历史和文化敞开,那些表面上琐碎的,甚至形而下的问题,的确构成了生活的绝大部分,而小说家必须为这些问题发言。

“作家开始把自己的姿态往下降,开始踩到大地上,才会有关注日常生活的写作,也才有可能跟读者产生共鸣。”在他看来,《流俗地》是一部烟火气十足的小说,这样的有效表达与黎紫书对生活的有效掌握息息相关。通过生命细节的呈现来表达历史,将宏大的宿命诉诸于真实的经验中,这就是黎紫书在小说里所做的去传奇化的尝试。

“《流俗地》这个书名中‘流’动的是什么?是人情、人性、人心,是小说血肉的部分。‘俗’是什么?是俗骨,是人情世故,是小说的拐杖。‘俗’对我们小说的文本的重要性不言而喻,所以这部小说的血肉十分丰满,俗骨又非常结实。”同为女性作家,新晋茅奖得主乔叶说。

结合自己的生命体验,乔叶毫不避讳地讨论年龄对创作的影响,她坦言小说家中年的状态堪称美妙,“年轻的时候有力无心,年老的时候有心无力,现在有力有心,还有理解力和慈悲心。《流俗地》可能就是这样一个活在中间地带的,中年状态下作家表达出来百味杂陈、难以形容的丰富之书”。当《流俗地》的读者在跟随小说中盲女的视角前进时并不会觉得漆黑,因为在这个过程里心里是有光照进来的。

谈及小说创作,黎紫书坦言,“写作对我来说可能是我目前人生中最重要的一件事,但是我没有办法把它放置到一个很高的程度,我在写《流俗地》的时候不会去思虑其在马华文学中的地位和意义,我想到的是我自己要怎样写作,我的小说要怎么样完成。”如同读者会有自己喜恶的小说人物一样,衍生写作中,黎紫书坦言自己不必一定要追求去写民族、写文化和身份认同的东西,“我想做令狐冲,在小说文学世界里面就做令狐冲,我不去谈民族大义,我要自自在在地去写我自己喜欢、自己认可的小说。”

“今天参加活动的三位作家都是70后作家,也都是当下最优秀的写作力量,他们最重要的作品——徐则臣的《北上》、乔叶的《宝水》、黎紫书的《流俗地》都在北京十月文艺出版社出版,我想这不仅是十月文艺的骄傲,也是中文写作的骄傲。”韩敬群感慨三位作家用自己的方式在文字里不断耕耘,收获了众多读者的喜爱。他十分敬佩黎紫书对汉语写作的严谨和赤忱,“在《流俗地》中,在黎紫书的笔下,一些普通的汉字都具有了它们的灵性、神性。例如黎紫书写银霞跟人下棋,将她抚摸棋子的动作比作‘抚摸一个个阵亡的士兵’,诸如此类出神入化的表达方式在小说里俯拾皆是,这样的充满灵性和美感的表达令人惊喜”。

正如作家奥尔加·托卡尔丘克所说:“文学是建立在自身之外,对他者的温柔之上。”而温柔就是对另一种存在深切的光芒,无论是徐则臣的花街、乔叶的宝水,还是黎紫书的怡保,这些都是小说家的文学根据地,都在他们的“此时此地”里绽放出“温柔的光”。韩敬群说。