很久很久以前,克里特岛国王米诺斯在战争中打败雅典,他要求雅典人每九年(亦传每年)奉祭7名少年和7名少女给怪物米诺陶洛斯。

在第三次奉祭时,雅典王子忒休斯自告奋勇去杀死怪物。

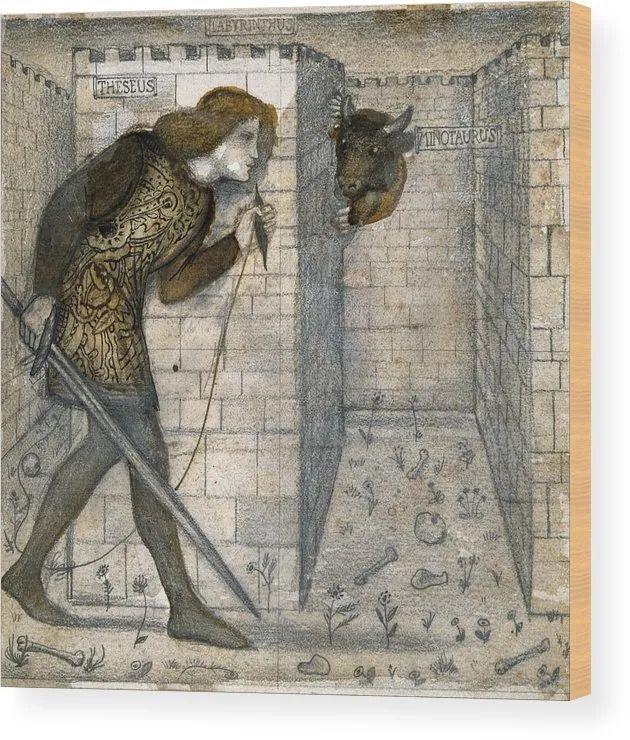

▲

爱德华·伯恩·琼斯创作的《忒修斯和米诺陶洛斯》 (1861)

在克里特岛上,国王米诺斯的女儿阿里阿德涅爱上了忒休斯,为了助他顺利完成任务,阿里阿德涅给了他一个线团,以便他在迷宫中标记退路。

忒休斯成功杀死了怪物并带领其它雅典人逃离了克里特岛,而载着这位英雄返回雅典的船被命名为“忒休斯之船”。

▲

1920年代古希腊有两层双桨战船的插图

“忒休斯之船”被雅典人留下来作为纪念碑。年深日久,木材逐渐腐朽,雅典人便不断更换新的木头。最后,船上的每一块木头都被替换过了,雅典的哲学家们就此发问:

“这艘船还是原本的那艘“忒修斯之船”吗?”

如果是,可它已经没有最初的任何一块木头了;如果不是,那它又是从什么时候开始不是的?

▲

《沧海渔生》凤凰卫视电影台

6月5日 12:00 即将播出

与尚在摇篮的儿子艾登单独相处的时候,杰斯马克总会讲起这个故事,也总会想起这个问题,这大概是因为他也曾拥有一艘“忒休斯之船”。

杰斯马克是马耳他人,祖祖辈辈打鱼为生。

▲

杰斯马克与他的渔民朋友们

在外人眼中,马耳他既是“地中海心脏”也是“欧洲后花园”,无边澄澈的蓝海勾勒出一幅人间乌托邦的景象。但只有摘掉游客的滤镜,才会发觉再明媚的阳光也有照射不到的黑暗角落。

▲

片中的绝美地中海风光

2004年,马耳他加入欧盟,欧盟颁布的禁渔令波及了包括杰斯马克在内的每一个马耳他渔民。

▲

无数渔船泊在马耳他岸边

渔民的捕捞受到严格的管控,不仅获准捕捞的鱼品种受限,还必须要通过海鲜市场进行交易,而渔获的价格也是由交易员随口定下。

▲

管理混乱的海鲜市场

眼看着交易员贱卖自己辛辛苦苦捕获的鱼,杰斯马克上前与其理论,得到的结果却是交易员粗暴地把渔获丢给他——不满意你就自己去卖!

杰斯马克买不起冷藏车,鱼不能尽快卖出就会坏掉,他锲而不舍地敲开一家又一家餐馆的门,却被餐馆老板们告知他们已与海鲜市场签订协议,只会接受市场供货。

▲

杰斯马克穿行于城中小餐馆卖鱼

最后,在“要么烂掉,要么贱卖”的抉择中,杰斯马克还是被迫选择了后者。

在外诸事不顺,回到家里也不得喘息。

杰斯马克的儿子艾登被医生诊断为发育不良,如果不及时干预将会对孩子造成不可逆转的伤害。医生建议他带孩子去看专业的营养师,然而连一罐营养奶粉钱都凑不齐的他根本没能力请营养师。

▲

杰斯马克夫妇被医生通知了“坏消息”

为了给孩子提供好的治疗,杰斯马克的妻子带孩子回到娘家。妻子的娘家家境殷实,所以丈母娘一贯看不上这个“穷卖鱼的”女婿,两人见面少不了一番冷嘲热讽。

为了保住自己作为父亲和丈夫的尊严,杰斯马克铤而走险,开始为地下黑市干活。不入黑市不知道,所谓的“禁渔令”打着为环保的招牌,实则是把网撒到了他们这群底层渔民的头上。

▲

杰斯马克被迫去地下黑市“找工作”

在腐败政府官员的保护伞下,地下黑市继续交易那些明面上不允许卖的鱼品种以牟取暴利,而渔民赖以生存的渔网也被黑心商人派人割破。对于那些连维持温饱都困难的渔民而言,渔网被割破无异于灭顶之灾。

▲

地下黑市老板用鱼箱藏钱贿赂政府官员

越来越多渔民选择去海洋及渔业管理局登记吊销执照以获取欧盟的补偿金,越来越少的渔民继续坚守祖辈的传统。

杰斯马克想着等给儿子治好了病,还是要回归大海,但地下黑市的老板给了他当头一棒——你不读书吧?现在全球变暖,几十年后海里还有没有鱼都说不定。

鱼都没有了,还要渔民干嘛?

▲

黑暗弥漫,杰斯马克看不清前路在何方

压倒杰斯马克的最后一根稻草是妻子的指责:

你想让儿子成为像你一样的人吗?一个天天风吹日晒却不能养活自己家人的渔民?

一个被时代抛弃的失败者?

▲

杰斯马克与妻子陷入争吵

杰斯马克无话可说。他将自己的“鲁祖”送去垃圾站,在一堆破铜烂铁旁边,船头的一双眼睛注视着他,仿佛在怨恨他的背弃。

他背弃了大海,背弃了祖辈,背弃了梦想,也背弃了自己的灵魂。

▲

杰斯马克将自己的船送去“回收”

他的船被垃圾场的机器搅碎了,一代人的生活方式也被时代的巨轮碾过,化为灰烬,消失无踪。

▲

杰斯马克与阳光和大海告别

自全球化开始,我们曾享受其利,如今,也要承担其弊。在人类历史上的前几次技术革命中,被机器取代的往往是劳动密集型的工作岗位,但与此同时,技术革新也会带来新的工作机会。

但现在我们迎来了人与技术之间关系的拐点。

这是第一次,在生产力提高的前提下,人们的收入反而在下降。也是第一次,技术飞速发展,需要的人力却越来越少。

技术对普遍意义上的人的剥削,虽然不易被察觉,但像杰斯马克这样的“技术弃民”的出现,却不得不令我们警醒。

“技术弃民”当然不仅限于这个地中海小国的渔民。那些被网购和二维码难倒的老年消费者、那些被自助支付取代的超市收银员、那些被自动驾驶取代的汽车司机,还有那些即将被AI软件取代的文字工作者、艺术家、程序员......

时代的巨轮之下,似无人幸免。

为应对本次技术革命引发的诸多问题,英国经济学家盖伊·斯坦丁(Guy Standing)又重申了“基本收入”(Universal Basic Income)的重要性。它是一种新的政府服务方式——即没有任何前提地定期向一个国家、一个社会中的所有成年人支付一笔固定的收入。

▲

英国经济学家盖伊·斯坦丁

当越来越多的职位不再能提供足以让人摆脱贫穷或借由社会流动来提高自身社会地位的工资或收入时,我们迫切需要建立新的收入分配系统,而“基本收入”必须在这个系统中占有一席之地。

▲

盖伊·斯坦丁著作《基本收入》( Basic income: And How We Can Make It Happen)

“基本收入”或许为经济上的难题提供了一个可能的解法,但人心的沟壑又该如何填平?

杰斯马克用欧盟的7000欧元补偿金买了一台二手冷藏车,他的生活终于像妻子和丈母娘所期望的那样“步入正轨”,但他无时无刻不在思念阳光和大海,思念浪花和游鱼,思念每一次抛出渔网然后满载而归的快乐。那艘船带走了他生而为人的意义。

其他人又何尝不是要经历这样的心理落差呢?

▲

送走自己的船后,杰斯马克失去了笑容

《沧海渔生》(Luzzu)是一部上映于2021年的马耳他电影,由马耳他裔美籍导演亚历克斯·卡米莱里(Alex Camilleri)编剧并执导。

本片作为首部亮相圣丹斯电影节的马耳他电影,曾在2021年的圣丹斯电影节上获世界电影单元剧情片评审团大奖提名,并最终获得评审团特别奖。

▲

《沧海渔生》编剧、导演亚历克斯·卡米莱里

本片的英文片名“鲁祖”即是指来自马耳他群岛的传统渔船。正如杰斯马克的那艘船一样,“鲁祖”的船舷以上用蔚蓝、黄色和红色漆出弧形的条纹,船长们会在自己船头描上两只眼睛,这对“荷鲁斯之目”保佑渔民出入平安。

▲

一双“荷鲁斯之目”仿佛赋予了鲁祖生命

千百年来,当地人都是用它来捕鱼。

“鲁祖”的命运照应着人的命运。人之渺小,不过是沧海一粟,“沧海渔生”简单四字像是杰斯马克的判词,道尽了他一生的命运。世界之大,没人在乎他一个小小渔民的余生,只有他本人的肩膀承压这命运的重量,留下抹不去的褶皱与压痕。

为了真实还原渔民的生活及马耳他语环境,导演卡米莱里大胆启用素人演员,包括男主角杰斯马克在内的主要演员均是马耳他当地渔民。

▲

《沧海渔生》的真实渔民演员们

为了让他们“做自己”,导演没有给他们具体的剧本和台词,只是告诉了他们每场戏的情境和各个角色的目标,而渔民们也很自然地完成了自己的角色。

创作之初,导演受到肯·洛奇、达内兄弟还有意大利新现实主义作品的启发,寄希望于低成本的电影制作可以使发生在马耳他的故事被更多观众看到。

但最后抵达观众的绝不仅仅是马耳他语言与文化,还有导演借渔民之口发出的声声叩问——

欧盟禁渔令后,马耳他渔民的往后渔生,何处靠岸?

全球化浪潮中,技术革新大势下,人类又将何去何从?

来源:凤凰卫视电影台

编辑:福尔魔歌、Remi