作者 | 南风窗记者 朱秋雨

发自天津

编辑 | 向由

1年多前的一次出差被性侵,令40岁的崔丽丽成为众人关注的焦点。她的社交媒体充溢着她的自述——被性侵、报警,接着立案,最后成功将性侵当事人,也是她老板的那个人送入监狱。看上去,她永远感到愤怒,像一个斗士般有力量。

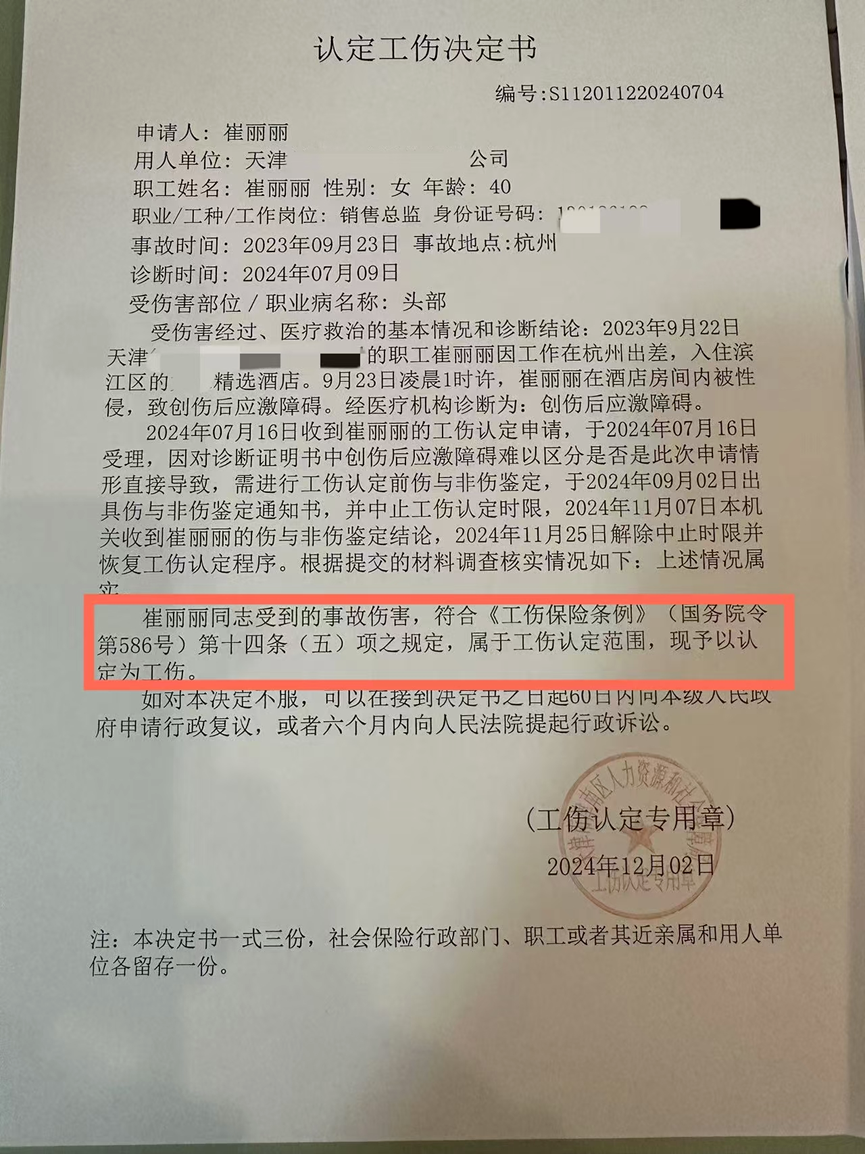

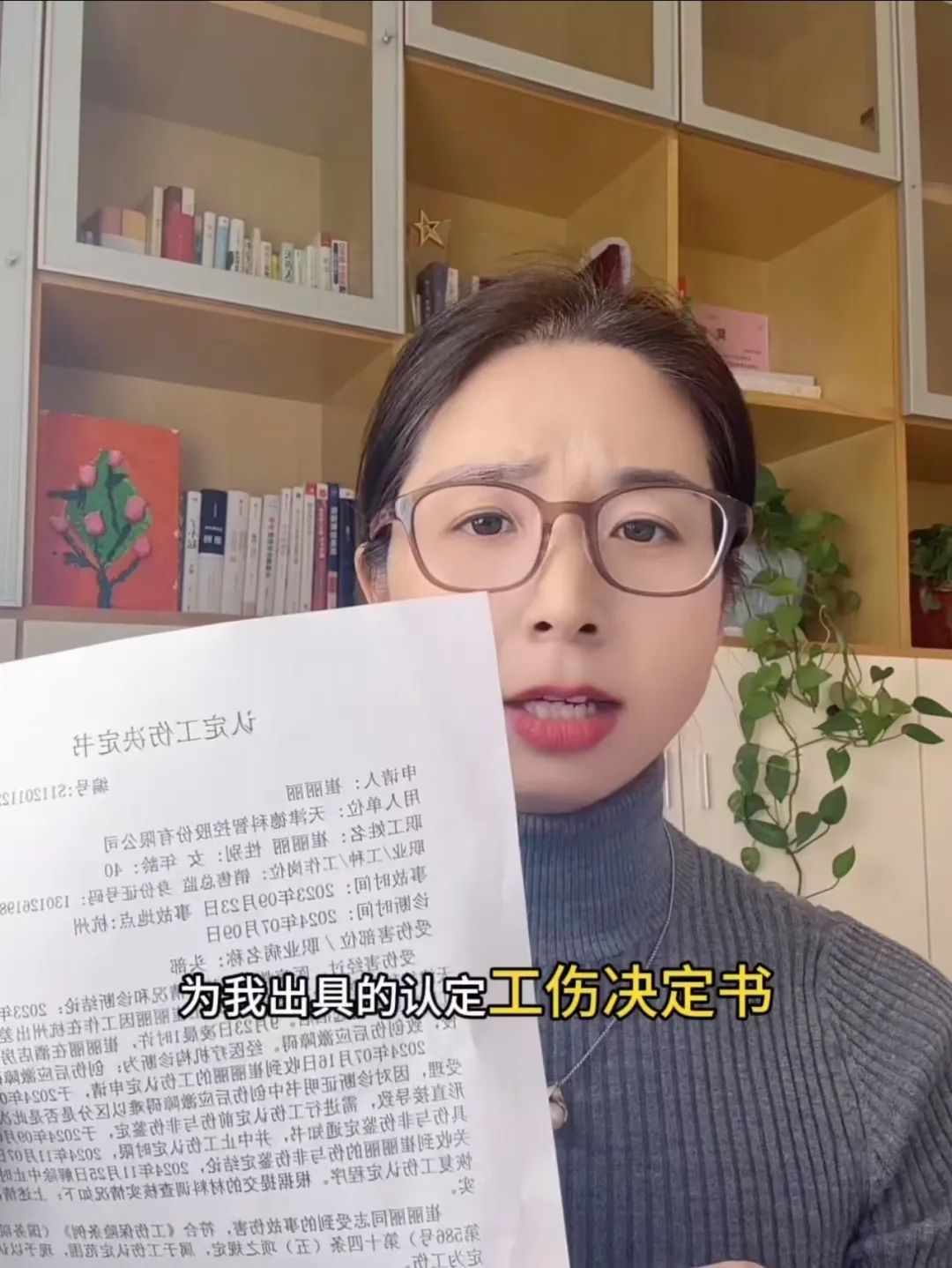

2024年12月3日,崔丽丽收到了来自天津有关部门的工伤认定书。那个落款盖有“工伤认定专用章”的决定书写到:崔丽丽同志受到的事故伤害,符合《工伤保险条例》第十四条(五)项之规定,属于工伤认定范围。

认定工伤决定书

短短几行字,花费了患上创伤性应激障碍(PTSD)的崔丽丽7个月。而从全国范围来看,这也是极其罕见的胜利。曾代理“广东第一例性骚扰损害责任纠纷”案、知恒(广州)律师事务所律师丁雅清听闻她的经历,感慨道:“太震惊,太厉害了,她怎么会想到去认定工伤呢?”

多年来,相关律师与学者都在推动“发生职场性骚扰后,用人单位也应承担责任”的认知。但这些努力还未在实践中大范围见效。丁雅清说,有时候,光是把用人单位放到被告席,就花了律师很大力气。

崔丽丽的战争却是全靠自己。她咨询过很多当地律师,都以没有司法先例和法条为由劝她放弃。她于是自己找资料,写认定材料,找有关部门。秉持的信念是,我国工伤条例虽然没对精神侵害有明确的规定,但也没有明令禁止。

表面来看,如今的她大获前胜。但在过去1年多里,谁也不知道一系列的动作让她付出了多大的代价:因为被老板性侵想去报警,她被踢出公司群聊。据办案检察官透露,为了维护公司利益,同事们也远离了她,供词纷纷倒向了有利于公司的一方。

2024年4月,坚持要认定工伤后,她被公司以旷工为由裁员。她后来到精神科专科医院就诊,才发现自己原来患了PTSD。

崔丽丽患PTSD的诊断证明书

这不只是一个性侵受害者受到创伤的故事。崔丽丽有自己属意的故事版本:一个女性在遇到职场性骚扰时,运用法律手段,维护了自己的权益。

现在,她做到了。

酒醉漩涡

很长时间,崔丽丽都记得那天晚上,她还清醒时的一切细节。她说了什么,吃了什么,对方说了什么……日料店里的商务饭局,对她而言就像昨天发生的一样,清晰得让她痛苦。

那是2023年9月22日。她在杭州出差期间,遭遇到了“一生都不可能忘记的事”。

原定,这是一场重要的饭局,她和团队即将与拉锯了1年多的国内汽车巨头进行成果汇报。如果一切顺利,这不仅是她自2022年6月加入公司以来,拿下的最重要客户,也是该公司在乘用车领域零的突破。

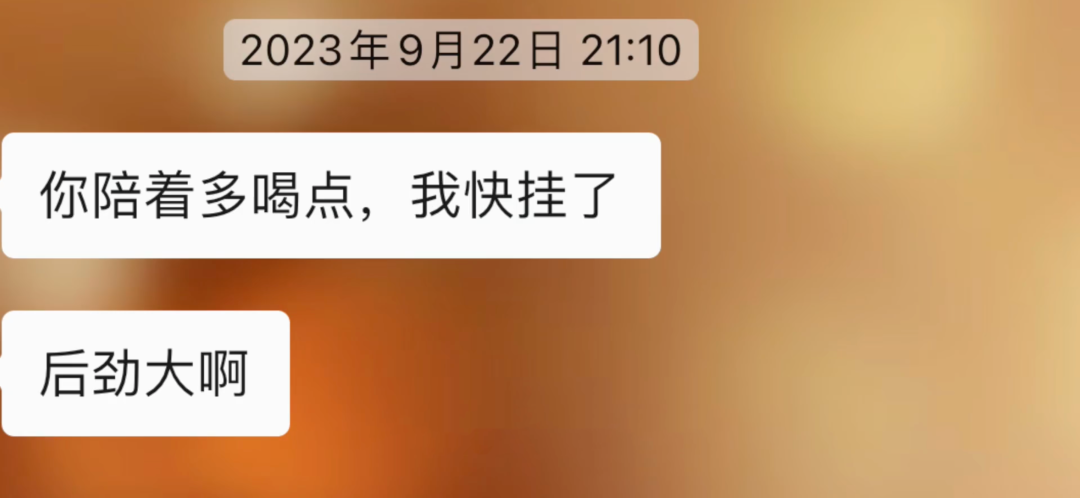

9月22日,20点,身为销售总监的崔丽丽,与老板钱军抵达约好的日料餐厅。饭局开始1小时许,21时10分,她收到了钱军的两条微信消息:“你陪着多喝一点,我快挂了。”“后劲大啊。”

钱军发给崔丽丽的信息

后来的案卷材料显示,不胜酒力的崔丽丽约22时趴在桌上睡着了,期间一直处于醉酒昏睡状态。钱军于第二日(9月23日)凌晨1时,将她带进他的房间。

睡着以后,当晚的事情,无论她怎么逼自己,也无法记起来。

再度拥有完整记忆,已是第二天凌晨四五点。她睁开眼,发现自己全身赤裸,衣物散乱一地。转头一看,双人标间的另一张床上躺着只穿着内裤的钱军。

她哭了出声,慌乱地穿上衣服,逃一般跑出了房间。接下来1年多时间,崔丽丽还时常被这一幕所折磨:酒还没完全醒的她,跌跌撞撞地走向隔壁自己的房间。她几度刷卡,无论怎么拧门把手也打不开房门,最后她坐在地上抽泣。

事发之后,为了见客户,爱干净的她洗了澡,也洗了衣服。断片的她希望从钱军口中得知事件经过,于是第二天等待钱军开完会,她礼貌地询问,“昨晚我喝多了以后发生了什么?”那时候,她在微信还尊称对方“您”。

对方淡定地解释,昨晚她四处呕吐。他好不容易把她带回酒店后,发现没法刷开她的房门,于是将她带回了自己的房间。他还称,崔丽丽呕吐到了床上,所以才脱了她的裤子。

接下来的多日,感到不适的崔丽丽强撑着工作。这时候的她已经无法放过自己。无论何时,她的脑子被一个面对钱军难以启齿的问题所折磨:为什么她被脱光了衣服?

无法说服她的“真相”驱使她行动。10月3日,崔丽丽抵达杭州,以找丢失的手串的缘由报警,要求查酒店监控。此后,她又从酒店人员口中,获得了与钱军描述有很大出入的说法。

案卷材料显示,钱军一直保持强硬态度,从传唤到案,一直到起诉阶段,“均否认与崔丽丽发生性关系并拒绝认罪认罚”。

事件在大量调查的基础上得以还原。判决书载明,涉案酒店前台经理供述称,醉酒当天,其曾经提示钱军,崔丽丽的房间在哪儿,并询问是否需要帮忙,钱军拒绝了。

监控显示,他从未试图将崔丽丽送回房间,而是抱着不省人事的她,径直走向自己的房间。前台经理回忆说,两人进入房间后,其曾让保安敲门,想让他把她送回房间,但未获得钱军理睬。之后,前台再度给钱军致电,询问是否要帮忙把崔丽丽送回房间,“(他)说不用,直接把电话挂了”。

监控显示,钱军将崔丽丽抱进他自己的房间

而打扫房间的保洁也在庭审中作证称,当晚房间床上没有呕吐物。

事发后第三天,丈夫吴东收到了崔丽丽的微信。她说自己很憋屈,把事件经过全都告诉了他。吴东当即意识到,妻子遭受到了性侵,让她不要犹豫,立刻去报警。

但那时,崔丽丽始终被自责缠绕,她怪自己丧失了记忆,也担心责怪错了人。为此,夫妻俩产生了分歧,冷战了好几天。

反复纠结多日,距离被酒后性侵18天后,2023年10月10日,崔丽丽与丈夫吴东到杭州报警,直指公司创始人、博士学历的钱军涉嫌强奸。

时隔1年多后,2024年1月,天津的暖冬里,吴东告诉南风窗,他对妻子第一时间告诉自己的事,一直感到敬佩。“换作是我,都不一定有勇气说出来。可能就会默默忍过去。”

还 手

最终让崔丽丽决意报警的,还是对方居高临下的态度,这带给她愤怒。

她曾试图在10月6日给钱军机会,让他解释事情原委,得到的仍是他的矢口否认。

双方交涉不成,崔丽丽表示要报警。很快,直属领导郑美作为中间人给她微信传话。“他还是希望你来提具体要求,他来考虑。”郑美传达说。

这些话彻底将她激怒。她清楚,一旦提条件,很可能被对方以敲诈勒索的罪名纠缠。更重要的是,她意识到双方是完全不一样的人。“他以为你既然找他谈,只是因为你想要条件。而其实我只是想要真相。不知道发生了什么,我不知道他到底有没有侵犯我。”

那时候的她,每晚睡觉都会被噩梦惊醒。梦里经常是漆黑一片,或者下着瓢泼大雨,她在绝望之中,寻找她当时落在钱军房间里的鞋子。

缠绕她的梦魇,忘不掉,甩不开,于是她选择还手。从小时候起,家里告诉她的都是“出门在外不要惹事,但遇事也不要认怂”。“我妈最常说的话是,不要当个窝囊废。”

这是一个来自普通家庭最朴素的教育。崔丽丽记得,从小起,父亲是十里八乡的“名人”。当时,高中文化的父亲因为遭遇不公善于“告状”,为自己的父辈成功平反,而在当地闻名。许多遇到事的普通百姓会跑来家中求助,父亲则会义务教人如何打官司,一聊就是一夜。

她眼中的父亲既刚强,懂法律,同时他又是有智慧、有策略地进行反抗。1990年代,崔丽丽上高中时,父亲曾因帮人出主意,遭到当地人的打击报复,头脑被打开了花。她记得自己哭着跑去医院,见到父亲头上挂着绑带和网子,坐在病床上。父亲还和她开玩笑:“你看我(的头)搞笑不搞笑?”

她责怪父亲没有保护自己。而他说:“替别人说话的时候总会有人反对你,如果要怕这些,你什么都做不了。”

母亲在一旁,脸也被对方抠红了,却也帮腔说道:“他打你爸,我也抠他。别人打你的时候你就要还手。”

或许是因为在这样的家庭长大,崔丽丽在此后的数次谈判和交涉时,都没有低头。

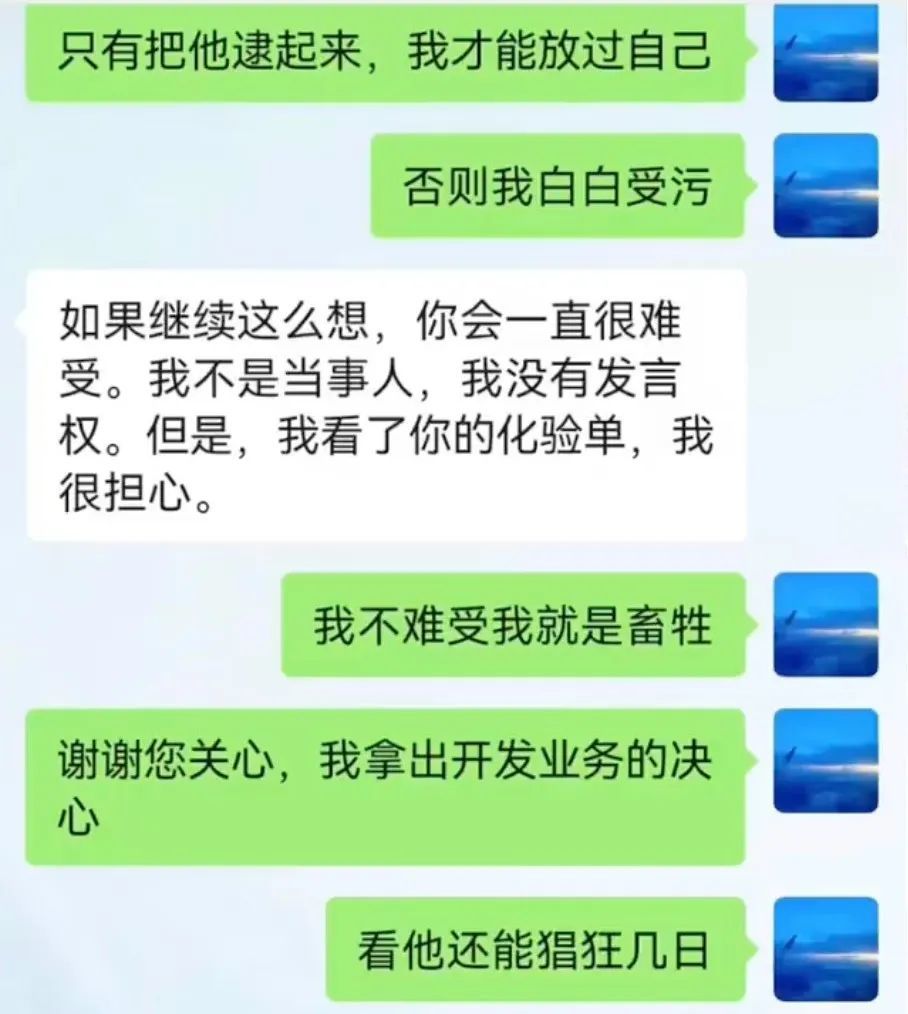

崔丽丽和直属领导表示,自己一定要将钱军绳之以法

2023年10月30日,警方正式立案后,到案的钱军反咬崔丽丽酒醒后,因担心自己工作业绩不好被开除,所以主动勾引他。他并未承认两人之间发生关系。

而据检察系统机关刊物《方圆》杂志的报道,检方披露,钱军提交了很多资料,以证明崔丽丽是因为工作不称职,担心被辞退,通过勾引诬陷要挟报复老板,索要高额补偿费。以前的同事、领导,很多为了公司能顺利上市,都选择站在了她的对立面。

公司的投资人也同步对崔丽丽进行劝说和威胁。微信聊天记录显示,2023年11月,有股东曾劝她,要以大局为重。“还是要以公司利益为重。公司倒下,200多人受到影响。任何公司,最难的都是一把手,太难了。”

一个半小时后,上述股东再次发消息,“公司层面,要感谢你对公司的勤勉付出。股东层面,大都是资本圈的玩家,利益至上……拭目以待啦。”

公司股东劝说崔丽丽以公司利益为重

崔丽丽仍然是不妥协。“我一直吊着那股劲,我觉得我不能被他们这么给打败。”

幸运的是,她遇到了一位细心的检察官,在2023年11月,一个大雨滂沱的夜晚,帮助她找到了关键证据。

2024年4月2日,钱军被判犯强奸罪,处有期徒刑4年,赔偿崔丽丽经济损失3000元。

这一天,崔丽丽一个人在家里,得知了判罚结果,她激动地瘫坐在地上,哭了一个下午。直到晚上丈夫回家,她平静地告诉了吴东判决结果。

当时的吴东以为,生活终于要回归平静了。

代 价

此前从未承认发生关系的钱军没有再上诉,判决生效了。

性侵事件的影响却没有随之结束,崔丽丽开始陷入一个更大的漩涡中。这一次,没有类似公检法的强力部门能够帮助她了,而她的丈夫吴东,也曾感到无法理解她。

庭审期间,崔丽丽已经显得恍惚,2023年冬的一天,她在路上不小心摔倒,摔断了左手,无法亲自出庭作证。

办案检察官从一个侧面解释了崔丽丽的压力,他告诉《方圆》,“此案发生在公司上下级之间,从案发到判决,被告人都拒不认罪,甚至往被害女性身上泼了很多脏水,让她在已经受到心理创伤的时候背负骂名,陷入孤立无援的状态,行为实在是恶劣。”

2024年4月,胜诉的判决书,不但没让崔丽丽感到高兴,反而让她受到了致命的打击。这个结果将钱军钉在了耻辱柱上,也让失去当晚记忆的崔丽丽像被判了刑一样耻辱。

她很难向他人解释,这样的耻辱感如何成立、如何折磨。吴东记得她当时的状态,整天闷在房间里,像个偏执狂,“脑子里只想着(如何复仇)这一件事”。自从被老板性侵后,每当崔丽丽情绪激动、濒临崩溃时,吴军是那个默默陪伴,给她出主意的人。

但这次,他也有点无法理解她了。崔丽丽记得,两人在此后爆发了一次最激烈的争吵。那是在2024年6月。当时,一家美国企业向她抛出了橄榄枝,但考虑到了自己仍想继续抗争,以及还没恢复的精神状态,她拒绝了。

吴东对她的抉择感到很不解。过往的相处让他以为,妻子作为曾经的女强人,渴望早日回到职场。

“现在已经跟3月份的我完全不一样了,只不过你不知道。”崔丽丽情绪激动地说道。吴东表达不理解后,她说:“对于我来说区别很大。我走到哪都是个被强奸的女人,我被打上了这样的一个烙印。”

“他就说我愚昧,他说在他的心里,(不管)被强奸还是没被强奸,你还是你。”崔丽丽回忆。

但吴东也清楚,即使理性主义多么占优,一切再也回不到过去了。他回忆,自2023年9月至今,妻子的状态起伏不定,“比较混乱”,时而愤怒,时而抑郁,时而好转。

崔丽丽在心理门诊就诊

性侵案件发生在熟人之间,妻子于是无法信任周围环境。从前热情开朗、爱组局的她不见了,她变得爱窝在家里,每天研究各类性侵案子。

崔丽丽也感受到了巨大的反差。以前,她一个人走南闯北,从没害怕过什么。现在,她长期在家里呆着,知道了吸尘器应该如何倒灰,连马桶怎么拧螺丝都知道。

职场、同事、朋友……曾经给予她滋养与力量的“外部世界”,突然变得不一样,不可信任。她被放在了一个大的对立关系中,而她只孤身一人,处在孤独的另一边。

“一种很无奈的感觉。每天还是没有希望。”一贯理性的吴东评价说,“这个事对她影响太大了,每天总要面对崩溃的时刻。”

唯一的路

在丈夫的劝说下,2024年4月23日,崔丽丽哭哭啼啼地走进了天津市安定医院。医生诊断认为,她不是得了抑郁症,而是得了创伤应激障碍,俗称PTSD。从此,崔丽丽每周二拿药、周五找医生问诊,吴东都陪在她身边,自己的工作也受到影响。

崔丽丽这才理解,为什么她变得连地铁、高铁都不敢搭,看到街道上的“酒店”二字就害怕。采访期间,她与记者一起搭电梯,看到有一位男性进入,后来她说,她不自主地想到“这个人会不会突然伤害我们?如果是你一个人搭电梯,他会不会伤害你?

这样的状态让她无法出外工作,家里近一年没太多收入。

要负起责任的,不应该只是钱军一个人。

早在性侵事件发生的一个月后,崔丽丽就认为,自己受到的侵害属于工作范围内的事,公司也有责任。她希望自己的事能被认定成工伤。

她有简单的法律常识,知道工伤认定的首要条件是“三工”,即工作时间、工作场所和工作原因。她认为自己都符合。2023年12月,等待判决期间,她开始打各类热线电话,咨询有关部门——一个女性在职场遭遇性侵害后,该如何认定工伤?

最终得到的回答是,她需要等刑事案件出结果后,才能开启工伤认定手续。

2024年4月,她情绪崩溃,加重病情的“导火索”也是这个。当时,她想要公司配合她认定工伤程序。没想到,多次要求协商后,公司最终给出了个方案——补发她半年的工资,再加上一个2N违法解除的补偿。这些条件满足的前提是,她不再申报工伤。

对于公司的提议,崔丽丽不同意。她坚信的是,工伤认定是她应得的,在工作期间受侵害,公司当然要负责任。

她理应得到这笔钱,拿来给自己治病。

听到她的反对意见后,公司方当场从包里掏出了解除合同通知书。这样的举动再度让她被激怒。通知书写着,她因没请假、旷工被裁。

这一次,她打算和强硬的、置身事外的公司刚到底。

丁雅清律师告诉南风窗,在我国,性骚扰领域律师都希望推动,用人单位应承担员工被职场性骚扰的责任。我国新修订的民法典也规定,用人单位在防止和制止性骚扰方面有相应责任和义务。但是,至于没有履行相关责任和义务的公司究竟会负有什么责任,没有明确规定。

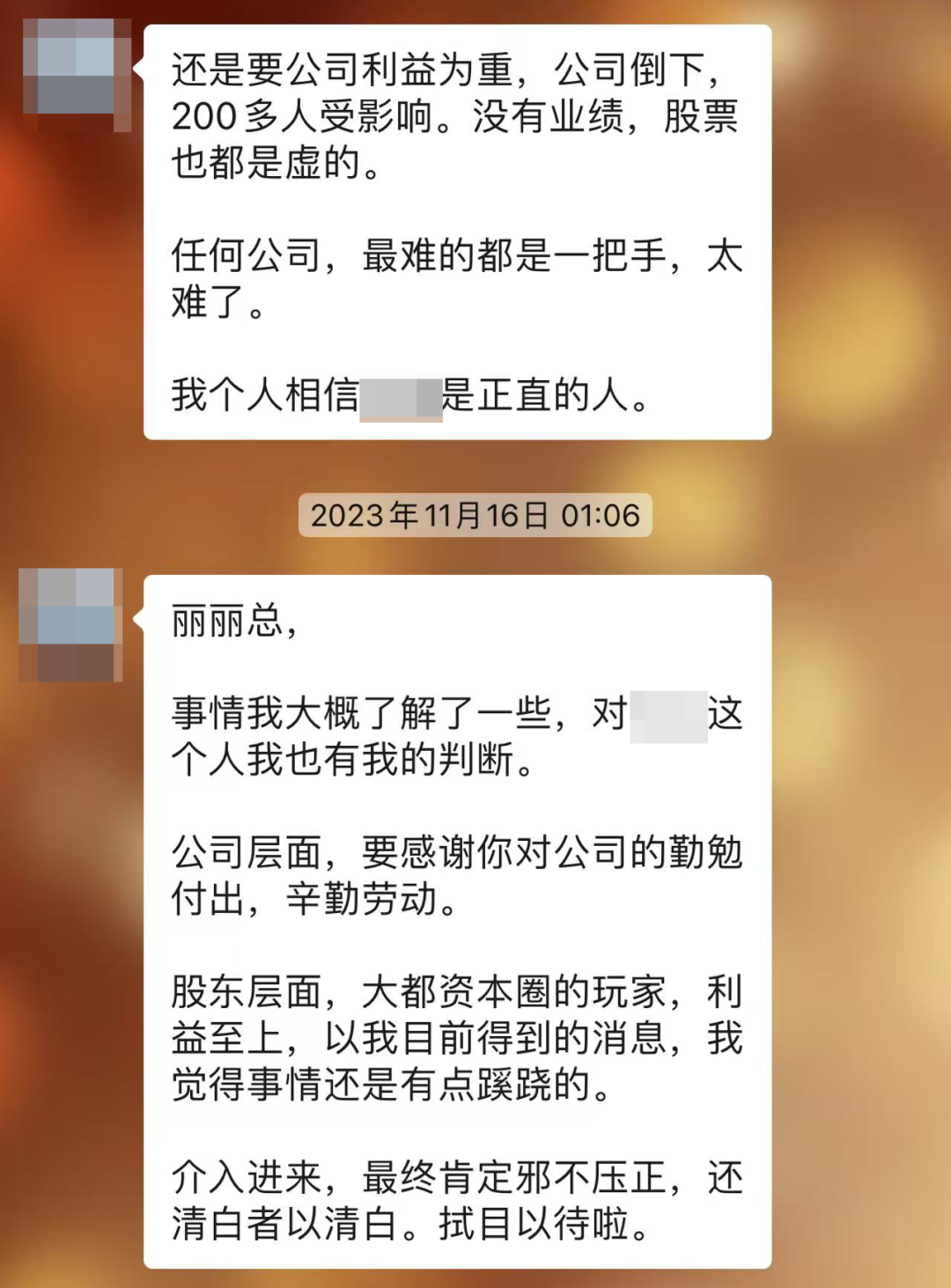

收到裁员通知的当天下午,愤怒的崔丽丽跑到了劳动争议仲裁委员会,申请进行劳动仲裁。她又到了天津市津南区人力资源和社会保障局(以下简称人社中心),申请将她性侵受到的精神伤害认定为工伤。之后,她还找了当地妇联和工会,想找到追究公司的办法。

崔丽丽到劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁

无一例外,她都碰了壁。妇联与工会只能去公司走访,做情况调研。吴东与她理性地分析后得出结论,认定工伤之路,是唯一一条没有前人趟过但可行的路。

此时的她还没意识到,她正在为一件了不起的事克服重重障碍。

为自己的战斗

带着巨大的愤怒与伤痛,决意认定工伤、打劳动仲裁的崔丽丽开始咨询天津当地律师。他们无一不以司法没有先例为由,对她表示悲观。她还记得有位同龄的女律师,听闻她的案例说,“你都40了,而且你做销售工作这么久,一个这样的事情就会把你打击成这样了?”

总之,多数律师和她的价值观不同。“他们并不是觉得我遭受到了不公和屈辱,要帮我维权讨个公道。如果只是想迎合我,那我宁可不要。”

她只能选择自己为自己战斗。丈夫也要工作,没法帮她。她独自看各类普法帖子,蹲律师的线上直播。而早在判决出来的几个月前,左手骨折的她,就一边用唯一可用的右手,一边把过往能搜集到的工伤认定判例都找了出来。

但无一例外,我国此前从未与她有完全一样的案例,即职场被性侵后将受到的精神侵害认定为工伤的。律师丁雅清也证实,我国法律极少有将精神伤害认定为工伤的先例,一般而言,工伤认定的是对身体上的侵害。

崔丽丽搜寻了所有能找到的案例,和她最像的是一位湖南长沙的大姐。她在值夜班时被一位临时工强奸未遂,因此患上了PTSD,被认定了工伤。

但与崔丽丽不同,大姐的工伤认定由企业主导。“但我因为侵害人是老板,没有人帮你,全都是自己。”

另一处让她有些担心的是,《工伤保险条例》第16条明确规定,醉酒属于不得认定为工伤或者视同工伤的情形之一。她于是花了大量功夫论证,自己醉酒是因为销售工作的需要,也因为老板对她的直接指示。

2024年7月初,天津市安定医院对崔丽丽的精神状况做出会诊,认定了她的PTSD病情。

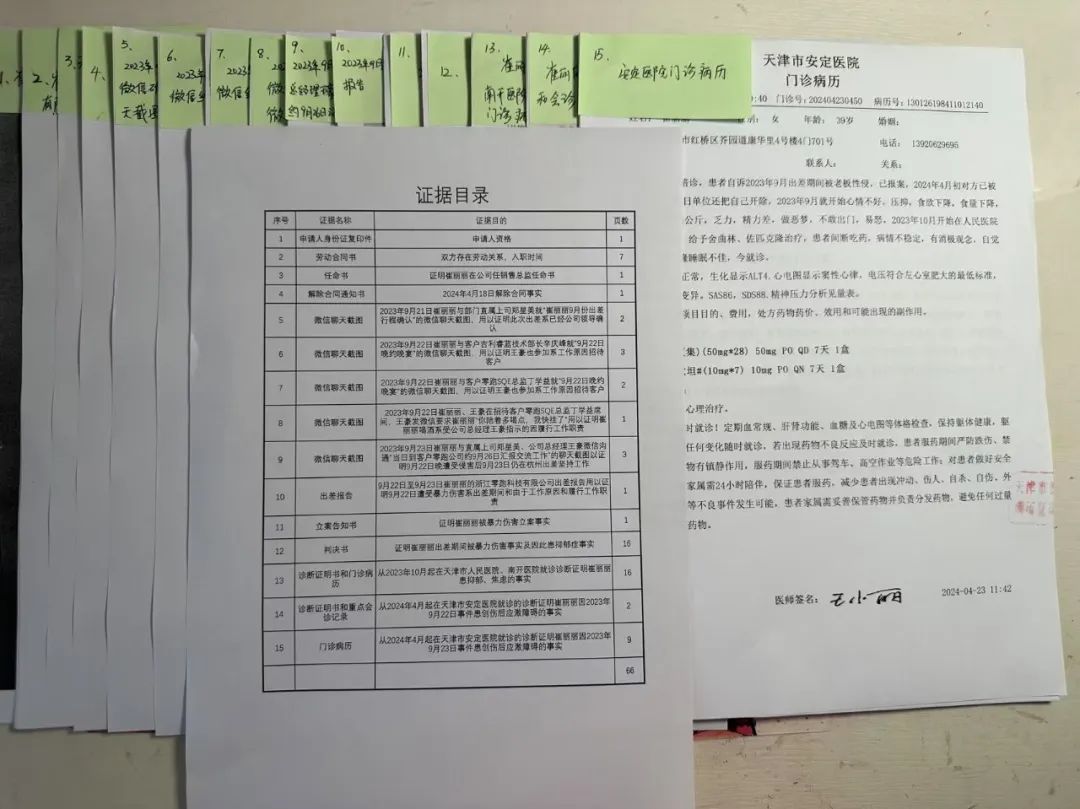

7月16日,她把一沓目录总计有十几项的工伤认定材料交给了人社中心,里面包括出差申请,出差报告,微信聊天记录,医院诊断,以及过往的工伤判例等。在每一份材料左上角,她都贴好了便利签,方便工作人员检索。

十几项工伤认定材料

办事人员拿到材料都感慨,“不愧是销售总监,做事太有条理”。

工伤认定期一般为两个月。但在2024年9月,变故再度发生。崔丽丽收到通知,认定工伤的两个月的时限需先终止,理由是,目前无法证明她的PTSD是因为她被性侵直接导致的。

她须再度参与专家会诊,重新鉴定。

漫长的程序曾让她一度崩溃。她记得清楚,10月、11月她先后进行了两次精神认定。每次面对三个专家,她都需要讲述性侵事件的历程。

有位专家曾问她,“你还愿意说这个事吗?”

“我不愿意。我如果不是为了治病,如果不是为了维权,我一辈子跟谁都不想讲。”崔丽丽说,“但是我没有办法,不这样做的话,我就没有出路,我就会变成一个废物。”

好消息终于在12月份传来。2024年12月2日,耗时7个月,崔丽丽拿到了因职场性侵的认定工伤决定书。拿到纸质决定书时,丈夫在开车,让崔丽丽把全文朗读出来给他听。

崔丽丽拿到认定工伤决定书

她起初很平静,但读着读着,她开始哽咽,泣不成声。7个月的等待终于有了结果,“相当于国家也认可了我受到的侵害”。

回归正常之路

现在,一切看上去可以告一段落了。因为工伤的成功认定,崔丽丽变得更有信心了。她把自己的故事放在了网上,主动要求记者实名采访。许多人呼她是典范,说这不只是丽丽的战争,更是女性的战争。

1月,南风窗记者在刮风的天津见到崔丽丽时,她和视频里显现得不太一样。2个月前,她刚参加了一档线上访谈节目。那时的她带着无法姑息的愤怒,说话也经常哽咽。“我就是要复仇啊。我不复仇对不起我打拼了17年,才有了我今天的位置和成就。我不复仇,对不起我的过往。”

现在,崔丽丽把长发梳成了马尾,显得精神又利落。私下的她更平静,透露着一种对旁人温柔的体察力——吃饭时,她时刻观察别人杯里的水有没有空。哪怕在讲述自己的故事,她也会关注来访者的反应,“这块经历也触发了你(的创伤)吗?”

她的发声开始取得了一些成效。社交媒体上,她每天至少收到2~3条私信,都是被性侵或性骚扰经历困住的女性来找她。去年7月,之所以决定发声,是因为她看到自己的检察官在《方圆》杂志发表了她的案例,很多人都在评论区鼓励她,让她感受到被人支持的力量。现在,她也想用自己的经历,鼓励那些和她一样被性侵打压过的女性。

访谈节目被将近3亿人看到,实现了崔丽丽发声的初心,她想让更多人了解职场女性的处境及坚韧

如今的崔丽丽,被很多人定义成“幸运的”,而1年多前的那次刑事案件,结果也的确如此——她遇到了一位细心的检察官。2023年11月,检察官在监控中发现,崔丽丽被钱军抱进房间1个小时后,曾有位房客在他们房门短暂停留。检察官于是冒着雨到酒店侦查。

正是这位隔壁房客,录下了影响判决的关键证据——那天夜里凌晨1时,他睡不着觉,听见隔壁房间传来了床在挪动等剧烈声响。他走到钱军房间门口,录下了1分多钟的音,最终证明崔丽丽被性侵。

一切巧合得几乎天衣无缝。此后,工伤认定的路,很多人也为崔丽丽所在的是天津而感到幸运。“如果换一个地方,换到一个小城市,结果就(可能)不一样了。”

她当然自知是幸运的,但无论如何,她都想强调,“我不感谢这场经历”。崔丽丽说,“如果可以,我情愿回到以前,我还是一个无名之辈在努力地工作,过着很平静的生活。但是,一切没有办法。”

现在,她正学着与痛苦的创伤共处。她知道自己永远无法遗忘,于是目标变成了,平静地接受它涌入记忆,让它像身体长了良性肿瘤一样,成为生命中的一部分。

2024年12月,圣诞节期间,上小学的女儿让她去开家长会。崔丽丽当时正成为舆论人物,不想出现在熟人圈子里。

但有主见的女儿还是坚持让妈妈去。见拗不过她,崔丽丽把她被性侵的经历,以及接受采访的事情,全都告诉了女儿。

听罢,女儿很淡定。“没事妈妈,”她对崔丽丽说。

“你就去学校,不要戴口罩。我们班没有人会说你什么的,我的老师也不会说。”

这次,崔丽丽没有戴口罩,第一次出现在了熟人圈子之中。

神奇的是,当她真正站在了熟人圈子里,她也没感到害臊。她能察觉到有人认出她来,知道她是性侵认定工伤案的当事人。但这也没什么。“我并不希望他们支持我,但我相信,人们都有最朴素的价值观,如果我没有被侵害,没有被不公(对待),我能站出来吗?”

现在,她还想继续战斗,带着更多的爱、支持与力量。1月21日,崔丽丽对公司提起的劳动仲裁案开庭审理,她将为落实工伤待遇继续争取,继续战斗。

(受访者崔丽丽要求实名讲述,文中钱军、吴东、郑美为化名)