近日,医药魔方与清华大学联合发布了一项重磅报告,数据显示,2024年我国药企共完成94笔license-out交易,总交易金额高达519亿美元,同比增长26%;其中首付款41亿美元,同比上涨16%。

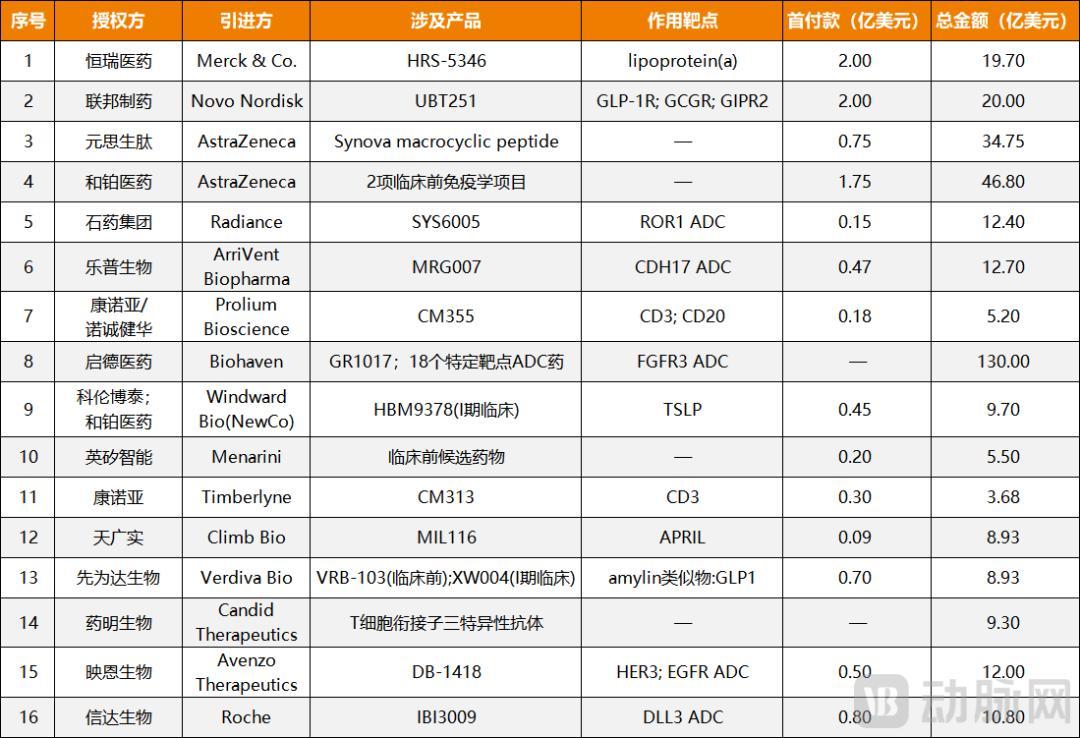

图1.2025年一季度已披露金额license-out项目汇总(数据来源:医药魔方)

进入2025年,这股势头仍在延续。据悉,仅仅在今年一季度,就已经出现了超20笔涉及中国药企全球授权的交易,这其中就包括罗氏豪掷超10亿美元淘金信达生物以及乐普生物就一款临床前ADC与ArriVent达成一笔超12亿美元的重磅合作。而这还只是序幕,在专利悬崖和业绩压力的双重威胁下,海外大药企2025年还将继续“扫货”中国创新药,这意味着BD数量有望再创新高。

而在一笔笔大额交易背后,“中国创新资产”这一概念呼之欲出,事实上,这不只是指代创新药,高端器械、数字医疗等同样包含在内。以器械为例,截至2024年,我国医疗器械产品注册国产化率已达67%,另外在技术攻坚层面,手术机器人、医学影像、脑机接口等前沿领域都已逐步确立自身优势地位。数字医疗同样表现抢眼,2024年共有40款符合公认数字疗法定义的医疗软件获批,创下历年新高。

不难看出,“中国创新资产”整体的含金量正显著提升,并在当前受到全球市场越来越广泛的关注和认可。于是,一场围绕“中国创新资产”,由技术创新兑现为业务增长的医疗价值发现之旅正在打开新的叙事空间。

中国创新资产:从边缘到全球舞台中心

在2025年1月举行的JPM大会上,中国创新药可谓是出尽风头,不仅派出了史上最强队伍,有超过30家头部药企参与;另外,类似“China Night”这样的活动就有数十个,并且场场爆满,不少参会者甚至全程站着参与了整场活动。而在各大核心论坛上,有关“中国创新药”的话题也反复被提及,有至少10家MNC都在主题演讲中强调了中国创新药以及中国市场的重要性。

而在近期刚结束的CMEF展会上,国产器械同样备受关注,像“医疗机器人”、“医学影像”等国产含量极高的展区,从第一天到最后一天都挤满了想要合作的全球头部器械企业的联络人。

作为行业风向标,中国医疗企业能在两项大会上都声量渐涨,其实也是在映射“中国创新资产”当前在国际舞台上的角色变迁,已逐渐从完全的配角升级为主角之一。

图2.2016-2022年中美创新药核心临床试验开展数量(数据来源:医药魔方)

这可以从多个维度上得到验证。以生物医药为例,首先在创新力上,据医药魔方统计,2022年中国创新药核心临床试验开展数量为322项,与美国的339项几乎并驾齐驱,并大幅领先英国和日本。另外在整体质量上,到2024年,中国在ADC、细胞疗法、双抗、溶瘤病毒等新兴管线数量占比均跃居全球第一,尤其是ADC,目前中国已经是最大的ADC管线对外授权交易国家,国产ADC新药约占全球管线的比例超过40%。

最后一点则体现在企业层面,据悉,在“全球制药企业市值TOP50”榜单中,中国药企已占据11席,整体数量仅次于美国(19席)。再进一步聚焦到企业,恒瑞医药市值已突破3000亿大关,继去年挺进前20后,再度刷新排名来到历史最高第18位;另外在CXO领域,药明系仍稳居全球第四大CXO公司,离冲击前三只差临门一脚。

而在器械领域,国产同样表现强势:迈瑞医疗2024年营收再创新高,当前已无限逼近全球医疗器械榜前20;微创医疗在欧洲的CE认证产品已达22个,出海效应愈发明显;奕瑞科技用8年时间攻克核心零部件,目前已成为数字化X射线探测器全球龙头。

很显然,“中国创新资产”当前都在掀开国际化的史诗级征途。当然,这并非一蹴而就,而是多种关键因素共同推动的结果。

首先一点就是重视创新。具体而言,从2015年实施新药审评审批制度改革开始,一直到2025年,中国制药行业完成了从仿制药到me-too式创新,再到First-in-class和Best-in-class的跨越式发展。器械也是如此,在国产替代的市场逻辑下,2024年中国医疗器械企业研发强度中位数已从3.2%快速提升至6.8%,全年研发金额超过千亿。

其次是在创新力转化上,中国当前也在大阔步前进。比如在研发效率方面,以抗体药物为例,中国从组建研发团队到IND申报最快可以在18个月内完成,而在美国可能需要2到4年,这实际上是得益于中国知识技术无代差、CRO体系高效、人才队伍健全以及工业体系完整等关键因素。另外在审批环节,近年来创新医疗器械特别审批程序将产品上市周期缩短30%,2024年共有62个产品通过该通道获批,同比增加25%。

图3.2018-2024中国创新药一二级市场投融资情况(数据来源:医药魔方)

最后则是在资本层面,大量投资机构涌入,为“中国医疗资产”提供了源源不断的推动力。根据医药魔方InvestGo数据库统计,在2015-2024这十年间,中国创新药从一二级市场筹集到的资金总额高达1.23万亿元,共推动超过500家医药企业成功上市。而在巨大的增量之下,无不在说明“中国创新资产”当前已全面崛起,并开始越来越多地参与到全球产业生态之中。

“中国创新资产”全球抢购潮汹涌

据DealForma的一组数据显示,2024年大型跨国药企引进的创新药候选分子大约有31%来自中国,而2019年这一数字还为0%。这意味着,海外大药企近几年一直在疯狂抢购中国创新药。

当然,被全球市场看中的并不只有创新药,国产器械同样在“抢购”清单之内。近年来,美敦力、西门子、波士顿科学、碧迪等全球器械巨头不断加码中国市场,或是加大在华投资,或是加速中国本土化生产,又或是在中国设立研发中心、建厂等,其目的不言而喻,就是希望能尽早触达中国优质资产,率先抢夺市场先机。

而之所以会如此布局,除了前面提到的“中国创新资产”含金量在显著提升之外,还有很关键的一点是其能够帮助企业在市场寒冬下“逆天改命”。

事实上,当前有不少药企都已尝到了甜头。比如Alumis,2021年其以1.8亿美元买下中国老牌药企海思科旗下FT集团的核心管线ESK-001,三年后Alumis以此转换为了5.29亿美元融资,并于2024年6月正式登陆纳斯达克。另外还有Aiolos,2023年8月其仅以2500万美元首付款就从恒瑞引进了用于治疗成人哮喘的单克隆抗体AIO-001,短短半年,Aiolos就因此被葛兰素史克以14亿美元的总价收购,可谓是赢麻了。

器械企业同样享受到了红利,通过收并购中国器械资产,当前无论是在研发进度上,还是在市场变现端,都获得了可观的回报。以波士顿科学为例,2024年营收167.47亿美元,同比增长17.61%,虽然在财报中并未单独披露中国市场的具体数据,但中国被列为“高增长市场”,贡献了约20%的全球营收。

于是,新一轮扫货“中国创新资产”的攻势正在全球愈演愈烈,甚至开始计划直接鲸吞中国优质医疗资产。

重点聚焦创新药板块,在资产阶段上,MNC开始大举向早期迁移,甚至对还未进入临床阶段的管线尤为感兴趣。据悉,在中国Biotech今年一季度完成的近20起全球BD交易中,临床前项目占比超过一半,这与从前MNC更偏好成熟资产有明显不同。而对于这种“越早越热”的趋势,某药企创始人分析了两点关键原因:一是中国创新药当前在靶点选择、分子设计等前端环节的竞争力不断提升,这使得早期资产的创新性及确定性更强;二是随着中国资产愈发被全球市场看中,只有提早入局才能在未来占据有利位置。

图4.中美欧全球在研创新药管线数量对比(注:数据截至2024.12.14)

其次是在资产领域上,MNC现阶段已不再局限于肿瘤,而是将“网”撒向更广泛的细分领域,包括炎症、免疫、心血管及代谢等热门板块。特别以自免为例,当前已完成多笔大额交易,包括阿斯利康豪掷12亿美元收购亘喜生物、艾伯维以17亿美元获得明济生物临床前TL1A抗体的全球权益,以及在今年1月,科伦博泰与和铂医药及Windward Bio AG就抗胸腺基质淋巴细胞生成单克隆抗体SKB378/HBM9378签订的一笔首付款9.7亿美元的独占性许可协议。

图5. 2024年NewCo交易汇总(数据来源:浩悦资本)

最后是在资产交易形式上,BD、收并购、NewCo、反向NewCo等层出不穷,整体合作空间非常大。比如2024年爆火的NewCo,据动脉网不完全统计,目前中国药企已通过此模式完成近30起海外交易,涉及总金额超过百亿美元。而这还只是开始,未来在此模式下还将兑现更多重磅合作,并且在形式也会更加开放,这无疑为海外药企抢购中国优质资产提供了更多可能性。

疯抢危机下,“中国创新资产”亟待守护

透过近期相继发布的企业年报不难发现,不少国内药企都借BD首次实现了扭亏为盈,比如百利天恒、和誉医药、康宁杰瑞等。尤其以百利天恒为例,其净利在2024年来到37.08亿元,同比增长575%,而这离不开一笔史诗级BD——2023年年底,BMS就BL-B01D1与百利天恒达成了总交易额84亿美元的天价协议。

图6. 2015-2024年中国药企license-out交易数量及首付款金额(数据来源:东方财富证券)

事实上,在近两年IPO难、融资环境差、支付力量有限的大环境下,BD对于国内创新药的重要性毋庸置疑,已经成为中国biotech现金流的主要来源。据华泰研究报告显示,2024年1-11月我国创新药BD的首付款高达62.73亿美元,比企业直接融资金额的39.77亿美元多出近一倍。

但任何事物都有两面性,海外BD在“救赎”中国biotech的同时,其实也会卷走一部分中国创新药青苗,从而导致“中国创新资产”的流失。

这种担心不无道理。一方面是从资产浪费的角度来看,不少大药企在获得中国创新药管线之后,后期也会因为行业的需求变化或者自身的业务调整,继而选择放弃对管线的研发,这会使得一些潜力项目提前夭折;另一方面则是从议价权考虑,如果将一些best-in-class的创新药都卖给海外大药企,那么等它后续进入中国市场就会变成“进口药”,这必然会给医保局以及患者造成更大的经济负担。所以,守护好中国创新药在当前已是迫在眉睫。

图7. 中国医疗器械细分领域美国企业市场份额情况(数据来源:东方财富证券)

事实上,不只是创新药,国产器械资产同样需要守护,尤其是在“中美关税战”愈演愈烈的当下,这一动作已变得愈发重要。具体而言,虽然国产器械近些年发展较快,但在一些前沿领域,比如电生理、神经介入、超声刀、ICL、CT球管等,核心零部件当前仍然依靠海外进口,且进口率高达60%以上。

因此,如果大幅征收关税,必然会造成国产器械企业生产成本增加,从而压缩其利润率。比如CT球管,目前国产化率不足20%,主要依赖美国Varex、印度Siemens等供应商,在加征关税后,单台进口球管成本将增加逾20万元,这会直接侵蚀国内设备厂商10%到15%的毛利率。

而在近些年国产快速发展的手术机器人领域,关税增收的影响则更为致命。虽然国内微创医疗、天智航等企业现阶段都已实现整机突破,但关键零部件仍需从海外巨头引进,据悉,美国直觉外科公司的达芬奇机器人占据中国一半以上的市场份额,其核心伺服电机、减速器的采购成本因关税目前已增加近40%。

不难看出,这场“中国创新资产”争夺战当前已经打响,而国产势力也早已暗潮涌动。

于是,我们看到国内医疗领域一级市场当前正在回暖。据动脉橙数据库不完全统计,在刚刚过去的3月,我国医疗领域共完成82起融资,融资总额超过百亿元,复苏势头明显。另外,越来越多的头部企业也开始参与其中,据悉,包括华润医药、国药集团、中国通用等央企当前都已变身“超级买家”,目前已披露的累计金额超过260亿元,并且这还只是“热身阶段”,后期投入还将更大。