一笔40多万元的贷款,成了困扰李先生的心病。

5月初,陕西咸阳礼泉县叱干镇郭村的李先生告诉上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者,2017年,他准备贷款盖蔬菜大棚。在当时驻村干部胡某的要求下,他贷了45万元,其中的42万元是他帮胡某的朋友贷的,只不过所有贷款都记在他名下。

此后,这笔贷款出现问题,为了解决问题,李先生一直在维权。

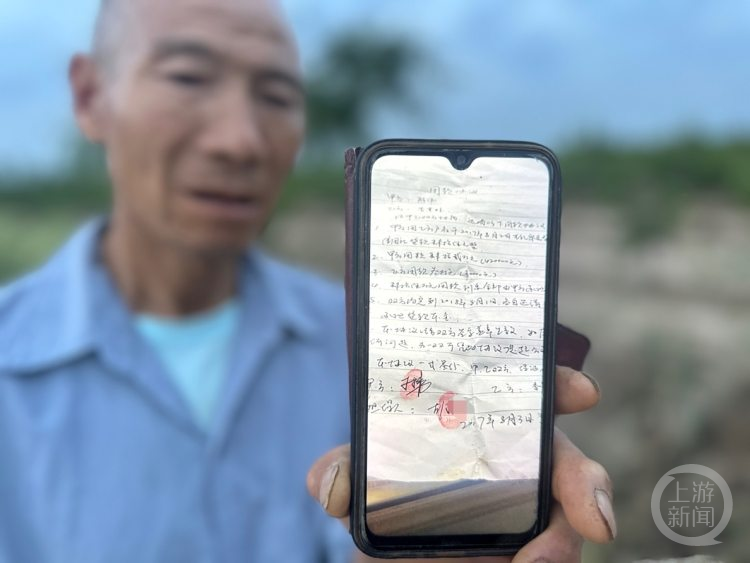

李先生的签名被人伪造去贷款。上游新闻记者 沈度 摄

驻村干部请他帮人贷款

2017年,按照政策规定,李先生可享受最高不超过3万元的无抵押、无担保产业发展贴息贷款。李先生想从当地信用社贷款3万元用于盖蔬菜大棚。于是,他找到了时任驻村干部胡某帮忙。公开信息显示,胡某系礼泉县某部门的干部,经组织下派到该村任驻村干部。

李先生说,当初胡某告诉他,要贷款可以帮忙,但贷款金额不是3万元,而是45万元。

“我从来没见过这么多钱,我年龄也大了,根本就没这个能力还这钱。”李先生说,胡某告诉他,多出的42万元贷款是帮其朋友陈某贷的,对方有还款能力。

李先生说,当时有些犹豫,但胡某告诉他可以出面做担保,让他放心。李先生说,基于对胡某的信任,最终他同意向金融机构借款。

上游新闻记者获得有关司法证据显示,2017年8月3日,李先生与当地信用社签订了 一份45万元的借款合同。

一份手写、落款为2017年8月3日的《用款协议》显示:陈某用款42万元,李先生用款3万元,45万元的利息全部由陈某承担。双方约定,2018年8月1日,各自还清自己所承担贷款本金。这份《用款协议》的担保人正是胡某。

司法证据显示,陈某承认用了这笔贷款的42万元,胡某也承认为陈某使用的这42万元提供了担保。

至于这42万元贷款的用途是什么?李先生说,他不知道。信用社45万元的贷款放款之后,他按照陈某指示,向陈某弟弟的账户转账45万元,然后陈某给了李先生现金3万元。

李先生说,他用这3万元贷款盖起来蔬菜大棚。

司法鉴定显示,第二次贷款的签名“李XX”是造假。图片来源/文件翻拍

有人伪造签名“借新还旧”

证据显示,2018年8月3日,这笔45万元的贷款到期后,信用社向李先生进行了催收。

李先生说,接到信用社的催收信息,他就多次催促胡某和陈某,让他们快点还贷款。2018年底,陈某告诉他,信用社的贷款已经还清,他也以为此事已经了结。但四年后的2022年,李先生再次接到信用社的催收电话,他才得知自己名下的贷款并没有还清。

上游新闻记者获得一份由信用社出具的调查文件显示,2018年12月30日,陈某对该笔贷款重新进行了账务落实,仅归还了1000元本金,采用“新发放贷款”的方式,再次利用李先生的名义,贷款了44.9万元用于归还此前的45万元贷款。此后的2023年,李先生归还了本金3万元。

“新贷的款,我当时就没去现场,我也没签字,咋就成我贷的了?”对于这笔新生的贷款,李先生感到莫名其妙,他更不清楚这笔贷款是如何产生的。此后,李先生多次联系胡某和陈某。对方表示,这笔新的贷款确实是陈某所贷,陈某表示自己将会还款。

“我每次找胡某,他都说会催着还钱,但是那个钱就是一直没还。”李先生说,他平时就靠打零工为生,因为这笔贷款以及产生的利息让他的生活陷入困难。“打工的钱刚到账,就被信用社给强行划走了,我都快没办法生活了。”李先生说。

由于贷款未还、利息不断增加,李先生及家人无奈开启了维权之路。

起初,李先生的家人曾选择报警。上游新闻记者掌握的证据显示,民警口头告知其无法立案。李先生只能找律师,以“借款合同纠纷”为由将胡某、陈某以及信用社告上法庭。

随着相关证据陆续出现,这笔蹊跷贷款的产生过程也逐渐浮出水面。

上游新闻记者注意到,信用社出具的证据显示,李先生名下产生的第二笔贷款申请信息中,出现了李先生的身份证。

李先生解释称,陈某还第一笔贷款时告诉他,还款必须要有他的身份证才行,于是他就将自己的身份证给了对方。“我这辈子都没贷过款,对里面的事情,咱压根就不懂,人家说还了就还了,我也没多问。”

这笔新生贷款的产生过程还存在诸多蹊跷:李先生是郭村人,但贷款资料中却有一份裴寨村委会开具的《证明》。该《证明》显示李先生长期在裴寨村经营蔬菜大棚。

此外,第二次贷款的申请信息中,还有一份手写的《借款申请书》。该《借款申请书》显示:李先生家有大棚9座,年收入30余万元,家庭总资产60万元,还有果园15亩……“这些都是假的,大家都知道我家穷,咋可能有这么多钱。”李先生说。

信用社还向法院提交了第二次贷款的有关合同等有关证据。李先生发现,信用社提供的有关证据中,自己的签名明显是伪造的。为了证实自己的说法,他自掏腰包对第二次贷款申请中的签名申请了司法鉴定。最终,司法鉴定意见书的鉴定意见为:经鉴定,检材中的“李XX”签名字迹与样本中的“李XX”签名字迹不是同一人所写。

上游新闻记者获得的有关司法证据显示,陈某承认,李先生名下第二次贷款44.9万元确实用于偿还第一次的贷款45万元,贷款44.9万元时李先生未去信用社,44.9万元借款合同也不是李先生所签。

至于谁参与办理了第二次贷款?伪造的签名是由谁签的?以及李先生名下第二次贷款存在的诸多质疑,李先生至今也搞不清楚其中内情。

司法证据显示,胡某认为,李先生名下的第二次贷款,他不是担保人,他的担保责任已经灭失。

法院:该案涉嫌经济犯罪

2024年4月18日,信用社向李先生家人出具的《处理意见书》显示:自从接到客户李先生投诉后,积极与客户沟通核实客户贷款本金45万元仅归还3万元本金,通过核实剩余42万为陈某所用,我社将积极配合纪委的调查。我社也与陈某取得联系,督促胡某、陈某归还剩余贷款本息。目前与客户达成一致,一是停止对李先生的贷款催收工作;二是暂缓对该笔贷款的相关起诉流程;三是与客户一起向陈某施压,要求其尽快归还贷款。

今年5月前后,李先生接到信用社的通知,涉及他名下的第二笔贷款已经撤销,此前他多支付的利息,信用社也已归还给他。

5月12日,经过李先生家人查询,目前他名下已经没有贷款,他的个人征信也已恢复正常。

然而,针对此事诸多谜团仍未解开。

今年3月31日,礼泉县人民法院对这起蹊跷的“借款合同纠纷”一案做出裁定,驳回了李先生的起诉。《民事裁定书》显示,法院认为,经审查,民事案件的起诉必须属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。人民法院在审理民事案件过程中或者执行过程中,发现经济犯罪嫌疑,裁定不予受理、驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书,并将有关材料移送公安机关的。该案在审理中,法院发现该案涉嫌经济犯罪,故应驳回原告的起诉。

对于该裁定,李先生及家人不服,目前正在提出上诉。

李先生告诉上游新闻记者,目前,虽然自己名下的贷款和征信都没有问题了,但这件事折腾了他们大约3年时间,他们请律师、做鉴定、跑前跑后花了很多钱,至今也没有个说法,让他们非常不满。除此之外,这个事情还有一些疑惑他们想得到答案:比如胡某为何要让李先生帮陈某贷款?申请第二笔贷款时,相关申请材料是否存在造假?如存在造假,责任人应该承担什么法律责任?

信用社以文字形式告知,“我联社将积极配合纪委的调查。”上游新闻记者曾试图采访当地纪委,未果。但当地纪委工作人员告知李先生,他们已经开展调查。但截至发稿,李先生未收到调查结果。

上游新闻记者曾多次联系当事人胡某,但对方电话一直无人接听。

上游新闻记者 沈度