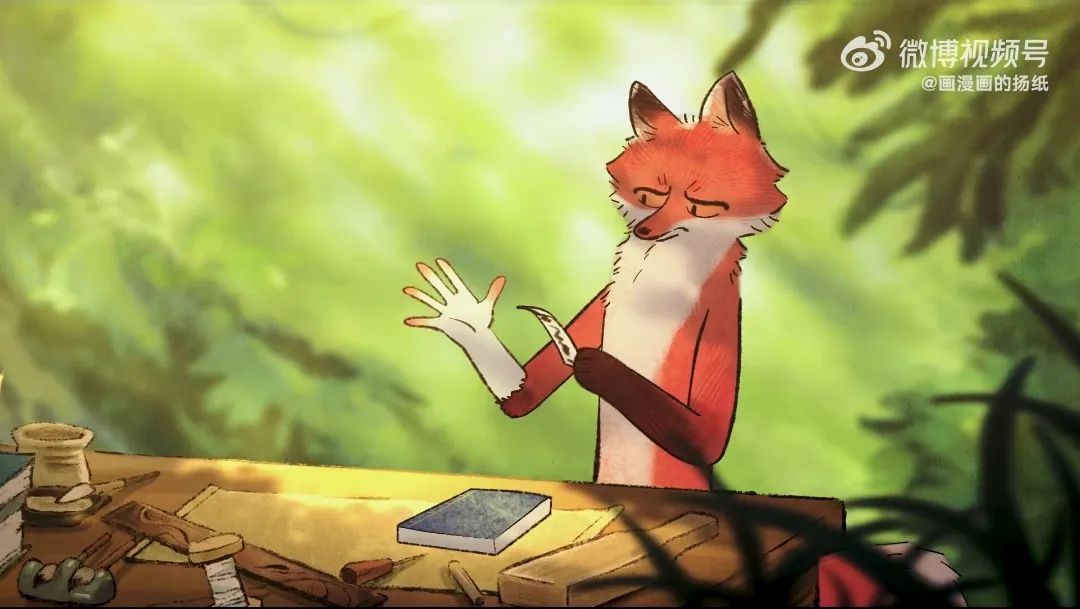

《小狐狸化形记》宣传片

宫崎骏经典动画《幽灵公主》在夏初上映,带人重回万物有灵的奇幻世界,同时提醒我们,已经很久没有看到同样率真动人的奇幻作品了。

漫画家扬纸新近出版的漫画《小狐狸化形记》,算是一例。这部作品去年率先在微博发布,获得超7万转发,被喜爱的读者称为“国漫之光”。

它颠覆了长久以来贫乏刻板的狐妖形象,充分还原狐妖作为主角而非配角、作为妖兽而非人类、作为狩猎者而非哈基米的主体性。它也融入了女性主义对人心和人情社会的观省,没有落入喊口号的窠臼,还难能可贵地向前一步。

扬纸说:“我们每个人的每个行动,都有可能改变旧的想象,产生新的联结,哪怕只是一点点。”

01.

善变的不是妖,而是人心

妖是人心的化形。纵观志怪的历史,狐妖最常走在人心与世界的缝隙,也最懂得人心的诡谲难测。

电影《封神》中,纣王借妲己袒露自己的政治野心:“都说白狐是妖孽,她明明是祥瑞。”人类把近身不可名状的恐惧命名为妖,又想象妖化为人形为己所用。所以妖孽也好,祥瑞也罢,都是人类恐惧与欲望的投射。

扬纸的《小狐狸化形记》继承了志怪小说的世界观设定,却以狐妖为主体的当代视角观照人心。远至江湖,高至庙堂,狐妖按照人类的期待化形,从而吸取心念,增进修为。在这过程中,那些延宕至今的集体潜意识也无处遁形。

志怪小说的狐妖有性别之分,狐男出现在先秦以降,多为才华横溢的书生,代表男性的理想自我;狐女在封建帝制完善的唐宋之后增多,作为男性理想的欲望对象。套用现今网文的分类方式,志怪小说始终是男频的。

《中国奇谭》

《小狐狸化形记》原封不动地重现志怪小说的性别秩序,同时予以戏谑的审视。在书中,狐狸不仅要化身成书生期待的美艳女子,还要给他创造“英雄救美”的机会,才能建立足够牢固的心念。

狐女的形象围绕书生的喜好千变万化,唯一的共同点是柔弱可人。哪怕是高贵的神女,也要洗手作羹汤。如果经济能力突出,那身份必须“降格”为花魁。

最理想的形象无外乎贤妻与娼妓的结合体,在矛盾的两极撕扯,类似于唐代《任氏传》的任氏:既要魅惑,又要忠贞;既要无私奉献,又要自轻自贱;既不能嫌贫爱富,又不能在乎名分。

书生紧握名为“爱情”的杀器对女性予取予求,连开过上帝视角的狐女都会被蒙骗。实际上,他们往往高估了自己对爱情的重视程度、对自我的认知能力,以及对真相的接受能力。

《小狐狸化形记》中有一幕颇具讽刺意味,专情于狐女不老容颜的书生,在病榻上信誓旦旦地保证自己无论如何也不会变心,然后被狐女暴露的本相吓死。

书生之死并非志怪小说的惯常结局,狐女之死才几乎是必然。不守妇道的狐女会死,至情至性的狐女也会被视为异类,迎来必死的结局。就像《任氏传》的任氏,最终被猎狗捕杀。

这背后透露出了男性在潜意识深处对女性的恐惧,在学者李宪堂看来,这种恐惧源于男性对女性独有的生育能力的震颤,是“人类自我面对生命的渊深和神秘时,所油然感到的心虚胆怯”。

于是,远古主司生育的高禖女神,在父系文明一路高歌的统治力之下,变成“坏女人”的代名词“狐狸精”流传后世。

《姜子牙》

在性别秩序之外,志怪小说中的社会等级秩序也固若金汤。出身低微的书生是名副其实的主角,他们通过考取功名以及与世族联姻,实现跻身庙堂的向往。这在《小狐狸化形记》中,表现为从“山野小妖”到“京城的妖”的进阶。

学者唐笑菲在揭示封建王朝晚期民众的“狐仙崇拜”时说:“源于物怪的民间信仰之所以对各种不同的社会背景的人具有极大的吸引力,正因为它们为追求不分是非、个人和地方利益者提供机会,免受官方权力和道德论述的干扰。”

然而庙堂对江湖的态度,却在合作利用和驯化打压之间摇摆。正如庙堂既可挑选时机,重拾狐狸“王者天命”或者“太平盛世”的图腾信仰;又可借助《山海经》中烹食九尾狐的记载,重申自己在权力顶端的位置。

02.

娇不娇妻,都是进化的中间物

《小狐狸化形记》在情节与主题上的重要转向,是狐妖小红开始化成人类男子,与教她化形的姐姐小白分道扬镳。创作者无意中代入的性别立场,暗示了两代女性的观念和社会处境差异。

小白奉行“真爱至上”,渴望以本相寻觅人类的真爱。由于总是化成人类女子,小白社会经验的习得与施展权力的空间,只能局限在家庭内部和社会边缘。某种程度上,她是当下网络社群重点讨伐的“娇妻”。

小红是进入公共领域的女性的代表,虽然在古代世界的秩序中,她只能以人类男子的身份进入公共领域。小红发现,相比于姐姐将心念系于伴侣一人,她能联结的心念更多也更深。只需考取功名,便能修成人身。但是小红很快也发现,这种生活充满了不对劲。

归根结底,小红依然在顺应人类的期待,被各种各样的规则束缚,甚至在不知不觉间失去了本心。一心只读圣贤书的后果,是与自己想读的“闲书”失之交臂,错过了真正重要的东西。进入权力场乘风破浪,却对捧高踩低的丛林法则感到厌烦,无法找到个人价值的锚点。

小红像极了如今风头正盛的“爱女文学”的女主角,她们是绝对的行动主体,坚决与性缘关系割席,第一次体验身为“强者”的爽感。而在此之后,她们被一种背反式的空洞包围。

一方面,是理论与现实的割裂。理论上的正确,永远难敌现实中的复杂。“娇妻文学”是商业消费的主流品类,爱欲的本能无法被抹杀,公私领域对女性的意义也不是非黑即白。

另一方面,在没有其他选择或者替代方案的前提下,现存唯一的参照是男性实践过的参照。在这样的参照中,所有的性别都是受害者。所以“大女主”不能是“像男人一样的女人”,也不能是空喊的口号。一切亟待创造,而且没有模板。

《爱,死亡和机器人》第一季

《女性与权力》的作者玛丽·比尔德,曾设想重新构建权力:

“改变架构本身就意味着以全然不同的方式来思考权力;意味着将权力的定义与公共声望切割开来;意味着从协同运作(collaborative)的角度去思考,更多地去考虑追随者而非领袖的力量;意味着将权力当作一种属性,甚至是一个动词(to power),而非某人的私有财产。

我所构想的权力的新定义,是一种‘产生效用’、为世界带来某种改变的能力,以及被认真对待的权利一一无论是作为个体还是作为一个整体。”

当解构太多,建筑太少,我们需要做的是包容,而不是用自说自话排除异己。斩断历史会忘记自己为何出发,而未来远远没有到来。

“娇妻”也好,“大女主”也罢,如鲁迅所说,“在进化的链子上,一切都是中间物”。既是未完成的中间物,就没必要吃毛求疵或者一较高下,须知多样性才是进化的不二法门。

03.

过去即未来,走出人类中心主义

《小狐狸化形记》在“爱女文学”的基础上前进了很多步。这得益于志怪题材的优势,妖的灵动变化,可以跨越所有人类划定的边界与规则,特别是随处可见的二元论:男与女,庙堂与江湖,公共与私人,保守与激进……

更难能可贵的是,创作者不以人类为中心,愿意让妖回归本相。做人不如做妖,宗祠香火不如原野清风自在。还有可爱的小小一笔,狐妖们将狐狸的审美贯彻始终。在他们看来,人类不如狐狸毛茸茸,所以人类是秃子,是丑的。

志怪属于过去,在很长一段时间里,它因为反科学和反理性被排斥。到了“科技神”坍塌的当下,它反而解放了人类被现代性压抑的想象力,可以像科幻一样面向未来。文化批评家莫里斯·伯曼倡导人类在精神上回到过去,走出人类中心主义。

“人类历史上99%的时间都处在万物有灵论时期,世界是充满迷魅色彩的,人将自身视为世界的一部分。但在仅仅四百年间,这一观念被完全颠倒过来,这就破坏了人类经验的延续性和人类心理的整体性。这一颠倒几乎毁灭了整个星球……唯一的希望,至少对我而言,在于整个世界的复魅(reenchantment)。”

《四月一日灵异事件簿·继》

在《小狐狸化形记》的结尾,狐妖不再顺应人类的任何期待,只是冷眼注视着人间。这种目光让人想到科幻经典《路边野餐》中,动物们对人类突然造访而后离开的反应。

“第二天早上他们离开了,森林里的动物从藏身的巢穴里爬出来,又看到了什么——洒在草地上的汽油;散落在四周的旧火花塞和旧过滤器;破布条烧完的灯泡,落在地上的活动扳手;池塘里的浮油;当然,还有一般的垃圾——苹果核、糖纸、篝火的灰烬、易拉罐、瓶子、某人的手帕、某人的小刀、撕烂的报纸、硬币、从别的草地上摘来的枯萎的花。”

人类对动物来说没有任何意义,哪怕是来自太空的造访者,也不一定对人类感兴趣。人类引以为傲的思想与灵魂,只会在人类存在的时候存在。

而总有一天,人类也要像动物一样在漫漫长夜注视着自身无法理解的存在。走出人类中心主义,意味着放弃对确定性和可控性的依赖,接受混沌与不可知。

正如《路边野餐》中的科学家所说,人类的唯一伟大之处,不是改造自然或者驾驭宇宙,而是生存至今并将继续生存下去。

与此同时,人类学家克洛德·列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》中写,“这个世界开始的时候,人类并不存在,这个世界结束的时候,人类也不会存在。”

参考资料:

1.为什么“妖怪故事”总能爆火?丨三联生活周刊

2.“大女主”泛滥,国产影视剧的女本位叙事如何沦为“口号”?丨北京大学社会化媒体研究中心

3.魏然:奇幻的文化坐标丨文艺批评

4.跟随巨浪,远离巨浪,面向巨浪?理论失效与解构的进行时丨澎湃思想市场

5.幻想的开拓:“女性向”网络小说对科幻资源的继承与改造丨肖映萱

6.历史、丛林与权力关系中的女性丨肖映萱

7.女频网络文学观察:“大女主”的游戏法则丨肖映萱

8.从中国古代志怪小说看狐妖形象演变丨夏侯轩

9.文学上的狐狸精形象研究丨高建国

10.民间文学中男性潜意识深处的女性意象解析丨李宪堂

11.《狐仙崇拜》丨唐笑菲

🦊

“你自己想做怎样的狐妖”

撰文:布里

策划:看理想新媒体部