靳埭强

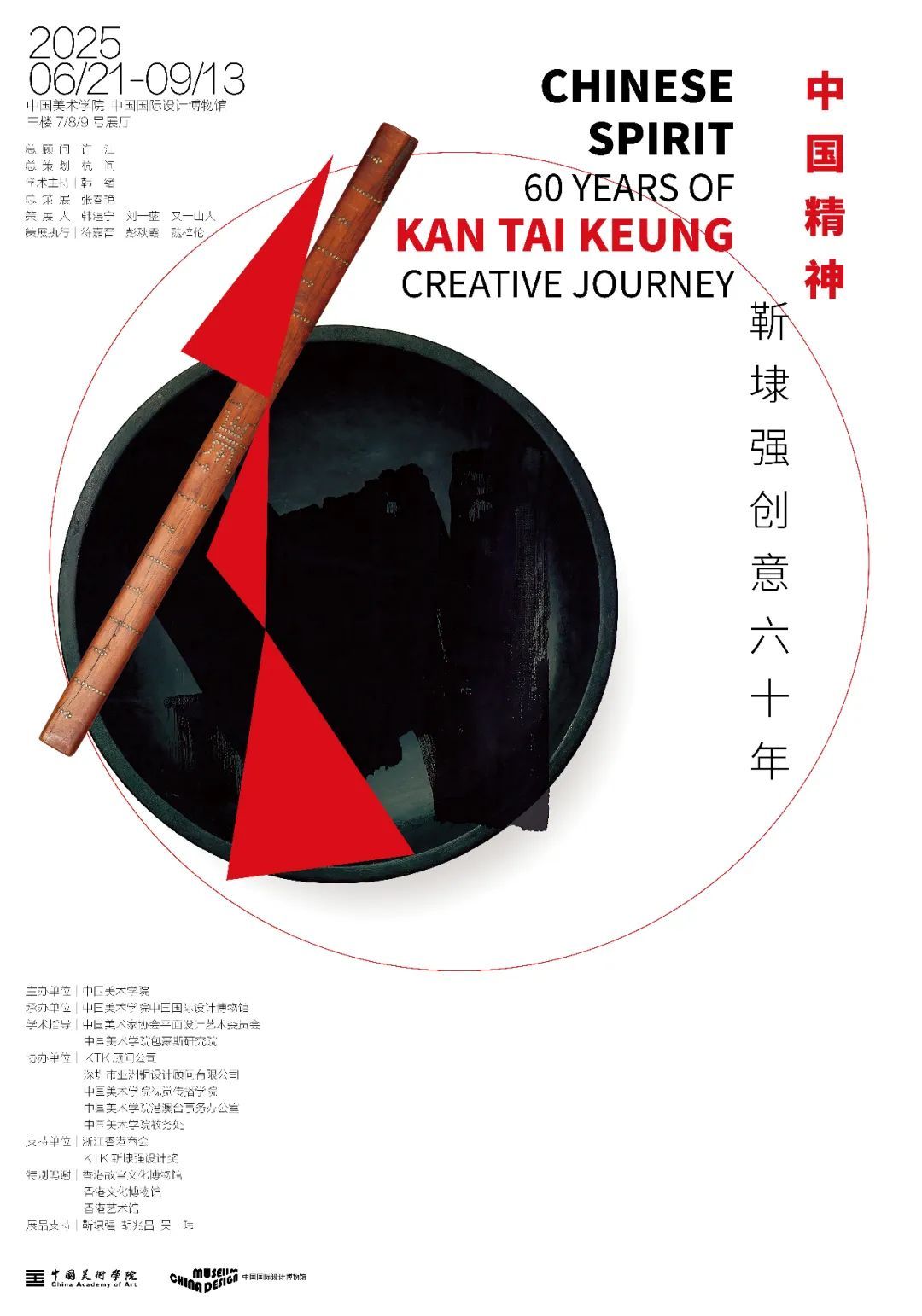

2025年6月22日上午,“中国精神:靳埭强创意六十年”展览在中国美术学院中国国际设计博物馆开幕,本次展览以靳埭强从事艺术与设计六十年的创意历程为线索,通过代表案例、相关事件与时间线等形式展开。展出代表设计作品、珍贵设计手稿与个人文献等大量原件,是靳埭强创意六十年的系统性呈现,亦是中国现代平面设计发展的里程碑式呈现。

以下是“凤凰艺术”为您带来的现场报道。

▲展览现场

靳埭强是最早享誉国际的中国平面设计大师,亦是东方美学与现代设计融合的杰出典范。在逾六十年的辉煌设计生涯中,他以中华文化为内核,通过海报、品牌、邮票、书籍等载体,构建起传统意境与当代设计的对话场域,在全球舞台上大放异彩,展现了中国设计的强大力量,完美诠释了创意设计中的“中国精神”。

▲中国文联副主席、浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任 许江 致辞并宣布展览开幕

靳埭强先生在国美的中国国际设计博物馆举办创意六十年的大型展览,这是值得庆贺之事,也是我们美院这个夏季重要的学术活动。作为最早享誉国际的中国平面设计大师,他同时也是我们学校和我的老朋友。上个世纪八、九十年代,就读到他的海报作品,风格独具,英姿勃发,清新雅致,过目不忘。二十年前,国美举办海报双年展,就邀请他办过专门的特展,那些山水之作至今依然沁心难忘。

▲展览现场

前两天,同一位视觉传达方面颇有成就的海外校友设计师通话,我向他请教对靳先生的设计艺术的看法。其时,他正在德国卡塞尔的山岗之上,卡塞尔文献展那天刚刚开幕。据说是人山人海。他一听我的询问,就连忙走到一边,望着卡塞尔的大河谷,认真地讲了三点。我完全同意他的三点,在这里加上我的感想,来转述这跨地域、跨时空的感怀。

▲设计课程毕业作品 唱片封套设计 1969

第一点,靳埭强先生是中国视觉传达设计的第一代人中的佼佼者。他是在香港这个华洋杂处的环境中自学成材的。这一点很不简单。上个世纪香港的殖民环境,西方文化全面输入,作为金融商业重镇,视觉传达欧美风正盛,新的视觉传播方式、新的视觉方法方兴未艾。靳先生正是在这样的环境中,饱受新设计的熏陶,成为具有了设计文化国际眼光的第一代人。但他并没有止步在学习和摹仿西方的窠臼中,而是自觉地从全球视野与本土关怀的交揉的视野出发,互动共生,形成自己独特的设计思想和设计方法。

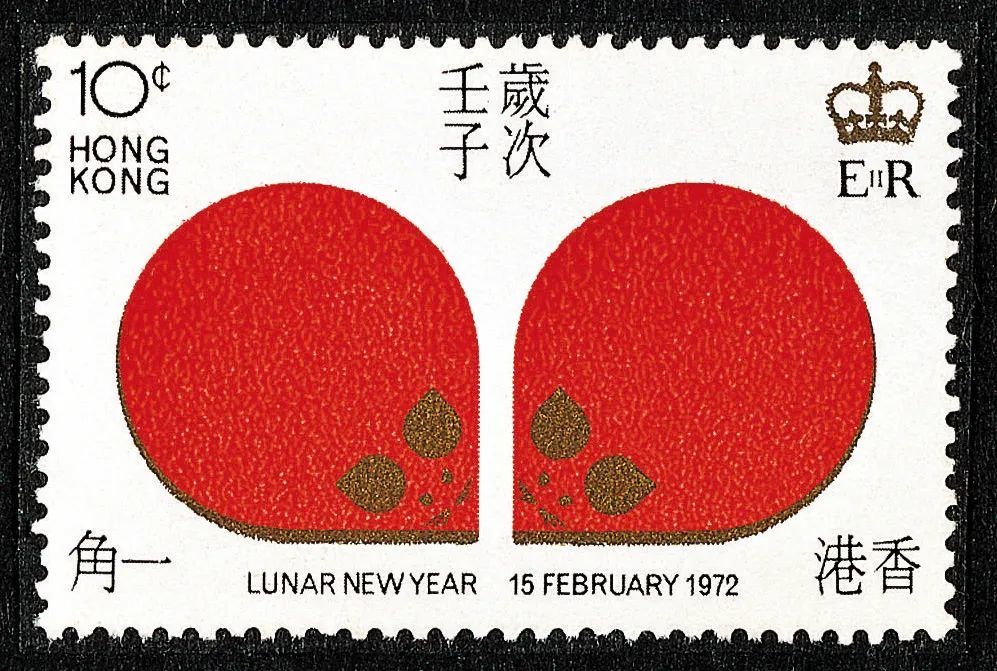

▲香港生肖邮票 鼠年邮票 1972

他在香港的寸土寸金的商业天地里,以设计一线的实操,顽强地打开香港本土设计的一片天地,并以商战的拼杀中脱颖而出的风格,深植香港华洋杂处、港台大陆交错前沿的独特性,磨砺中国意蕴的设计底色,形成饱涵东方意象的设计风华。他还把这种风华带回内地,参与内地的设计活动,以饱满和极富锐意的设计,影响中国的视觉传达设计的社会生活和设计成长,影响包括那位青年设计师在内的整整一代人。靳先生的丰沛的中国意象的设计理念,已经随着他的精湛的设计作品,他的众多的出版物,植活在中国的当代生活中,植活在中国人的视觉心灵中。

▲中国银行行徽 1981

第二点,靳先生设计中的丰厚的中国意象为他赢得独树一帜的影响力,他贯六十年岁月,而始终走在设计文化的前端,进而成为中国视觉传达设计最具国际影响的人物。他的中国银行行徽、李宁品牌标识、重庆城市形象标志等等,都不仅是中国人熟悉的生活标志,也是教科书级别的设计范例。

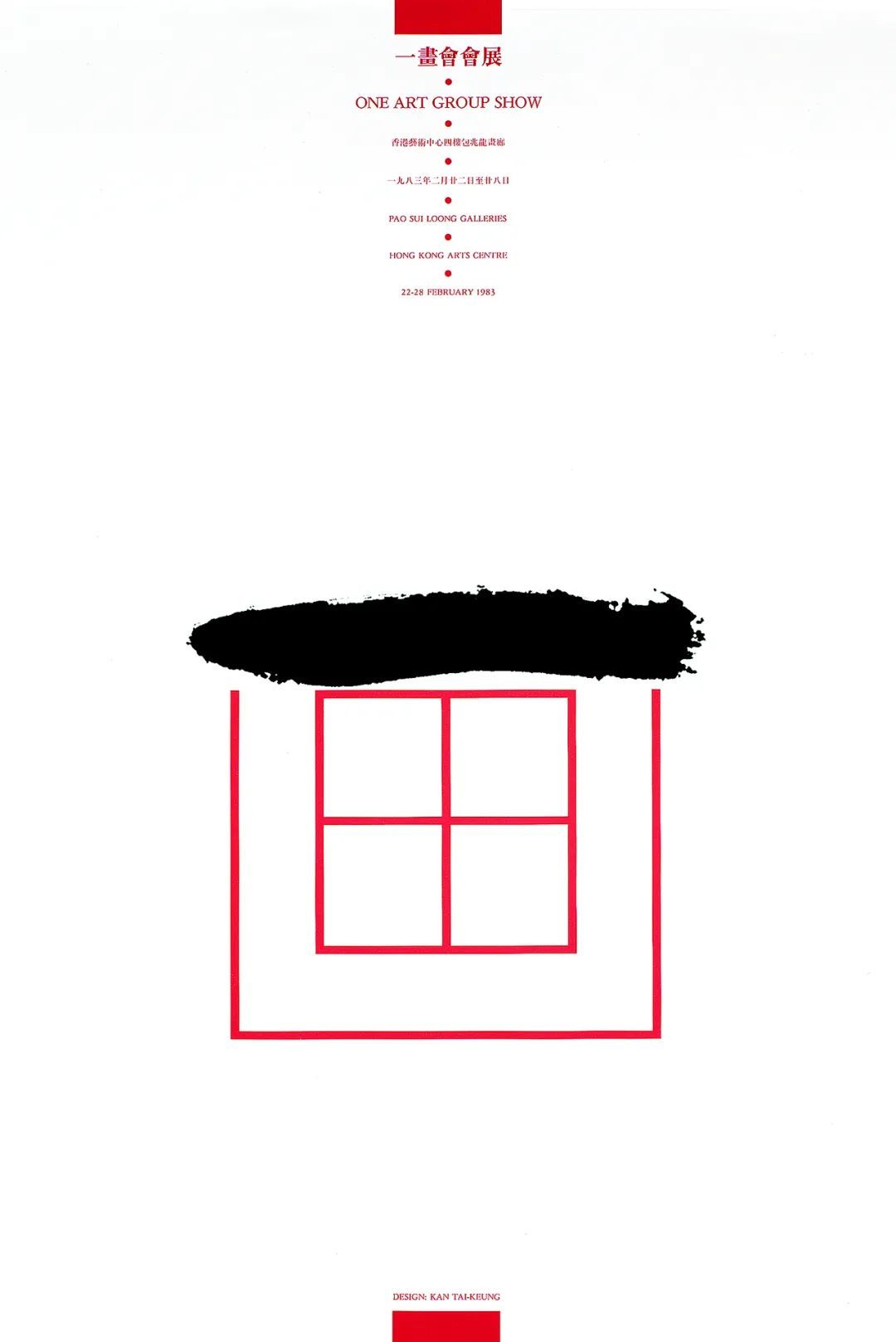

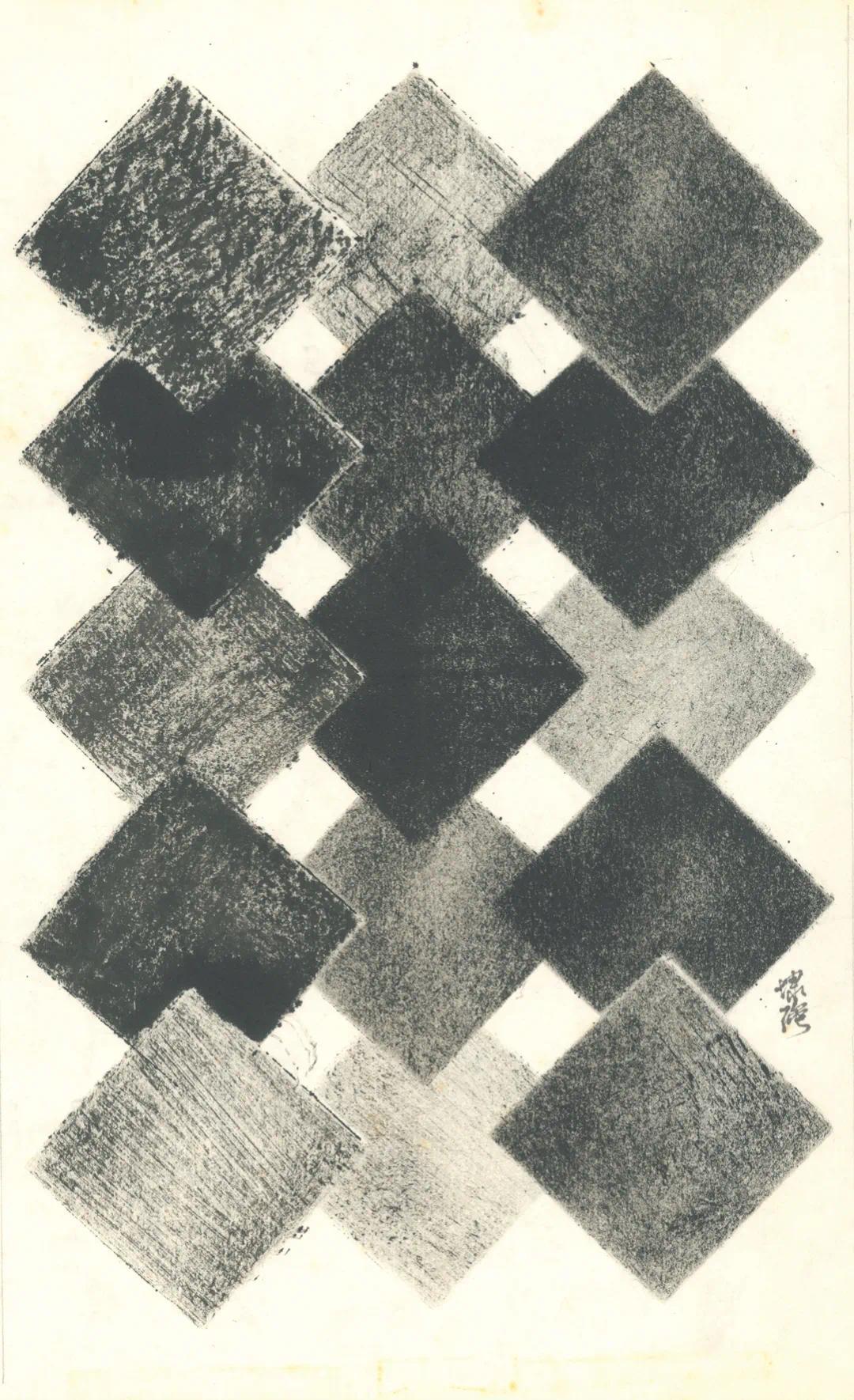

▲ 一画会会展 1983

他还将山水绘画创造性地转化为行草笔意,在《画字我心》系列中实现书法、水墨与平面设计的跨界重构,开创“几何水墨”中国流派。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。靳先生在这里,不是简单地拆解汉字,拼合某些画字趣味,而是将字画以水墨之意化入主题之中,让形与物展开一系列相合、转化、呼应、蕴生的意象活动,于“纵横有可象者”的布排中,体现东方诗意的灵晕与妙趣。

▲展览现场

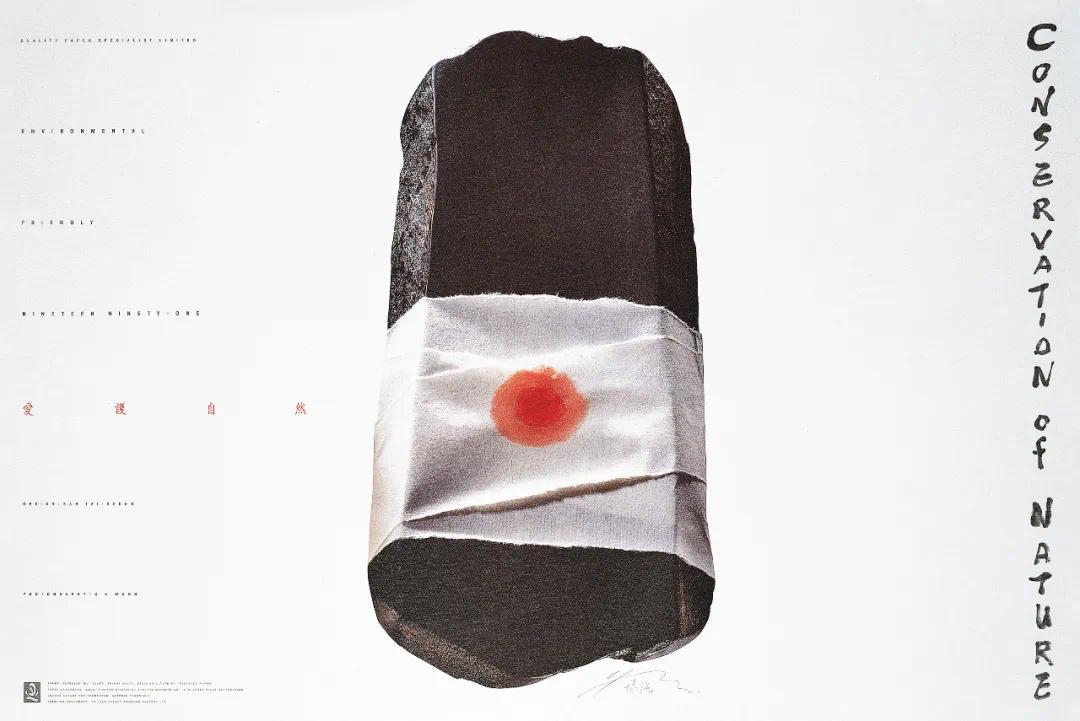

白色和素色,通常是靳先生海报的底色。这不但充斥着中国画味,而且还充溢着一种独特魅力。白背景上的水墨与实物不只有空灵之感,更具中正之气,凝重而强烈,是以海报为形式塑造起来的东方意蕴。我看过一则靳先生的教学视频,讲述一则“纸”海报的设计。谈笑间,樯橹灰飞烟灭。一团揉皱的素纸,在他的视觉的点化后,是那样的素美,亦令人难忘。

▲ 爱护自然 1991

第三点,是靳先生独特的设计观。这个设计观的阐发可能是我们这个展的要义。我刚才讲到他的“几何水墨”往往不仅灵气,而且有一种中正之气。东汉文学家蔡邕《笔论》有言:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”蔡邕还于书体之形之势的诸般比赋之后说:“纵横有可象者,方可谓之书矣。”我想靳先生一定对这番话深有体会。在他的墨与物的纤想之中,往往饱涵文化的诚心正义,故总有“纵横可象”的奇思妙得。中国精神,感心励志。1999年,国美以赵燕为首的一批青年设计师以海报的方式与靳先生隔空唱答,表达对于他的敬意。这批作品与文献也成这次展出的一部分。

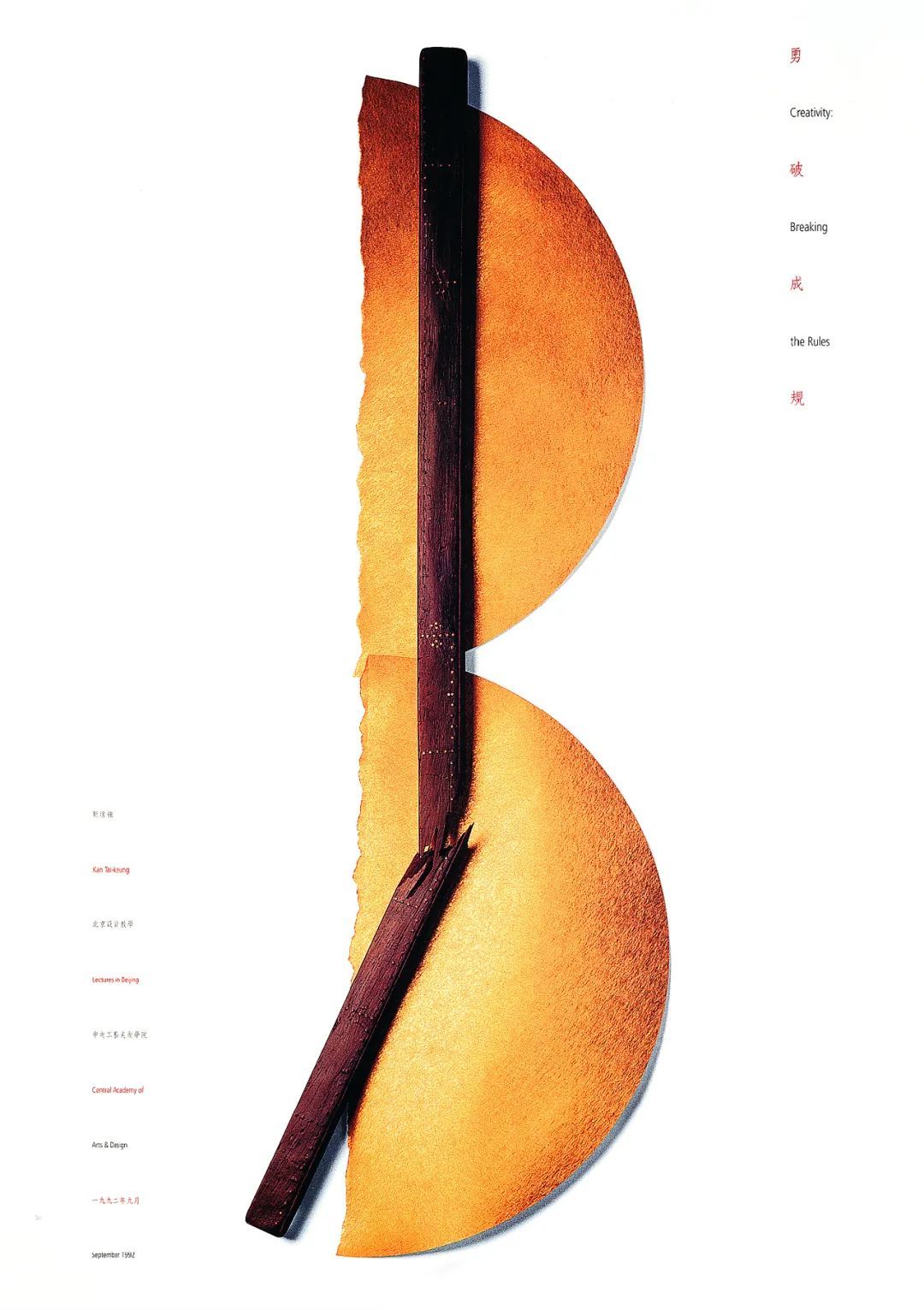

▲ 勇破成规 - 靳埭強在北京中央工艺美院教学 1992

靳先生钟爱尺子,尺,不仅有刻度,更有轴象。他的构图总喜欢居中。画面中央顶天立地的一杆尺,下半段是如铁之竹,上半段是萧萧的墨竹。两者之间不经意地相接,其中的转换不仅让我们看到一种想象,更看到这种想象的生长本身。这种想象的捕捉纵横跳匿,其内核是一种意象性体验。此象既非现成,又非臆断,而是东方美学诗性在视觉平面上的生命转化,正是这种生命转化,把他所有体验带向一种高度,一种东方视觉传达创造的时代高度。靳先生是当之无愧的中国平面设计的当代巨匠。

▲ 许江在展览现场

▲ 捐赠仪式

那一天,靳埭强先生给我电话,请我为他的展写序,并开幕致辞。我一阵惶恐,有点说不出话来。他是平面设计的大师,让我作序,实不敢当。我只有在近日的旅途间,写上这些感受,以表达对他的设计思考和设计作品的诚挚的敬意。

许 江

2025年6月21日

靳埭强在广东番禺小村庄出生,少年时到广州读书,不久随家人迁去香港,从学徒开始,展开人生的奋斗史。从裁缝学徒起步,到成为国际著名的设计大师,他的奋斗包含种种曲折挣扎的心路历程。

▲水墨习作 1967

▲靳埭强山水墨临摹习作(吕寿琨批注) 1968

祖父的艺术熏陶、贝多芬音乐的激励和恩师的言传身教,使他坚定要走艺术与设计道路,逐渐形成“画自我心”的核心创作观——强调从心象出发重构水墨语言,为其日后蜚声国际的设计风格奠定了根基。

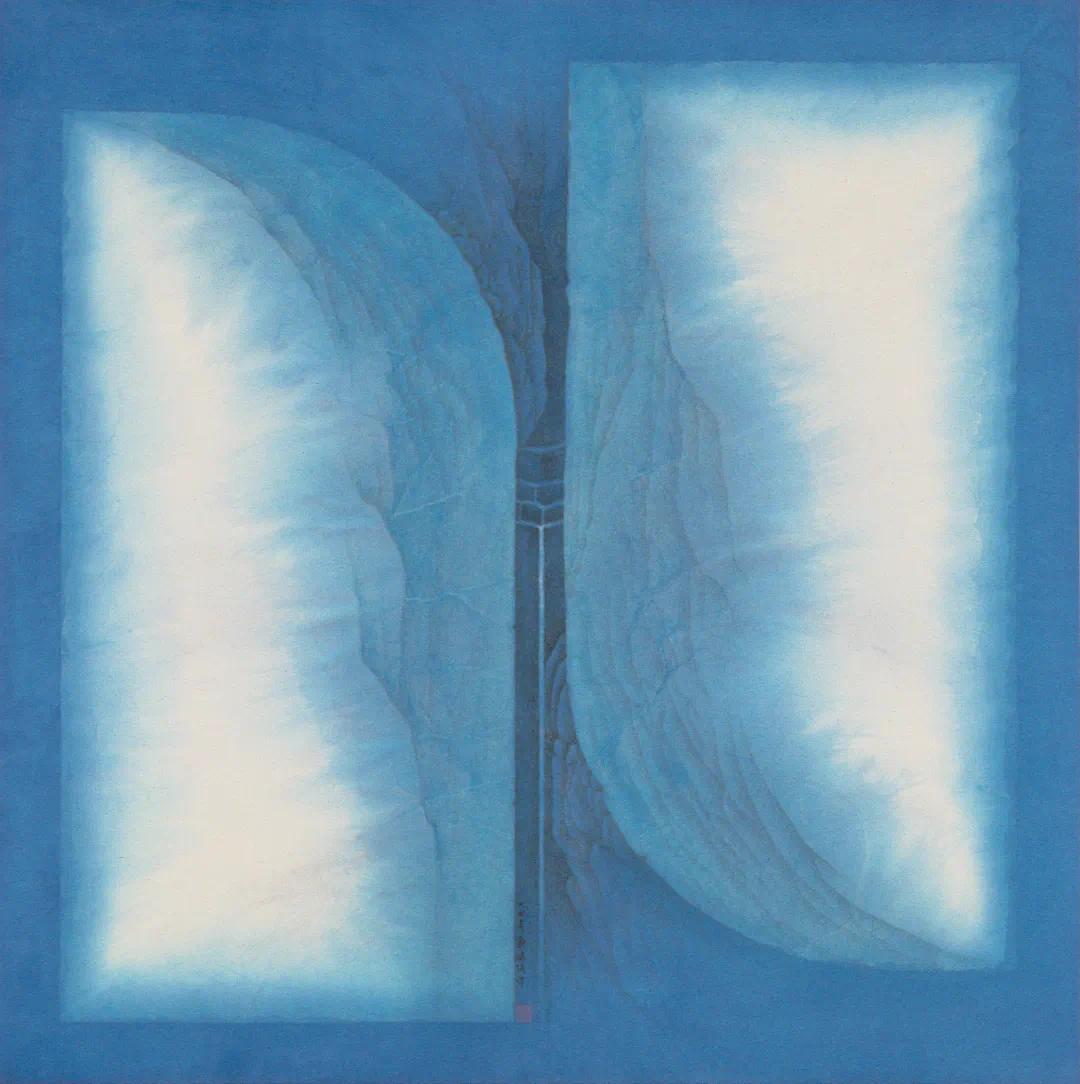

▲壑 水墨设色纸本 1974

▲手牵手 香港回归纪念银器 1997

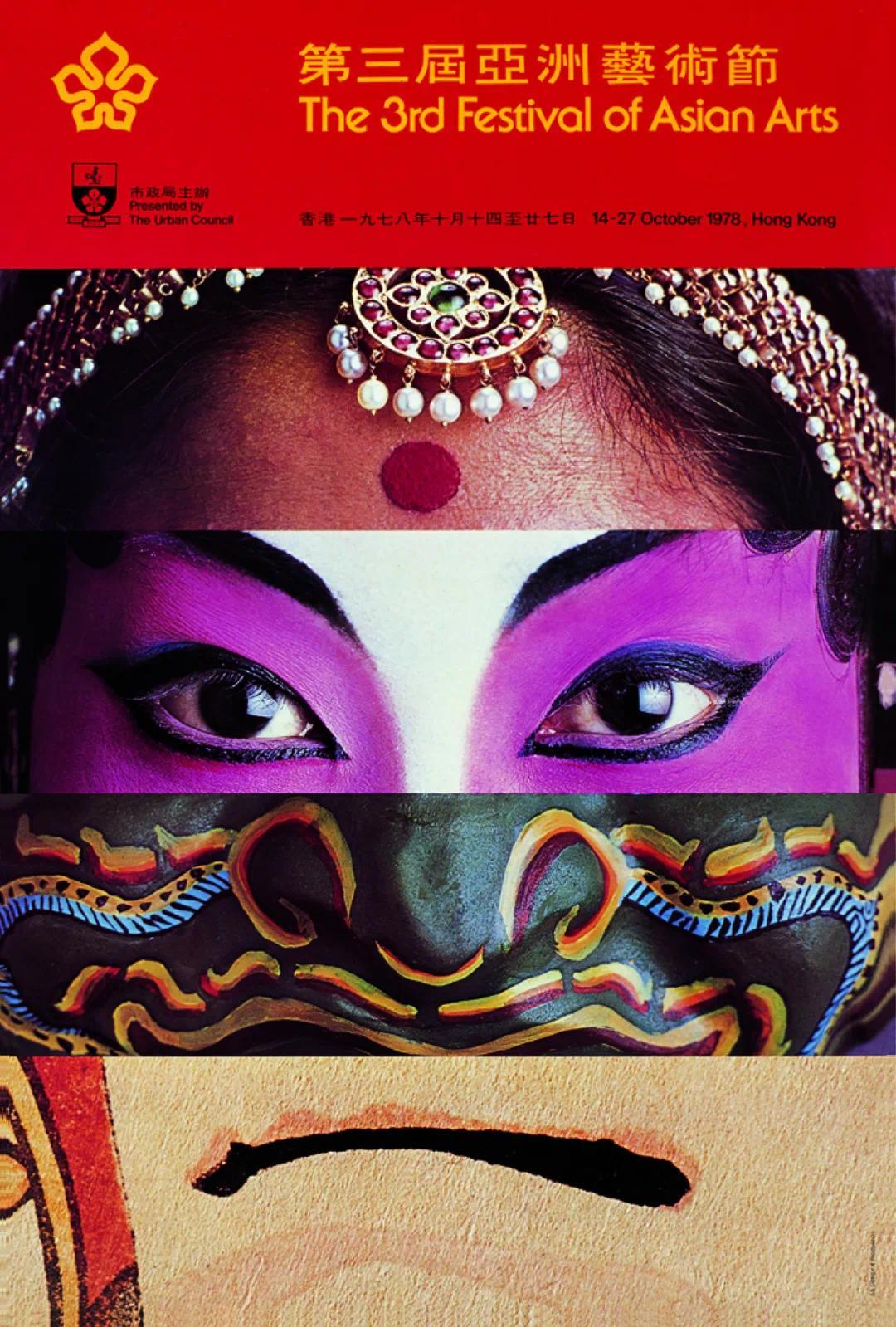

靳埭强早期的设计,以包豪斯构成主义为方法论,融合波普艺术的视觉语法,为国际品牌与本土文化项目构建兼具功能性与先锋性的视觉系统。

▲ 第三届亚洲艺术节 1978

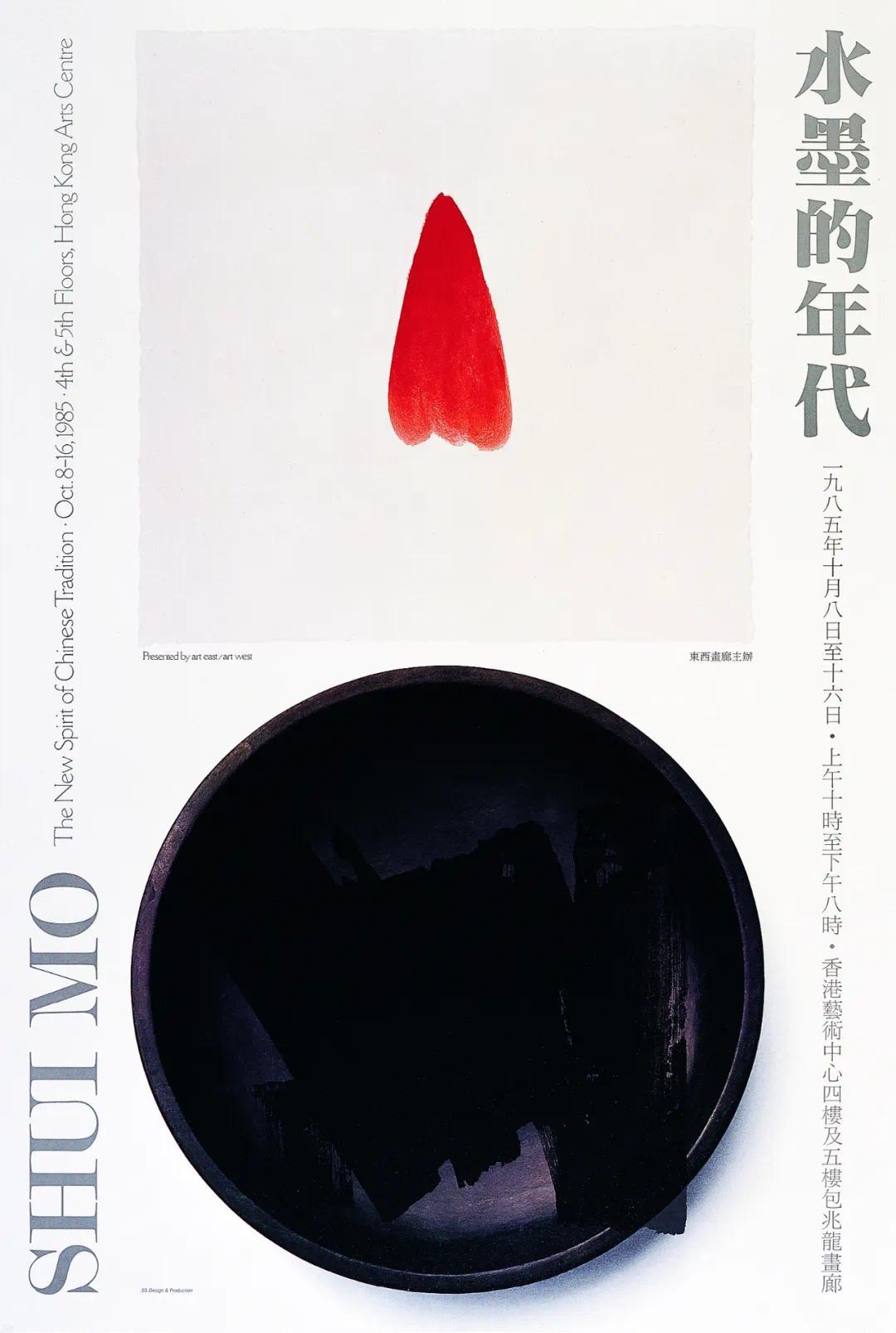

▲ 水墨的年代 1985

1970年代,在香港文化身份重构浪潮中,他开始以民俗艺术为锚点突破西化范式,之后逐渐将水墨、书法等中国艺术融入设计之中,形成了他以中国文化与哲学为思想根基,用中国传统笔墨创新设计语言的独特风格,沟通东西方文化,将中国设计带入国际舞台。

▲ 汉字的感情山水风云系列 1995

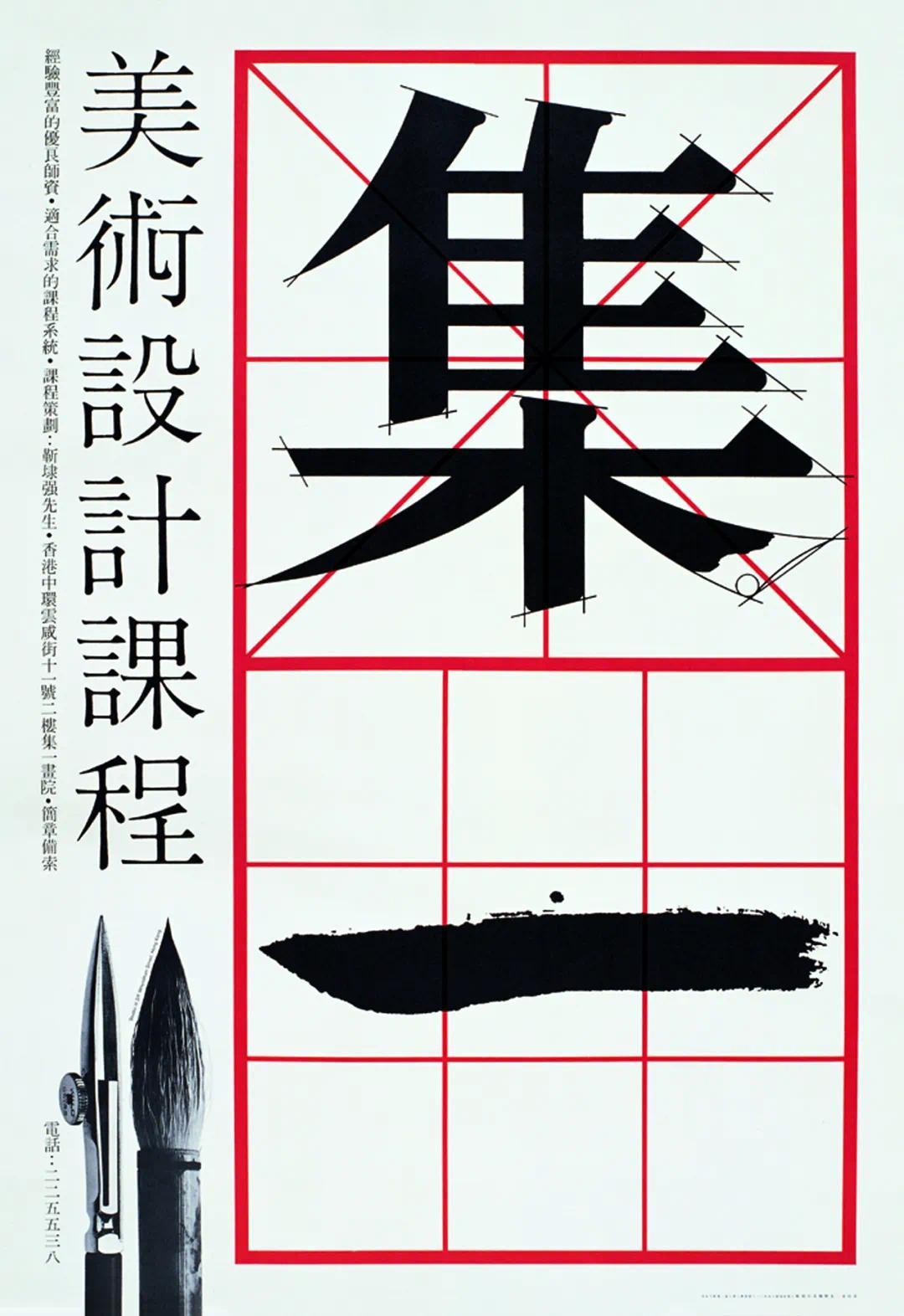

靳埭强少年失学,因修读香港中文大学校外进修部设计课程,从而改变命运。因此,他积极投身设计教育,希望助力青年通过进修改变命运,先后和同仁创办“大一学校·艺术设计中心”“集一设计课程”“香港正形设计学校”,以及在香港理工大学任教。培养了陈幼坚、莫康孙、刘小康、李永铨、黄炳培等一众杰出的设计师。

▲ 集一美术课程 1977

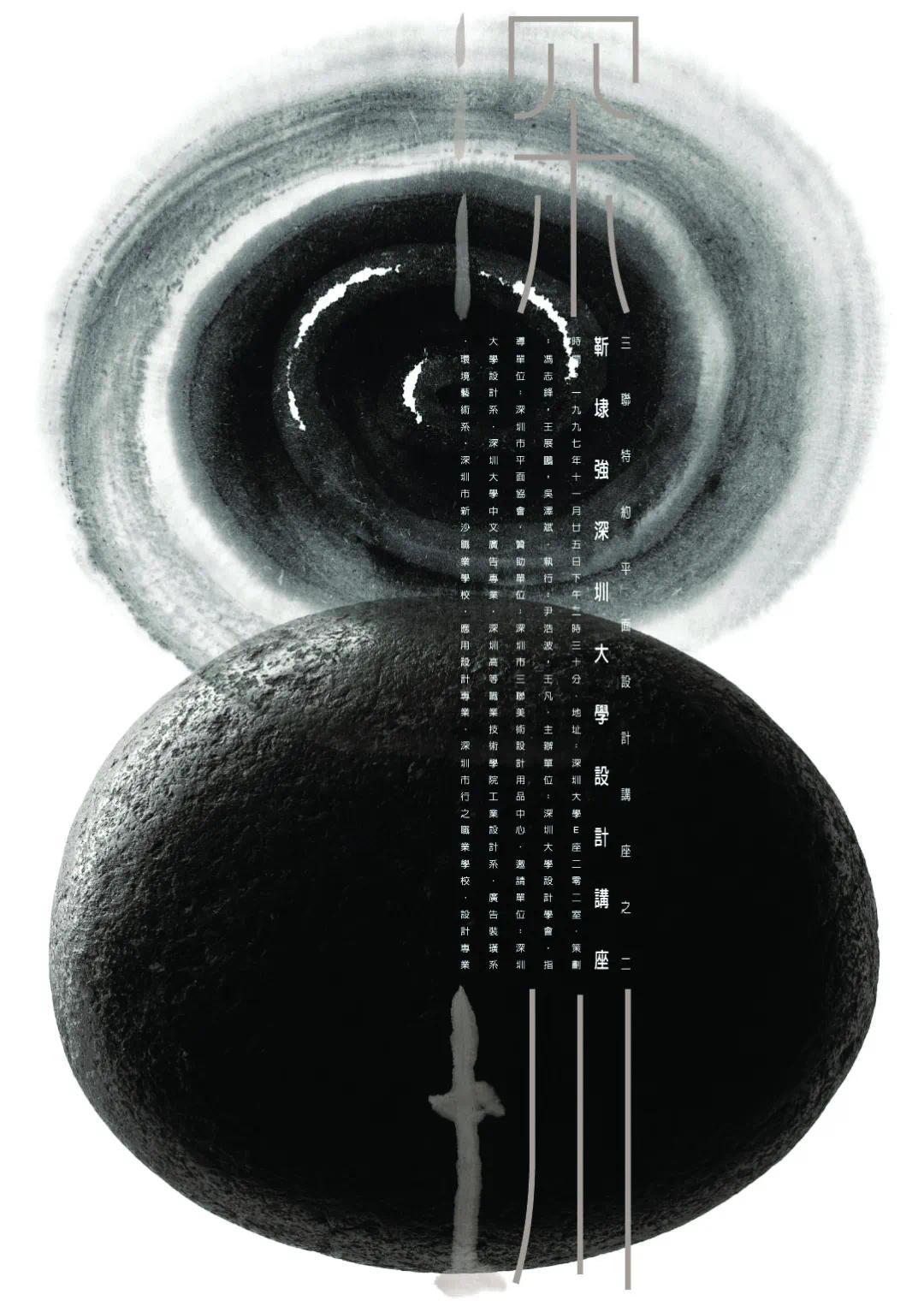

▲ 靳埭强深圳大学设计讲座 1998

1970年代末开始到内地进行设计交流,逐渐走遍中国各地,进行设计与教育活动,并设立“靳埭强设计奖”惠及无数学子。

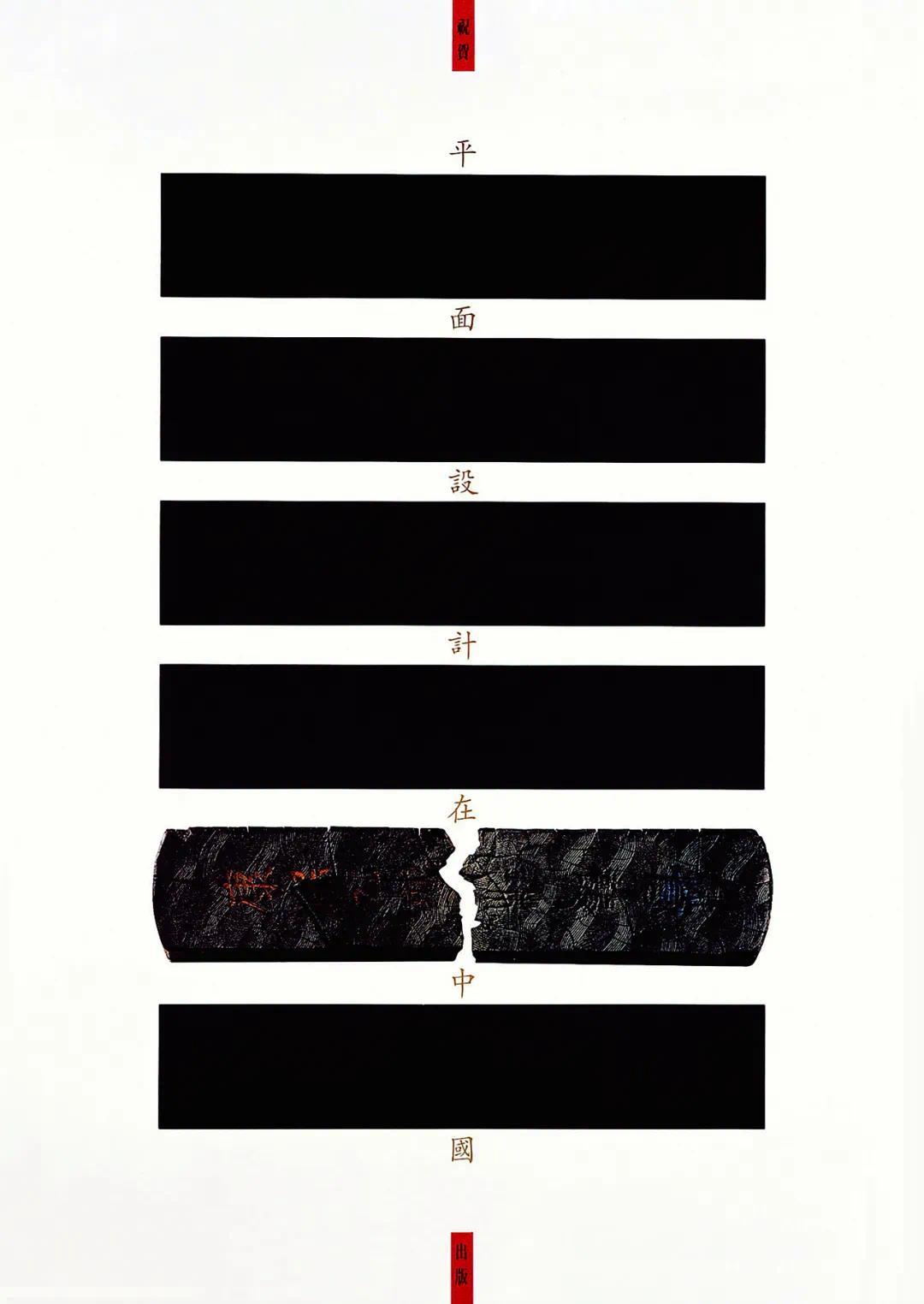

▲ 祝贺《平面设计在中国》1992

1999年在中国美术学院美术馆举办了靳埭强设计展,2002年在汕头大学创办设计学院,成为设计教育改革的典范,推动中国艺术与设计教育发展。

▲ 日本《IDEA》杂志、瑞士《GRAPHIS》杂志、美国《传递艺术》杂志专题评介靳埭強作品

▲ 中国美术学院副院长 韩绪 致辞

创造中国式的设计语言

韩绪

(向下滑动查看更多)

对中国式设计语言的探索,几乎伴随着中国近现代设计的全部历史。

1860年始的洋务与革新运动,带来西方技术与法度的同时,也带来了西方的设计方法与样式;1915年新文化运动始,中国几代设计先驱,反复游走于西洋与东瀛之间,流连于构成主义、表现主义、装饰艺术、新艺术运动、浮世绘风格、蒙太奇手法等风潮中,一方面割裂了中国传统艺术几千年的脐联,一方面又无法将囫囵风潮真正转化为内生营养。我们可以从林风眠先生1924-1929年间画作《摸索》《痛苦》的题目中,望知那几代人的艰苦探索之路。

本次靳埭强先生的展览是中国国际设计博物馆所策划的第3位华人设计师个展。靳埭强先生被称为中国设计的先行者,设计师不论年纪一律亲切地尊称他为:靳叔。

靳埭强先生的成就何来?我想,首先是地利,即来自于地理位置特殊的城市:香港,它既有异域的英伦风气,但同时也是中国文化的飞地,还带着旧上海精英的血脉,这样的混杂造就出一种不同他方的独特创造底气;

其次,应该说是天时,靳先生艺术设计生命的全盛时期,正处于中国内地的改革开放初期,经济的落差同比设计的落差,这无疑是摆在靳先生面前的巨大发展空间,同时也成为他后来始终背负的设计提升责任;

当然,成就的根本还在于靳埭强先生本人的努力与坚持,在60年专业生涯中,他能将设计、艺术、教育、传播四者融汇得一体无分,且穿行无碍,这是非常难得的。设计方面,靳先生执着地使用中国笔墨元素,以笔墨的不变应设计需求的万变;在艺术方面,靳先生热爱汉字书写和水墨创作,作品数量与设计作品等量齐观;教育方面,靳先生将大量精力投入于汕头大学长江艺术与设计学院,育才无数;传播方面,靳先生致力推广中国设计语言,并于1999创办“KTK设计竞赛”,宣导并表彰中国新设计。

中国传统艺术、图案、装饰、文字、笔墨等都曾一度被视为进入现代世界的拦路虎,直到新世纪的到来,我们才恍然发现,那散点式的观察与表现法、那止步于不求肖似的描绘度、那点到为止的惜墨如金……,却正是我们能坚定自信一路行远的压舱石。

我们处在中国式现代化建设的关键时期,作为经济社会生活发展中举足轻重的设计必应具备“中国精神”,换言之,是时代的需要,我们的设计须拥有中国式的设计风格与设计语言,这是本次展览的策划初心。

1999年,靳埭强先生在中国美术学院南山老校区陈列馆曾举办个人展览,我有幸为先生设计了展览海报。26年后,靳先生再次来到中国美术学院中国国际设计博物馆办展,矍铄依旧,成果远为丰硕,实为中国设计界的大幸事!

▲ 中国美术学院中国国际设计博物馆馆长 张春艳 主持并致辞

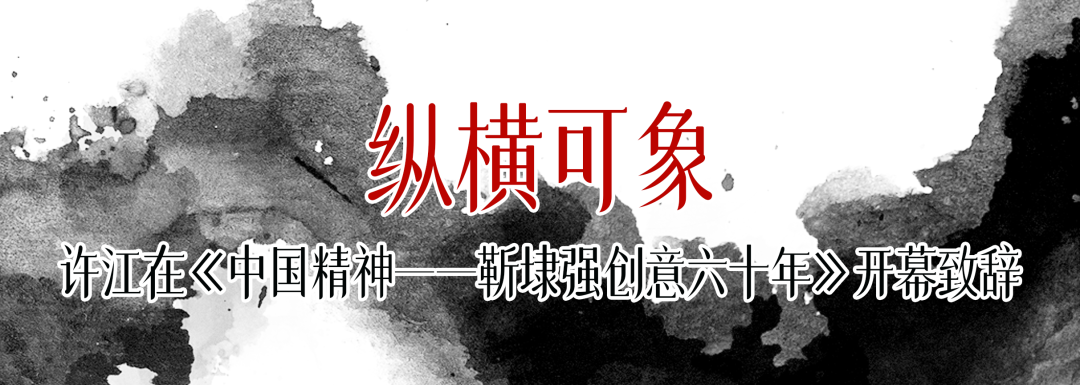

中国精神刻度

张春艳

(向下滑动查看更多)

靳埭强先生钟情于收集尺子。而阿尔瓦罗·西扎先生亦将“折断之尺”作为中国国际设计博物馆的建筑意象——两种“尺子”共同丈量着设计的深度:既需恪守文化根脉的精准,亦要敢于突破边界的勇气。作为融贯东西的设计哲人,靳埭强先生以水墨为魂,在传统与现代的临界点寻求平衡。其笔下的中国银行行徽、抽象山水等经典之作,将现代主义理性与传统“意境”哲思熔铸一体,于墨色虚实间叩问“天人合一”,拓出“以古创今”的文化新境。

他的创作始终扎根中华文脉,将中国人的精神基因注入现代视觉语法。从中国银行标识到重庆城市形象,皆以简练线条传递深厚文化内涵,让世界看见中国美学的生命力。而这份坚守更延伸至设计教育的革新。他创建汕头大学长江艺术与设计学院并担任创院院长,推动设计教育从工艺思维向策略性、市场化的现代范式转型。同时,他创办的“KTK全球华人设计奖”耕耘二十余载,以“中国文化为本”为宗旨,通过“器”“蜕变”等命题,引导青年设计师深耕传统DNA,培育立足本土、对话世界的文化自觉。

本次展览不仅呈现靳埭强先生融通古今的创作轨迹,更致敬其如尺般的中国精神刻度。

▲策展人代表、中国出版协会书籍设计艺术委员会副秘书长 韩湛宁 致辞

中国设计的“我法之道”

韩湛宁

(向下滑动查看更多)

靳埭强先生是最早享誉国际的中国平面设计大师,是中国艺术与现代设计融合的卓越典范。他六十年的设计生涯,亦是他深刻参与中国现代平面设计发展的光辉历程。

虽然成长于东西文化交汇的香港,但是他醉心传统水墨艺术,并用西方绘画技巧与设计思维进行创新,同时,将中国绘画的笔墨旨趣渗透于现代设计之中。以中国哲学思想将二者合二为一,成就其深具“中国精神”的设计风格。

靳埭强先生启蒙并启迪了数代中国设计师,我亦是其中之一。我是先生的学生,也是他汕头大学教育改革时期的同事,深深受惠于他。2020年我在深圳举办个展时,他给我写题为《把自己作为方法,去追求我法之道》的前言,勉励我“追求我法之道”。

“我法之道”是靳埭强先生毕生的追求。他在艺术道路上,经历了“师古人”“师自然”“师自我”三个阶段。从1980年代开始,他就不再简单重复自然的形态,而是赋予了作品心灵的呈现,用自己的观念进行创作,并将中国思想融入其中。这便是他的“师自我”的“我法之道”。而他数十年对中国现代平面设计的推动,亦是引领中国平面设计“追求我法之道”的历程。

此次展览,靳埭强先生邀请我担任联合策展人,我深感荣幸。先生“追求我法之道”思想,也成为策展的主旨,希望能呈现他所代表的中国设计的“我法之道”,以及作品中的“中国精神”。

靳埭强是国际著名艺术家及设计师。1942年生于广东番禺,1957年定居香港。1964年开始研习艺术与设计,随伯父微天习素描与水彩,1967年进修王无邪的设计课程,并开始从事设计工作,同时跟随吕寿琨先生学画,1969年开始水墨画创作,曾为一画会会员。靳氏是香港新水墨运动的活跃分子,不断探索新路。1970年起靳氏积极参与艺术设计教育工作,桃李满门。

靳氏的作品在本地及海外获奖无数,受高度评价,包括:香港十大杰青(1979)、市政局艺术奖(1981),首位华人名列世界平面设计师名人录(1995),香港特区颁予铜紫荆星章勋衔(1999)及银紫荆星章勋衔(2010),香港设计师协会终身荣誉奖(2016),2005年获香港理工大学颁授荣誉设计学博士。靳氏醉心艺术创作,其艺术作品常展出海外各地,作品更被中国、欧美等地的博物馆收藏。

靳氏自1970年起积极参与艺术及设计推展的工作。现时是国际平面设计联盟(Alliance Graphique Internationale,简称AGI)会员、康乐及文化事务署艺术顾问、香港艺术馆荣誉顾问、中国文联香港会员总会顾问、汕头大学长江艺术与设计学院荣誉院长。

中国精神:靳埭强创意六十年

展览时间|2025年6月21日-2025年9月13日

展览地点|中国美术学院中国国际设计博物馆三楼7/8/9展厅

主办单位|中国美术学院

(凤凰艺术 北京报道 责编/dbk)