当教育不再追逐统计表格中的光环数字,回归唤醒每个灵魂独一无二的火种,让孩子们勇敢选择、不盲从不跟风,用理性选择守护人生主动权,才是真正值得书写的“教育喜报”

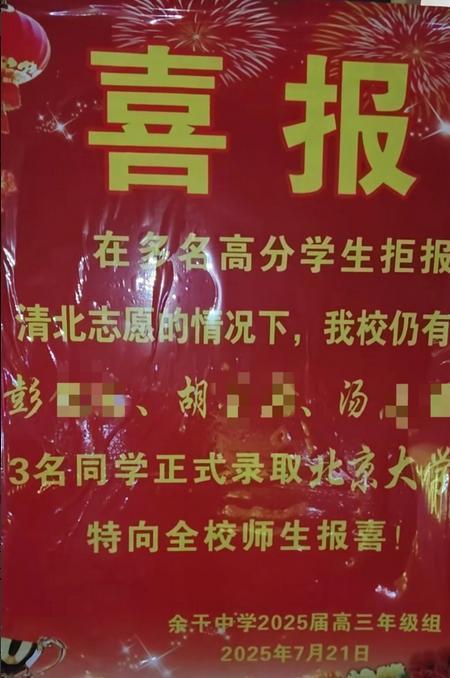

7月21日,余干中学发布一张高考喜报,称“在多名高分学生拒报清北志愿的情况下,我校仍有3名学生录取北京大学”。其中“仍有”的措辞,被公众解读为对拒报清北学生的变相指责。

据纵览新闻报道,7月22日,余干中学负责人回复记者,获知此事后,已要求撤下整改。余干县教体局工作人员表示,教体局曾发布规定,严禁发布高考喜报,对于余干中学发布高考喜报及喜报中用语不当的情况,会向领导汇报处理。

↑落款为余干中学2025届高三年级组的高考喜报。

被紧急撤下的喜报,尴尬了谁?正如网友所言,考生报不报清北、决定报哪所高校,都是个人和家庭的自由。进一步讲,就算这一喜报是否“含沙射影”阴阳学生还有待商榷,但违规炒作“高分考生”、变相宣传打广告的小心思,却是暴露无遗。

追问责任,对执笔、决定发布喜报的责任人,进行严肃处理和处罚,确有必要。不过,对肩负教书育人职责的学校来说,撤下违规的喜报,破除有形的门槛,易;可想要打破根深蒂固的名校执念,书写真正符合教育真谛的喜报,难。

高考报志愿,现如今俨然成为一门显学,前有志愿填报“导师”利用信息差收获名利,甚至鼓吹选学校避坑就是少走人生弯路,后有各种AI软件报志愿。在家长眼中,选择高校和专业的唯一意义,似乎就是“把高考的每一分在未来最大化地变现”。

然而,如果人生从一开始,就像被设定好的程序一样,求学、工作、婚姻、生儿育女,每个人都像被上好发条的工具人,失去自由选择的权利,只能被动接受,按部就班走着被他人安排好的道路,这真的是值得过的一生吗?

其实在今年高考志愿填报中,已然反映出社会心态的变化。有评论指出,当下长期主义已不再重要,重要的是即时性、确定性。家长眼中的好学校,就是能变现、有工作、有保研。在铺天盖地的志愿填报攻略中,其实鲜见考生自己的声音。

对Z世代而言,在某种程度上,社会阅历的鸿沟可以被互联网时代开放、多元的信息所填补。对未来人生道路的选择,对职业方向的憧憬,相较于以往,这一代孩子都更早拥有独立的见解和领悟。五年前,农村留守女孩钟芳蓉的志愿选择,曾引发广泛关注。高考676分的她,并未被世俗成功的标准所裹挟,而是因为兴趣爱好,选择北大考古学专业。如今,她已在敦煌研究院,从事自己钟爱的工作。

类似的案例还有很多,比如此前有老师破防甚至解散群聊的,正是因为三名学生未填报“清北”;近日也有636分考生拒绝传统名校,主动填报福耀科技大学这类新式大学,甚至直言愿做教育改革“小白鼠”。

这些考生的选择意愿,与上述学校的拧巴态度形成反差,其实反而是一种可喜的现象:那就是除了985、211等刻板排名,越来越多的学生以更开阔的眼界和视野,做出了更丰富和多元的选择。

教育不是雕刻标准件,而是点燃不同的火焰。这也给教育者们提了一个醒:当教育不再追逐统计表格中的光环数字,回归唤醒每个灵魂独一无二的火种,让孩子们勇敢选择、不盲从不跟风,用理性选择守护人生主动权,才是真正值得书写的“教育喜报”。

红星新闻特约评论员 林静

编辑 汪垠涛