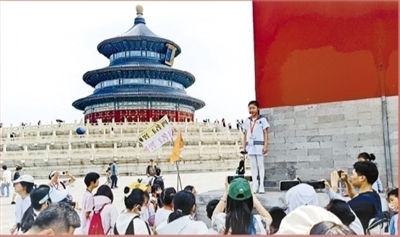

纵横少年团讲解员杨自若为游客讲解天坛历史

·中轴线申遗成功一周年之群众参与·

用生动讲解让中轴线遗产点故事深入人心、用创意桌游让中轴线历史“活”起来……强化北京中轴线作为中华文明突出特性重要标识的独特价值,是中轴线保护传承的重要工作之一。而在中轴线申遗成功后,群众的广泛参与为中轴线保护传承注入了蓬勃活力。如今,社会公众既是中轴线文化的传播者,也是中轴线保护的践行者,他们用多元方式让中轴线的故事走进更多人心里,让千年遗产持续焕发新的生命力,让这条贯穿古今的文化脉络以更鲜活的姿态融入城市肌理。

少年讲解团“声”入人心

周末的先农坛古建筑博物馆里,一群高举小旗的青少年站在“一亩三分地”遗址前,正向游客讲述农耕文明的历史。“大家知道吗?这里的‘一亩三分地’,曾是明清皇帝亲耕的象征……”14岁的讲解员杨自若语速流畅、眼神清亮,身旁的其他志愿者则向听得入神的观众递上中轴线主题贴纸——这是纵横少年团的日常宣讲场景,也是群众参与中轴线文化传播的生动缩影。

纵横少年团是一支成立于2021年的青少年志愿团队,如今已有近100名中小学生成员,大家都是因为对中轴线的热爱而相聚在一起。杨自若是这支团队的发起人,“参加首届中轴线文化遗产传承创新大赛时,我就想能不能让更多同龄人走进中轴线?”于是,她牵头组建团队,利用周末和节假日,在中轴线15处遗产点开展多样化公益活动。

除了定点讲解,小志愿者们还进行过“画下中轴线”写生、中轴线主题视频拍摄、名人访谈、文艺汇演等活动,甚至尝试过英文讲解,让外国游客也能听懂中国古建的故事。为了让讲解既专业又生动,团队每次活动前,都会邀请古建筑、历史领域的专家为成员们“充电”,从遗产点的历史背景到建筑细节,一一拆解讲解。培训结束后,孩子们自主选择讲解点位,在先农坛、景山、正阳门等遗产点位,总能看到他们忙碌的身影。

过往游客不仅从小讲解员们的讲解中了解到中轴线深厚的历史文化,还被他们的专业与热情所打动。有游客在不同点位多次认出同一位小讲解员并给予赞赏,这极大地增强了孩子们的自信心。许多原本内向的孩子,在多次活动锻炼后变得自信开朗,主动承担讲解任务,这份成长与蜕变,正是文化传承活动带来的宝贵收获。

这群少年的努力,不仅让中轴线故事走进了更多人心里,更登上了国际舞台。2023年8月,联合国教科文组织考察北京中轴线期间,杨自若作为学生和志愿者代表,参与了利益相关方座谈会,向国际专家讲述青少年与中轴线的故事;2024年3月,团队成员还联名给联合国教科文组织世界遗产中心主任写了一封信,用稚嫩却真诚的文字表达对中轴线申遗的期待,让青少年的声音在国际舞台上回响。

公益小达人的成长之路

纵横少年团的发起人杨自若是北京市第三十五中学的初三学生,这位“首都新时代好少年”用对传统文化的热爱和持续的公益行动,诠释了普通人如何成为文化传承的“火种”。

与中轴线的缘分,始于杨自若的童年。小时候,她常跟着家人在重阳节登景山,俯瞰那条“秩序井然、恢宏整齐”的中轴线,虽不懂“中轴线”的概念,但却深深记住了建筑的壮美。2021年,首届北京中轴线文化遗产传承创新大赛启动,杨自若毫不犹豫地报了名,“我当时就想,能为这么美的文化遗产做点什么。”凭借扎实的积累和热情,她成功入选中轴线助力团。

其实在加入中轴线助力团之前,杨自若就已经是“公益达人”了。她是中国科技馆的红领巾讲解员,还长期在西城区图书馆担任文化志愿者,主持图书分享活动。“不能白当这个‘助力团成员’。”抱着这样的想法,结合自己在其他场馆的志愿讲解经验,杨自若决定发挥优势,带动更多同龄人参与进来。同年,纵横少年团志愿服务队正式成立,从最初同班的几个好友,发展到如今涵盖东城、西城、海淀、朝阳等多区各学校的近百人规模。

为了把团队建设得更好,也让团队活动更加专业,杨自若将自己参与各项官方比赛的奖金和稿费7000多元都投入到“纵横少年团”,制作团队用品、邀请专家培训。杨自若的妈妈曹女士一直非常支持女儿的公益活动,这些年的历练让她在女儿身上看到了社会责任感,“她会主动关注文物保护的新闻,会跟我们讨论‘怎么让更多人了解中轴线’,这种主人翁意识,比任何奖项都珍贵。”

在杨自若看来,做公益带来的收获远不止这些,学业上她也受益匪浅。“讲解时要查很多资料,历史知识记得特别牢,最近几次考试,历史、语文,甚至数学题里都出现了中轴线的相关内容,我感觉特别熟悉,在答题时也完全不费力。”杨自若说。

大量创新让中轴线更潮

文化传承既要坚守初心,也要与时俱进。在中轴线申遗成功一周年的节点上,以纵横少年团为代表的群众力量,正用创新的方式扩大宣传途径,让中轴线文化“潮”起来、“活”起来。《北京中轴线·建造师》主题桌游的诞生,就是一次大胆的尝试。

这款桌游由杨自若提出创意,由腾讯联合北京京企中轴线公益保护基金会联合对其进行落地。桌游把15处遗产点和更多区域内的建筑“搬进”游戏,玩家可以扮演中轴线建筑师的角色,沿着中轴线地图展开冒险——完成“模拟历史事件”任务、收集建筑卡牌、通过“修缮保护”机制建造地标建筑。“我们想让大家在玩的时候,不知不觉就记住中轴线的知识。”杨自若说。

据介绍,游戏里的每一张卡牌,都融入了孩子们对中轴线的观察,“新修缮的建筑、新开放的区域,都能成为卡牌内容,就像给中轴线写‘动态日记’。”杨自若说。事实上,这款桌游的设计过程本身就是一次生动的文化学习:从资源卡设置哪几项、建筑牌要包含哪些文化元素,还有特意加入的各种“文物修缮”技艺等,都让大家知道保护比拥有更重要。

北青报记者了解到,这款桌游已于昨日正式发布,后续它将成为团队开展活动时的“教具”,孩子们将带着桌游走进社区、学校,让更多人在游戏中了解中轴线。除了桌游,未来团队还想在科技赋能方面下功夫。“现在青少年都喜欢高科技的东西,我们想把科技和文化遗产结合起来,探索与数字文化实验室、大型展览企业等合作。”杨自若说。

从线下讲解到线上传播,从传统桌游到科技赋能,这些创新的尝试,让中轴线文化突破了时间和空间的限制。正如杨自若的妈妈所说:“北京有这么丰富的文化资源,给了孩子无限的创意空间。当他们用自己喜欢的方式传播文化时,传承就不再是‘任务’,而是发自内心的热爱。”文/本报记者 李晓萌

供图/受访者