来源丨凤凰网《风暴眼》

作者丨广坤

7月28日,晶晶在开了七八年的烧烤店门口,贴上了转让通知。

消息一出,老顾客和附近的同行都很意外。这家店在2020年后登顶当地区域的大众点评烤串排行榜的榜首,周末常常要排队,怎么突然就要关了?

面对疑问,晶晶一般只简单回答:“累了,等亏了再关门,那样就太狼狈了。” 她心里虽舍不得,但清楚再开下去不值得了。在她看来,今年愈演愈烈的外卖平台补贴大战,就是压垮自家店的最后一根稻草。

2025年对餐饮业来说格外艰难,外卖平台补贴大战一度不断升级,甚至引来了监管部门的关注。短短两个月内,相关部门约谈主要平台,最近一次就在7月18日。

虽然这之后补贴活动有所收敛,但整个行业的压力并未消散。餐饮商家,尤其是像晶晶这样的小店,成了最焦虑的一方。

嘉和一品、西贝等连锁餐饮的负责人都曾公开表示,平台活动挤压了商家的定价空间,呼吁“把定价权还回来”。连锁品牌有供应链优势,能勉强应对价格战,那些扎根在街头巷尾、靠着熟客维持生意的夫妻店、个体小餐馆,面对复杂的平台规则和流量逻辑,显得尤其被动和脆弱。

晶晶的烧烤店一直以堂食为主。她原本相信,只要坚持做好食物和服务,生意就能持续。然而,整个行业越来越依赖线上流量,生意越来越难做。外卖平台的补贴大战,吸引越来越多的人点外卖,她店里的外卖业务占比低、利润薄,没成为增长点,相反,赖以生存的堂食遭受冲击,周末单天的流水从往年到1.8万-2.5万下降到今年初的1.2万-1.5万,现在再下降到八九千,几乎快与每日硬性支出持平。看不到希望,她决定在8月关店。

关店,晶晶心有不甘,也充满困惑。在“外卖大战”、“巨额补贴”、“行业洗牌”这些宏观话题和数据背后,都是一个个具体的商家和他们的生计。

晶晶有时会想,像她这样主要做堂食的夫妻店,是不是真的不适合这个时代了?平台下场“炒菜”,深度介入餐饮市场,是不是就是不可逆转的趋势?自己是不是就该顺势而为,别再挣扎了?但内心深处,她又依然觉得:美食,本来就是应该在街头巷尾带有烟火气的。

以下是她的讲述:

01 堂食流水受冲击很大

年初听说有其他平台要做外卖,我们当时很高兴。我们也不懂什么平台竞争,就想,多一家平台,对我们总没坏处吧?

它跟其他平台用的东西不配套,我们还掏了几百块专门买了台打小票的打印机。结果忙活了一礼拜,也就零星接了几单,操作还磕磕绊绊的。后来不了了之,买打印机的钱估计都没赚回来。

谁能想到后面各个平台都搞起了“补贴”,顾客是吃到了便宜外卖,一下子把我们打懵了。

我们这店,主要靠堂食。烧烤,就是现烤现吃才香。外卖送出去,口感肯定差一大截。要不是2020年疫情实在没办法,我们真不想上外卖。后来也没专门花钱去推外卖,这块收入一直不多。如果一天总流水一万五,外卖也就占个一两千。

这补贴大战一打起来,外卖单子没见多多少,来店里吃的客人明显少了,这才是最要命的。堂食是我们的根,特别是酒水,能占我们利润的三成。你想,点外卖吃烧烤,有几个会顺带点酒水的?

虽说偶尔外卖单子多点,但这真不能只看一天两天。外卖的利润本来就比堂食要薄,平台要抽成,各种满减券、折扣券一叠加,顾客付100块,最后到我们手里,可能就剩七八十。昨天还瞅见一个单子,顾客实付177块,平台七扣八扣之后,我们拿到133块,相当于打了6.5折到7.5折。对我们来说,外卖纯粹就是“走个量”,挣的钱就勉强够付一个月水电费。

来源/受访者提供

赚钱,还得靠堂食和酒水。我们店中等大小,请了十来个人帮忙,光房租一年就得50多万。现在堂食客人少了,可房租、水电、人工这些硬开销,一分钱也少不了。每天一睁眼,就得想着怎么挣够六七千块的固定成本。往年周末,堂食一天能做1.8万-2.5万,今年能到1.2万-1.5万,现在直接掉到八九千,下滑得非常厉害,平时流水就更少了。

按现在这收入算,根本不挣钱。给员工交的社保,都是我们自己掏钱垫着的。

这场补贴大战有个更深的影响,让更多人养成了在家点外卖的习惯。以前朋友聚聚,都喜欢找个馆子边吃边聊。现在连这种小聚会,也越来越多被“点个外卖送家里”给替代了。

说实在的,正经做烧烤的店,很难指望靠外卖赚钱。店里烤炉就那几个,堂食客人点单、排队等着烤,外卖单也是插在中间做。要是哪家店外卖能接几千单,那要么是堂食没人了,要么它压根就是个没堂食的外卖厨房,就是网上说的那种“幽灵外卖档口”,只有那样才可能接那么多单。

来源/受访者提供

烤串本身就费工夫,外卖平台通常只给你15分钟到20分钟出餐。像我们用炭火现烤鲜腰子,烤透了就得15-20分钟。很多专门做外卖的店图快,用的是半成品腰子,或者先炸一下再稍微烤烤,那味道跟炭火慢烤出来的,根本没法比。想保证质量,外卖单量就上不去。

这两头一夹击,钱是真难赚了。以前我们店开到晚上12点半,也想过学别的大店熬到凌晨2点。但我们两口子自己顶在前头,没人轮班,实在扛不住。硬撑了两个月,人累得够呛,也就多挣了几千块。现在还是改回12点半关门。不敢再硬熬了,身体到底比挣钱要紧。

02“到底谁在赚钱?”

在去年下半年之前,我家店生意真挺不错的。

我是2006年来的北京,在广告这行干了十多年,从设计、策划,一步步干到总监。我老公那会还是我同事,因为工作,我俩天南海北地跑,每到一个新地方,头件事就是找好吃的。每次去沈阳出差,肯定得去他朋友开的烧烤店搓一顿,开店的念头就是这么来的。

北漂了十多年,到2017年,我们终于把这个想法落地了。拿出攒的二十多万,开了自己的烧烤店。当时也没搞啥开业仪式,就觉得店还没弄出啥名堂,不好意思大张旗鼓地吆喝。第一天流水才几百块钱,我到现在还记得。后来全靠老客带新客,生意慢慢好起来。还有顾客说是在B站上看美食UP主推荐找过来的,当时真是又惊又喜。

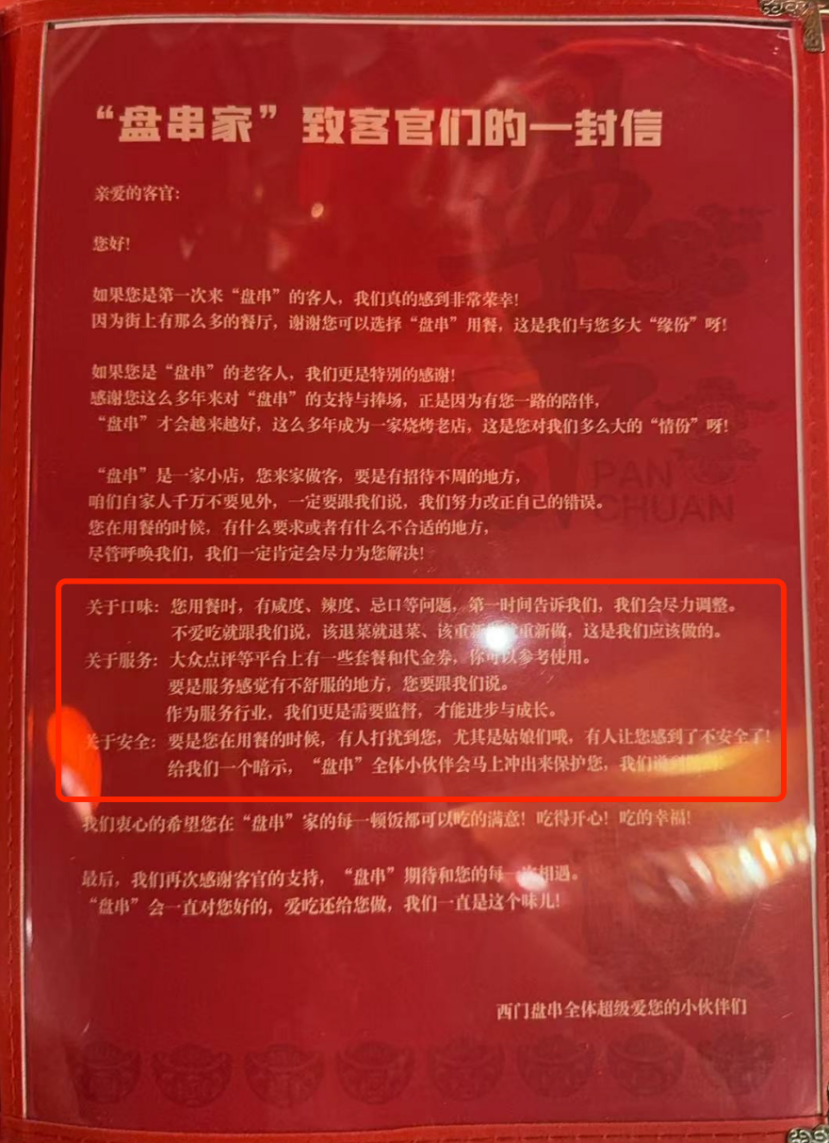

我以前做设计的,把这店当成自己的孩子和作品。店里的“招财进宝”墙画,是我自己画的。菜单搭配菜品设计,里面我还专门写了封信给客人,告诉他们“吃着不满意,就退,也可以重做”,也提醒女顾客,万一遇到不开心的骚扰,尽管向我们求助。想着有客人带孩子来,我们还专门弄了宝宝餐。

来源/受访者提供

从2019年到2024年上半年,周末排队是常事。2020年开始,我们店在当地区域烧烤榜里热门、口味、评价、环境、服务全排第一。2022年、2023年是最红火的时候,一个月最高能净赚10万到15万。每天忙得脚不沾地,神经紧绷,很累但很有盼头。

我一直挺自豪的,不玩流量那套,就把串烤好,生意自然就来了。

到了去年下半年,我妥协了。

2024年刚过完年那会,客人一下子少了好多。跟同行们聊,都觉得是刚过完年大家手头紧,等天暖和了就好了。夏天是好点了,可到了八月末九月初,客人又掉下去一大截。

我就琢磨,是不是我太落伍了?光想着“酒香不怕巷子深”,没跟上时代的潮流。现在明白了,好味道、好食材、好服务,那只是基础。想生存,得会玩流量,得有资源,甚至得请得动网红明星来站台。这对我们这种夫妻店来说,门槛太高了。

没办法,我们也学着搞流量。在短视频平台上学人家运营,咬着牙做免费的“霸王餐”引流。曝光是上去了,可带来的客人,拖家带口的,啥样的人都有,头上还顶着“免费试”的标签,在店里看着也挺别扭。薅完羊毛就走了,基本没留下啥回头客。

那阵子,附近也开了不少新店,玩法多得很。有家店请了肌肉男网红站台,听说花了两三万,还搞“9块9代100元”的代金券,算下来得砸进去四五万。结果热闹了不到一个月就没人了,半年不到,那店就看不到灯光,人去楼空了。

当时我也犹豫过要不要请网红,我老公还跟我开玩笑,除非肖战来咱家店,那能火久点。请个小网红,顶多撑一个月流量就没了。

就算没请网红,我们在几个平台上折腾流量,前前后后也砸进去十万块。

年底一算账,心凉了半截。折腾一年,不仅没赚钱,也没有拉来新客人。连给主厨包过年红包的钱都拿不出来,现在想起来都觉得不好意思。

今年这外卖大战打得越来越凶,更是雪上加霜。硬撑下去,铁定是要赔钱。

我就纳闷了,到底谁在赚钱?当然,有些老字号生意一直稳当,可网上那些曝光度很高的店,好多都是砸了钱的,他们真能赚到钱吗?

去年我还天天拿个小本记账,买个扫把都记上。现在干脆躺平了,记都懒得记了。

03 “食物该有温度,不是机器能给的”

决定关店的心路历程,就跟“离婚”差不多。心里得盘算,付出这么多值不值?搭进去的钱和心血,是不是真没指望了?以后怎么办?面子上怎么过得去……但说到底,总会有那么一个瞬间,让你突然想明白,还硬撑着干嘛呢?这次外卖补贴大战,让人感觉彻底没辙了,就是把我推到那个瞬间的最后一脚。

我得承认,关店是很多因素凑一块的结果。我老公有别的活要忙,不能帮店里了,我再请人帮忙,成本根本兜不住。外卖补贴大战对我们影响是不小,但也不能全赖人家。

只是这补贴大战,让你感觉一切没有意义了。就算请人帮忙,堂食不赚钱,我也没有动力继续。现在点外卖成了大趋势,又便宜又方便,我何必非得跟这趋势、跟这资本的力量较劲呢?这就跟“离婚”似的,突然就想问自己,我到底还在等什么?为什么不开始新生活?

我和我老公都读过书,也愿意学新东西。现在我们43岁,还有力气能干点提升自己的事。我不想等到欠一屁股债、发不出工资、交不起房租那天,再灰溜溜地收场。

可对很多干餐饮的来说,真没什么好出路。我家附近有个湘菜馆,老板娘比我还年轻不少。那天她来找我聊天,问我关了店打算干什么。我说想考个营养师证,也叮嘱她注意身体。我们烧烤店下午3点开门,晚上12点半就关了。他们是中午就开,天天干到凌晨3点。老板娘说他们也没办法,不这么熬,连一点钱都赚不着。以前他们做正餐的,晚上十点就下班了。

她说,我不像你们有文化,我要是不干这个了,回老家能干什么?给人穿烤串去?还是给人打杂?

她这情况就很典型。其实不少干餐饮的,哪怕当老板了,文化程度也不高。这行越来越“老龄化”,好多人四五十岁了,根本玩不转线上外卖那些流量规则。他们把店关了之后,真不知道能去干什么。

我也挺为这行发愁。越来越多小店关了,越来越多店想“用科技去厨师化”,这让那些本来文化就不高的员工没活干,他们的生活压力更大。

以前我们店里有个18岁的小工,人长得很精神,离职后去送外卖,今年七月初在路上摔成重伤,送去医院做了开颅手术,现在还在ICU,家里人还在水滴筹上筹30万看病的钱。

开店这些年,最让我放不下、心里最难受的,不是投进去的钱,也不是吃的苦,而是那些特别信任我们的老顾客。

我们店从小店换到大店的时候,就有熟客记得我们搬新店的日子,特意送了个蛋糕来庆祝。到现在我也不知道他真名叫啥,就知道他微信名。有些客人的小孩真是我看着长大的。有常来的一家五口,最小的孩子刚来时还不会吃串,现在都能像模像样地自己撸串了,我们都叫他“小肉肉”。

来源/受访者提供

还有一回,一个小姑娘,大晚上一个人骑着小电驴来店里,要了一瓶啤酒,喝了一杯就醉了。我老公先发现的,小姑娘脸涨得通红,等到凌晨两点,人还迷糊着。我老公给我打电话,我赶紧过去,用她手机联系上她男朋友,才知道她那天失恋了。

最后她男朋友来接的她。为了安全,我留了他身份证号,还“吓唬”他说店里有监控。这事后来处理得挺好,那姑娘也成了我们老顾客,经常来。

这种关系很奇妙,像朋友一样,又保持着刚刚好的距离。现在要关店了,店里的员工,我自问对得起,该给的都尽力给了。唯独对老顾客特别过意不去,总觉得是自己没撑住,辜负了他们这么多年的信任。

最近看京东搞了“七鲜小厨”,美团有“浣熊食堂”,我也在想我们这种小店的出路在哪。我就希望所有付出劳动的人都能有回报。我自己也在努力学新东西,想试试养老餐饮、或者养老心理,找个有前景的新路子。

我也真想听听大家怎么看平台这些动作,是不是时代就得这么发展?是不是也有人抓住了机会,只是不是我?这是不是就是客观规律,我就得接受?

店要关了,我不怪环境也不怪平台。就像我2022年发朋友圈说的,我们不能因为疫情就抱怨日子难过,人得学着适应环境。这话虽然不是至理名言,但仔细想想会发现,那些老爱抱怨的人,到哪儿都觉得环境不好,说不定自己就是“破坏大环境”的人。该吃吃,该喝喝,努力快乐地活着,这才是生活该有的样子。

只是,我心里头总觉得,食物是有“温度”的,吃在嘴里、感受到心里都是有“温度”的。这不是靠算法、机器就能给的。以前我们店在的这条街,人来人往很有烟火气,现在人越来越少了,未来它会怎么样?我也不知道。虽然我心理上做好了变化的准备,但要说一点遗憾没有,那是假的。