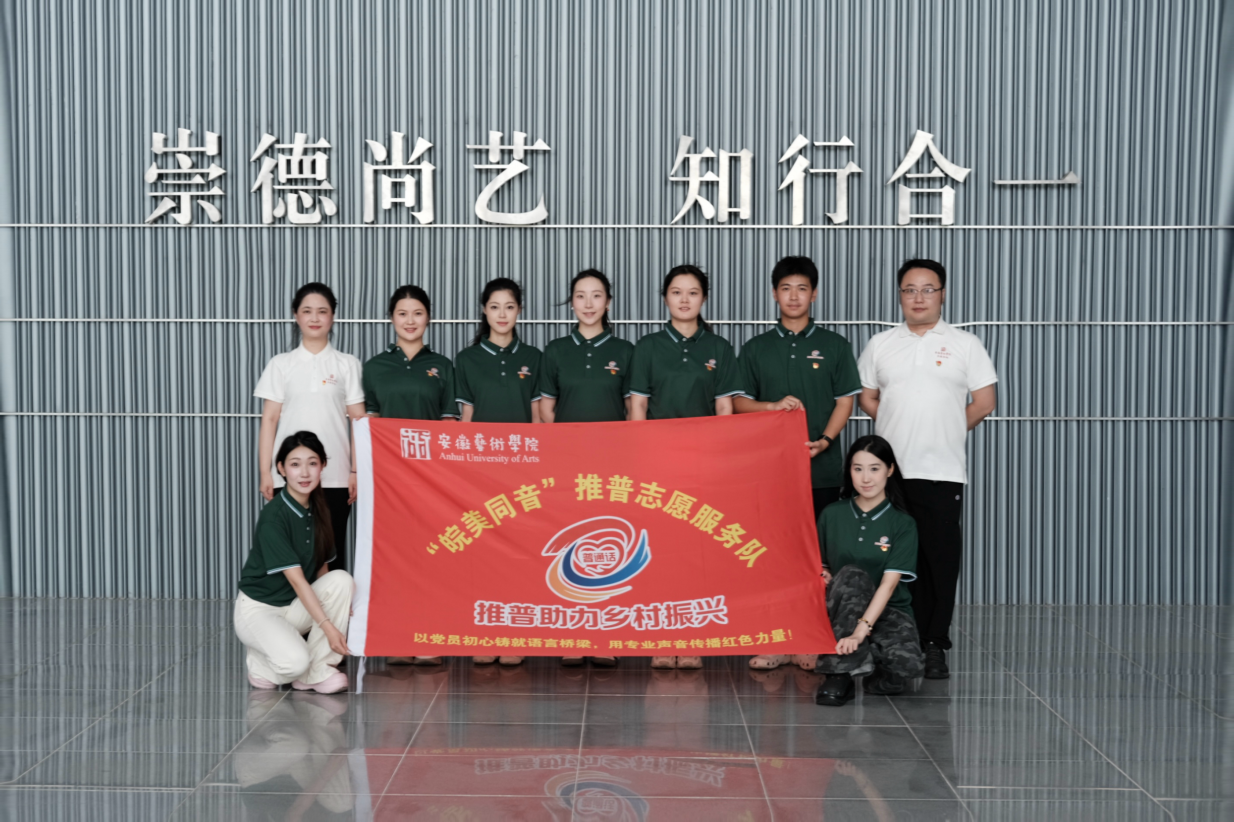

为深入贯彻国家推广普及国家通用语言文字、服务乡村振兴战略部署,响应教育部“推普助力乡村振兴”暑期社会实践号召,7月22日,安徽艺术学院“皖美同音”推普志愿服务队奔赴革命老区金寨县,开展了为期10天的推普助力乡村振兴暑期社会实践专项活动。这支由传媒学院播音与主持艺术专业精挑细选的10人师生优秀团队,以“党建+推普+红色文化”的创新模式,将规范语言注入红色传承,用青春之声诠释历史记忆,在大别山深处谱写了一曲语言赋能的动人乐章。

扎根乡土,基层服务提升“沟通温度”

“皖美同音”团队将推普的第一站深深扎进金寨县果子园乡的沃土。作为学校乡村振兴合作点,这里的年轻干部是政策落地的“传声筒”、群众沟通的“连心桥”,他们的语言表达能力直接关系到基层治理的效能。针对这一群体,团队量身定制了“实用+趣味”的培训方案:专题讲座中,队员们结合基层工作场景,拆解政策宣讲、群众接待中的语言技巧,从“如何用通俗话讲清专业词”到“怎样用温和语化解矛盾点”,让干部们掌握“说进群众心坎里”的沟通密码;趣味竞赛中,“方言转普通话”“政策接力说”等环节掀起阵阵热潮,年轻干部们在欢笑中纠正发音习惯,在比拼中打磨表达逻辑。

培训结束,果子园乡便民服务中心张阳感慨道:“这次的培训太及时了!以前跟老乡们打交道,总怕话说不到点子上,有些政策术语用方言转半天也说不清楚。现在通过场景练习和趣味竞赛,不仅普通话顺溜了,更学会了如何把政策讲得接地气,这真是帮我们打通了基层治理的‘语言关’!”

专业赋能,文化传承激活“红色基因”

金寨县是我国著名的革命老区,每一寸土地都镌刻着红色记忆。“皖美同音”团队的推普第二站是为金寨团县委组织的少儿讲解员进行为期7天的培训。38名“小小红色讲解员”被分为5个定制小班,开启了声音的蜕变之旅。针对少儿讲解员年龄偏小、普通话基础参差不齐的特点,队员们精心设计了课程体系。在普通话基础发音环节,队员们从声母、韵母、声调等最基础的知识入手,通过趣味绕口令、发音模仿秀等形式,让孩子们在轻松愉快的氛围中纠正发音误区。团队成员们凭借扎实的专业功底,耐心地为每一位孩子示范口型,手把手地指导他们掌握正确的发音方法。

除了基础发音训练,语言表达技巧的提升也是本次培训的重点。志愿服务队结合红色文化讲解的特殊性,专门开设了“红色故事讲述技巧”专题课程,让红色故事“声”入人心。队员们从语气语调的把握、情感的融入、肢体语言的配合等方面进行系统讲解,并选取《金寨红》《红军洞的故事》等经典红色故事作为案例,与孩子们共同分析如何通过语言表达传递红色故事的精神内涵。“讲解红色故事,不仅要吐字清晰,更要用心去感受,用情感去打动听众。”志愿服务队队长、预备党员汪可苒在课堂上强调。为了让孩子们更好地理解,队员们还进行了现场示范,声情并茂的讲述让孩子们深受感染,纷纷举手要求上台实践。

红色文化讲解专题培训则进一步深化了孩子们对本地红色历史的认识,通过翔实的历史资料、感人的革命故事,让孩子们了解金寨在中国革命历程中的重要地位和贡献。队员们还指导孩子们如何将历史知识转化为生动的讲解内容,如何根据不同的听众群体调整讲解方式。“以前我只是背诵讲解词,现在我明白了,讲解不是背稿子,是和听故事的人交朋友。”11岁的谭钟毓在实践后说。

38名少儿讲解员在洪学智将军纪念馆顺利完成了他们的结业实战讲解。从“红军不怕远征难”的合诵铿锵,到将军生平的娓娓道来,孩子们的发音标准流畅,情感真挚饱满。当听到袁婌妤和左悦伊两位小朋友说出,要把红色故事告诉更多小伙伴时,金寨县革命博物馆讲解员吴昊娅眼眶湿润:“这些孩子不仅说好了普通话,更读懂了红色历史。”

联动产业,电商直播破除“语言壁垒”

7月31日,“皖美同音”团队将推普收官战设在了金寨县汪冲村的板栗林间,用一场充满乡土气息的电商直播,为当地特色农产品打开“语言通道”,让大别山的馈赠跨越地域阻隔被更多人知晓。

沿着蜿蜒的山路攀上板栗坡,队员们顾不得擦拭额头的汗珠,便迅速支起直播设备。头顶是缀满“小刺猬”般的饱满板栗,脚下是浸润着晨露的松软泥土,空气中弥漫着清甜的果香,这场“沉浸式”直播刚一开场,就凭借独特的田间氛围吸引了数千网友驻足观看。“家人们看过来!这是金寨汪冲村。你看,刚从树上摘下来的嫩板栗,绝对新鲜,没有经过冷库储存,每一颗都带着大山的气息!”团队成员高浙宁率先出镜,标准流利的普通话搭配热情洋溢的介绍,瞬间拉近了与屏幕另一端消费者的距离。

随后,队员们轮番上阵,各展所长。有的手持板栗讲解品种特性:“咱们这个板栗生吃脆甜多汁,像水果一样清爽,煮熟后粉糯香甜,不管是炖汤、糖炒还是做菜,都是绝佳食材”;有的现场演示剥板栗技巧,一边操作一边用清晰的语言讲解步骤;还有的邀请当地农户出镜,在队员的引导下,用朴实的方言搭配普通话,讲述板栗种植的辛劳与收获的喜悦。直播间里“怎么购买”“产地直发吗”的提问不断刷屏,订单量随着讲解的深入持续攀升。

“以前老乡们自己直播卖货,常因口音重、表达不清让顾客犹豫,现在有了标准普通话的加持,产品优势讲得明明白白,下单的人自然多了。”队员们深有感触。这场板栗树下的直播,不仅帮助汪冲村打开销路,更让村民们意识到,规范的语言表达是打开市场的“金钥匙”。直播结束后,不少农户围着队员们请教普通话技巧,希望下次能自己上镜推介农产品。从田间地头到网络云端,“皖美同音”团队用普通话搭建起农产品与大市场的沟通桥梁,既破解了方言带来的交易障碍,又为乡村电商注入了专业活力。

此次金寨推普之行,安徽艺术学院传媒学院“皖美同音”团队以10天的深耕实践,书写了推普助力乡村振兴的生动答卷。从果子园乡的基层沟通升温,到红色旧址的基因传承激活,再到板栗林间的产业壁垒破除,队员们用专业筑牢语言桥梁,让规范用语成为乡村振兴的“催化剂”。这场青春实践不仅留下了标准化的语音范式,更激励着安艺师生以语言为笔,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。文:“皖美同音”推普志愿服务队 图:史文君