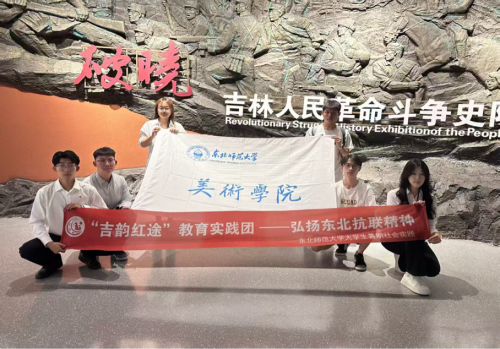

为积极响应新时代传承红色基因的号召,着力破解中小学生对红色文化认知不足的难题,东北师范大学美术学院“吉韵红途”教育实践团于2025年7月4日至14日,循着东北抗联的战斗足迹,开启了一场以红色传承为核心的实践研学之旅。

实践团首站抵达吉林省博物院,踏寻历史印记,传承抗联精神。博物院丰富的文物、照片与研究成果,生动再现了吉林人民反帝反封、喋血抗日、争取人民解放的壮阔史诗。本次微课聚焦五四运动爆发至抗战胜利的光辉历程。五四运动激扬了吉林民族的复兴之志,吉林毓文中学成为马克思主义传播的要地。1921年中共成立揭开历史新篇,吉林省地方党组织点燃了革命火种。1931至1945年间,面对日寇血腥的殖民统治,吉林儿女宁折不弯。党领导的东北抗联第一路军纵横白山松水,钳制、削弱敌人,挑战生存极限。抗联将士的艰难处境、艰苦生活,以及他们慷慨赴国难、无惧牺牲、英勇顽强、前赴后继的伟大精神跃然眼前。

第二站来到东北沦陷史实陈列馆。该馆深刻揭露日军侵华罪行,再现东北各界在中国共产党领导下十四年不屈抗争的历史。本次微课回顾了从甲午战争到抗战胜利的东北人民奋斗史:这里最先遭受侵略,也最先高擎抗战大旗。留守官兵、抗日救国义勇军、东北抗日同盟、东北人民革命军等前仆后继。历经十四年殖民统治的东北最终迎来胜利曙光,重归祖国怀抱。历史莫敢忘,吾辈当自强,每位英雄之名都应铭记,每份烈士精神都将永续传承。

“以微课为媒,传抗联薪火”,7月7日至14日,实践团带着系列微课视频走进哈尔滨、望奎、洛阳等地的12所中小学进行宣讲,旨在探索“馆校联动+AI赋能”基层红色教育的新模式,破解资源不均衡问题,并在此过程中深化大学生自身对红色精神的理解与践行。形式上,实践团采用“观前测评—微课宣讲—主题研讨—观后测评”模式,精准追踪教学成效。当杨靖宇将军牺牲时紧握枪支的特写出现在屏幕上,当抗联战士在密林中传唱的《露营之歌》在教室响起,学子们神情肃穆,许多人在课后感言中写道:“要将抗联精神化作前进动力”。实践团利用“AI赋能”产出多组系列微课,分设“抗战征程”“英雄丰碑”“精神薪传”三大板块,实现“线上+线下”双轨传播。线上借助“AI赋能+多平台共建”破除地域壁垒,线下推动“馆校联动”常态化,让红色教育资源滋养更多学子。团队将对问卷数据进行系统分析,形成《关于“东北抗联精神”系列微课对中小学教育价值研究的调研报告》,为优化红色教育供给提供参照。“我们不仅是讲述者,更是精神的传声筒。”

本次实践活动已被中华网、央视频、吉林看点网等多家媒体以及公众号、小红书等多个平台宣传报道共计30余次,浏览总量超41万余次,收获点赞2万余次,收藏量突破8千余次。实践团运用“AI赋能”打造创新型微课,开展“多地区多形式多角度”的巡讲,传播东北抗联精神,在青少年心中播撒红色种子,取得良好社会反响。

岁月长河奔涌,英雄足迹永刻。硝烟中挺身而出的先驱,以生命与信仰在白山黑水间书写御侮壮歌,于绝境开希望,以决绝燃曙光。如今山河无恙,他们的精神化作不灭火炬,照亮新征程。站在新起点,我们铭记遗志、赓续血脉,以实干为舟、奋斗作桨,在现代化建设路上勇毅前行、踔厉奋发,让民族复兴梦想在接续奋斗中绽放璀璨光芒!(“吉韵红途”教育实践团 供稿)

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)