来源:凤凰网财经《公司研究院》

核心提示:

(1)国家公布育儿补贴制度实施方案不久,部分母婴用品商家被质疑涨价套利,不少知名品牌的奶粉、纸尿裤、辅食被诉价格上涨,消费者称有品牌奶粉实付价格涨幅超过40%。

(2)凤凰网财经《公司研究院》实地走访乐友、丽家宝贝等北京多家婴童用品实体门店,暂未发现有商品涨价。门店销售人士表示,近期没有接到调整价格的通知,不过无法排除未来涨价的可能性,“一切看厂家的官方通知”。

(3)针对质疑,伊利、飞鹤、贝因美等公司表示相关涨价传言不实。消费者明显感觉到购买同款、同数量的产品实际支付金额发生变化,可能与公司促销政策调整和线上线下分销渠道价格透明度不同有关。

(4)育儿产品之所以敢于涨价,或与近年来人口增长率回升、母婴用品市场复苏、消费者需求升级密切相关。

---------------------------------------------

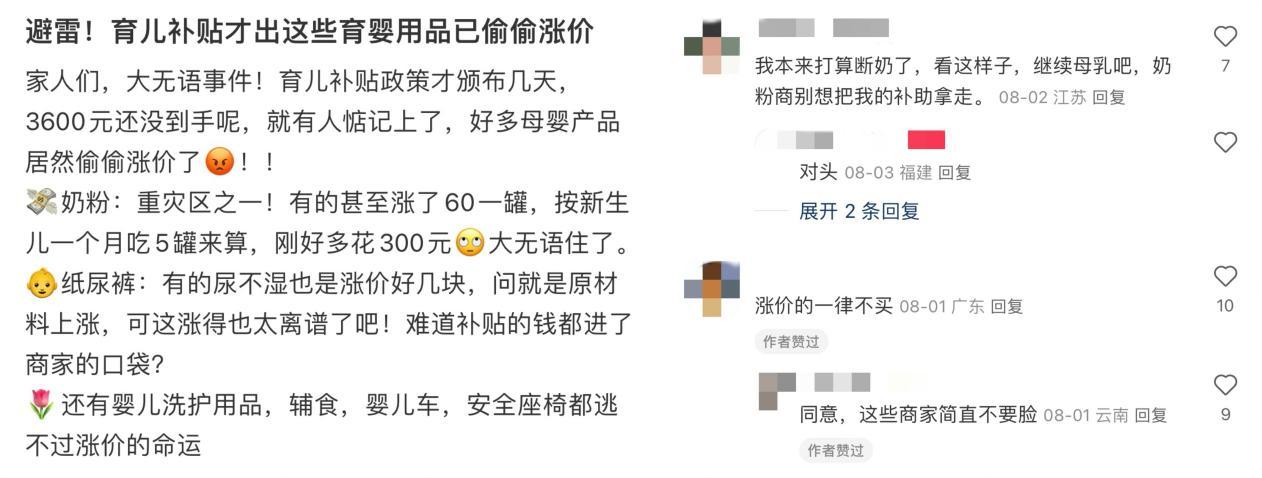

国家发放的育儿津贴还没到账,部分母婴用品商家被质疑已经挥舞起“价格镰刀”。不少知名品牌的奶粉、纸尿裤、辅食被诉价格上涨,消费者称一些奶粉单罐涨价甚至超过60元,引发热议。

为缓解育儿压力,此前国家宣布对3岁以下婴幼儿家庭每年发放3600元补贴,折合约300元每月。有消费者算了一笔账:按照新生儿一个月吃5罐奶粉计算,如果所购买的奶粉每罐涨价60元,刚好多花300元,“补贴的钱全进商家口袋了”。

上述计算仅针对奶粉,还没有将消费者为购买涨价的纸尿裤、奶瓶、辅食等多出的开支包括在内。这意味着,如果算总账,新手父母可能不仅没能享受到政策红利,反而要掏出更多真金白银用于购买育儿必需品,“育儿通胀”似乎正在商家牟利的推动下成为现实。

01 政策红包尚未启封,商家已经着急提现?

按照国家工作计划,各地将在8月下旬陆续开放育儿补贴申领,8月31日前各地全面开放育儿补贴的申领。然而,众多新手父母的育儿补贴还没到手,不少育儿用品知名品牌已经陷入“借机套利”的负面舆论漩涡。

奶粉品类成为“重灾区”,被消费者质疑涨价的品牌涵盖多家知名厂商,包括飞鹤、贝因美、伊利、佳贝艾特、爱他美、惠氏等品牌。

以一款每箱六罐的飞鹤奶粉为例,有消费者称合计整体涨价102元。更有网友晒出的记录显示,一款贝因美奶粉实付价格从191元飙升至269元,涨幅超过40%。这样的价格上调幅度,让一些新手父母感慨“奶粉售价涨的比黄金还快”。

不仅幼儿的“口粮”集体上调价格,作为母婴行业的核心刚需品类,纸尿裤也被诉应声涨价。帮宝适、十月结晶、baby care等品牌均被质疑上调价格,消费者晒出的记录显示,一款baby care纸尿裤价格上调43元,涨幅接近16%。

除奶粉和纸尿裤,其他育儿品类中,米粉、溶豆等辅食,还有奶瓶等哺育工具也被质疑价格上调。

凤凰网财经《公司研究院》注意到,一些奶粉品牌的线上官方旗舰店近期的确有部分商品价格变动。以爱他美的一款奶粉为例,此前售价为318元每罐,目前销售价格为338元每罐。客服对此回应称,这是618促销活动结束后,价格恢复所致,“并没有涨价”。

线上渠道外,凤凰网财经《公司研究院》实地走访乐友、丽家宝贝等北京多家婴童用品实体门店,暂未发现有商品涨价。门店销售人士表示,近期没有接到调整价格的通知,店内奶粉、纸尿裤、辅食等商品价格照旧。如果消费者购买数量达到一定规模,可由销售人员协调申请折扣。

不过,上述门店销售人士均表示,无法排除未来涨价的可能性,“一切看厂家的官方通知”。

02 涨价“罗生门”

针对涨价传闻,不少育儿用品商家作出回应。

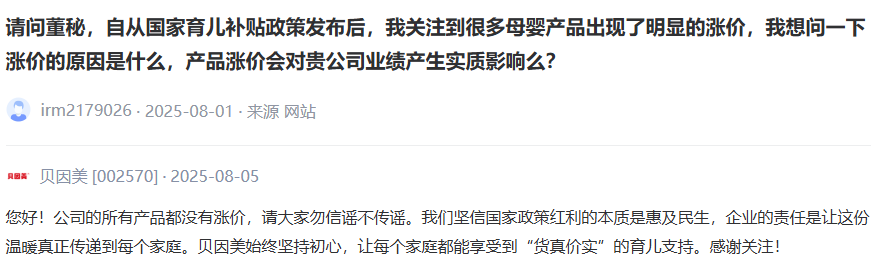

据第一财经,伊利、飞鹤、贝因美等公司均表示,相关涨价传言不实。贝因美董秘在投资者互动平台回应称,公司所有产品未涨价,呼吁“勿信谣、不传谣”,并强调企业的责任是让政策红利真正惠及家庭。

既然官方纷纷表示没有涨价,为何消费者却普遍感觉到购买同款、同数量的产品,实际支付金额明显变化?

部分奶粉公司将这一点解释为促销策略调整。线上官方销售渠道往往通过平台补贴等活动来吸引消费者,例如,飞鹤客服表示,线上官方售价未涨,若因促销活动结束导致价格回调属正常现象。

此外,因承担租金和人力成本,线下门店售价通常较高,而且会根据区域消费水平进行差异化定价,价格相对不透明。这也可能是前往实体门店消费者对售价变化感觉更明显的原因。飞鹤就曾表示,无法确认经销商或线下门店是否存在调价行为。

03 母婴赛道新“钱”景

无论是优惠政策到期收缩或是实打实的价格上调,育儿商品之所以敢于涨价,可能与背后市场复苏、消费者需求升级相关。

市场调研公司尼尔森今年早些时候发布的《中国母婴市场报告》指出,2024年全国出生人口为954万人,较2023年增加52万人,是自2017年以来首次回升。

从母婴消费周期来看,当年的出生率上升,会为第二年甚至第三年的消费带来驱动。未来几年,伴随着新生儿的短期回归,母婴市场将进入一个新的消费周期。简单来讲,机构预测未来母婴用品可能“不愁卖”了。

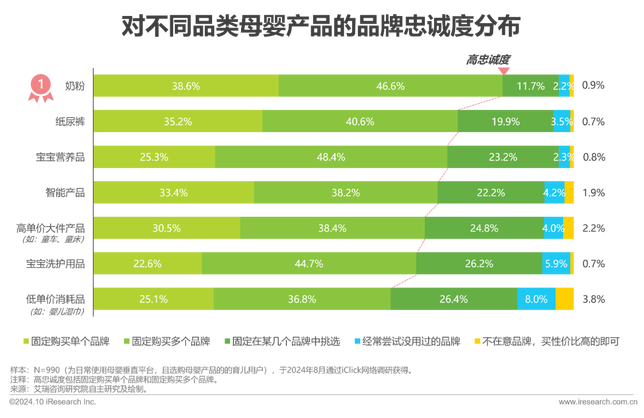

与市场回暖同步,消费者对优生优育的追求也在提升。育儿产品的核心需求是保障孩子健康,家长对新产品可能存在成分过敏、设计缺陷等未知风险的担忧。

更换产品意味着重新投入时间和精力观察孩子的适应情况、验证效果,因此不少家长倾向于避免这种“试错成本”,选择反复购买熟悉的产品。高回头率可能也给了部分商家涨价的底气。

根据艾瑞咨询2024年发布的《中国家庭育儿行为及营销价值洞察》,超过85%的家长对奶粉品类表现出高忠诚度,超过75%的家长对纸尿裤表现出高忠诚度,即固定购买单个或多个品牌。

事实上,随着消费升级和二胎政策推行,一些育儿用品公司的盈利水平已有所提升。以贝因美为例,公司发布的一季报显示,2025年第一季度公司营业收入为7.28亿元,较去年同期增长1.01%,归母净利润达到了4279.61万元,同比增长达到93.87%,接近翻番。

但对于这些育婴用品公司而言,即便当前盈利情况向好,也不能挥霍消费者的信任。政策红利不是商家牟利的风口,补贴也不容扰乱市场秩序的商家侵占。

新华每日电讯报道指出,为确保相关政策真正惠及育儿家庭,加强对母婴市场价格的综合监管刻不容缓。一方面,要密切关注母婴产品价格动态,建立健全价格监测机制,对异常涨价行为及时进行调查和干预;另一方面,应进一步规范母婴行业的价格体系,加强对线上线下销售渠道的管理,促进价格透明化,减少价格乱象。