1922年10月至来年1月,梁启超在南京东南大学讲学,而各校及各研究会邀请的演讲远远多于计划内的课程。在给友人蹇季常的信中写道:“吾来此后,其忙殆过于暑期时,每来复有十六时之讲课。……一切宴会严格谢绝,盖不如此,不得了也。”(1922.11.8)即使如此,“每来复一、三、五,从早上七点半起至九点半,我自己到支那内学院上课,听欧阳竟无先生讲佛学”(11月29日《与思顺书》)。是什么佛学课让德高望重且年已五十的梁启超如此投入?这就是支那内学院成立后不久,欧阳竟无大师特地做的“《成唯识论》之八段十义”系列讲座。

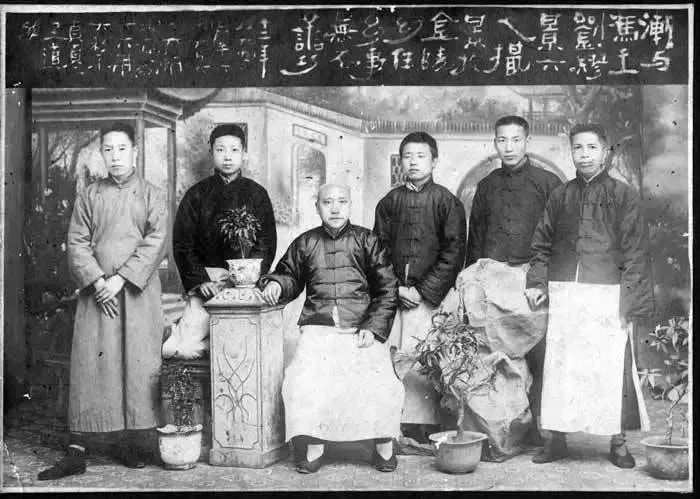

参与此讲座的除梁启超外,还有吕澂、王恩洋、梁漱溟、熊十力、汤用彤、邱晞明、聂耦庚、蒙文通、李石岑、景昌极、缪凤林等,真是“学人毕至”“群情踊跃”“激动一时”。9月2日—9月22日欧阳大师先作了《唯识抉择谈》的十次讲座,相当于一个导论,随后在10月23日—12月15日讲二十二次,1923年7月5日—7月19日讲八次。如果我们去考察这个唯识讲座的缘起及听讲者们在此前后的研学经历,就会发现这不是简单的聚众讲学。

“近代佛教复兴之父”杨仁山居士圆寂(1911年农历8月17日)后,弟子欧阳竟无(1871—1943)主持金陵刻经处的编校工作。为了广弘至教,1915年11月在金陵刻经处设立研究部;1918年11月又在研究部设立了支那内学院筹备处,颁布《简章》,章太炎和沈曾植各作《支那内学院缘起》、陈三立作《支那内学院简章书后》,以示响应。此后,欧阳先生多次外出讲学,筹划资金,经过四年的艰辛创业,1922年7月支那内学院正式成立,分别由吕澂主学务,邱晞明主编校和流通,周少猷主事务。1923年9月设内学院研究部试学班,招学员16人,由欧阳竟无、吕澂、王恩洋、邱晞明、聂耦庚、汤用彤等六位任导师。1925年7月试学班第四期圆满结束;8月研究部改组为问学、研究及法相大学三部,辟第二院,招法相大学特科学生一班三十人左右,王恩洋任主任,9月13日内院法相大学特科开学。立院训为“师悲教戒”,揭明“在家众可以住持佛学之义,以奠居士道场之基”。1927年夏二院因进驻军队,特科停办,第一院规模亦缩小,此后集力编刊《藏要》。

通过对支那内学院成立前后历史的简单回顾,可见这次唯识讲座是欧阳先生艰辛创办内学院后的首次大规模公开讲学,可以看作是这个民间学术共同体的集体宣言,昭示着支那内学院这个民国时期佛学研究重镇的形成。通过这次讲座,培养了一批佛学研究(尤其是唯识学)人才,为今后面向社会的办学提供了师资。而对那些听讲者来说,这是他们学术生命中的关键时刻,犹如一场精神洗礼。以下,我们将介绍这些听讲者们的“内学院因缘”,以明了“支那内学院精神”是如何汇聚而成的。

吕澂(1896—1989),自1918年应欧阳先生的召请,协助内学院的筹备工作,此后就一直在欧阳先生身边,是其最得力的助手;1943年欧阳先生去世后,被公推为院长。杨仁山、欧阳竟无、吕澂师徒三人逾一个世纪的精神接续和事业推进,是近现代学术史上可贵的篇章。

王恩洋(1897—1964),1919年到北大哲学系旁听,选修梁漱溟的印度哲学概论和唯识哲学。1921年梁漱溟复讲唯识后,成立了“印度哲学图书室”,让王恩洋管理图书,于是他得以广泛阅览唯识诸书。“得读欧阳竟无先生《瑜伽师地论序》而爱好之。梁先生尝在教室对全班学生言,曰:‘今之佛学家,以南京欧阳竟无先生为第一,吾将从之学焉。诸君有志气,往彼处为善。’今读其书,渐得开悟,因而对佛理渐能发起疑问。某日举所疑问梁先生,先生未能答,决然告余曰:汝往南京问欧阳先生可也。”1921年6月到南京向欧阳先生请教,将研究唯识所起疑问请师解答,欧阳大师极加称许,以为善问,于是决定留住。此后学问大增,与吕澂一道成为欧阳先生的左膀右臂,直至1927年夏法相大学停办后,返回老家四川,先后创办龟山书房、东方文教研究院,为蜀地培养了一批唯识研究后续人才。

梁漱溟(1893—1988),1916年5月发表《究元决疑论》;1917年10月到北大讲印度哲学,撰成讲稿《印度哲学概论》;1919年下学期讲唯识哲学,撰成讲稿《唯识述义》。1920年暑假赴南京,向欧阳先生请教,并介绍熊十力入院求学。1920年下学期,印度哲学课改讲“东西文化”,停开唯识哲学课。1921年复讲“唯识述义”和印度哲学;暑期到山东济南复讲“东西文化及其哲学”,1922年1月出版《东西文化及其哲学》;是年秋,“觉得于了解此学尚有未敢自信者,经蔡校长同意访求明师于内院。原想延请吕秋逸(澂)先生北来,而欧阳先生不许可,乃改请熊先生。此时熊先生住内院首尾有三年,我意料其当能传述欧阳之学,而欧阳则是能祖述古印度此宗之学者”。

熊十力(1885—1968),1922年冬离开内院到北大任教。起初仍依内院所学授课,来年10月印行《唯识学概论》。但此书刚印出不久,“忽盛疑旧学,于所宗信极不自安,乃举前稿尽毁之,而《新论》始草创焉”。梁漱溟后来回忆此事说:“我自己小心谨慎,唯恐讲错了古人学问,乃去聘请内行专家;不料想熊先生是才华横溢的豪杰,虽从学于内学院而思想却不因袭之。一到北大讲课就标出《新唯识论》来,不守故常,恰恰大反乎我的本意。”1932年10月,定本《新唯识论》印行,此书历时十一年,中间易稿无数。

刘定权(1900—1987),1932年12月作《破新唯识论》,欧阳先生亲自作序。刘定权,后来更多地是以“刘衡如”之名被后人知晓,因其母被庸医误投药而亡,遂全身心投入医学的研究,特别是中医典籍的整理,如其校注的《本草纲目》被公认为最好的版本。1923年入院,此后虽不见其授课,但1924年—1926年的院刊《内学》三辑上都有他的文章,分别为译文《藏文三十颂》,论文《经部义》,合著《诸家戒本通论》;而1923年首次刻行的《大慈恩寺三藏法师传》书前的“玄奘五印行迹图”,即是其绘制的。

汤用彤(1893—1964),1922年8月学成回国,9月到南京东南大学哲学系任教。10月初,在给哈佛大学梵文和巴利文导师Lanman教授的信写道:“此处有一所佛教院校,是一些杰出学者组成的私立学校,他们并非佛教徒,但是却对钻研释迦之学极富兴趣,其教学是一种学术探究的角度进行的。我会经常参加他们的讲习。”汤先生是内院试学班的六大导师之一,于第二期(1924年1月—6月)教授巴利文,第三期(9月—12月)开“《金七十论》解说”和“释迦时代之外道”两门课程。

邱晞明(约1884—1939)和聂耦庚(?—1928),为欧阳先生的早期得意学生和得力助手。邱晞明与欧阳先生是同乡,随其至金陵刻经处,曾亲炙于杨仁山居士,入祇园精舍学习,后追随欧阳先生学法相唯识。试学班第一期讲授《解深密经》《大论·菩萨地》,第二期讲授“小乘与唯识之关系”。聂耦庚于1920年7月入院,试学班第三期讲授“《杂阿含经》对《大论》”,法相大学讲授“《解深密经》研究”“《杂阿含经》研究”。1923年与武昌佛学院的史一如就“《大乘掌珍论》二量是否违法因明规则”展开论战;《内学》第二辑上载有其《杂阿含经蕴诵略释》一文。

蒙文通(1894—1968),“三十始大有所疑”,1923年在完成《经学导言》这一长文后,辞去重庆联中的教职,“南走吴越,博求幽异,期观同光以来经学之流变。而戎马生郊,故老潜遁,群凶塞道路,讲论奚由?遂从宜黄欧阳大师问成唯识义以归”,是试学班16位学员之一。1924年6月,试学班第二期结束,回渝,任教于重庆第二女子师范学校。在1924年1月内学院第四次研究会上提出论文《中国禅学考》,以治经之法治佛典,深得欧阳大师赞赏,此文收于《内学》第一辑。先生还有一重要的唯识学文章《唯识新罗学》,虽是1937年才发表,但想必构思于在内院求学期间。

李石岑(1892—1934),1922年初在中国公学演讲“评《中西文化及其哲学》”,指出:“梁漱溟先生著这部《东西文化及其哲学》,假如他没有唯识学做基础,也许这部书不容易写成。”又忆述:“今年正月我和欧阳竟无先生谈了许久,我出门的时候,欧阳先生向我说到:‘唯识一字有千斤之力。’我以为欧阳先生这话,很有深意。”其主编的《民铎》杂志刊载了不少内学院师生的文章,如1921年12月第3卷第1期“柏格森专号”上,有吕澂《柏格森与唯识》、梁漱溟《唯识家与柏格森》;1922年3月第3卷第3期,有欧阳竟无《佛法非宗教非哲学而为今时所必需》(原题1921年10月讲于南京高师哲学会,由王恩洋笔记);12月第3卷第5期,有聶耦庚《以佛法诠进化》;1923年3月第4卷第1期,有王恩洋《佛法之真义》。

景昌极(1903—1982)和缪凤林(1899—1959),1919年同时考入南京高等师范学校,皆为柳诒徵门下高足。“缪凤林、景昌极尤为杰出。二人1922年在东南大学毕业后,即入南京复成桥支那内学院,从欧阳竟无大师研究佛学,与王恩洋、吕澂结交。1923年以宓介荐,同往沈阳,缪入东北大学历史教师,景任哲学教授。”(见《吴宓自编年谱》)1923年6月《学衡》第18期载景昌极的《见相别种辨》,随后武昌佛学院唐大圆作《见相别种释疑》,由此展开了内院与武院之间的又一场论战。1923年7月《学衡》第19期载缪凤林的长文《唯识今释》,此文通篇以西方哲学来诠释唯识义理。

以上除吕澂外,其他人后来或离开内院或不在内院常住,但在内院所学之唯识影响着他们此后一生的学术生命。梁启超因身体原因,后来无法继续来听课,在给欧阳竟无的信中写道:“竟无先生吾师:侍讲席两旬,所以弘我者无量,方冀多聆慈诲,益植善根。……然两旬所受之熏,自信毕生受用不尽也。”

这次“唯识讲座”的内容不久后即整理印行,含《唯识抉择谈》讲稿附笔记一卷,由聂耦庚笔记,吕澂校订,讲稿部分后收入欧阳先生晚年亲自手订的《竟无内外学》中;《唯识讲义》讲稿附笔记共三卷,卷一亦为聂耦庚笔记,吕澂校订;卷二主要由吕澂笔记,并参考了诸同学的笔记;卷三由吕澂笔记。《唯识讲义》三卷,大陆此后一直没出版整理本,台湾佛教出版社和香港慈氏学会分别在1978年、2013年出版繁体竖排整理本。但这三个版本有一个版面上的共同问题需要指出:每一条笔记与讲稿内容的对应关系,都是以讲稿部分“第几页第几行”来建立的,如此在读讲稿时不知该处有笔记,在读笔记时查找对应的讲稿内容也颇不方便。2021年1月,崇文书局出版了简体本,由南京金陵刻经处负责整理并施以现代标点。此次出版用“文后注”的形式在讲稿中用角标的形式重新建立了与笔记的对应关系,极大地方便了阅读。

(本文由湖北崇文书局编辑梅文辉先生授权发布,转载请注明作者和出处)