在整个新中国出版史上,《不怕鬼的故事》都可以说是一本相当独特的书——它是由毛泽东亲自决定并参与编写的一个文言文选本,累计销量达二十余万册,影响甚巨。它的诞生与1959年春中国国际形势恶化直接相关。当时,中美关系尚未走出前一年金门炮战的阴影,中印之间则正处于西藏叛乱的风口浪尖,而中国与曾经的老大哥苏联以及整个社会主义阵营间的分歧也日趋明显。面对所谓“全世界帝国主义、各国反动派、修正主义”的“反华大合唱”,毛泽东指示胡乔木找到时任社科院文学所所长的何其芳选编一本《不怕鬼的故事》,意在以此鼓舞全国人民与美、印、修等“妖魔鬼怪”相斗争 (见《不怕鬼的故事》,“序言”)。

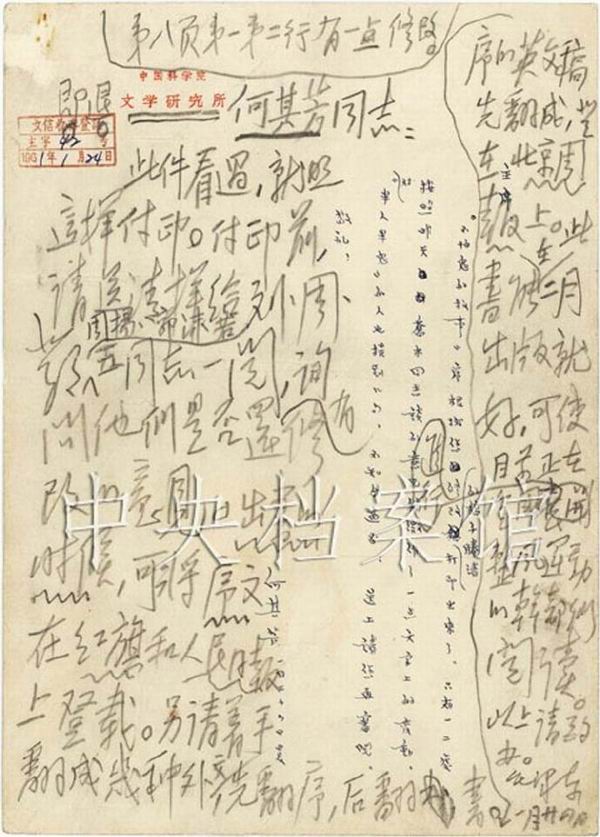

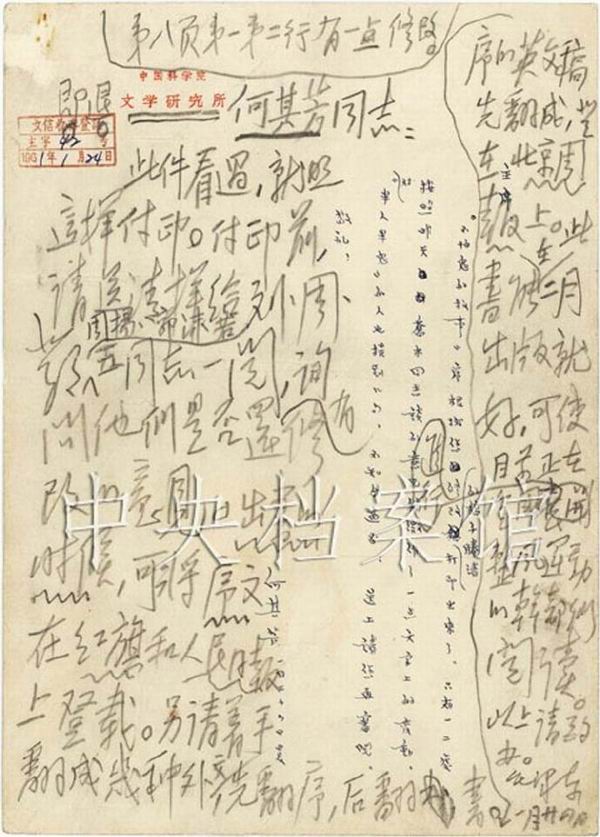

毛泽东关于《不怕鬼的故事》一书致何其芳批示(中央档案馆藏)

有关毛泽东与何其芳就《不怕鬼的故事》一书的往来,特别是毛泽东亲自修改“序言”的故事,包括当事人何其芳的回忆在内 (见何其芳《毛泽东之歌》),已有不少文章详述,此处不赘。但该书编写的其他参与者,坊间却少有人提及。事实上,此书的真正操刀者并非何其芳,而是时任文学研究所图书资料室副主任的陈友琴(1902-1996)。据陈氏晚年回忆:

一九五九年春季,毛主席命何其芳同志编《不怕鬼的故事》一书。当时我正在文学资料室内工作,何其芳同志要我负责编辑的责任,我就从古代笔记小说中加以选择抄摘。所内许多同志为我指示线索,搜集资料,才使此书得于一九六一年二月由人民文学出版社出版。出版后,又得到所内外许多同志的指正。因此,这本书也可说是集体编成的。 (见陈友琴,《关于〈 不怕鬼的故事〉》)

而上文所说在出版后提供“指正”的“所内外诸多同志”中,就有著名语文学家吕叔湘。对这段往事,现有吕叔湘大事年表与文集均不见记载。近日,笔者偶得一本陈友琴本人旧藏《不怕鬼的故事》 (1961年2月第一版),封面上有陈氏的一段题记:

这一本是我请吕叔湘同志提意见的较早的版本(一九六一年二月),后经修改,一九六一年十二月第二次印刷 (笔者案:此系陈氏误记,应为十月第二次印刷) 。友琴志

陈友琴藏《不怕鬼的故事》第一版

此外,在封面上亦可见红笔题写的“吕叔湘读”四字。由此观之,此书正是当年陈友琴送请吕叔湘指正的底本。而吕叔湘素以超乎常人的“认真”闻名,据张中行回忆,凡是送请吕叔湘过目的书稿,哪怕只是礼节性的,他都不会马虎对之,必要从头到尾仔细审阅 (见张中行,《月旦集》,191页)。对这本颇有政治分量的书,自然也不会例外。果不其然,笔者在扉页上发现了吕叔湘就《不怕鬼的故事》一书选目所写的一段四百字批语,其中特别提到了他对所选清代三大志怪小说的看法:

关于取舍,我以为当看作此态度。首先选的该是揭穿鬼的本质或当作寓言来写的,也就是不信鬼的。其次是多少有点存疑而写得朴素的。为说而说鬼,铺张扬厉,甚至带些欣赏气味的在所不取。以此而论,清朝三大名家中,纪、袁即远在蒲留仙之上。(尽管以描绘技巧上说蒲有胜过之处。)

吕叔湘批语

具体而言,《不怕鬼的故事》一书第一版总共从蒲松龄《聊斋志异》中选入《捉妖射鬼》《妖术》与《耿去病》三篇文章,而吕氏的批评主要集中在后两篇。其中,《妖术》的内容大致是于公找卜者算命,卜者称其将为妖术所害,于公不信,卜者遂以妖术三袭之,终为于生所败。在吕叔湘看来,这属于“破鬼”而“立妖”,与辑书宗旨不符:

这里所选聊斋三篇,只《捉妖射鬼》一篇还可取。《妖术》一方面破鬼,一方面立妖,把卜者能兴妖做实了,而且形容尽致,似不足取。

颜梅华为《妖术》所作配图

而《耿去病》一篇,通常只提及其末段,即耿去病涂面以退鬼的段落(“生笑,染指砚墨自涂,灼灼然相与对视。鬼惭而去。”)但实际上,全篇大部分内容讲的是耿去病夜游故园,遇一家鬼夜饮,后对鬼女动情(“生隐蹑莲钩,女急敛足,亦无愠怒。生神志飞扬,不能自主,拍案曰:‘妇如此,南面王不易也!’”)的故事。吕叔湘认为,这一篇不仅文字冗长,且其中耿去病与鬼女调情一节文字格调低下,尤不足取:

《耿去病》选自《青凤》,所取仅在末一小段,而前面赘一大段,不仅喧宾夺主,且如“隐蹑莲钩……神志飞扬,不能自主,拍案曰,得妇如此,南面王不易也”,恶劣之至。最好只节录末数十字。

在上述对《妖术》与《耿去病》两篇的批评之外,吕叔湘亦就书中个别其他篇目提出了自己的看法:

八十七页《道士作祟自毙》与《妖术》篇同类,亦宜删。一〇四《杀鬼》交代不清,“呼叶于后”者为上文之妇人,则美少年是干什么的,岂缢鬼还须人诱之投缳?抑是在搬演故事?如后来者为上文之美少年,则作者已予否定。此篇本无甚可取,删之为是。末篇亦无可取,而“重整云鬟”、“春风满面”之类亦是恶札。

除了对选目提出自己的详尽意见,善于“咬文嚼字”的吕叔湘更是为全书注释做出了大大小小近百处修改,并特意在封面上写到——“发现注音误者不少,请再逐一核查”。鉴于吕氏对书稿的订正之处甚多,此处无法一一呈现,暂且转录两处以表明其审阅文稿之细致与知识储备之宽广。

如第五篇选自《太平广记》的《崔敏壳》,吕叔湘认为标题中的“壳”字不应用简体,而宜保留繁体“殼”:

查广记原作“殼”,此字广雅有“善也”意。人名取义,想非果皮。此字是否可不从简体?最好写作“殼”。(虽然果皮之“壳”原亦作“殼”)

如果说这种修改尚属吕叔湘之本行,那么他对选自《括异志》的《茅处士》一篇的修改,则透露出其对古代典章制度的熟稔。文中提到,刘烨的“长子库部又卒”,原注对“库部”二字解为:“兵部所属机关库部的主官的简称,管理兵器、仪仗和乘舆。这里用官名作人的代称,原来的人名省略了。”对此,吕叔湘指出:

宋朝兵部有四个司,库部是其一。司的主官是郎中。此人任库部郎中。无所谓省略,从来不说“库部某某”。

上述这般细致、专业的修改意见自然不能不引起原书编者的重视。从前文陈友琴的题记可知,1961年10月《不怕鬼的故事》第二版便参考了吕氏的修改意见。而细致比对1961年2月第一版与10月第二版则会发现,虽然吕叔湘对原书注释的绝大多数修改意见都被接受,且其批语中所提及的末篇《大胆秀才》与《道士作祟自毙》也俱被删去(另两篇被删去者为《范汝舆》与《五郎神》),但他特别批评的蒲松龄《妖术》与《耿去病》两篇却被完整保留了下来,这不免使人有些生惑。

《不怕鬼的故事》第二版 事实上,这两篇之所以绝不能删去,乃是由于最高领袖“钦点”之故。在1961年1月4日与何其芳讨论《不怕鬼的故事》一书“序言”修改时,毛泽东便特别提到了《妖术》这篇文章的“战术”意义:

除了战略上藐视,还要讲战术上重视。对具体的鬼,对一个一个的鬼,要具体分析,要讲究战术,要重视。不然,就打不败它。你们编的书上,就有这样的例子。《聊斋志异》的那篇《妖术》,如果那个于公战术上不重视,就可能被妖术谋害死了。 (见何其芳《毛泽东之歌》)

《狂生耿去病》

而《耿去病》一篇则更得毛泽东偏爱——他格外欣赏耿去病以鬼之道还治鬼身的“狂气”。早在1958年10月26日发表《再告台湾同胞书》的当天,毛泽东便特意找时任新华社社长吴冷西谈话,引用《耿去病》的故事来说明炮轰金门、震慑美国的用意所在 (见吴冷西《回忆毛主席——我亲自经历的若干重大历史事件的片段》,90页)。而在1959年4月15日的最高国务会议上,毛泽东又一次以这个故事来鼓励党政高层“不要怕鬼,你越怕鬼,你就不能活”。半个月之后,在同苏联等十一个社会主义国家代表团的谈话中,毛泽东第三次公开引用了《耿去病》的故事,并在整理成稿后特意批示江青去看相关内容,如“不能看,请林克同志读给你听”,足见其对耿去病“以鬼治鬼”的印象之深:

经验证明鬼是怕不得的。越怕鬼就越有鬼,不怕鬼就没有鬼了。有狂生夜坐的故事。有一天晚上,狂生坐在屋子里。有一个鬼站在窗外,把头伸进窗内来,很难看,把舌头伸出来,头这么大,舌伸得这么长。狂生怎么办呢?他把墨涂在脸上,涂得像鬼一样,也伸出舌头,面向鬼望着,一小时,两小时,三小时,望着鬼,后来鬼就跑了。 (“毛泽东1959年5月6日同苏联等十一个社会主义国家的代表团和驻外使节的谈话”,见《毛泽东外交文选》)

而吕叔湘在为《耿去病》一篇写下“恶劣之至”的评语时,自然不会知悉毛泽东在上述几次内部谈话中对“狂生”耿去病的赞扬。不过细细想来,或许也只有吕叔湘眼中那个对鬼女说出“南面王不易也”、“恶劣之至”的耿去病,才敢“灼灼然”与鬼对视,令毛泽东为之击节。

其实,所谓“鬼事”,从来都最深刻地与人相关。