德国三号 D1 型指挥坦克(Panzerbefehlswagen III Ausf.D1)

德国对装甲师(Panzer divisions)的使用日益增多,这意味着其开始投入大规模坦克编队,这些编队的设计目的是对敌军防线的单点发动集中攻击。一旦实现突破,这些坦克便会向敌军后方纵深推进,引发更大范围的混乱与破坏。然而,协调如此庞大数量的坦克并非易事,这需要大量的训练、丰富的经验,且最重要的是,需要一辆专用指挥车实时监督攻击行动。为满足这一需求,德国研发了 “装甲指挥车”(Panzerbefehlswagen)系列。最初,德军推出了以一号坦克(Panzer I)为基础的版本,但该版本体积过小,无法胜任指挥任务。鉴于对更大、性能更强的指挥车的需求,在二战爆发前的几年里,德国将目光投向了三号坦克(Panzer III)系列。事实证明,这种更大、更先进的设计更适合承担指挥职责。最终,1938年,德军推出了首款专用指挥型坦克 —— 三号 D1 型指挥坦克(Panzerbefehlswagen III Ausf.D1),该型号是标准三号 D 型坦克(Panzer III Ausf.D)量产型号的升级版本。

顾名思义,基于三号坦克底盘研发的三号 D1 型指挥坦克,是德国首款大型指挥坦克。与此前承担该角色、内部空间狭小的一号坦克相比,它为乘员提供了更宽敞的空间。

历史背景

在德国装甲部队发展初期,对于坦克在战斗中的最佳使用方式,各方尚未达成普遍共识。尽管人们已认识到坦克在战场上的潜力,但仍不确定应将其集中编成大规模编队,还是分散成小型分队为步兵师提供支援。当时,装甲作战仍是一个相对较新的概念,几乎没有足够依据来判断哪种战术方法更为有效。

对德国坦克部署战术产生关键影响的两位人物是奥斯卡・卢茨少将(Generalmajor Oswald Lutz)和海因茨・古德里安中校(Lieutenant Colonel Heinz Guderian)。20 世纪 30 年代初,卢茨少将被任命为第 6 摩托化部队监察局(Inspekteur der Verkehrstruppen 6,简称 In.6,)局长。当时,古德里安是他的下属。尽管卢茨军衔更高,但他认可并欣赏古德里安关于在专用装甲师内大规模部署装甲编队的热忱。两人共同努力,最终促使德国军事领导层逐渐采纳并组建此类装甲编队,为现代装甲作战奠定了基础。

当然,组建这样一个装甲师仅仅是第一步。合适的战术、充分的训练以及高效的协调,都是需要解决的诸多挑战之一。在实际战斗中,组织如此庞大的部队并确保其始终专注于既定目标,是一项艰巨的任务,绝非轻易就能完成。

为确保师级最高指挥部及时掌握前线动态,并能有效应对潜在威胁,通信至关重要。尽管信使和信号弹是可行的通信方式,但远非理想之选。在许多方面,无线电设备提供了更为优越的解决方案。然而,这类设备(尤其是为步兵团等大型编队设计的型号)通常体积庞大,运输困难。

最简单且经济的通信解决方案是使用参谋车或卡车。这种方式对步兵等其他部队而言效果尚可,但对于快速机动的坦克编队来说,却存在明显缺陷。坦克凭借履带几乎可以穿越任何地形,而卡车、轿车等轮式车辆则容易陷入困境、被甩在后面。此外,这些无装甲防护的车辆在敌军火力面前极为脆弱。若失去师级部队中这一关键通信要素,可能会给整个部队带来严重后果。

对于坦克编队而言,最佳方案是研发专用的装甲指挥车(Panzerbefehlswagen)。这类车辆配备了协调作战所需的额外无线电系统。首款大规模量产的指挥坦克是一号指挥坦克(Panzerbefehlswagen I),顾名思义,它以一号坦克的底盘为基础。该型号移除了原有的炮塔,取而代之的是一个更大的上层结构,通常配备一挺机枪。尽管这种设计在一定程度上提升了机动性和作战协调性,但车辆体积依然过小,导致内部空间拥挤,乘员难以高效工作。

德国首款大规模量产的指挥坦克是一号指挥坦克。该车型衍生出多个变种,但均采用相同的设计理念 —— 通过扩大上层结构来容纳额外的无线电设备。尽管它在一定程度上满足了需求,但最终因体积过小,未能真正发挥高效作用。

1935 年 10 月底,第 6 摩托化部队监察局(In.6)着手解决大型指挥坦克的研发问题,并最终选定三号坦克的底盘作为改装基础。为实现必要的改装,研发人员移除了主炮,以腾出更多工作空间;原三号坦克乘员中的炮手和装填手被无线电操作员取代,同时炮塔被固定住。

理论上,为加快生产速度,这些指挥坦克应与所基于的原型坦克几乎完全一致。然而,基于三号D 型坦克(Panzer III Ausf. D)底盘打造的指挥坦克版本,在多个方面与原型存在差异。

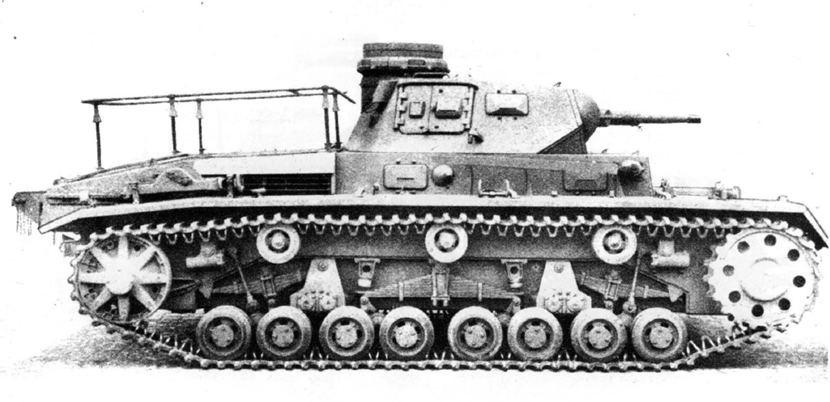

以三号坦克为基础的指挥坦克(从三号 D1 型指挥坦克开始),其内部空间比标准型号更为宽敞。这张照片中,两者在尺寸上的差异清晰可见。

名称由来

1936 年之前,这类指挥车辆通常被称为 “指挥作战车”(Führerkampfwagen)或 “大型指挥装甲车”(Grosser Befehls-Panzerkampfwagen,)。1936 年 10 月,其正式 designation(型号命名)被改为 “装甲指挥车”(Panzerbefehlswagen)。最初,首款以三号坦克为基础的指挥车被命名为 “A 型”(Ausf.A),但后来为体现其所使用的底盘源自三号 D 型坦克(Panzer III Ausf.D),型号被改为 “D1 型”(Ausf.D1)。这是唯一一种在大写字母后附带数字的型号命名方式,不过现有资料中并未明确其如此命名的原因。此外,根据具体用途(尤其是所搭载的无线电设备类型),这些指挥车还被赋予了军方编号:Sd.Kfz.266、Sd.Kfz.267 和 Sd.Kfz.268。

生产情况

总体设计最终确定后,1936 年 9 月,第 6 摩托化部队监察局(In.6)下达了30 辆三号 D1 型指挥坦克的生产订单,计划于 1937 年 10 月至 1938 年 2 月期间完成生产。该订单完成后,军方原本计划追加更多车辆的生产订单,但最终未能落实。

考虑到当时德国工业(尤其是在高效大规模生产此类车辆方面)的落后状况,生产出现严重延误并不令人意外。首辆三号 D1 型指挥坦克直到 1938 年 4月才完成生产,截至同年 10 月,也仅交付了 2 辆。1938 年底,三号 D1 型指挥坦克的总产量达到 26 辆,剩余 4 辆则在次年 3 月完成生产。

尽管对指挥车的需求迫切,但由于其基于的三号坦克旧底盘并未获得大规模生产许可,因此仅订购了 30 辆,用于在三号 E 型坦克(Panzer III Ausf.E)投入生产前临时填补空缺。在已生产的 30 辆车辆中,24 辆为 Sd.Kfz.267 型,其余 6 辆为 Sd.Kfz.268 型。这两个变种的主要区别在于车载设备的不同。

由于最新的三号 E 型坦克在生产初期出现延误,德国临时决定采用近期被否决大规模生产的三号 D 型坦克旧底盘,来制造新型指挥车。

设计特点

底盘(Chassis)

三号 D1 型指挥坦克的底盘整体布局与其他德国坦克设计一致:车体前部用于容纳传动系统,其后是乘员舱,最后是发动机。容纳传动系统和转向系统的车体前部为全封闭设计,可保护内部关键部件免受伤害。

尽管三号 D1 型指挥坦克以三号 D 型坦克为基础,但两者在车体设计上差异不大。三号 D 型坦克的车体前部下方装甲上装有两块螺栓固定的方形盖板,这些盖板是传动系统前部的检修口。然而,这种设计造成了装甲防护的薄弱点,且仅在早期三号坦克量产系列中存在。三号 D1 型指挥坦克移除了这些盖板,因为它们已不再需要。

三号 D 型坦克的传动系统防护装甲顶部设有两个分体式舱口,这些舱口既可用作检修口,也能供驾驶员和机枪手进入车内。但在三号 D1 型指挥坦克上,右侧的舱口被移除 —— 这是该特定型号独有的特征。

三号 D 型原型坦克的车体前部下方装有两个方形舱口,设计用途为维护检修,但却成为了车辆装甲的薄弱点。此外,在前置传动系统的顶部,还安装了两个分体式舱口,必要时乘员可通过这些舱口进出车辆。

三号 D1 型指挥坦克移除了这两个方形舱口。

此外,由于原因不明,三号 D1 型指挥坦克移除了右上侧的分体式舱口,目前已知仅有该型号缺失这一部件。

悬挂系统(Suspension)

三号 D1 型指挥坦克沿用了早期三号坦克那种过于复杂的八轮悬挂系统:前部两个车轮和后部两个车轮分别安装在较小的转向架上,中间四个车轮则连接到一个较大的转向架,所有车轮均采用叶片弹簧悬挂。主动轮位于前部,诱导轮位于后部,设计中还包含三个托带轮。

该型号与原型的一个细微差异在于:其主动轮齿数为 20 齿,而三号 D 型坦克的主动轮为 21 齿;后部诱导轮的设计也有所不同,且配备了宽度为 380 毫米的履带。

三号 D1 型指挥坦克采用与三号 D 型坦克相同的八轮悬挂系统。但与原型不同的是,它配备的主动轮为 20 齿(而非 21 齿),且后部诱导轮经过了改装。

发动机(Engine)

该指挥坦克沿用了迈巴赫 HL 108 TR 发动机,在转速为 2800 转 / 分钟时,输出功率可达250 马力。三号 D1 型指挥坦克战斗全重为 18.2 吨,最大行驶速度为 39 公里 / 小时。发动机与前置的SSG 76 型变速箱相匹配。尽管这款变速箱旨在取代旧型号,但实际使用中问题频发。虽然其设计本身并无根本性缺陷,但由于仓促投入生产,且操纵系统的制造质量欠佳,导致可靠性问题突出。

上层结构(Superstructure)

三号 D1 型指挥坦克保留了简洁的箱型上层结构,但进行了多项改装:移除了前部的机枪球座,将驾驶员观察口替换为更大、防护性更强的版本;部分该型号车辆还为驾驶员观察口配备了防雨板。

在发动机舱附近、车辆右侧,三号 D1 型指挥坦克额外加装了一个观察口;此外,上层结构的两侧各增加了两个手枪射击孔。

三号 D 型原型坦克的上层结构前部设有一个机枪球座,驾驶员观察口则配有一个相对较小的防护盖。

三号 D1 型指挥坦克对该区域进行了升级:将机枪球座替换为手枪射击孔,为驾驶员配备了防护性更强的观察口,部分车辆还在观察口上方加装了防雨板。

此外,三号 D1 型指挥坦克的上层结构右侧增加了一个观察口,并增设了两个手枪射击孔。

炮塔(Turret)

与三号 D 型坦克相比,三号 D1 型指挥坦克的炮塔经过了大幅改装。最显著的变化是:主炮和一挺机枪被替换为仿真模型,同时在炮塔右侧加装了一个球座式机枪。由于缺乏攻击性武器,炮塔被固定不动。

侧部观察口也进行了改进,改为观察狭缝;原先的大型整体式舱口被替换为分体式舱口;后部的方形手枪射击孔被重新设计为圆形;炮塔指挥塔上方加装了装甲盖,以保护内置框架天线(与车载无线电相连)的陶瓷绝缘体;炮塔顶部也进行了改装,以容纳通风口和信号孔,这些孔后来被一个更大的舱口取代,以便安装 9 米长的伸缩式桅杆。

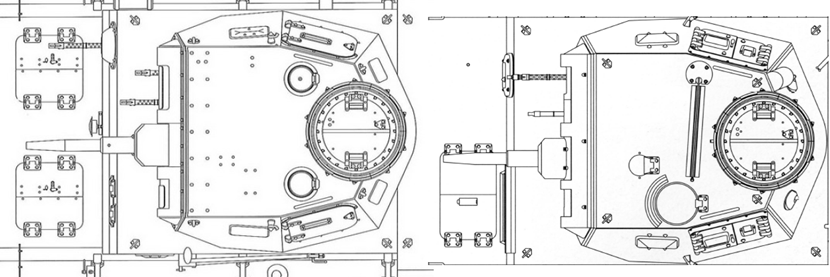

通过这张三号 D 型原型坦克(如图所示)与三号 D1 型指挥坦克的对比可清晰看出,后者采用分体式炮塔舱口,且观察口为狭缝式设计。

通过这张三号 D1 型指挥坦克的照片,可清晰对比看到上述特征。

左侧为三号 D 型原型坦克顶部,右侧为三号 D1 型指挥坦克顶部。本质上,三号 D1 型指挥坦克的炮塔顶部加装了一个更大的圆形结构,以便架设用于远程通信的 9 米长伸缩式桅杆。

武器装备(Armament)

鉴于其特定的指挥职能,三号 D1 型指挥坦克并未配备实炮。尽管外观上看似有主炮,但实际上只是一个制作精良的木质仿真模型。这种设计的核心思路是:在战场上,指挥坦克会受到其他车辆的保护,依靠友军提供防御;此外,其主要职责是协调攻击、传达命令和报告战场态势。然而,实际情况很快表明,配备一门可用的火炮是必要的。乘员们经常请求加装火炮,但这一需求在该型号上始终未得到落实。

车体前部的同轴机枪也被移除;炮塔上的机枪被替换为仿真模型,车体机枪则被手枪射击孔取代。在近距离作战中,乘员依靠三挺 9 毫米 MP 34 或 MP 40 冲锋枪自卫;此外,炮塔前部通过特制球座安装了一挺 MG 34 机枪,该机枪的俯仰角度范围为 - 10° 至 + 20°,水平射界为左右各 15°。机枪手使用 K.Z.F.2 型瞄准镜,该瞄准镜的标定射程为 200 米。MG 34 机枪的总备弹量为 2400 发。

德军认为,鉴于三号 D1 型指挥坦克及同类型车辆的特定职能,无需为其配备攻击性武器。它们所配备的少量武器,仅用于在遭遇步兵近距离攻击时进行自卫。上层结构前部原本的机枪球座被替换为手枪射击孔,37 毫米主炮也被一个制作精良的木质仿真模型取代。

装甲防护(Armor)

三号 D 型原型坦克的装甲厚度仅为14.5 毫米。这种厚度虽能对小口径穿甲弹提供一定防护,但在专用反坦克武器面前几乎毫无用处。

三号 D1 型指挥坦克在进行多项升级的同时,也强化了装甲防护:车体前部装甲厚度在 25 至 30 毫米之间,侧面和后部装甲厚度均为 30 毫米,底部装甲厚度为 15 毫米;炮塔(包括指挥塔)各侧面装甲厚度均为 30 毫米,仅顶部装甲厚度为 10 毫米。这套组合装甲足以抵御 20 毫米反坦克武器的攻击。

乘员配置(Crew)

该指挥坦克的乘员组由 5 人组成,分别是驾驶员、车长、副官和两名无线电操作员。驾驶员坐在车体左侧,其余乘员则在后方操作大型无线电设备。尽管任何乘员都可使用冲锋枪进行近距离防御,但操作 MG 34 机枪的职责主要由副官承担。车长通常坐在位于炮塔后部的指挥塔内。

无线电设备(Radio Equipment)

所有三号 D1 型指挥坦克均配备了FuSprGer 6 型指挥网无线电系统。其中,Sd.Kfz.267 型三号 D1 型指挥坦克还额外配备了用于师级通信的 FuSprGer 8 型无线电系统,该系统的语音通信有效射程可达 40 公里。

与之不同的是,Sd.Kfz.268 型三号 D1 型指挥坦克搭载了另一套设备 ——FuSprGer 7 型无线电系统,该系统专为地空通信设计,射程略远,可达 50 至 100 公里。这类指挥车主要供 “地空联络官”(Fliegerverbindungsoffizier,英文表述为 Ground-to-air liaison officer)使用,是连接德国地面部队与德国空军(Luftwaffe)的关键通信枢纽。当遇到难以攻克的目标时,三号 D1 型指挥坦克可请求空中支援,而该型号车辆则为协调这类请求提供了有效手段。

三号 D1 型指挥坦克及其他早期德国指挥坦克有一个明显的识别特征:发动机舱顶部装有大型框架天线。尽管该部件对通信至关重要,但也使车辆极易被识别,成为敌军炮手的优先打击目标。除框架天线外,这些指挥车还配备了两根可弯曲的杆状天线:一根长 1.4 米,安装在右侧;另一根更长的(2 米)则安装在上层结构的另一侧。部分车辆还额外配备了一根顶部带有星形阵列的 9米的伸缩式桅杆。但要部署这套设备,车辆必须保持静止状态。无线电设备分别储存在车体下部和炮塔内部。

与所有早期德国指挥坦克一样,这辆三号 D1 型指挥坦克的发动机舱顶部也装有大型框架天线。此外,它还配备了两根杆状天线,照片中右侧的那根已完全升起。

部分车辆还加装了一根顶部带有星形阵列、高度达 9 米的伸缩式桅杆。

编制部署

三号 D1 型指挥坦克原本计划配属给装甲师(Panzer division)内的坦克营或团级指挥机构,但有时也会配属至旅级单位。遗憾的是,由于许多德国档案文件在战争期间遗失,首批三号 D1 型指挥坦克的具体部署情况在很大程度上仍不明确。考虑到该型号产量有限,推测每个装甲师最多也仅能接收少量几辆。

作战历程

三号 D1 型指挥坦克从战争爆发之初便投入了战斗,其首次部署是在 1939 年的波兰入侵行动中。此后该型号的后续去向则略显不明:尽管基于老旧且已过时的底盘打造,但它很可能在 1940 年的西欧战役中继续服役。不过,在此之后,该型号或许便退出了前线作战任务。

除了缺乏可正常使用的炮塔和武器装备外,三号 D1 型指挥坦克面临的主要问题之一是备件获取困难。当时,三号坦克的生产已过渡到采用扭杆悬挂系统的型号,而早期型号(包括三号 D1 型的基础底盘)产量有限,导致其备件难以获取。不过,目前至少存有一张据称拍摄于东线战场的三号 D1 型指挥坦克照片,这表明部分该型号坦克可能一直服役到 1941 年或此后不久。

至少有一辆三号 D1 型指挥坦克幸存至1945 年 5 月,最终在德国某地被推进的西方盟军部队缴获。这些坦克退出前线后并未立即被拆解,因为它们仍可用于训练用途。在战争的最后阶段,随着德国军队处境愈发危急,即便这些训练用坦克无法有效对抗实力远超自身的敌军,仍被派往了前线。

三号 D1 型指挥坦克首次部署于 1939 年德国入侵波兰的行动中。照片中这辆特定的车辆在此次战役中隶属于第三装甲师(3rd Panzer Division)的指挥体系。

这辆三号 D1 型指挥坦克在 1945年战争末期被盟军缴获,其发动机舱上方的无线电天线已缺失。尽管这类老旧车辆已不适用于前线作战,但仍可用于乘员训练。

总结

三号 D1 型指挥坦克是德国为装甲师打造大型伴随指挥车辆的首次成功尝试。尽管它基于老旧坦克底盘打造且产量有限,但在后续新型号指挥坦克投入使用前,始终发挥着关键作用。得益于更大的车体尺寸,它为乘员操作无线电设备提供了宽敞得多的工作空间。然而,该车辆因缺乏有效的武器装备,在没有本单位其他坦克支援的情况下,生存能力极差。

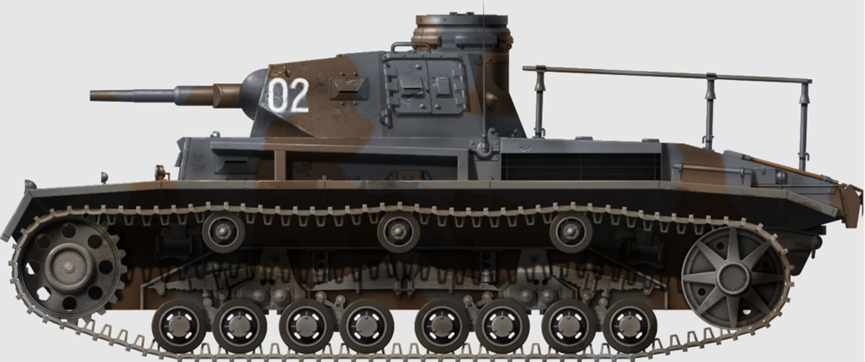

三号 D1 型指挥坦克(插画)。

三号 D1 型指挥坦克(Panzerbefehlswagen III Ausf.D1)技术参数

类别 |

具体参数 |

乘员 |

5 人(驾驶员、车长、副官、两名无线电操作员) |

战斗全重 |

18.2 吨 |

尺寸 |

长 5.9 米,宽 2.87 米,高 2.41 米 |

发动机 |

迈巴赫 HL 108 TH 型发动机,转速 2800 转 / 分钟时输出功率250 马力 |

最大速度 |

40 公里 / 小时(公路) |

武器装备 |

1 挺 7.92 毫米 MG 34 机枪 |

装甲厚度 |

10-30 毫米 |