民俗散文:关中舅家送“曲连”的由来

长安 魏渊平

关中农村民间有送“曲连”的习俗。每年农历五月下旬,用新收的麦子磨的面做成“曲连”,送给出嫁女儿生的娃娃,因为馍形状是一个大而弯曲的,像农村的贵重儿娃,脖子上的缰绳一样,用麦秸柴火烙的带花纹的烙馍,所以就叫“曲连”。十里风俗九不同,就拿我们长安来说,东塬的口音和西岸子的咬字发声都不一样,所以,我至今也搞不懂这个“曲连馍”的“曲连(qu lian)”两个字的读音是怎样来的。是“曲连”、还是“缺镰”“劝懒”,也许是“亲连”呢?

我小的时候,我的父母告诫我勤快和懒惰,特别是讲到“懒”的形象时,说过这么一个故事。相传很早以前,有个村子,有个小户人家生了一个儿子。一家人高兴的了不得,都把娃,当宝贝蛋儿似的供养着,十分的溺爱。热时怕把娃热着,冷了又怕冷咧,说的重了怕伤着,这个孩子过着“衣来伸手,饭来张口”父母伺候着的生活。所以,什么都依着娃的性子来。慢慢的却给娃养成了一个好吃懒做,连手动一下都懒得动,长到十几岁也不能生活自理的习惯。

这一年夏季,两口子收完自家的小麦后,有一天,娃的舅家求救告急,两口子要去缺少劳力的娃的舅舅家去帮忙夏收小麦,这得好几天才能回来,夏忙抢收又不能带着娃去舅家添乱。这一想起这个懒儿子离了大人咋办?想来想去,就烙了个锅盔给他留着,心想有这个锅盔,足够儿子吃好几天的了。可想起儿子实在是懒,平时吃饭也要人喂,懒得自己动手,要是他不动手取咋办?就把锅盔的中间用擀面杖戳了个窟窿,用布带绳子挂在儿子的脖子上,孩子的嘴刚好能挨着锅盔馍的边沿,这样吃起来就方便的多了。安排好这一切,两口子这才放心的出门走了。

过了几天,这两口子,从娃的舅家帮忙收卖完小麦后,回到自己的家里,却发现儿子已经饿死了。两口子感到奇怪,挂在脖子上的锅盔没有吃完,咋能饿死呢?走近一看,原来这个儿子,把挂在脖子上的靠近嘴边的锅盔馍吃了,却懒得用手拨转动一下锅盔馍,就这样把娃还是给饿死了。

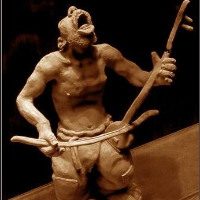

后来,舅家过意不去,总感到因为自己家夏收“缺镰”,让女儿女婿帮娘家收麦亏欠了出嫁女儿家,为了娘家收麦还把女儿的宝贝贵重娃给饿死了,所以舅家的意思是,女儿家的娃,虽然是“磨镰水”不亲,但总还是有血缘关系的亲戚,属于拐了弯,有着“曲连”关系,打断骨头连着筋的“亲连”。外孙(外甥)没了,舅家愧疚的同时,又一想,亲家把自家孙子娇生惯养下养成的懒惰是娃饿死的主因,批评劝善亲家的话又不好直说明言,于是就把自家当年夏季新收的小麦磨成面粉烙成锅盔送给亲家,并予以分享丰收的快乐和喜悦,只是这个锅盔中间的窟窿眼更大了,能让小孩像项圈一样套在脖子上,送给女儿的婆家,暗示告诫越是贵重的孩子越不能娇惯宠爱。又因为农村人觉得牲口要使唤的顺手听话,干活能舍得出力卖力,就得用脖子上的缰绳,嘴里的嚼子才能制服驯化。于是这个大锅盔圈圈儿馍,就演化做成形义上的牲口的缰绳,或者半圆的镰刀形状了,为了好看,舅奶,还有妗子就用做针线活的顶针压圈,用洗净的木梳压花,用筷子加紧,用大老碗压型……各种漂亮的图案“曲连”就这样被巧手舞弄成了。

这就是最早送“曲连”原因和由来。其用意不言自明,既是关心外孙夏收时不要受饿,又劝戒女儿的婆家不能对孩子娇生惯养。要驯化教导孩子,能帮大人干些力所能及的事情,勤快起码能自食其力。从此,就在麦收前后,舅家给出嫁女儿的娃送“曲连”寓意,家家仿效,约定成了习俗。

作者:长安区中学教师,西安市作家协会会员,西安是摄影家协会会员