历史学人

刘建辉,国际日本文化研究中心教授、副所长

传统贸易体制“广东体系”的成立与崩坏

传 统的观点认为,东亚的近代始于19世纪40年代鸦片战争的爆发,但本书将东亚近代的起点定于19世纪10年代。这是在考虑导致制度变化(此处指鸦片战争这一结果)的一系列过程(而非制度变化的本身),并将政治、经济和文化背景也纳入视野之后理应得出的结论,其理由主要有以下两点。

其一,近代资本主义,具体而言是全球性的自由贸易体制大约在19世纪10年代就已经在中国的南部,即广州十三行悄悄生发,逐步颠覆了原有的中华帝国垄断的贸易体制(广东体系),最终欧美诸国凭借武力迫使中国及整个东亚“开放”;其二,代表这一自由贸易体制的列国诸强(尤其英国和美国)的个体商人合法或非法地潜入广州,以从前的外国人商馆十三行为中心,与当地人密切合作,奋力建构出一个近代化的空间,这成为之后出现在中国各地的租界的雏形。此外,与这些商人同时到来的是基督教新教传教士,他们的先驱者罗伯特·马礼逊于1807年到达广州,后来的传教士们以他为核心,开始向中国及整个东亚地区(恒河以东)宣传基督教和西洋文化。接下来,我将简要介绍这两件事情,并试图追问它们各自的历史意义。

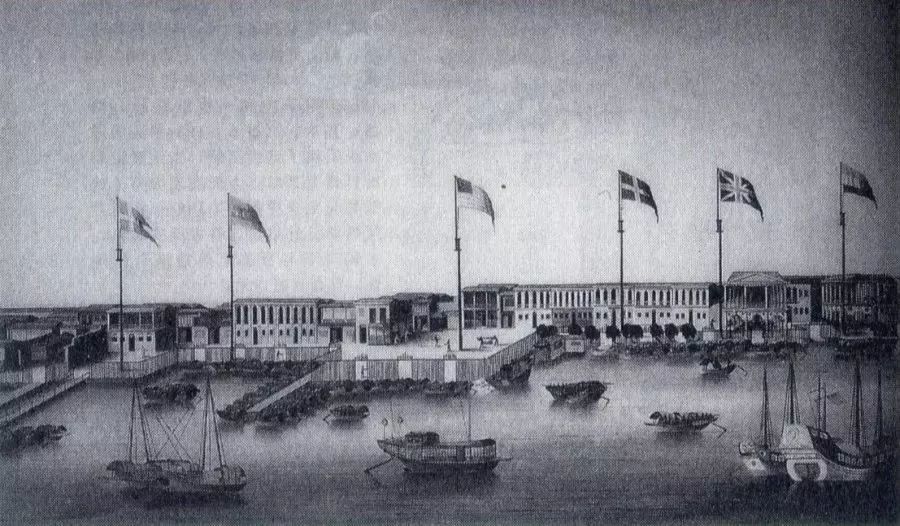

描绘广东十三行的油画

首先,要想理解近代资本主义、自由贸易体制的渗入,必须首先就传统的所谓广东体系,即帝国垄断的贸易体制加以说明。

众所周知,清王朝建立之初,以郑成功占据的台湾为首,周边区域的各种势力十分活跃,抵抗活动不断出现,因此清政府下达禁海令,即“迁海令”,暂时断绝了与海外的一切交流与贸易。而当内乱平定,台湾郑氏降服以后,康熙帝于康熙二十三年(1684)将“迁海令”变更为“展海令”,允许与海外进行交流与贸易,并在上海、宁波、厦门和广州四座城市设立海关,开始施行比较积极的对外贸易政策。虽然四海关的贸易体制存在着各种各样的问题,但仍然从康熙、雍正持续到乾隆时代,维持了大约七十余年。但在乾隆二十年(1755),随着粤(广东)海关官僚人数的膨胀,以英国商人为首的外商们被迫拿出的贿金也水涨船高,他们终于不堪忍受,一方面直接向乾隆皇帝提出抗议,一方面避开粤海关,径直北上厦门,随后到达宁波,开始在他们此前从未活动过的北方区域开展贸易活动。措手不及的乾隆皇帝担心这一行为会威胁海防并对内地造成负面影响,立刻对此加以制止,于乾隆二十二年(1757)下达敕令,规定与西洋诸国的所有贸易只允许在广州的粤海关内进行。从此以后,江(上海)海关与浙海关(实际在浙江乍浦港)主要负责与日本的贸易关系,闽海关(实际在福州港)负责琉球,粤海关负责除此之外的所有南洋及西洋诸国,所谓的“一口通商”体制由此确立。直到清政府在鸦片战争中败北,被迫于1842年开始实行“五港通商”为止,“一口通商”的体制存在了大约八十年。

所谓广东体系,是指在从粤海关成立至开始实行“五港通商”的约一百六十年间,西洋各国的东印度公司与清朝指定的对外贸易商(即十三行的商人)在广东(即广州)进行贸易的垄断性贸易体制。它的构成大致如下。

首先,各国的商船在抵达广州,准备进行交易时,必须在十三行的商人中选择一名“保商”(担保人),并在此人的管辖下开展进出口活动,比如委托保商将带来的商品出售,通过保商购入需要购买的商品,需要上缴的关税也是经由保商向“海关”交纳的。在保商之下有通事(负责进出口、关税等相关文书的制作和提交)和买办(负责财务管理、商品的确认,并照料外商旅居期间的生活)等,他们在为外商提供便利的同时也全方位地监督外商的活动。而各商船的船长或代表(被称为大班)暂居在从保商那里租来的十三行商馆(中国人称之为夷馆)中,在开展其所属公司的业务的同时,也处理个人自由买卖的商品、通过保商与海关监督进行交涉、管理部下及船员,有时候也向地方和中央官吏行贿。

但以上仅仅是十三行贸易的基本构架,在一百六十年间,由于历史时期和具体情况的不同,其运营状况也有很大差异。例如,双方能够垄断的商品的种类最初非常广泛,但最后则基本只限于茶叶和生丝。此外,双方一开始都是单独运营,但后来各自成立了负有连带责任的十三行公行和负全责的管理委员会(初期仅由当地的大班组成,后来发展成为包含英国东印度公司本部的派遣员的特选委员会)。再者,在初期的规定中,大班们在适于航行的贸易季节(九月左右至次年二月左右)开展业务时可以逗留在十三行中,但此外的时间他们必须退到澳门去,但不知从何时起,他们能够长期居住在十三行了。十三行本来只是外商暂时的租借地,后来却完全变成了外国人的商馆街。

十九世纪初期的十三行,右起依次为荷兰,英国,美国,西班牙和丹麦的国旗

粤海关设立后,最初在广州进行贸易的是荷兰人,但直到大约四十年之后的1727年,荷兰才正式在十三行设立商馆。与其相比,英国东印度公司早在1716年就已经开始大规模建设商馆,积极地推进英国-印度-广州航路的贸易了。在英国与荷兰之后,法国东印度公司于1728年、瑞典东印度公司于1732年、丹麦亚洲公司于1772年也各自设立了商馆。美国虽然是最后一个加入的国家(1786年在广州设领事),但如后文所述,美国的贸易量正与其新兴国家的上升力相呼应,很快就与英国并驾齐驱,成为支撑广州贸易的另一股主要力量。

十三行,正式的说法是叫外洋行,数量上常有增减,不一定就是十三,最多时有二十六家(1757年),最少时只有四家(1781年)。至于洋行的资格,首先必须要有雄厚的资本和资产,然后需要有实力的推荐人(官僚或已得到承认的洋行商人)进行担保,在此基础上,还要经过地方政府的审查之后才能获得认可。十三行的商人在与外商的交涉中负有全责,半是“官商”半是“外交官”,但他们上边的粤海关监督、广东巡抚甚至两广总督经常莅临考察,商人们受到内压外迫,处境也并不轻松。而且,虽然他们赚得的利润相当丰厚(根据交易商品的买入与售出价格比赚取百分之十几到百分之几十的差额,还有佣金等),但也承担着很重的压力,比如他们需要向中央和地方的公共事业捐款、由于承担连带责任而偿还破产的同业者的债务、置办朝廷贡品(主要是西洋舶来的奢侈品)以及为公益事业捐赠财物等,很多商人甚至因此而一夜之间倾家荡产。当然,即便如此,有实力的商人还是能够成为巨富,过上常人无法想象的奢侈生活。在十九世纪初期的十三行中,潘氏一族的同文行、伍氏一族的怡和行、卢氏一族的广利行、梁氏一族的天宝行等被认为是实力最强的洋行,其中怡和行的业务甚至扩展到了美国本土,涉足保险、证券和铁道建设等领域,成为当时世界上最大的资产家,名噪一时。

在十三行商店街购物的外商

以上简单介绍了十三行的贸易,即广东体系在制度上的特点与运营状况,但进入到十九世纪后,这个持续了超过一百二十年的贸易体制突然遭到来自各方面的挑战,结果不堪一击,渐趋崩坏。崩坏的缘由,在外部是由于一直转包英国东印度公司业务的港脚商人(主要在印度和广州之间从事贸易的商人团体)、新出现的个人贸易商人(最初需要获得东印度公司的认可)和新加入的美国商人等“散商”势力的抬头;在内部主要是因为转包十三行商人业务的所谓“行外商”和偷运鸦片的地方商人势力的扩大,而决定性的打击则来自于英国东印度公司在印度和广州的垄断权分别于1813年和1833年被废止这一制度上的转变。

由于大部分“散商”都不曾专门在中国开设公司,他们的整体动向颇难把握,所以这里只能先简单介绍一下在广州开设过总店或分店且活跃时间较长的几家洋行。

最开始,可能是由于资本规模较小,十三行的散商们的经营状态并不稳定,经常反复合并和撤销,然后其中的几家就像滚雪球一样,势力渐渐增大,终于发展成为能够左右整个贸易活动的大商社。

例如,由柯克斯(Cox)、比尔(Beale)和理德(Reid)三人在1782年创立的柯克斯·理德洋行(Cox,Beale &Co,最初总店在澳门,分店在广州)由于1791年柯克斯的去世而变为理德·比尔行(Reid,Beale &Co),随后1803年麦尼克(Magnic)加入,变为比尔·麦尼克洋行(Beale,Magnic &Co),1819年比尔退出,变成麦尼克洋行(Magnic&Co),1825年渣甸(Jardine,1819年来粤)入伙,1828年马地臣(Matheson,经过1819年的泰勒·马地臣洋行Taylor,Matheson &Co和1821年的伊沙瑞行Yrissari&Co)入伙,1831年麦尼克退出,终于在1832年左右发展成为著名的渣甸·马地臣行(Jardine&MathesonCo,中文名为怡和洋行)。

此外,1807年英国东印度公司的大班巴林(Baring)创立巴林洋行(Baring&Co),后来随着同为大班的莫隆奈(Moloney)和罗伯茨(Robarts)的加入,更名为巴林·莫隆奈·罗伯茨洋行(Baring,Moloney&Robarts&Co)。再后来因为东印度公司禁止大班进行个体经营,该洋行借新加入的达卫森(Davidson)之手而变为达卫森行(Davidson&Co)。1823年颠地(Dent)入伙,洋行于翌年变为颠地行(Dent&Co,中文名宝顺洋行)。

以上介绍的全是英国人,尤其是苏格兰出身的商人所经营的洋行的变迁,与其复杂的合并撤销情况相比,新加入的美国系的商人的动作就比较明晰了,有所变化的仅有一例,即1818年创立的罗素行(SamuelRussell &Co)在1824年变为旗昌洋行(Russell&Co)。而1828年成立的奥立芬洋行(Olyphant&Co,中文名同孚洋行)直到最后还保持着成立之初的体制。据说,在1832年的广州已经有大大小小六十六家洋行,而到了五年后的1837年,洋行的数量攀升到了一百五十家(虽然不一定是正确的数字)。稍稍回顾一下,在1828年的中英贸易中,英国的出口贸易额是2030万美元,其中东印度公司占了450万,余下的1580万美元全部由散商包揽(当然大半都是鸦片走私);而在中国的1810万美元的出口贸易额之中,东印度公司占850万,散商占960万,散商略占上风。以往的广东体系已经近乎瘫痪,散商即自由贸易者的时代终于来临。

与外国散商的活跃程度相比,中国的行外商毫不逊色。行外商中的小商铺原本是贩售十三行商人垄断的大宗商品(茶、生丝等)之外的杂货(陶瓷器、药材、地方特产等),它们的数量在1755年就已经达到了百家以上,一部分小商铺作为行商的业务承包者和商品提供商也十分活跃。只是,在以往的东印度公司与行商极受优待的体制下,小商铺能够经营的商品种类十分有限,长期处于极低的位置。但是,随着英美散商渐露头角,贸易量超越东印度公司,他们希望直接与中国的行外商进行自由贸易的愿望也日益增强。与此相应,小商铺的势力不断扩大,到了1807年已经至少超过了二百家。根据威廉·渣甸的说法,他来广州之时(1820年前后),他与行外商的交易量就已经高于与行商的交易量了。

因为行外商的发展威胁到了行商以及原有的贸易体系,所以清朝政府的管理和监督时常变得极其严苛,但每次行外商都能通过接受外国散商的支援和向官吏行贿等方法熬过一时的苦境。不仅如此,行外商甚至逐渐地夺取了行商的权益,使得自己也能一点点染指那些原来由行商垄断的商品,尤其是他们竟然发展到能够合法或非法地买卖当时最大的进口品鸦片以及最大的出口品茶叶和生丝的程度。此外,原先在行商手下工作的通事和买办被巨大的利益所吸引,也参与到行外商的贸易活动中。至此,延续了一百数十年的“广东体系”虽然仍在苟延残喘(直到鸦片战争后的1842年,十三行被解散,“广东体系”彻底终结),但已经名存实亡了。

渗入的“近代”:作为据点的广州十三行及其周边

如上所述,在十九世纪初的广州十三行,已经存在颇具“近代”性、比较自由的贸易体制,以及支撑这一体制的很多外国散商和行外商。正是因为他们或公或密的活动,一个类似于后来各通商港口的租界的空间开始在十三行及其周边渐渐形成。例如,在商品交易时需要兑换外币和纹银等,很多银铺都经营此项业务,而其中一些被称为“大窑口”的银铺甚至向停泊在珠江河口附近洋面上的非法商船发行交货的传票,这样的银铺有三十余家,林立于河岸之上,俨然形成了小规模的“银行街”。顺带提一下,虽然缺乏明确的证据,但据说后世的“银行”一词就是起源于十三行一带。

前文略微提到了所谓十三行的“近代性”,这种“近代性”之所以能够得以成立,一方面是由于商业活动、中外个人贸易商社、“银行”和中介人(通事、买办、批发商)等人与物的“装置”发挥了重要的作用;而与此同等重要的是同时期陆续来华的基督教新教传教士们的活动,特别是他们与之前的天主教不同,选择以书籍传道、医疗传道等口号而开拓出版、教育、医疗等事业,这是文化上的“装置”。接下来,我想以他们的先驱者罗伯特·马礼逊为例,简单地追溯他们在广州一带的足迹和构建的传教网络。

罗伯特·马礼逊于1782年出生于苏格兰北部,先后从当地的神学院和伦敦的传教士学院毕业后,他获得海外传教所必需的牧师资格,并受伦敦传教会——海外传教教会(差会)之一——的派遣,取道美国(因为东印度公司拒绝让其搭乘直航的船只),于1807年他25岁的时候到达广州。但是,当时的广州当局对于基督教传教活动正实行严厉的监管,马礼逊虽然想方设法留在了十三行,但传教活动基本无法进行,只得每日勤奋学习中文。一年半之后,马礼逊时来运转,他不仅同在澳门结识的英国女性玛丽·摩顿喜结连理,而且在岳父(东印度公司的理事)的推荐下成为英国东印度公司的正式雇员,担任中文翻译。后来,他因故暂时被东印度公司免职,但最终还是顺利地保住了职位,而直到1834年去世为止,他一直在孜孜不倦地推进他的“本业”,即传教活动。

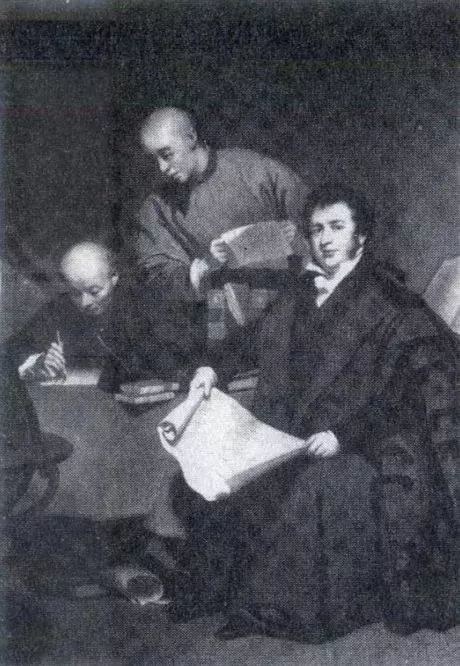

在广州,马礼逊最初从事的活动是《圣经》的翻译与《华英字典》的编纂,这是他来华前就已经计划好的。最终,凭借他本人不懈的努力、中国助手葛先生(Koseen-sang,负责古籍的购买、翻译的订正和草稿的校正等)和蔡轩(Low-Heen,负责书籍、资料的誊写和木版底稿的制作等)等人的协助以及东印度公司的大班和职员们的支持(帮助设置小型图书馆、收集与中国相关的图书和资料、予以资金上的援助、提供印刷机、派遣印刷工等),马礼逊于1813年率先完成了《圣经·新约》的汉译(虽然《圣经》的翻译和字典的编纂几乎同时进行),接着又于1815年出版了三卷本《华英·英华字典》(1822年全部完成)中的第一卷,它们分别在澳门以木版印刷和出版。

埋头于翻译工作的马礼逊和他的中国助手

其间为了进一步推进传教事业,马礼逊多次向伦敦会要求增派会员来广州。他的要求终于得到了回应,1813年,威廉·米怜偕夫人到达广州。但是,米怜不像马礼逊那样有明确的职业身份,要想在广州安定下来十分困难。经过种种的摸索和实地调查,米怜夫妇最终还是在1815年转移到了华侨众多的马六甲,在那里建立了传教的基地,支援广州的传教活动。

在马六甲,米怜运用从马礼逊那里学来的中文,首先与同来马六甲的中国印刷工人梁发(后来入教,成为中国最早的牧师)建立了印刷所,发行了中国第一份传教杂志《察世俗每月统记传》(1815年创刊)。从1815年到米怜病逝的1822年,在这七年间,米怜充分利用这份杂志,一边传播教义,一边不断向中国人介绍西洋世界的情况和知识。米怜在制作杂志的同时,还帮助马礼逊翻译了《旧约》的一部分,对于《旧约》汉译的完成与出版做出了极大的贡献。他还在马礼逊的指示和支持下与殖民地当局交涉,筹集资金,最终于1818年创立了兼及传教、出版和教育的综合性宗教设施——英华书院。书院成立后,在仅有八名印刷工的情况下刊发了《察世俗每月统记传》和《印中搜讯》(英文,以在印度和中国传教为目的的季刊)两本杂志。书院后来不仅发行了数量众多的传教出版物,而且对于当地华侨的教育也不遗余力。直到1843年搬至香港,书院一直作为广州的后方据点而发挥着重要的作用。

稍稍回顾一下,米怜在转移到马六甲之初,预计到他们对于布道印刷品的需求会非常大,所以他和马礼逊再三请求增派人手,而伦敦会终于在1817年派遣麦都思来到马六甲,担任米怜的助手和印刷技师。在到达之后的两年左右内,麦都思帮助管理印刷所并编辑《察世俗每月统记传》。后来由于扩大业务的需要,麦都思听从马礼逊等人的指示,在1819年到达巴达维亚,建立起伦敦会在南洋的又一个传教据点。

在巴达维亚,麦都思创办了《特选撮要每月纪传》(1823年创刊,1826年终刊),这是继《察世俗每月统记传》而出版的第二份中文传教杂志。在编辑杂志的同时,他还充分发挥自己的技术,使用雕版和石版印刷刊行了大概三十种中文传教书籍。随后,由于马礼逊于1834年病逝,广州没有伦敦会传教士,麦都思于1835年来到广州。

马礼逊病逝后,东印度公司新雇用的中文翻译是德国传教士郭实腊。出身于普鲁士的郭实腊从荷兰的神学院毕业后,受荷兰传道会的派遣,在1827年到达巴达维亚并与麦都思相遇。郭实腊本来是想向巴达维亚的土著人传教的,但受到麦都思的影响,他开始更加热心于向中国人传教,甚至想去中国本土传教。从1831年起,他分别搭乘中国商船、东印度公司的考察船和渣甸的鸦片走私船,三次沿中国海岸北上,探寻直接向中国人传教的可能性,随后,他在广州定居并被东印度公司雇用。

在广州设立活动据点之后,郭实腊立刻在十三行创办中文杂志《东西洋考每月统记传》(1833年),在登载宗教内容的同时,也介绍西洋的历史与地理以及部分政治法律知识,刊载广州当地的新闻和贸易状况等。这份最多曾发行千部的杂志是中国本土刊行的第一份“近代”杂志,被以林则徐为首的众多中国知识分子所征引,对于时人了解外国情况而言具有十分重大的先驱性意义。此外,热心教育事业的郭实腊还鼓励住在澳门的夫人创立女学堂(1834年),学堂的人数虽然不多,但毕竟开始了对女童的教育。再者,他在东印度公司撤出广州后,于1835年成为英国贸易监督的首席翻译,并于1837年卷入了马礼逊号(为了纪念马礼逊而命名的、美国奥立芬公司所有的帆船)事件——郭实腊与后边将会提到的卫三畏、伯驾等以返还日本的漂流民为借口航行至江户、鹿儿岛,结果被炮击而还。

在广州,郭实腊的《东西洋考每月统记传》持续发行到1836年(之后转移到新加坡,又维持了两年)。经过一段空白期后,麦都思主编的新的中文杂志《各国消息》(1838年)出版了,这份石版印刷的月刊杂志与之前的一系列杂志都有所不同,它的宗教色彩被刻意地抑制,大多数文章是介绍西洋的情况和广州当地商业信息的,这与后来的《遐迩贯珍》(1853年在香港创刊)和《六合丛谈》(1857年在上海创刊)确有相同之处,显示出麦都思主导下的传教活动在方法上的一种变化。

《东西洋考每月统记传》封面及内文的“序”

马礼逊在广州开始活动后,不仅向伦敦会,有时也向美国的各教会(尤其是公理会)发出号召,希望他们向中国派遣传教人员。美国公理会因此于1830年将裨治文派到广州,准备开启美国人在中国的传教之路。抵达十三行的裨治文受到马礼逊的热情欢迎,在此后的十七年间(直至他在1847年转移到上海),他不负马礼逊的期望,热情地推进各项事业。

裨治文在广州倾注心血最多的工作,无疑是编辑由马礼逊提案而很早就创刊的英文杂志《中国丛报》(1830~1851)。这份刊行了二十一年的杂志不单向世界各国大量介绍中国的历史和文化,而且还不断摆开论阵,显示出对于闭关锁国的清王朝的强硬姿态。

除了编辑《中国丛报》之外,裨治文还与马礼逊合作开展了诸多活动,并在马礼逊去世后成为这些活动的核心人物,例如建立“在华基督教协会”(1830年)、“在华实用知识传播会”(1834年)、“马礼逊教育会”(1836年)和“中国医务传道会”(1838年),提倡出版《圣经》等西洋书籍,创立马礼逊学堂(澳门,1839年)等。实际上,也正是因为裨治文的请求,公理会才在1834年派遣具有医生和传教士双重身份的伯驾来华。1835年,伯驾在十三行开设眼科诊疗所,这是在中国本土创立的最初的西洋医院,后来经过鸦片战争,在1859年发展成为博济医院。十九世纪末,年轻时的孙文曾在它的附属医学院学习,也曾在这所医院行医。这所医院一直存在到今天,现在是中山医科大学的一部分。

裨治文与郭实腊一样,也十分热心于教育,很早就在自己家中开设小型私塾,培养以梁发的儿子梁进德为首的五六名儿童。他将梁进德培养成为鸦片战争中中方负责对外交涉的翻译,而那时的英方翻译正是马礼逊的儿子马儒翰,这不得不让人感叹历史的因缘。

正如同伦敦会为了帮助米怜而将印刷技师麦都思派遣到马六甲,美国公理会为了更好地推进《中国丛报》的印刷和刊行工作,在1833年派遣印刷工卫三畏来华以帮助裨治文。卫三畏在他到达十三行的第二年,就在美国商馆后边建成“公理会广州印刷所”,忙于《中国丛报》以及各类书籍和小册子的印刷。随后,印刷所为了利用东印度公司的中文活字并躲避广州当局的取缔,在1835年搬到澳门,使得大量印刷中文相关的书籍成为可能。之后,卫三畏也一边在印刷所工作一边参与传教活动,不久就成为公理会承认的传教士了。他随后一直从事《中国丛报》的编辑工作,直到这份杂志停刊(1851年),但使他声名鹊起的事件无疑是他曾作为佩里舰队的汉文翻译而于1853年和1854年两次抵达日本。只是后来他完全脱离公理会,加入了美国驻中国使节团,晚年又成为耶鲁大学杰出的中国文学教授。

十三行商馆街从粤海关成立之初起就一直坐落在广州郊外西南方的珠江的江岸一角,东西约三百一十五米,南北约一百七十米,总面积约五万一千多平方米。三条南北向的街道(同文街、靖远街、新荳栏街)贯穿其中,熙熙攘攘的十三座洋行商馆则夹在三街之间。按照广州当局的规定,这里只是贸易季节的临时交易场,即便是商人也不可以在此长期逗留。但事实上,在19世纪30年代,商馆内长期居住着三百名外国人和八百名相关的中国人(通事、买办、雇工和看守等)。值得一提的是,据说当时长崎的出岛的面积为一万三千平方米,大概是十三行的三倍,而常住的荷兰人却只有九到十三人左右。

十三行商馆内的晚餐会的场景

在这个绝不能算大的空间内,半公开地存在着秘密“银行”、出版所、私塾、医院、微型图书馆(约一万册的藏书)、舞厅(英国馆)和教会等设施,周围还有制作出口绘画品的画室(约三十间)和行商会馆,以及用来与当地知识分子进行交流的文澜书院等,这些场所呈现出的“近代性”远远地超越了制度上的限制。另外,这里通行的语言是所谓“广东英语”,这种将英语单词排列成中文语序的语言被人称为“鬼话”,在约两百年的东西方贸易中发挥了重要作用。

根据鸦片战争后签订的《南京条约》(1842年),广州十三行制度被正式废止,所谓“五口通商”的时代到来,而曾活跃在广州的十三行商人和买办、外国个体商人及传教士等也纷纷离开,先是去了上海和香港,二十年后又进一步向长崎和横滨挺进。他们在上海的活动后文会有介绍,我在这里只想先说一点,即他们在广州打造的各种各样的近代“装置”后来成为强大的力量,或显或隐地左右了整个东亚的未来。例如,怡和洋行在十九世纪四十年代转移到香港和上海,在两地积极开展近代性质的商业活动,到了五十年代则利用日本开国的机会迅速在长崎开设代理店(ThomasBlakeGlover) 【苏格兰商人,于1859年从上海到长崎,最开始为怡和洋行工作,后来成立了自己的公司,他在长崎的住宅是日本最早的洋房。译者注,下同】 ,又在横滨居留地中最好的地段开设分店,并向萨摩和长州两藩大量输出武器,而且还向准备秘密出国的长州藩留学生伊藤博文、井上馨等提供帮助。再者,本来是行外商出身、在19世纪30年代突然变身为著名行商的吴健彰,在鸦片战争后进军上海,不仅成为巨富,财力甚至超过上海的地方长官(苏松太道),而且颇为着力于租界制度的完善和租界的扩张。