八月的暴雨,犹如待在瀑布旁边,轰鸣得忘记还有傍晚的云与山色。

自己的上篇有关日本原爆电影的文字发后收到一句:“日本提反战?先应该反省自己的侵略罪行再说吧”,我也不由参加了讨论。毕竟北京动物园的两家之战,都引发了动物们好战模仿。

多年前的八月曾带上幼儿园的儿子回国,他每晚看电视,回日本后,有次从车窗里见到自由出行的自卫队员,一句“鬼子”脱口而出……

八月的日本,常能读到有关战争回忆与不战的誓言的报道,今年的天皇讲演里提到“对战争的深刻反省”。

只是牢记历史一定要用憎恨的方式吗?牢记历史一定要漠视发自广岛反核的和平声音吗?原来以为核武器是广岛长崎与北朝鲜的问题,与自己很远,只是为何印度人访日一定要去中学课本提到的广岛?31岁的革命家切·格瓦拉在1959年7月带商务团访日时,特地改变行程去了广岛,后来其儿女也去献花,古巴的中学课本现在也记载着原爆史实;1982年的纽约有过100万人的的反核运动,多伦多的和平之园留下教皇的祈祷与伊丽莎白女王的脚步;奥巴马一家在广岛留下纸鹤,2017年,几个年轻人组成的ICAN的国际废除核武器运动,因“提请各方注意使用任何核武器后造成的灾难性人道主义后果,以及为实现禁止这些武器的条约造出的突破性努力”而获颁诺贝尔和平奖。他们面对人类的未来呼吁禁核,与日本民间拍摄的原爆影片,能说是掩饰战争的罪恶吗?

这个信息茧房的时代,如果认知读解的视角与表述方式存在极大差异,谁也不用“故意装睡”,谁也很难“叫醒”谁……其实我也一直关注日本当年为何反战人士未能阻止军部,一个国家体制,今后如何避免战争?

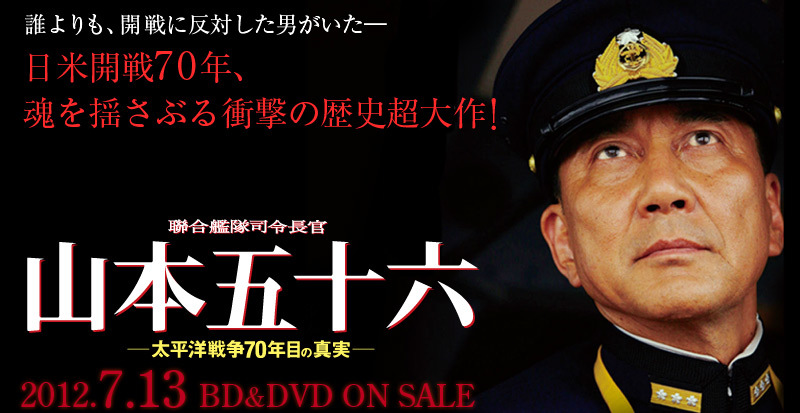

电影《山本五十六》,大学读过的阿川弘之小说里的家外女性关系被剔除,但多角度地描述了当时日本为何走入战争,226事件对日本陆军之暴力体制影响之深,“报道报国”的媒体的实质,希特勒书中写的有关日本的恶语评论,被从日译本里删掉……诸多因素造成民众的狂热的大背景下,身为海军保持客观分析的避战派山本五十六,受命不得不策划珍珠湾,他的武士美学,比如军人的使命只是保家卫国,追求和谈,不宣而战会荒废日本海军之名,要部下不攻击民间人士等,只能成为理想的远方。

8月15日要看的是原田真人导演的《日本最长的一天》,226事件带给当时日本陆军的精神阴影,成为穿插全片的悬念,为了自己胸中所谓保皇为国的正义,皇居也要控制,天皇有关停战讲话录音也要收缴……

15号还未走远,阿富汗的混乱又把中东局势、世界冲击得晕头转向。美国空军撤军仓皇中的失误与人道,让我联想到一部根据真实故事美国作家原创改编的电影《太平洋的奇跡》。

塞班岛的日美在决战前夕,日军所有将领在部下前自刎以示“玉碎”的决心,这让不同频道的美军实在不解,而被国家用恐怖洗过脑深信美军会把人拷问死的日本百姓,大多选择投崖自尽;主人公大场荣大尉,原本也要“杀一个敌人是一个,最后一死”,后来带着仅剩的47位士兵与200多人的民间人,辗转山中到12月正式投降,挽救了战友与民间人的生命,被他带得团团转的45,000人的美军也敬称他为狐狸,而他丝毫没有忘记自己在战争中夺去的生命。电影由日美两导演执机,日美思维频道开始交汇的第一个十字路口,是日军发现日本婴儿,带走又不便四处逃串打游击,于是插了小白旗,后来的美军也不负委托……

人们提到阿富汗自古是东西文明的十足路口,公元前热衷以武力解决问题的亚历山大大帝,在城市里留下自己的命名,而阿富汗现在何尝不也是各种价值观错综交界。死于阿富汗的日本医生中村哲的基督精神,以德报怨;加拿大的坚定不移,伟大的邻国的冷静,阿富汗的市民战战兢兢地等待或放弃某班的诺言实现;利益至上主义?……

日本出版文化界的友人岛崎先生,曾这样评论:“日本的民主化,解体财阀与土地改革,未能靠自力实现,需要付出了300多万人的牺牲,于是才有现在。”麦克阿瑟走时,有20万市民街头依依欢送。

偶尔看到日本富士电视台前阿富汗支局记者森安丰一的2019年文字,年轻的塔利班士兵突然闯入记者的帐篷,紧张过去,士兵说“日本打败过俄罗斯,虽然败给美国,但从废墟复兴的经济能威胁美国。令我们尊敬,……怎么样,和塔里班一起打倒美国吧,以塔利班的精神与日本的技术,可以的,怎么样……”

面对全副武装的对方,日本记者只回答了一句“日本的宪法规定,放弃战争。”

也许理想有点像日本煮鱼用的调料味醂,在有着好战的破坏本能的现实里,一不留意就会焦锅?……但理想与现实总是存在距离,一切总有前因后果,都要付出代价。