本文是“燃烧的岛群”第1020篇原创文章,作者:阿登的苦林。

全文共5271字,配图8幅,阅读需要15分钟,2023年4月2日首发。

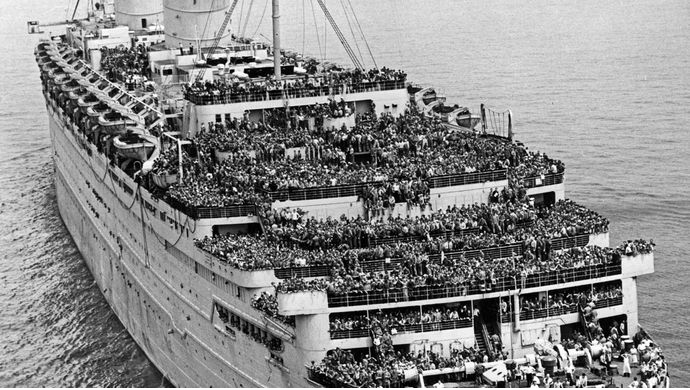

二战期间,对孤悬海外的美国来说,要想赢得战争,就需要把兵员、物资、装备等运到各个战区,而且运得越快、越多,战争结束得就越早,付出的代价也越少。以当时世界上最大的两艘远洋豪华邮轮“伊丽莎白女王”号和“玛丽女王”号为例,每艘船都能装载约1.5万人并把他们运到欧洲,而且一个月之内可以在大西洋两岸往返多次。

相比之下,名气和吨位都次一些的邮轮“阿基坦”号、“毛里塔尼亚”号、“新阿姆斯特丹”号、“西点”号(之前被命名为“拉法耶特”号)和“法兰西岛”号的运力在5000至1万人之间,而且同样可以在一个月之内多次往返大西洋两岸。事实上,在二战期间发出的175次远洋豪华邮轮航班中,这几艘船把将近100万人从北美运到了欧洲,而且相对于德军潜艇而言,这些豪华邮轮的航渡速度绝对堪称“高速”。

图1.船上“人满为患”的大型远洋豪华邮轮“伊丽莎白女王”号

随着美国武装力量的规模从1940年开始膨胀,需要运往北美以外地区的全副武装的士兵、水兵、空勤人员和海军陆战队员的数量也在成几何级数增加。对这数以百万计的“游客”们来说,需要的运力是空前的和前所未有的。二战期间在海外服役的美国军人数目从下面的表格中便可窥见一斑。

图2.二战期间海外服役的美国军人数目

需要指出的是,二战期间,隶属于陆军的美国陆军航空队兵力最多时有240万,占美国军队总人数的20%,如果将这支“空军”从陆军中“剔除”的话,那么1945年美国陆军人数占美军全军的比例(此时的美国陆军包括陆军地面部队和陆军勤务部队两部分,这两部分同样也为陆军航空队提供支援)将降至48%。美国海军规模的膨胀不像陆军那么迅速,因为海军需要先造船。1940年,美国海军启动了一项庞大的造舰计划,到1943至1944年间,大批计划中的舰艇建成下水并做好了准备等待舰员进驻,而陆军的飞机和坦克则能够以快得多的速度被制造出来。

图3.建造中的“埃塞克斯”级航空母舰。作为二战美国海军航母特混舰队的绝对主力和拥有最高建造优先权的军舰,其首舰依旧要等到战争爆发一年后的1942年12月才入役

战争期间,报名参加美国武装力量的男女总人数约为1641万,其中约1130万人报名参加陆军,420万人报名参加海军,67万人报名参加海军陆战队,24万人报名参加海岸警卫队。平均每个人在部队中服现役的时间是33个月;相比之下,平均每个人在海外服役的时间约为16.2个月。纵观整场战争,随着时间的推移,美军的兵员总数一直是在增加的,海外服役人员的数目也是在不断增加的,因此对运力的需求也越来越大。

装船的学问

“运人”只是运输一整支军队的工作的一部分。有了人之后,要想把这些手无寸铁的男男女女打造成一支有战斗力的军队,就必须把他们武装起来,而且不只是要给他们配齐单兵武器。为了有效地对阵武装到牙齿的敌人,还需要为他们配备坦克、飞机、大炮,以及让这些战争机器运转起来的燃油、备用零部件、弹药等物资,否则这些武器装备依旧是一堆废铁。

平均而言,每把一个人(无论男女)运到海外,美国就会同时运送总重量达12吨的武器、装备和补给物资。另外,当这个人被运到海外战场之后,平均每个月还需要向他/她提供总重量高达1吨的给养、被服、药品、弹药、备件、杂物和邮件。

图4.太平洋战场上,挤在运输船船舱里的美军士兵,这也是二战期间美军运兵船上士兵卧铺的典型形象

当然了,单纯把这些人和东西运到海外也是没法打赢战争的,真正需要和重要的是把成建制的部队(特别是师)运到海外。以下面的表格为例,所列举的是估算后得出的要将配齐了所需的全部武器和三个基数的弹药(可供所有武器整整消耗三天的弹药量)后的不同部队运到海外需要多少吨位的船舶。1942年和1943年两栏的数据包含了维持部队运转60天所需要的物资量(估计值),包括汽油、柴油和润滑油等;1945年的数据是维持部队运转30天所需要的物资的量(估计值)。

图5.二战期间不同部队单位海运时所需的船舶吨位(单位:万吨)

注意,1942年时的美军步兵师约有1.55万名官兵和2100台机动车辆;1943年时的美军步兵师约有1.425万名官兵和2000台机动车辆;1945年时的美军步兵师约有1.4万名官兵和2100台机动车辆。1942年时的美军装甲师(即所谓的“重型”装甲师)拥有接近1.5万名官兵和400辆坦克,以及2600多辆(门)其他机动车辆或轮式牵引火炮;与之相对,1944年时由“团级战斗群”组成的美军装甲师拥有约1.2万名官兵和仅仅265辆坦克,以及约2400多辆(门)其他机动车辆或轮式牵引火炮,因此从1943到1945年,美军装甲师对航运吨位的需求有了较为显著的下降。一个与步兵团同级别的“团级战斗群”的实力大概相当于三分之一个步兵师,这种类型的部队是用来执行独立任务的。

图6.“自由轮”模型作品,可见甲板上的M4“谢尔曼”式坦克

在海运时,不同类型的部队单位对航运吨位的需求是不同的,具体取决于这支部队装船的方式,即他们采用的是集装箱装载、普通装载还是战斗装载。

(1)集装箱装载。集装箱装载是最经济的海运装船方式,可以最大限度地利用船舶的运力。进行集装箱装载时,车轮会被从车辆和火炮上拆卸下来,而且一切能够拆解的装备(比如轻型观测飞机)都会被拆解,然后以拆解状态打包放入集装箱,这是为了进行优化配载以合理利用空间(拆解后的武器装备可以节省相当大的集装箱空间)。为了进一步节约空间并实现对船舶内部空间的最大化利用,同时增加船舶的稳定性,美军在装船时一般会将最重的物资放在船舱底部。在准备发起诺曼底登陆战役期间,对那些准备乘船前往英国的美军部队而言,集装箱装载就是最常用的装载方式之一。

(2)普通装载。普通装载意味着车辆和火炮在存放时不需要将其车轮卸下。除此之外,需采取其他一切可能的措施以实现对船舱内部空间的最大化利用,同时使船舶保持最大的稳定性。因此,最重的物资还是会被放在船舱底部。

(3)战斗装载。在军事海运中,战斗装载是最不经济的装载方式。这种装载方式意味着在船上堆放武器装备时,在可能的基础上,要让所有的武器装备都处于最大限度的随时可用的状态,而不是对航运能力实现最大化的利用。例如,在战斗装载时,弹药(这是一种相当沉重的物资)会被存放在船舱的顶部而非底部,以方便士兵们取用。另外,进行战斗装载的船舶通常需要对其客舱、货舱及装载设备进行相当大的改装,这又会进一步降低船舶的运载能力。

再回到上面的表格中。需要说明的是,表格中的数据都是些约数,因为不同的情况需要对货物进行不同的排列布置。例如,对一个准备发起一场两栖登陆作战的师而言,其所使用的航运吨位很容易就会超过表格中的数字;而对一个正在从船上往“桑葚”(盟军在诺曼底滩头修建的人工港)上卸载、预期在一两天之内就会投入战斗的师而言,其所使用的航运吨位也许就会非常接近表格中所列的数字。

由于在1945年并没有装甲师采用过“战斗装载”的方式进行海运,因此上表中未给出这方面的数据,但估计实际数字可能会是“普通装载”的两倍。另外,对战斗装载而言,很重要的一点是美军在1942年8月的瓜岛登陆战役期间发现了物资装载应采用何种顺序(即最先卸下的是最重要的物资):在瓜岛,美军的船舶在卸空货舱之前就被迫撤走了,因为美军的重巡洋舰在萨沃岛海战中损失惨重,这让美军指挥官认为船队正面临着日本海军的威胁。大量物资随这些处于半空状态的运输船驶离了战场,不过没有卸下的那些物资都不是最重要的。

卸船的“规矩”

装船运输的事千头万绪,好不容易提心吊胆地完成了航渡到达目的地后,卸船的事依旧是各种麻烦。以1942年西南太平洋战区那段最黑暗的日子为例,澳大利亚的码头装卸工人经常拒绝更改他们的工会条款来为战争多出一把力。即便在日军表露出即将进攻澳大利亚本土的迹象时也是如此。

1942年,美、澳两军正在新几内亚北部与日军进行殊死的战斗。由于当时其国内缺乏完善的铁路和公路系统,因此澳大利亚极其依赖沿澳洲海岸线进行的海上运输。然而,澳大利亚政府却无力废除码头装卸工人所坚决维护的工会条款,因为自1939年以来,厌战情绪在澳大利亚民间变得愈发严重。别的不说,这些工会条款甚至允许工人们在下雨的时候拒绝工作!由于在周末工作可以拿到两倍甚至三倍的薪水,因此许多码头装卸工人选择只在周末上班,这样他们只需上两天班就能拿到一个星期的薪水了。

图8.达尔文港,太平洋战争中美军在澳大利亚的重要海军基地

许多时候,驻澳大利亚的美军官兵不得不亲自投身到从船上往下卸货的工作中,而且他们发现,一般而言,军队卸货的速度比那些澳大利亚码头装卸工人快两到三倍。此外,每当亟需那些工人出力的时候,这些澳大利亚装卸工人却常常不见了踪影,这种旷工情况发生的概率有时会接近两成!然而,当美军试图让装卸过程实现自动化时(引入更多的起重机和叉车),这些澳大利亚的本地工人却先是威胁,然后上演了一幕幕罢工的闹剧。直到1943年和1944年航运业务转移到在新几内亚和菲律宾的港口进行之后,美军才算是彻底摆脱了这类问题的困扰。