上个月给某杂志写的稿。

2020年3月18日,《花花公子》发了封公开信:他们决定“更新自己的优势与业务”。这个说法很是委婉,说直白点:

他们自1953年底至今六十多年、上面登着暴露女郎的纸质杂志,停了。

公开信还煽情说,《花花公子》“对许多人意味着许多事”,是品牌,是生活方式,是俱乐部。

话说,《花花公子》的拥趸,一向爱念叨这本杂志颇有品味。毕竟,海明威、博尔赫斯、纳博科夫、厄普代克们,都给它写过稿。杂志的专访也够酷:吉米·卡特、卡斯特罗、罗素、萨特、阿里、霍金,等等等等。的确很棒。

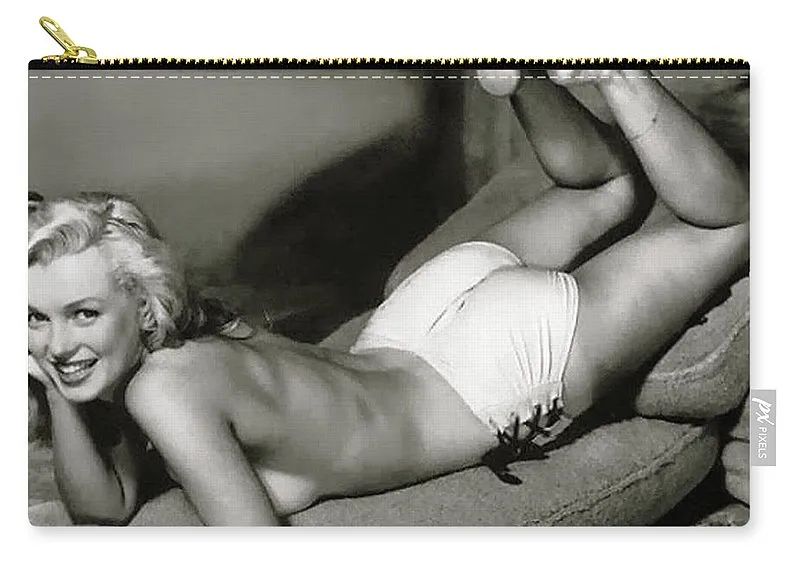

当然,对大多数人——尤其是只闻其名未读其书的普通人——而言,那就是logo上展示的兔女郎,以及,里头著名的裸女:玛丽莲·梦露、莱纳·瑟德贝里。

这得从美国当时的境况说起。

几年前在《有些鸟是关不住的》里头写过,美国情色的发展史。

1920年代,情色电影这事儿在美国已经流行。“男观众午夜专场”是街知巷闻的暗语,大家偷偷摸摸在半夜摸进俱乐部看电影。那时节,这一切还是秘而不宣的擦边球。公众范围内,好莱坞的电影纯真无瑕,连过长的接吻镜头都要回避。

毕竟20世纪上半叶,美国若干州还在查禁詹姆斯·乔伊斯和DH劳伦斯的某几本小说,理由仅仅是“书里只要有一页涉及情色描写,整本书都要被禁”。

1958年,前美军飞行员、时任律师的查尔斯·基廷成立了“全国高雅文学市民组织”,呼吁大众抵制情色入侵,甚至夸张到说,这是前苏的阴谋。他四处游说,试图成立一个针对色情的国家委员会。

1967年,国会授权成立了“色情淫秽调查委员会”,企图给情色业当头一棒。

转机到来的时刻:1968年,亚伯·福塔斯升任美国最高法院大法官。到1970年,调查委员会发布报告,结论是:

虽然基廷反复重申“凡触及情色就是邪恶”,但是,没有足够论据,支撑“情色出版物会导致犯罪”。

以此为基础,自此而后,美国的成年人,有阅读、购买、观看他们所要的情色产品的自由,其他人无权干涉。

即,美国人也是到1970年,才能开始看情色作品的。

哦对了:

这位亚伯·福斯塔法官,就是《花花公子》创刊人休·霍夫纳的私人律师。

所以,在《花花公子》1953年创刊,到美国情色产品开禁的1970年,这是《花花公子》的微妙时光。

我们当然可以说,这本杂志里有顶尖作者的作品,有大人物的访谈,但那反而是花边,是配饰。

买这本杂志的人,最后有多少敢说下面这句话?

——“我就是为了看海明威看博尔赫斯,才不看中间的姑娘呢!”

这大概也是《花花公子》先锋的、反其道而行之的所在:

——当时的其他杂志,是在正经活儿里,掺杂点擦边球的段落。好比正经人学说荤段子。

——《花花公子》则是把裸露照当做主打,掺杂其他正经的段落:好比让艳星给你表演个小提琴。

哪一种更招人,一望而知。

至于《花花公子》自诩的“品牌、俱乐部、生活方式”,其实可以这么分析:

如果您了解那代美国男人的俱乐部,大概明白,许多大老爷们,会有自己的一个私人圈子。

理想中,他们在那里抽雪茄喝酒,谈论让自己觉得自己身份颇高的事:政治、体育、发财的方式,当然还有女人。

《花花公子》是那种很适合放在类似地方的杂志。

当然非常政治不正确,但我们知道:绝大多数标榜生活方式的奢侈品,都很政治不正确。

这是他们做生意的方式。

为什么这本杂志会慢慢下去呢?

一个事实:《花花公子》的巅峰期是1972年11月号,销量超过七百万。但之后,《阁楼》等杂志出现了,花花公子面临竞争了。

1986年中文版在香港出版,七年后停刊。1996年国际中文版创刊,也是七年后停刊。

是的,在1953-1970年代,那是个裸照如此匮乏的年代,以至于有个说法:

1970年代后期,许多美国少年的性幻想对象是《星球大战》第三部里穿金色比基尼的蕾亚公主——《老友记》里,这甚至是一代人的青春密码。

但在1990年代之后,类似的场景不难找到了。

何况,我们还迎来了万能的互联网。

《花花公子》一向强调他们的杂志有丰富的内涵,有优秀的作者和卓越的访谈。

但事实是,当裸女兔女郎们失去了竞争优势,他们也开始下滑了。

曾经的先锋激进杂志,变成了旧时代的产物。

2016年3月,《花花公子》不再放全裸照片了,理由大概是:

根本无法和互联网竞争嘛。

所以到四年后的今天,《花花公子》的杂志版本停了下来。是网络媒体杀死了纸质媒体?是这个时代有太多容易索需到的裸女造型以至于兔女郎没有了吸引力?

不知道。

反正一个持续了六十六年的,曾经让人悄然兴奋窃窃私语假装一本正经其实小心翼翼的时代,结束了。

作为一个读者和写字者,关于那些标榜生活方式的杂志——不限于《花花公子》——慢慢下去的原因,我有个自己的理论:

以前曾经有那么个时代,读报纸和杂志,不只是一种个人消遣,还带着一种氛围,更进一步,某种阶层的幻觉。

所以许多杂志,整体内容和款式,都是为了某些场合订做的——如果您注意过乡村长途车候车室、火车候车厅、飞机商务舱,摆放的杂志风格各自大大不同,一定理解我的意思。

张爱玲有个小说《鸿鸾喜》,说旧上海某位有钱先生,自己看个杂志的酒广告,就有了幻觉,颇觉得那美丽景致与自己的豪阔气象合成一体了——对许多人而言,也是如此:

他们的成功需要一点具象的幻想,不只是账簿上的数字,还需要一点实实在在的欲望景象。

那,曾经的《花花公子》这么一本杂志,包含了优秀作者、名人访谈和——最重要的——美女,自然会让人热衷其中了。

大概他们希望读者觉得:

“我花点钱读这个杂志,看到这些漂亮姑娘和看着很高雅的内容,我就是这个阶级的人了”。

英国某奢侈品品牌报告就说过:买他们导购杂志的顾客,99%是买不起他们产品的——但人可以幻想嘛。

而《花花公子》的幻灭,大概,我猜,除了裸露照片更容易获得外,还有一层原因:

“坐在某个酒店/会所/咖啡馆的沙发上,翻阅一本杂志,并进入一种阶层的幻想”,这种行为,没多少人会做了。

毕竟世界差异已经大到,越来越少人会天真地相信,买一本杂志,就能显得自己阶级跃升了。