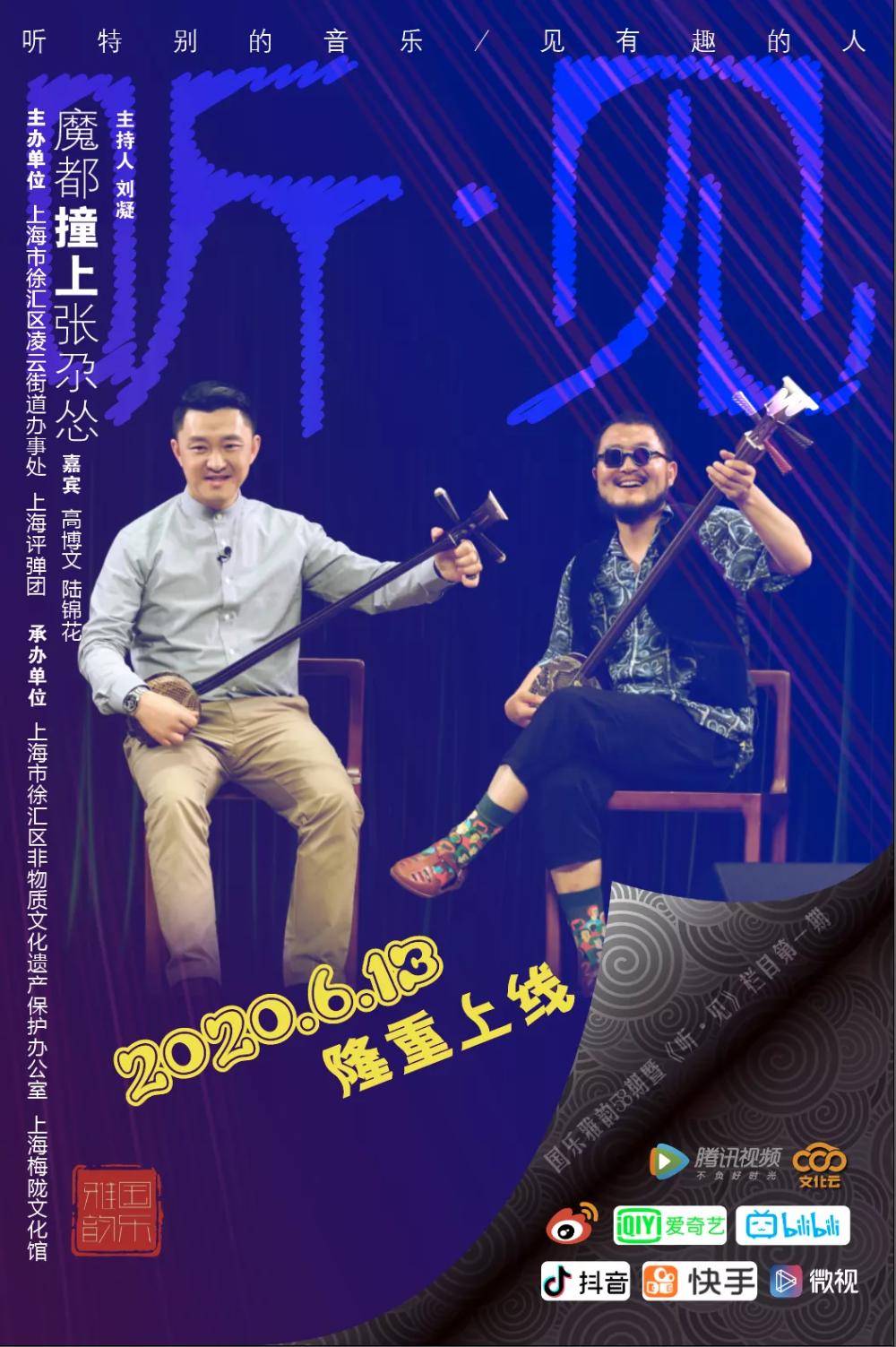

西北民歌碰上江南评弹会产生什么样的火花?6月13日是文化和自然遗产日,“国乐雅韵”栏目推出线上“听·见”特别版,西北乡土音乐人张尕怂和上海评弹团团长高博文、评弹小花陆锦花、上海知名音乐人王厂长用非遗访谈节目的形式,将西北的秦腔、花儿等西北“非遗音乐”元素与江南的评弹、海派音乐等元素结合,非遗也可以好玩、有趣。

非遗传承要入骨入心

西北花儿和苏州评弹,一个粗犷豪放,一个含蓄内敛,看似截然不同,并非不可交融。那天,“国乐雅韵”节目录制到深夜,在288live house里,王厂长弹着电子琴,高博文、张尕怂即兴演唱。三人从来没有排练过,但凑在一起,旋律、声韵自然而然冒出来,知道该怎么接、怎么和,能碰撞出最大的共振,这就是民间音乐的魅力。

共通感首先来自乐器,张尕怂弹的是大三弦,评弹弹的是小三弦,当大三弦声音一起,高博文就觉得亲切。内行听门道,高博文早就听过张尕怂的音乐,了解到他常驻大理,发现他在技巧上还吸收了西南地区少数民族的唱法,粗犷中有细腻,豪放里也藏着柔的一面。“和他交流很有趣,他本人不像音乐里那么豪放大胆,而是有些腼腆。”高博文说。

2008年开始,张尕怂游走在西北村落,寻找、拜访了数百位民间艺人,广泛收集、学习西北花儿、通渭小曲、兰州鼓子、社火小调、秧歌、敦煌曲子戏、道情、贤孝、秦腔等戏曲、曲艺和民歌。这些曲种许多都濒临灭绝,保留着古老的唱法和内容。张尕怂将流传了几百年的民间音乐艺术融汇创新,创造出自己的“尕谣”,也让更多年轻人了解这些民间音乐。

张尕怂

“听了《谈恋爱》和他的抗疫作品,我很欣赏他的歌词的表达方式。我们有时候太含蓄了一点,当代年轻人尤其线上创作和传播可以洒脱一点试试看。”高博文说。

陆锦花也在张尕怂身上看到了两种曲艺的相通之处,“评弹需要站着不动,通过声音让观众产生画面感,在这一点上,我们有共同的追求。”此前,陆锦花曾到侗寨采风、交流,和侗族琵琶歌艺术家一起演唱。

高博文觉得,非遗来源于民间,传承人应通过艺术提炼,在大众平台上传播给更多人,也让大家在追根溯源中,了解到非遗的真正内涵。张尕怂身上散发着的原始生命力,让高博文反思,“我们有时候是不是太工于雕琢,脱离了最原生态的东西。他每年有三个月去西北民间采风,条件远比我们艰苦,但这种传承是入骨入心的,我们要学习他沉下去的精神,悟透了再出发。”

高博文

高博文和张尕怂身上的共通之处是对传统的坚持和自信。张尕怂固执地认为,“民谣失传不了”。高博文也觉得,让评弹融入当代生活,进行创造性转化、创新性发展的前提是“本源要强大”。靠嗓音、外貌条件,或是新的音乐形式去吸引观众,纵然喧闹一时,终究难以长久。

在高博文眼里,非遗传承就像修缮古建筑一样,先要摸清内在结构。“讲得清楚过来的路,才能走好接下来的路。对本体的清楚透彻,是走出去的底气。”

保护不能“关”上活力

在上海评弹团的书场里,这三人第一次碰面。高博文、陆锦花在台上演唱,张尕怂坐在观众席里,和年轻一辈演员一起静静聆听。江南的软糯与秀美,给张尕怂留下深刻印象,上海的都市风貌也让他感触良多,看到评弹有这么大的书场,至今仍有良好的市场效益更让他感慨。

高博文一直惋惜,非遗是靠口诵心传的,一个老先生去世,带走一肚子的东西,很多来不及询问的疑惑无法再找到答案。如今,抢救式的传承保护势在必行,但也如张尕怂所说,这种保护不能“关”上民间音乐原本的活力。

和张尕怂的这次跨界合作看似新奇另类,其实由来已久。这些年,高博文常出现在电视舞台上,将评弹缩短改编以适应新的传播方式,也曾和黄龄、郁可唯等歌手合作,把评弹融入流行音乐里。高博文和王珮瑜是好友,这两年王珮瑜在京剧推广上颇为成功,高博文深知其中秘奥,“先要笼络人心,有时甚至得‘不择手段’。”

2019年,85岁高龄的评弹泰斗赵开生在东方卫视春晚和李宇春一起表演《茉莉花》。收到邀约时,老先生有些顾虑,高博文劝他,这是个推广评弹的好机会。和张尕怂、王厂长在“国乐雅韵”平台的交流对话,也是为了给评弹更多触及年轻观众的接口。

不过,能走出去,还要能回得来,这是高博文的本事。无论是用哪种方式让年轻人喜欢上评弹,回到书场里,他依旧奉上原汁原味的作品。“该借力的时候借力一把,但心里还是装着今天深爱评弹的老观众;教学生时,也要像临帖一样一丝不苟传承。”

随着近年来上海对江南文化传承发展的重视以及年轻人对品质生活追求的提升,喝茶、听曲的习惯慢慢回来了,更让高博文等人迫切意识到,要研究该给年轻观众听什么,拿什么留住他们。

在书场演出,来的多是老观众,一个小时演出哪里该笑哪里该鼓掌都驾轻就熟;每次去大学演出,就得准备多套方案,学生听得走神了,或是效果没到,得随时想办法应对。高博文有个比喻,正如药有儿童配方,有各种水果味让孩子吃得下去,评弹同样要准备不同配方。“我们必须朝前走,尝试各种各样的碰撞。”

吸引更多年轻人关注

这场关于非遗音乐传承的交流碰撞也是“国乐雅韵”的一次全新尝试。

“国乐雅韵”品牌创立于2015年6月,是徐汇区乃至全市第一个以非遗为品牌特色和第一个专门针对音乐类非物质文化遗产集中展示的品牌。6月13日,“国乐雅韵”重新启航,上海市凌云街道办事处与上海评弹团合作推出全新线上非遗音乐系列访谈节目“听·见”,在文化云及各大视频平台全面上线。全新的直播形式,全新的嘉宾,为五年的“国乐雅韵”注入全新的活力。

“线上节目比线下更难做,邀请张尕怂是为了突破传统,吸引更多年轻人关注。”徐汇区非遗办主任金志红说。

高博文觉得,随着观众越来越细分化,要在线上吸引年轻人,需要更加丰富的内容和节目形式。有的年轻人喜欢复古,一场《西厢记》听得如痴如醉。有人偏爱现代改编,他的《莺莺操琴》在网上点击最高的是爵士版,也有人受爵士版吸引来听原版,两相比较后发现原版更有味道,“至少,这是一个入口。”

疫情发生以来,倒逼上海评弹团做线上内容,通过一系列原创抗疫作品快速融入社会热点,同时也把很多老评弹节目放到线上。高博文赞赏这次“国乐雅韵”的创新形式,“我们希望线上非遗节目不只是谈回忆录,或是录一段音,更应做活态的、能引起当下大众关注的内容。未来,评弹的线上传播推广将成为常态,我们既要活在线下,又要活在线上。”

“疫情之后,审美进入下一阶段。”对于线上内容的传播,张尕怂有一套自己的看法,“通过这次节目,希望大众可以用轻松的心情关注非遗,也许不会一下子记住民间音乐里花儿、道情的区别细节,但会知道民间音乐还可以这样玩,也许若干年后突然想起某个瞬间,还能会心一笑。”

“线下组织活动,也许最多只能500个观众参与;转到线上,人数难以估计。”金志红介绍,为了这次线上节目,团队动足脑筋,对于主题设计和文化内容含量有诸多考量,“能让年轻人刷手机时不划过去,我们就成功了。”