如果说艺术的魅力在于转变现实,那么混凝纸浆(papier-mâché)则是最具蜕变能力的媒介。将一层层碎纸报纸浸入用面粉与自来水兑成的胶水中以创造美,重温童年、家庭生活与古老文化的同时与环保抗议、废物利用联结。昨天的旧报纸 —— 这一无是处的产品也被赋予了新的价值,堪称一种救赎。在光鲜亮丽与极简主义风靡的时代,混凝纸浆(法语中意为「被嚼过的纸」)是最平凡的物件:它是稀松平常的居家物品,令人回想起童年里的幼儿园与街边小店。混凝纸浆与黏土一样,极具可塑性,但它并非直接取自各色矿物质混杂的神圣大地。混凝纸浆的命运与黏土有着天壤之别:从树木变成纸浆,再变成工业印刷的报纸,成为人们的早餐读物,之后被丢到垃圾桶中,成为艺术媒介,最后蜕变为与从前全然不同的雕塑艺术。

艺术家正在创作混凝纸浆艺术

公元前 200 年左右,造纸术在华夏大地诞生,此后不久便首次实现了对混凝纸浆的运用。在随后的千百年间,众多文化群体利用这项技艺为装饰品塑形,小到镜奁、鼻烟盒,或是兜鍪、祭祀面具,大到解剖模型、天主教雕像等。17 世纪,混凝纸浆技艺从亚洲传入欧洲,带来的不是胶水抑或面粉味,而是浓厚的异域风情。由此制成的物件通常表面涂有一层黑色亮漆,且用黄金与珍珠母装饰。说来奇怪,它分量极轻,却并不妨碍经久耐用,渐渐地,混凝纸浆发展成为一个产业。19 世纪中叶,至少有 30 家英国制造商用这种材料制作装饰性与实用物品及家具,如桌椅、天蓬床架等。然而,由于混凝纸浆日后逐渐被视作庸俗之物,即便最热衷装饰的维多利亚时代也开始摈弃它,混凝纸浆的发展日渐式微。

造纸术

但是,混凝纸浆在 20 世纪中叶再次以艺术之名崛起。波普艺术家以这种日常生活中平凡无奇的媒介为工具,对当时雕塑的主流材料青铜、大理石、钢铁等进行有力的回击。瑞典雕塑巨擘 Claes Oldenburg 利用混凝纸浆创作出《「帝国」(「爸爸」)激光枪》[「Empire」(「Papa」)Ray Gun,1959],这是一尊球根状的脆弱纸浆雕塑,形似机关枪,看似有如吹风机一般有威慑力。Oldenburg 借此嘲讽太空时代垄断所隐喻的大男子气概。混凝纸浆还是德裔美国艺术家 Eva Hesse 消沉颓废风格的抽象创作的最佳媒介,它可以随意拉成悬挂或块状造型,再搭配邪恶的黑色,就是 Hesse 风格。

瑞典雕塑巨擘 Claes Oldenburg 利用混凝纸浆创作的《「帝国」(「爸爸」)激光枪》

1975 年,美国多媒体艺术家 Red Grooms 与妻子 Mimi Gross 合作,在 21 位助手帮助下,使用混凝纸浆创作出最著名的作品之一,即另类宇宙空间《喧嚣曼哈顿》(Ruckus Manhattan)。这件近一千平方米的巨作是对曼哈顿的大胆再现,喧嚣而热烈。上世纪 60 年代,Peter Schumann 在下东区创建了具有政治激进色彩的戏剧艺术公司 Bread and Puppet Theater(该公司与观众分享新鲜出炉的烤面包与自制蒜泥蛋黄酱)。在其影响下,青年德裔美国艺术家 Kiki Smith 开始创作混凝纸浆雕塑,作品包括《坚硬柔软的身体》(Hard Soft Bodies,1992),一座由两具悬挂在墙上的女性躯干构成的雕塑作品,犹如鬼魅。她的作品揭示了纸张与皮肤的高度相似性,脆弱却不失强健,易被刺伤却也能经得起时光的磨砺。使用混凝纸浆的行为便好似在对躯体无言地照料:将擦伤的膝盖包扎,把尸体包裹。

使用混凝纸浆创作出的最著名的作品之一,《喧嚣曼哈顿》

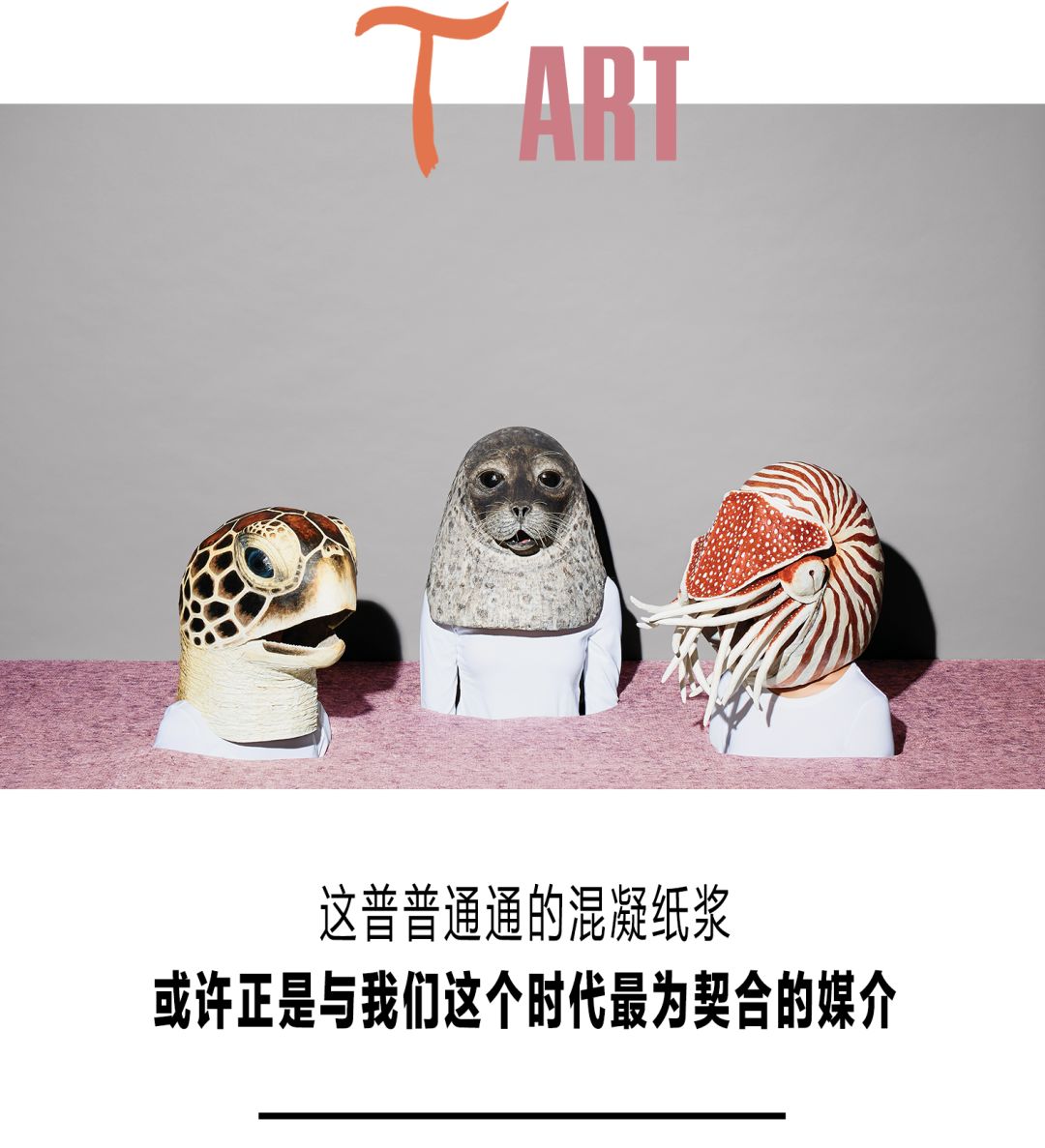

如今,混凝纸浆在艺术家与手工艺人的手中焕发新生。在这个物质过剩的时代,这是对细线、蕾丝、纱线、纸张这些平凡材料与生俱来的力量的认可。37 岁的 Liz Sexton 在美国明尼阿波利斯市工作生活,自幼便与父亲共同制作「皮纳塔」小罐子(piñatas 以混凝纸浆、陶土或布料为原料制成,放入小玩具或糖果,并在某些仪式上打破罐子,是墨西哥的一种习俗)和万圣节装扮。Sexton 的作品常有异想天开之感,如大型逼真的彩绘动物头与星球;故意做旧的老式庞大潜水头盔,锈迹斑斑,布满盐渍,仿佛是从沉船深处挖掘出来的。她将这些头套作品,如触手张牙舞爪的鹦鹉螺、海豹、渡鸦等放在基座上展览(部分作品可在纽约 John Derian 公司购买)。不仅如此,Sexton 还会亲自带上它们,在地铁车厢、空无一人的沙滩、褐色石台阶上拍照,与日常服装搭配营造神秘离奇的视觉效果。

彩绘水凝纸浆乌龟、海豹和鹦鹉螺头套,出自明尼阿波利斯市艺术家 Liz Sexton 之手

现居纽约波基普西的 43 岁艺术家 Elisa Lendvay 将钢铁、竹子、橡胶、钢丝网糅合于一体,创作出了细长、斑点横生的艺术品。她在胶水(一些艺术家用甲基纤维素取代面粉,因为用面粉制成的胶水如保存不当,易发霉或吸引小昆虫)中加入灰色颜料,涂在骨架或模具上,打造类似泥土、煤烟或水泥的效果。将这些作品挂在墙上,是对绘画与雕塑界限的挑战。现年 60 岁的洛杉矶艺术家 Valerie Wilcox 创作的折纸作品则有着显著的纹理感,风格酷似中世纪法裔德国超现实主义艺术家 Jean Arp。她说混凝纸浆「赋予作品手工的不完美感,彰显了作品中的怪诞与反常」。

左下起顺时针:Elisa Lendvay 的作品《梦想芯片》(Dreamchip,2013)与《浮饰》(Omphalos,2013);Valerie Wilcox 的《插曲》(The Interlude,2017);Lendvay 的《终结之日》(Days End,2011)与《旋转》(Rotations,2013);Valerie Wilcox 的《B 计划》(Plan B,2017)

对其他艺术家而言,混凝纸浆也能惟妙惟肖地展现衰败与腐烂的主题。51 岁的 Valerie Hegarty 现居布鲁克林,致力于探索毁灭的过程。Hegarty 将混凝纸浆用于系列装置中,描绘 19 世纪风格静物画的场景。现年 52 岁的格拉斯哥艺术家 Cathy Wilkes,以混凝纸浆为媒介创作出的等身纸雕,通常都是清冷的家庭场景中的孩童,不着颜色、有如幽灵。这些人形纸雕只是一层层纸浆的空洞叠加,体内空无一物,却十分逼真。2012 年去世的奥地利雕刻家 Franz West 最著名的作品莫过于石膏或混凝纸浆雕塑。他将硬纸板箱等现成物品精心打造成高度抽象艺术品,激起观者心中淡淡的忧伤。

Franz West 的作品《Kotznik》(2011)

混凝纸浆兼具轻盈感与对空虚及怏怏不平的暗喻,或许正是这种双重特性赋予了它扰动心绪、扣人心弦的魅力。毁灭与可能性的结合是这种媒介与生俱来的特质,在创造性毁灭中推翻旧物,迎来新生。才华横溢的艺术家 David Wojnarowicz(于 1992 年死于艾滋并发症)的创作既彰显了他出众的创造力,也表达对政治的愤怒与希望。他多次在不同装置中使用混凝纸浆,其中最为人称道的当数《未命名(燃烧的孩子)》[Untitled (Burning Child),1984],画面中浑身布满地图图案的男孩被烈火包围,火苗在他的后背、双臂、双腿间腾跃。这情景令人恐惧,可火苗又如同翅膀一般带他脱离残迹,飞向天空。