5月18日,由北京众一公益基金会、中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金(下称“女童保护”)、凤凰网公益频道联合主办的2020年“女童保护”全国两会代表委员座谈会在北京召开。

“女童保护”现场发布了《“女童保护”2019年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》和《“最美的春夏”2019青春期性健康教育调查报告》。全国人大代表赵皖平、刘丽、方燕、朱列玉,全国政协委员胡卫、凌锋,以及国务院妇儿工委办公室、最高人民法院、最高人民检察院等部门相关负责人和研究机构专家,聚焦未成年人保护问题,呼吁促进未成年人防性侵机制建设,将性同意年龄由14周岁提至16周岁,推进落实性侵儿童案强制报告制度。

受新冠肺炎疫情影响,本次座谈会以线上连线和线下演播室的形式举行,由中央广播电视总台主持人张越主持,100余名媒体记者线上参会并进行报道,观看直播的网友超过180万人次,话题搜索超过550万次。

活动现场

儿童遭性侵现状严峻:受害者不敢报案、立案标准待完善

根据《“女童保护”2019年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》,2019年媒体公开报道性侵儿童(18岁以下)案例301起,受害人数807人,年龄最小的为4岁。。

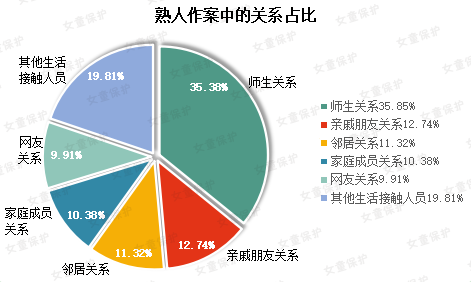

从“女童保护”近几年来发布的报告看,熟人作案比例一直居高。2019年熟人作案占比70.43%(212起),依次为:教师、教职工(含培训老师)作案76起,占比35.85%;家庭的亲戚朋友作案27起,占比12.74%;邻居(含同村人)作案24起,占比11.32%;家庭成员(父亲、继父等)作案22起,占比10.38%;网友作案21起,占比9.91%;其他生活接触人员作案42起,占比19.81%。

图自《“女童保护”2019年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》。

北京众一公益基金会理事长、“女童保护”负责人、凤凰网副总编辑孙雪梅表示,家庭成员作案更具隐蔽性,后续治理和相关工作难度也更大。多起发生在家庭中的性侵案例表明,考虑到亲情、伦理、生活保障等因素,受害人往往不敢声张,不敢报警维权。“女童保护”建议,应完善对性侵受害未成年人的国家监护制度,对于未成年人遭遇监护人性侵的案件,除剥夺该监护人的监护权外,还应为未成年人提供更完善的兜底保障制度,从而让他们敢于维权,降低伤害。

孙雪梅发布《“女童保护”2019年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》。

“我们中国人在这方面,不管是家庭还是学校,都很少对未成年人进行性教育。” 全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉称,关于“性”,中国家长往往难以启齿,但其实他们有责任引导、教育孩子,这对预防未成年人遭遇性侵至关重要。对于学校来说,应当采取一些措施,“比如异性老师与学生谈话应选择公共空间,并且要避免一对一,应该是一对多或多对一;另外如果异性老师邀请学生到自己家应该采取一些相应的隔离措施;对医患之间可能发生的性接触也要采取预防和隔离措施。”

此外,他呼吁多一些渠道引导受害家庭及时举报。“公安派出所、街道居委会应多一些这方面的举报电话,对未成年人多一些关心,告诉他们遇到这种情形之后到哪里去举报,派出所接到这样的举报以后,应当快速的行动去介入一些家庭的性侵行为,保护这些家庭里的未成年人的性权力不受到侵害。”

现场连线朱列玉。

北京青少年法律援助与研究中心执行主任张雪梅重点剖析了当前未成年人遭性侵立案难的原因。首先,性侵儿童案往往发生在非常隐蔽的情况下,除了当事人的陈述证言,很难有其他证据佐证;其次,受害人保存证据不及时,如洗澡、扔去衣服,导致证据遗失;第三,一般公民,尤其是一般的受害未成年人,很难获得足够的证据,或是再次取证以证明犯罪的发生;第四,当前低龄儿童证据采信难,比如报案的孩子过小,不能够正确表达受害经历,导致证据缺失。

考虑到性侵案件的特殊性,张雪梅建议,参考拐卖案件的报案即立案制度,建立性侵儿童的立案标准。“对于低龄儿童证言,办案机关可以根据他(她)的身心发育程度、表达能力、认知能力及所处年龄段做客观判断,而不是主观认为是低龄幼童,就否认其证据的效力。”

张雪梅。

对于自己在此前提出的“全面建设儿童性侵案件一站式询问”,全国人大代表、安徽省合肥市蜀山区刘丽健康咨询中心技术总监刘丽透露,前不久,她收到了最高检的第二次答复。“这两三年,最高检在全国检察系统开办了多个一站式询问的试点窗口,并建立救助体系、心理辅导体系。也有越来越多的代表委员关注儿童保护问题”。她本人来自农村,隔代教育、父母在外打工,都容易造成儿童防性侵意识薄弱的情况,“除了社会、政府,家长也应该参与其中。希望他们在打工的同时,和孩子们多一些联系,引导他们保护自我”。

校园是性侵儿童案高发地 代表建议公共场所加强监控

“女童保护”统计,在301起媒体报道的案例中,表明性侵发生场所的有230起,其中发生在校园、培训机构的有80起,占比34.78%;在施害人住所的有51起,占比22.17%;在小区、村庄、校园附近等户外场所的有31起,占比13.48%;在受害人住所的20起,占比8.70%;在公园、广场、公交等公共场合的有19起,占比8.26%;在宾馆的有18起,占比7.83%;在网络上发生的有11起,占比4.78%。

图自《“女童保护”2019年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》

因儿童遭遇性侵的案件类型各异,除了家庭内部,在公共场合,学校师生、医患之间,或地铁、公交车的乘客之间都比较容易发生性侵害事件。而这些性侵害事件不仅发生在未成年人身上,在成年人身上也时有发生。朱列玉建议,公共场所应多装摄像头,加强监控。

“在有未成年人的地点,比如学校教室、老师办公室等公共场合,可以多装一些摄像头,这样万一有了问题以后可以(把录像)调出来(取证)。如果涉嫌诬陷,如果有摄像头留存当时的影像,也同样可以当事方的权益。”

代表建议将防性侵和青春期性教育纳入九年义务教育

首次发布《“最美的春夏”2019青春期性健康教育调查报告》由面向17个省份的10至18岁的城乡青少年所做抽样问卷分析得出。调查显示,61.48%的青少年有过“青春期的困惑”。青春期的身体变化和卫生保健常识、与异性交往及恋爱问题、性行为和可能带来的结果、青春期心理问题、如何更好地处理人际关系、怎么预防性侵害等,都是青少年关注的话题。

关于了解青春期性健康知识的途径,23.53%的受访青少年是通过家长和老师,这也与21.76%的青少年经常能接受父母、老师的青春期性健康相关教育的调查类目基本吻合;20.13%是通过网络和书籍;28.45%是通过听知识讲座获得;10.53%是从同伴那里获得;还有17.36%认为自己“长大了就知道了”。

图自《“最美的春夏”2019年青春期性健康教育调查报告》

北京众一公益金会副理事长、女童保护基金管委会委员、《中国报道 》执行主编徐豪表示,青少年随着性激素的分泌、身体的成长发育,生理心理都发生了巨大变化,在这个过程中,需要通过不断学习和接受教育,掌握科学的性心理和性生理知识。受访青少年中,通过“自学”了解青春期知识的比例很高,如果青少年获得知识的内容不正确、不准确,甚至是有害信息,将带来误导和伤害。他介绍,“最美的春夏”关爱青少年公益项目2019年在全国17个省份的近80个区县执行了200余堂课,覆盖适龄青少年超过2.3万人。

徐豪发布《“最美的春夏”2019青春期性健康教育调查报告》。

中华女子学院法学院副教授、北京市“十三五”时期妇女儿童发展研究专家张荣丽呼吁,在学校里建立相对完善的防性侵机制,比如参考上海建立数据库,清查有性侵或其他违法犯罪前科的人员。“对来往学校的人员、志愿者进行核查,把好入口第一关。现在有些地方做了很好的尝试,比如上海,把本地区有性侵、虐待、家暴儿童违法犯罪前科的人员纳入数据库。凡是要进入学校的人员,无论长期或短期,都要先进行数据库比对,只要有性侵或其他违法犯罪前科,均不能进入学校工作。去年,上海从本地各个与儿童有密切接触的学校中,共清查出26名有性侵或其他违法犯罪前科的人员,及时从校园清除出去。这样的做法值得其他地区参考。”

张荣丽。

“从一名神经科医生的角度看,14岁的孩子心智发育还没有那么健全,在生理的愉悦之外,无法未知后续的风险。目前有170多个国家的性同意年龄高于14周岁。至于应该提到多少,我觉得法学家们会有更清晰的认识,但是‘性同意年龄’上调我很赞同。同时,应该将儿童防性侵教育纳入义务教育的一个课程体系,做好预防。”长期关注少数民族孤儿的全国政协委员、首都医科大学宣武医院神经外科首席专家、北京凌锋公益基金会理事长凌锋介绍了她将在今年提交的三个建议:一是将儿童防性侵教育纳入九年义务教育课程体系,二是完善网络儿童色情制品治理,三是提高法定性同意年龄。

凌锋。

刘丽也建议,防性侵教育走进校园,纳入九年义务教育。“尤其在农村,要普及防性侵害的法律知识,提高孩子们自我保护的意识和能力。”

连线刘丽代表。

“儿童防性侵教育课程,除了纳入九年义务教育,还要纳入幼教和师范教育的必修课程。”中国社会科学院大学政法学院少年儿童研究中心主任童小军补充,九年义务教育的老师、与儿童成长有特殊职责的人员,都有义务增强专业的知识储备和意识提高。

她同时举例国外对性侵儿童案的态度:有受理、有回应。“接到报警就一定要受理、有回应,而不是犹豫、琢磨。如何回应?美国从事儿童保护案件的警官、法官和检察官,都会有专门的训练,比如司法讯问培训。只有拿到证书,才能接触相关案件。接警后,如果判断孩子确实受伤害,就把他(她)带走,并通知社会福利部门接管;或是和社会福利部门、社工一同出警,各自负责自己的部分,再做综合判断。”

鉴于此,童小军呼吁完善基层的儿童保护服务机制,“当基层社工发挥他们的专业功能,就能为后续司法、救助贡献联动力量”。

童小军(右一)。

建议提高性同意年龄,重判严惩性侵未成年人案

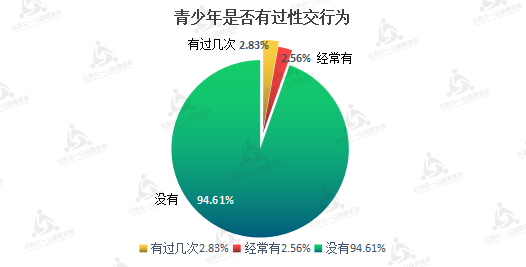

目前,我国刑法规定性同意年龄为14周岁。青少年发生性行为是家长和老师担心的事情。“拥抱青春期”项目调查显示,有5.39%的青少年与他人发生过性交行为,其中有过几次的占2.83%,经常有的占2.56%。

少年发生性行为的年龄呈现低龄化趋势。调查样本中,发生过性交行为的,32位11岁青少年中有3位;398位12岁青少年中有32位;1175位13岁的青少年中有48位;784位14岁的青少年中有48位;548位15岁青少年中有38位;432位16岁的青少年中有19位;297位17岁的青少年中有9位;41位18岁中有1位。

图自《“最美的春夏”2019年青春期性健康教育调查报告》

“在基层,哪怕是受害者、施害者,都对‘性同意’的概念模糊,甚至没有这个概念。”除了凌锋委员,全国人大代表、民建安徽省委副主委、安徽省农科院副院长赵皖平介绍了他所了解的农村地区防性侵现状,他也建议提高法定的性同意年龄,由14周岁提高至18周岁。“去年,我跑了十多个省份,比如云南、广西、贵州、新疆,特别是在偏远山区,很多家庭认为‘家丑不可外扬’,不愿意报案,立案数量自然就少了,形势还很严峻。”

“这几年我的调研发现,农村儿童遭性侵后报案率仍然不高,报案的少,立案的也少。尤其农村儿童性侵案熟人犯案多,报案有很多顾虑。这就需要全社会加强防性侵宣传,提高儿童防范意识,司法部门立案工作也要加强。”赵皖平进一步说。

朱列玉从法律角度,更详细地提出修改年龄的建议。他说,我国性教育较为缺乏,14周岁的女孩大多数不懂得“性”,也没有性保护意识,所以可以分三种情况,有区别地划定性同意年龄。“对于有些存在监护关系或者教育关系、管理关系的对象之间(比如师生关系),发生关系的性同意年龄应达到18周岁。对于一些一般的性同意年龄应有16周岁,比如两个人通过网络聊天工具认识的,发生性关系的性同意年龄应满16周岁,而像那种青梅足马、两小无猜的情况,比如初中生情侣或是自小一起长大的具有信任关系的孩子之间,两人年龄差别不超过5岁的,性同意年龄为14周岁,这样比较合理,既能保护未成年少女性权力,又能不损害她的性权力,这可以说还是对各方面都比较兼顾的合理方案。”

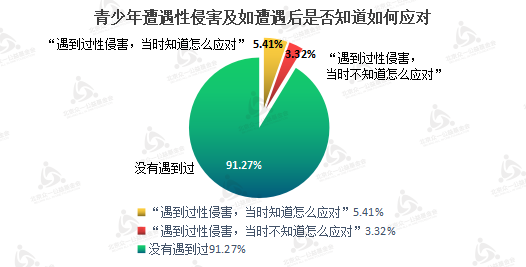

性侵害未成年人的案件也引起了社会的广泛关注。“拥抱青春期”项目调查显示,有8.73%的青少年曾经遇到过性侵害。其中,5.41%的人“遇到过性侵害,当时知道怎么应对”;3.32%的人“遇到过性侵害,当时不知道怎么应对”。

图自《“最美的春夏”2019年青春期性健康教育调查报告》

14岁以上的未成年人识别能力、心智发育尚未成熟,在“性同意”这方面很容易就有坏人钻空子。如何更准确地适用法律,从而有效打击性侵害未成年的犯罪?最高人民法院刑事审判第一庭三级高级法官赵俊甫从审判角度做了详细介绍。

他说,首先,法院会贯彻特殊和优先保护未成年人的司法理念,结合具体的案情、事实和经验常识,合理判断“什么是违背未成年人的意志”,避免不法分子拿年龄做借口,逃避法律的处罚。其次,准确判定案件事实,对于已满14周岁的未成年人是否是自愿发生性关系,法院总体把握的原则是,充分考虑这类性侵害案件的特殊性、未成年人的身心受伤现状,结合证据、经验与逻辑分析,排除矛盾和疑点,使结论合法、合理、合情,不枉不纵。第三,准确认可司法文件的规定,避免有特殊职责的不法分子钻空子。充分考虑到发生在特殊身份关系的案件中,案子的特殊性,未成年人的特殊性,要准确的来认定案件事实,打击犯罪,避免不法分子钻法律的空自。“对于性侵未成年人案,最高法和地方各级法院会依法重判严惩,特别是手段情节比较严重的,以最大限度保护我们未成年人免造性侵害。”

赵俊甫。

推进落实强制报告制度,保护儿童利益最大化

“女童保护”发现,在2019年媒体曝光的301起案例中,有167起是施害人多次作案,占比55.48%,包括对同一受害儿童多次性侵,也包括多次对多名儿童多次性侵。301起案例中,施害人对同一受害人多次实施性侵的有47起,占比15.61%;一人性侵多人的案例84起,占比27.91%。在没有外界力量阻止的情况下,施害人往往多次作案,不会自动终止,侵害周期往往达到至3年,本年度曝光案例中,最长的时间长达22年。这种现象比较集中地反映在熟人作案中。

除了加强防范教育,“女童保护”建议,应全面建立侵害未成年人案件强制报告制度。在现有试点的基础上,总结经验,优化强制报告主体范围,加大投入力度,在全国加快全面推广速度和完善制度建设,使未成年被害人可以得到及时救助。

目前,广东、浙江、江苏、山东和湖北的一些省市都制定了侵害未成年人强制报告制度,但实操过程面临一些难点和问题。国务院妇女儿童工委办公室巡视员宋文珍透露,有很多强制报告主体还不知道自己有报告的义务,比如幼儿老师,加上受害者往往处于弱势、“多一事不如少一事”的传统观念,造成目前的发现难、报告难。“未来我们会设立一个儿童保护热线和平台,专门受理儿童遭遇性侵害的案件。在受理环节,建立多渠道、多部门的协同办理机制。在未来的《未成年人保护法》修改过程中,对于谁来报告、报告给谁、如何处置这些报告,我们需要给予更进一步的措施建议。未来起草《2021-2030年中国儿童发展纲要》时,我们也希望把儿童遭受性侵案件的报告机制、措施,写得更具体、更有针对性。”

宋文珍。

前不久最高人民检察院印发《关于加强新时代未成年人检察工作的意见》,联合相关部门着手建立全国层面的制度机制。最高人民检察院第九检察厅三级高级检察官李薇特别提到了如何在执行强制报告制度时,保障儿童权益最大化。“首先是要具备保护意识,密切接触未成年人的行业人员对于未成年人的异常情况要有敏感性,尤其是当他们身心受损,要保持高度警惕,这样才能及时发现、及时报告。其次,要保护未成年人隐私。泄露隐私或是不当地披露案情,对于受害人日后的身心健康恢复,顺利地融入正常生活,都是非常不利的。第三,要注意工作的方式方法,避免给受害人造成二次伤害,儿童保护工作一定要让专业的人用专业的方法,才能有效果。目前全国已建一站式办理区478个,下一步我们会跟公安部联合共同推动一站式办案区,争取有更大的突破。最后,是要对被害人及时保护救助,必要的时候给予心理干预、心理疏导和经济救助,保证他们在一个安全、健康的环境当中继续成长。”

李薇。

“根据《中华人民共和国未成年人保护法》第七条,我认为现行的规定还有些不足。比如,报告主体要向有关机关报告,这就导致报告管辖机关不够明确,这会导致强制报告制度在具体的实施和落地过程中,效果大打折扣。”为了有效推进强制报告制度,全国人大代表、陕西省律师协会副会长方燕介绍了她在今年两会将提交的建议:在强制报告制度里,明确规定报告管辖机关就是公安机关,今后相关的报告主体在发现儿童被性侵的线索之后,应当在第一时间向公安机关报告。“公安机关是一个法定的管辖机关,这样的规定将有利于明确公安机关的法定责任职责和义务,同时也有利于全社会能够明确,一旦了解线索以后向公安机关报告,形成共同的合力,大家一起来保护我们的孩子。”

方燕。

多年关注强制报告制度的全国政协委员、中国民办教育协会常务副会长、民进上海市委专职副主委胡卫,也介绍了自己为今年两会准备的提案内容:分析当前未成年人遭受性侵的情况,对比、分析中外强制报告制度,就如何保护未成年人预防性侵,提出对策和建议。“第一,加强防性侵教育,让它进学校、进课堂、进教程,让未成年人知道什么是性侵行为,对性侵行为灵活机智而坚决地说‘不’,并及时报案。我们对报案的未成年人,也要有保密制度,保护他们的隐私。第二,鼓励社服人员走进社区,对接村、居委会和居民的需要,尤其需要关怀困境儿童,一旦发现他们有被性侵的情况,就应该及时报案。第三,关于实施强制报告制度,借鉴发达国家的做法,特别是对瞒报、伪报、谎报的情况,通过法律程序加以惩罚。对于刑满释放的性侵犯,以高科技手段实施监管。”

“凡是有性侵行为的犯罪分子,要让他们终身不能够从事和青少年工作有关的职业。我想,通过这么一系列的办法,群防群治,实施强制报告制度,才能使得性侵罪犯无所遁形。”胡卫表示,还要增加“黑名单制度”。

胡卫。