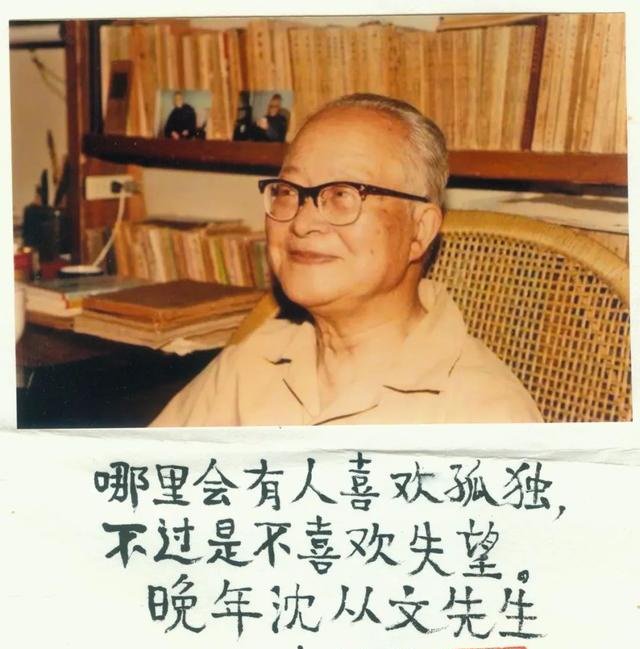

文洁若题晚年沈从文照片

我在小学时极为顽皮,上课总忍不住要和四周的邻座咬耳朵说悄悄话,年轻的女老师见了便瞪大眼睛冲我喊一声:“电风扇,又开始转了!”女老师是教语文的,二十岁不到师范学院刚毕业,高高的个头爱打扮,一头飘逸的长发披在肩上,衬得纤秀的脸粉粉的好看极了,像钱慧安笔下的淡彩仕女,偶尔绾起发髻笑起来的样子又像《罗马假日》里的奥黛丽·赫本,甜得要命。偏偏我的语文成绩差,少不了挨她的罚,几次她抹着粉笔灰的细手把我的耳朵拉得红红的,弄得同学们笑我“粉条叉烧”。我不甘心,有回在作业本上把她画成了动画片里捉了葫芦兄弟的“蛇妖”。从此上课铃响,当她夹着书本讲义站在讲台前叫一声“上课!”我就默念,蛇妖出山,天下必定大乱,只待“七位好汉”来受难了。

到了中学我仍然没有好好念书,上课看武侠小说,逃课去城隍庙吃小笼包,请同学帮忙做作业,所幸胆子小,到底没给老师惹是非添过乱子。我只是烦,烦数理化、烦外文、烦政治,考试更烦,好在学校里有间图书室,每每能在架子上找到几本有趣的书。我正是在这时候阅读沈从文的,他的《边城》、他的散文集,朴素的文字里那些湘西的神秘景象深深吸引了我这个尚未见识过世面的中学生。沈先生的父亲爱听京戏,希望儿时的沈先生能学戏,作一个谭鑫培,却意外发现沈从文是个学会了逃学、说谎,在太阳底下四处游荡的“小流氓”,这伤透了他的父亲、一个军人的心。而沈先生最终竟成为大作家,这使我觉得找到了一位隔代知己,因而有了与许多同学不同的想法,读书好坏或与将来并没有多少联系,“当我学会了用自己的眼睛看世界一切,到一切生活中去生活时,学校对于我便已毫无兴味可言了”——沈从文说。

出于对沈先生的敬仰,这十多年来我对他的字同样格外喜爱。沈先生15岁时跟着亲戚进了一支土著部队,由于“可以写几个字”做了名“司书”,写一角公文、誊一份报告,每月四块钱的薪水,吃喝省下的零星藏在袜统或鞋底里,五个月内居然买了十七块钱的字帖。正式从军了,别人的墙上挂着大枪小枪,他的房间却贴满自己写的字。每个视线所及的角落,还贴着小字条:“胜过钟王,压倒曾李”。因为那时他知道写字出名的,死了的是钟繇王羲之,活着的是曾熙李瑞清,他立了雄心要超过他们。近期读到他的一封长信,1981年12月18日写给湖北武汉师范学院(今湖北大学)从事文学研究的李恺玲,黄豆大的毛笔字密密麻麻布满四页八行笺,字字干净利落,某些笔画带着章草隶书的笔意,显得既优雅又隽朴,信的内容则大多围绕他的小说《长河》。

那年湖北的《长江》文学丛刊计划重印《长河》,沈先生之前读过李恺玲的文章,不仅沈先生,他的夫人张兆和也觉得李恺玲的笔下有分寸,且有发前人所未发之处,所以他想请李恺玲为重印的《长河》写篇小文章。沈先生在信里谈这部“命途多舛”的小书:

四十多年前,分别在昆明、重庆、香港报刊发表时,就因触犯时忌,一再被删改,到集稿送交桂林开明书店付印时,写的题记中就预感到,此后恐有一天会“付之一炬”。一送桂林,不出所料,就被当时主持图书审查处扣留,直到抗战结束,才亏得在重庆中山文化馆工作的老友左恭为交涉发回,由迁回上海的开明付印,属拟印三十本选集第十种。时已迫近解放,只印一版,到五三年初后,得书店通知,“所有业已印行或未印行各稿,因已过时,全部代为销毁,纸型亦不例外”。

信中提到的“图书审查处”,是1934年国民党成立的图书杂志审查委员会,主持工作的是潘公展。沈从文在西南联大教书时,有一回在课堂上骂国民党中宣部无能而滥用职权,为此讲台下坐着的三青团学生打了他的小报告,以致《长河》第一卷原稿被不断删减,送桂林后即被扣下,待左恭托了重庆政治学校的好友高植想办法取回时已“面目全非”。因时间过去多年,他的记忆无法一一恢复原状了,许多内容上下不能衔接之处也就无法再做补充,最初要写三卷的打算,因1953年书稿的毁去,剩下的两卷到底就此搁了笔。

1950年至1978年,沈先生离开了熟悉的文学界,调入新成立的中国历史博物馆担任了一名研究员。每天早晨7点上班,下午6点钟下班,工作时间长达11个小时,就这样不问文学,春夏秋冬兜兜转转在了文物库房之中,那段日子倒让他觉得:

在人为风风雨雨中,把新学的种种常识为人民服务,既少是非,日子也过得比较安静,不仅从未灰心丧气,反而觉得“学以致用”,凡事都可从打杂帮忙中用其所长,三十年来总尽力摆脱一个“空头作家”的虚名,只争取作个“合格说明员”资格,既始终达不到目标,因此又再降低目标,只求达到一个“合格公民”资格,就心满意足!甚至于若如此努力用心,“此路不通”时,就再改一个平民职务,也以为实合情合理!

未承想,这部多年前毁去的旧作,如今有了重印的机会——

所以重编选集时,每一集中照例应写点题记,也不知从何说起。因为社会变化实在太大了,目下四十来岁的至亲中,即多已不知我写了这么多作品,直到别人提起,也居多照学校写“现代文学史”的权威说法,以为我是个“无思想”以至“无灵魂”的资产阶级作家,别的毫无所知。我也从不鼓励他们去翻翻我那些旧作。自己亲属尚且如此隔腹,别人还能寄托什么希望?但从总的说来,这也可说是“一面倒”的“显著成功”处!所以我极希望那些文学辞典传记中不提及我姓名和工作成就。即或《七侠五义》《笑林广记》都翻了身,成为人的必读的作品,我本人对于我的过时旧作,可并不寄托任何不切现实空想,以为即或重新会付印,至多在当前能起些点缀作用,不过三几年,便依然会成为陈迹,失去存在意义。因为这些作品中,即或有点处理方法上和使用文字上,都有些新处,可是社会究竟变了,书中叙述到事件人物,社会面貌情形,在过去一时显得相当动人逼真,现代二三十岁的少壮看来,已不易理解了。

所以他才会对李恺玲说:

盼望你能写点短短介绍,也只是能“就事论事”,对于这本小书的得失,谈谈个人印象就很够了。万望不要过于称许,只提提这作品在我大量作品中,为较有计划作的一回新试探,规模也比我其他习作涉及现实略深,范围也略扩大,但是由于社会外在变化,却只算得是一个夭折的作品!

1945年昆明文聚出版社出版了土纸本《长河》第一卷,1948年开明书店出版了《长河》改订版,1982年重校后再次出版于《长江》文学丛刊当年的第一期上。他在信中说他的作品是“过时”的,1982年春节在赠给李健吾夫妇的《沈从文小说选》上,同样称自己的书是“一本四十年前过时旧作”,不过之后沈从文的文字终究成了各家出版社竞相出版的好书。

同学是位理工科的大学毕业生,从事科学研究近二十年,忙碌的工作让他很少有心静静地读一本文学作品。那天闲聊时他跟我说,前些日子的一个周末他在厨房做饭,洗菜的间隙拉开厨房的门,望了望窝在沙发里读书的女儿,问她在看什么书,女儿答“《边城》”。他又问:“你们中学学编程了?”女儿放下书,对着他轻轻一笑,说:“是作家沈从文的小说,《边城》。”这让他突然觉得在女儿面前丢了些颜面,日后渴望补一补文学,让他与热爱文学的女儿之间多些谈资。

我想,沈从文,是不会过时的。

作者:唐吉慧

编辑:吴东昆