老子在《道德经》中有一句话:“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”

要想理解这句话的意思,首先就得搞清楚什么是刍狗。狗,自然不用解释,“刍”,在甲骨文中,即手持断草之形。因此,“刍狗”必然跟草有关。

《左传》里有句很出名的话:“国之大事,在祀与戎”。意思是国家的重大事务,在于祭祀与战争。祭祀就会用到牲畜,但由于祭祀者和祭祀对象不同,所用牺牲的规格也有所区别:天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。那普通老百姓用什么呢?答案是狗——因为用不起猪、牛、羊等大的牲畜。

然而随着社会风气的慢慢演变,人们渐渐不再用真的狗,而是用草扎一只狗形来代替,也就是所谓的“刍狗”。当然,除了用草做“刍狗”,人们还会用泥巴做“土龙”等。

《淮南子·齐俗训》记载:“刍狗土龙之始成,文以青黄,绢以绮绣,尸祝袀袨,大夫端冕以送迎之。”也就是说刚完成的刍狗要披上丝绸,由祭司郑重地捧上祭坛。

这看似朴拙的草狗,实则是凝聚着先民智慧的祭祀密码。因为这些草狗的制作暗含阴阳五行:春祭用青草象征东方木德,秋祭则用金黄的麦秸代表西方金德。

在还没有用来祭祀之前,大家对刍狗都很重视,碰都不敢随便碰,可等到举行祭祀以后,大家就把刍狗扔下不管了。正因如此,“刍狗”后来引用以喻微贱无用的事物或言论。

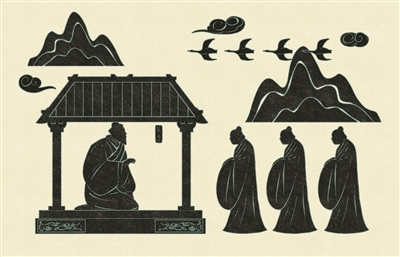

一千多年前,函谷关的城楼上,老子望着西沉的落日,在竹简上写下惊世骇俗的“天地不仁,以万物为刍狗”。这位周王室守藏史看透了刍狗的双重命运:祭祀时被奉若神明,仪式后却被弃如敝屣。

所以,他才以刍狗为喻,点破天地运行的冷酷法则——天地无情,不会对任何事物特别眷顾;天地有情,对万事万物都特别公平。

孔子带着弟子周游列国时。某日途经宋国,见一群孩童在路边争抢祭祀后丢弃的刍狗。子路皱眉:“礼崩乐坏!祭祀之物岂能亵玩?”孔子却笑着拾起一只残破的草狗:“尔等可知,此物在《周礼》中曾披锦绣、受跪拜?”

孩童们围坐听讲,孔子以草狗为喻:“礼器如刍狗,重其‘用’而非其‘形’。昔日周公制礼,为的是天地秩序,而非教人迷恋器物。”

后来庄子听闻此事,受到启发,然后用寓言式的笔法,将刍狗的命运升华为对价值判断的哲学思考——在《天运》中写下了著名的“刍狗之喻”:“夫刍狗之未陈也,盛以箧衍,巾以文绣,尸祝齐戒以将之;及其已陈也,行者践其首脊,苏者取而爨之而已。”意思是说“刍狗”扎成而未祭献时,用盒子盛着,上面用精美的绣巾覆盖着。等到祭献以后,就废弃了,走路的人就践踏着它的头颅和脊背,拾柴草的人就捡起来烧火。

如果说老子眼中的“刍狗”是自然法则的具象,那庄子笔下的“刍狗”,则成为相对主义的注脚。在濮水边垂钓的庄子看来,执着于刍狗祭祀前后的尊卑之别,就像儒者固守周礼般迂腐可笑。

老子与庄子完成了跨越时空的哲学对话之后,“刍狗”成了很多文人常常使用的道具。

北宋元丰年间,苏轼被贬黄州。某日集市遇老农叫卖旧刍狗:“祖传祭器!商周古物!”苏轼凑近细看,哑然失笑:“老丈,这明明是去年秋祭的麦秸狗。”见老农窘迫,他掏出刚炖的东坡肉:“我用肉换你的草狗可好?”

当晚,苏轼对着草狗饮酒题诗:“昔日祭天青玉案,今朝伴我老竹床。莫笑形骸空槁朽,曾载大道演苍茫。”后来这只刍狗被他挂在书房,成了“万物平等”的活教材。

清代《聊斋志异》作者蒲松龄,年轻时夜宿破庙。忽见一只被雨水泡烂的刍狗开口:“书生若肯将我晾干重修,必助你金榜题名!”蒲松龄却摇头:“我若为功名讨好神灵,与那些用完即弃刍狗之人何异?”他将草狗埋入土中,大声吟道:“尘归尘,土归土,方是自然。”

当夜,蒲松龄梦见老子抚须而笑:“孺子可教!”后来蒲松龄虽未中举,却借《聊斋》道尽人世冷暖——恰如刍狗看遍祭祀荣枯。

千百年来,“刍狗”时而化身礼教符号,时而变成哲学道具,甚至成了“会说话”的文明观察者。从孔子到蒲松龄,古人借着一只“刍狗”,不断追问:究竟是人创造了物的价值,还是物映照了人的局限?

文/马庆民